【業務縮小で退職】伝える時のポイント✉️円満退社を目指す例文

業務縮小により退職を余儀なくされる際、円満に退社するために、上司や同僚への伝え方には細心の注意が必要です。突然の知らせは周囲に混乱を招く可能性があるため、事前に準備を整え、気持ちを整理してから話すことが大切です。また、感謝の気持ちを忘れず、今後のキャリアへの意欲も示すことで、良い関係性を維持できます。本記事では、退職を伝える際のポイントや、実際に使える exemplo 文を紹介します。

【業務縮小で退職】円満退社のための伝え方と例文

業務縮小により退職を余儀なくされる場合、正しい伝え方と対応が重要です。この記事では、円満退社を目指すためのポイントと具体的な例文を紹介します。

退職の意思を伝える最適なタイミング

退職の意思を伝える最適なタイミングは、上司や同僚との関係性や会社の状況によって異なりますが、一般的には2週間前を目安に伝えることが適切です。突然の退職は同僚や上司に大きな負担をかける可能性があるため、十分な準備時間を与えることが大切です。

上司に退職を伝える際のポイント

上司に退職を伝える際は、以下のポイントに注意しましょう。

- 直接会って伝える:メールや電話ではなく、直接会って伝えることが礼儀正しいです。

- 具体的な理由を説明する:業務縮小に対する理解を求め、具体的な理由を丁寧に説明します。

- 感謝の気持ちを伝える:会社や上司、同僚に対する感謝の気持ちを忘れないようにしましょう。

- 最後まで全力で取り組む意欲を示す:退職後も必要な業務を最後まで全力で取り組む姿勢を伝えます。

書面での退職意思表示の書き方

書面で退職意思を表示する際は、以下のポイントに注意しましょう。

退職届の基本的な内容:

- 会社名と宛名

- 退職日

- 具体的な理由

- 感謝の言葉

- 最後の挨拶

| 項目 | 内容例 |

|---|---|

| 会社名 | (株)ABC |

| 宛名 | 人事部長 拝啓 |

| 退職日 | 平成33年12月31日 |

| 具体的な理由 | 会社の業務縮小に伴い、私自身の役割が削減されることとなり、退職せざるを得ない状況となりました。 |

| 感謝の言葉 | これまでの様々なご指導ご鞭撻に心より感謝申し上げます。 |

| 最後の挨拶 | 今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。 |

同僚や部下に伝える際のポイント

同僚や部下に退職を伝える際は、以下のポイントに注意しましょう。

- 坦率に話す:同僚や部下への説明は、直接的かつ率直に行うことが大切です。

- 今後のサポートを示す:退職後も必要なサポートを行う意欲を伝え、安心感を与えるようにしましょう。

- 感謝の言葉を忘れない:協力や支援に対する感謝の言葉をしっかりと伝えます。

退職後のフォローアップと書類の整理

退職後も円満に過ごすために、以下のポイントに注意しましょう。

- 必要書類の整理:退職に必要な書類を事前に準備し、整理します。

- 残務の引き継ぎ:引き継ぎが必要な業務や情報は、明確に伝え、スムーズな引継ぎを行うようにしましょう。

- 連絡先の提供:必要に応じて、連絡先を提供し、今後のサポートを申し出ます。

- 感謝の言葉の伝達:退職の前に、直接またはメールで感謝の言葉を伝えます。

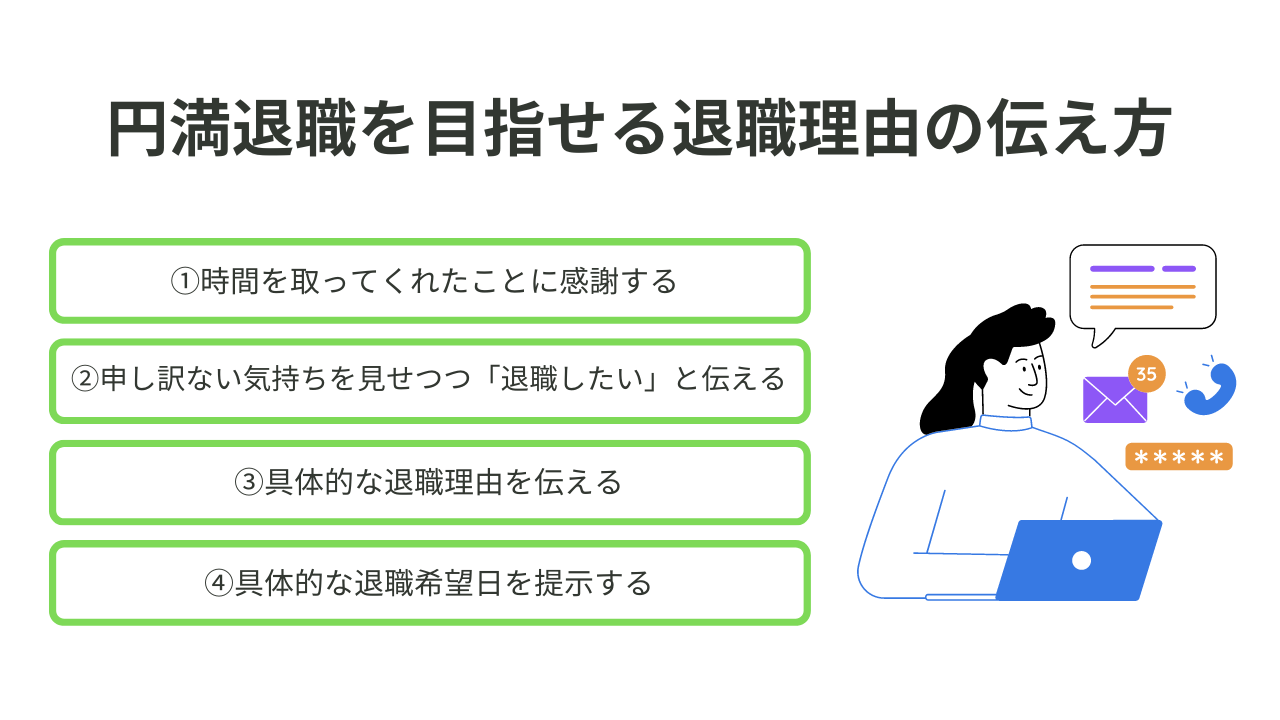

円満退職したいのですが、理由をどのように伝えればよいですか?

円満退職を望む場合、退職の理由をどのように伝えればよいでしょうか。まず、会社や同僚への感謝の気持ちを伝えることが重要です。その後、具体的な理由を簡潔かつ丁寧に述べます。たとえば、新たなキャリアの機会を求めている、家族の事情、または個人的な成長のためなど、具体的で前向きな理由を述べることで、理解を得やすくなります。そして、現在の業務の引き継ぎや後輩の育成に協力する姿勢を示すことも大切です。

退職の理由を伝えるタイミングと方法

退職の意向を伝える際のタイミングと方法は非常に重要です。一般的には、退職予定日の2週間前には直属の上司に伝えることが望ましいとされています。最初に一対一の面談で直接伝え、その後、正式な退職届を提出します。面談では、次の点に注意しましょう。

-

- まず、感謝の言葉から始め、会社や同僚への敬意を示します。

- 次に、具体的な退職理由を簡潔に説明します。

- 最後に、引き継ぎや後輩のサポートへの協力意欲を伝えます。

具体的な退職理由の例

具体的な退職理由は、個人の状況に応じて異なりますが、以下の例を参考にするとよいでしょう。

-

- 新たなキャリアの機会:「新しい業界や領域で挑戦したいと考えています。」

- 家族の事情:「家族の事情により、現在の職場環境が維持できなくなりました。」

- 個人的な成長:「自分のスキルをさらに向上させるために、別の環境で学ぶ機会を求めています。」

引き継ぎや後輩へのサポート

円満退職のために、引き継ぎや後輩へのサポートは不可欠です。以下に具体的な取り組みを挙げます。

-

- 現在のプロジェクトや業務の状況を詳細にドキュメント化します。

- 後輩や引き継ぎ先の社員に対して、必要となる知識や経験を共有し、サポートします。

- 退職後も必要に応じて連絡先を提供し、相談に応じる意欲を示します。

円満退社の例は?

円満退社の例については、以下に詳しく説明します。

円満退社の基本的な手順

円満退社を行う際には、以下の基本的な手順を踏むことが重要です。

- 早期に意思を伝える: 退職の意思を上司や同僚に早期に伝えることが重要です。突然の退職通告を避けることで、組織への影響を最小限に抑えることができます。

- 退職届の提出: 会社の定めた手続きに従い、退職届を正式に提出します。提出時期や提出先については、人事部門に確認するか、就業規則を確認してください。

- 引き継ぎを行う: 退職までの期間を有効に活用し、担当業務の引き継ぎを行います。重要な資料や連絡先、進行中のプロジェクトなどを整理して、後任者にスムーズに引き継ぐことが大切です。

円満退社の具体的なアプローチ

円満退社を実現するためには、以下の具体的なアプローチが効果的です。

- 感謝の意を示す: 退職する際には、会社や同僚に対する感謝の意を忘れずに伝えることが大切です。感謝の言葉は、良好な関係性を維持する上で重要な役割を果たします。

- ネガティブな意見を控える: 退職理由や不満などを Vintage に話すことは避け、ポジティブな言葉で対応することが求められます。ネガティブな意見は、円満な退社を妨げる可能性があります。

- 最後の挨拶をする: 退職日の最後に、同僚や上司に対して最後の挨拶をしましょう。この際、感謝の言葉や、今後の活躍へのエール、そして連絡先の交換などを提案すると良いでしょう。

円満退社の事例

円満退社の具体的な事例は以下の通りです。

- キャリアチェンジのための円満退社: 新しいキャリアやチャレンジの機会を得るための退職の場合、現在の会社に対して感謝の意を伝えつつ、「新たなステージで活躍するため」というポジティブな理由を挙げます。

- 家庭の事情による円満退社: 家庭の都合や育児・介護などの理由で退職する場合、具体的な事情を説明し、会社に理解を求めます。感謝の言葉と共に、将来の再雇用の可能性も示すことが可能です。

- 異動や転勤による円満退社: 会社の異動や転勤に伴う退職の場合、新しい職場での活躍への意気込みを伝え、現在の職場との良好な関係性を維持します。また、同僚や上司との連絡を続けることを提案することで、今後の関係を良好に保つことができます。

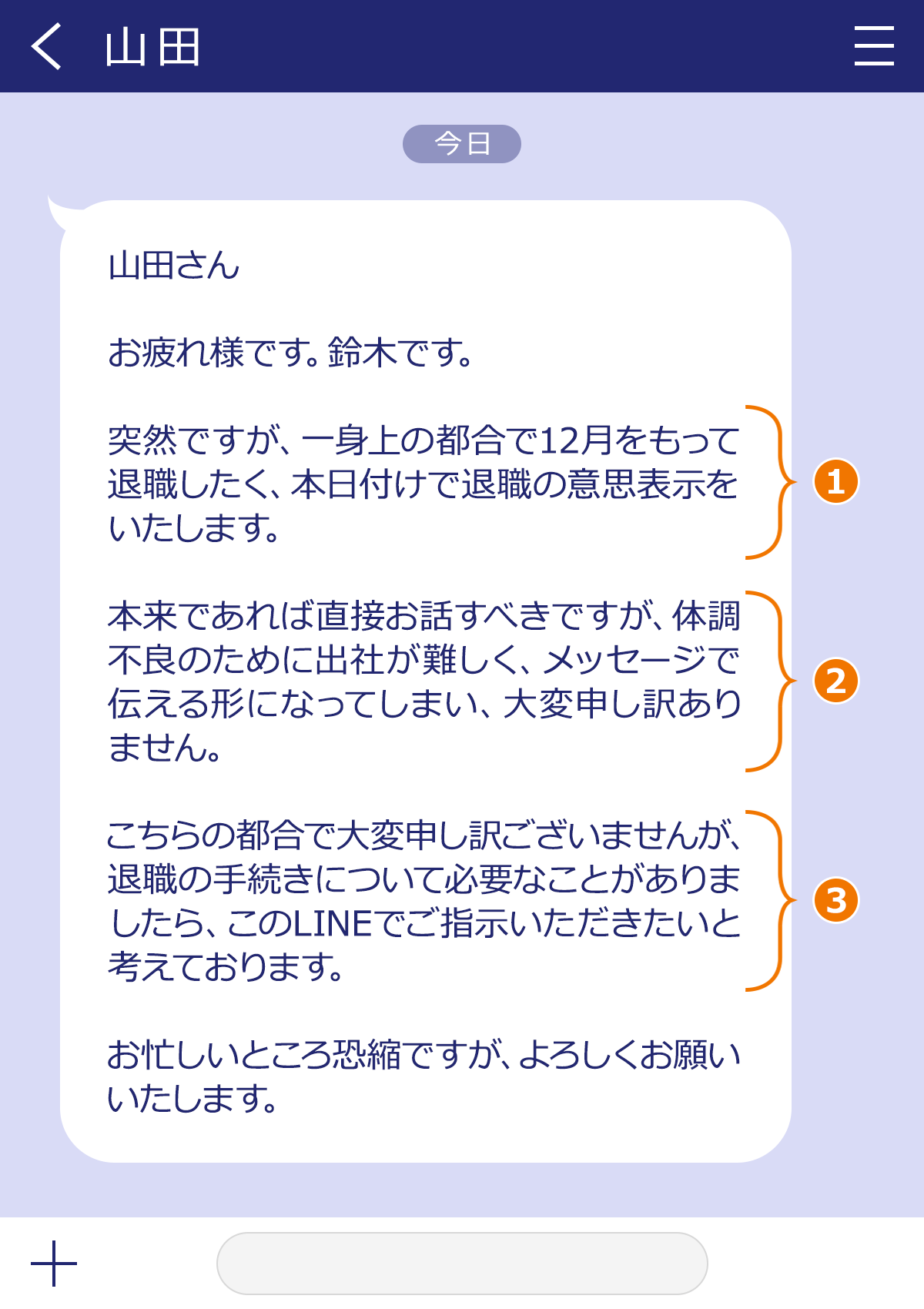

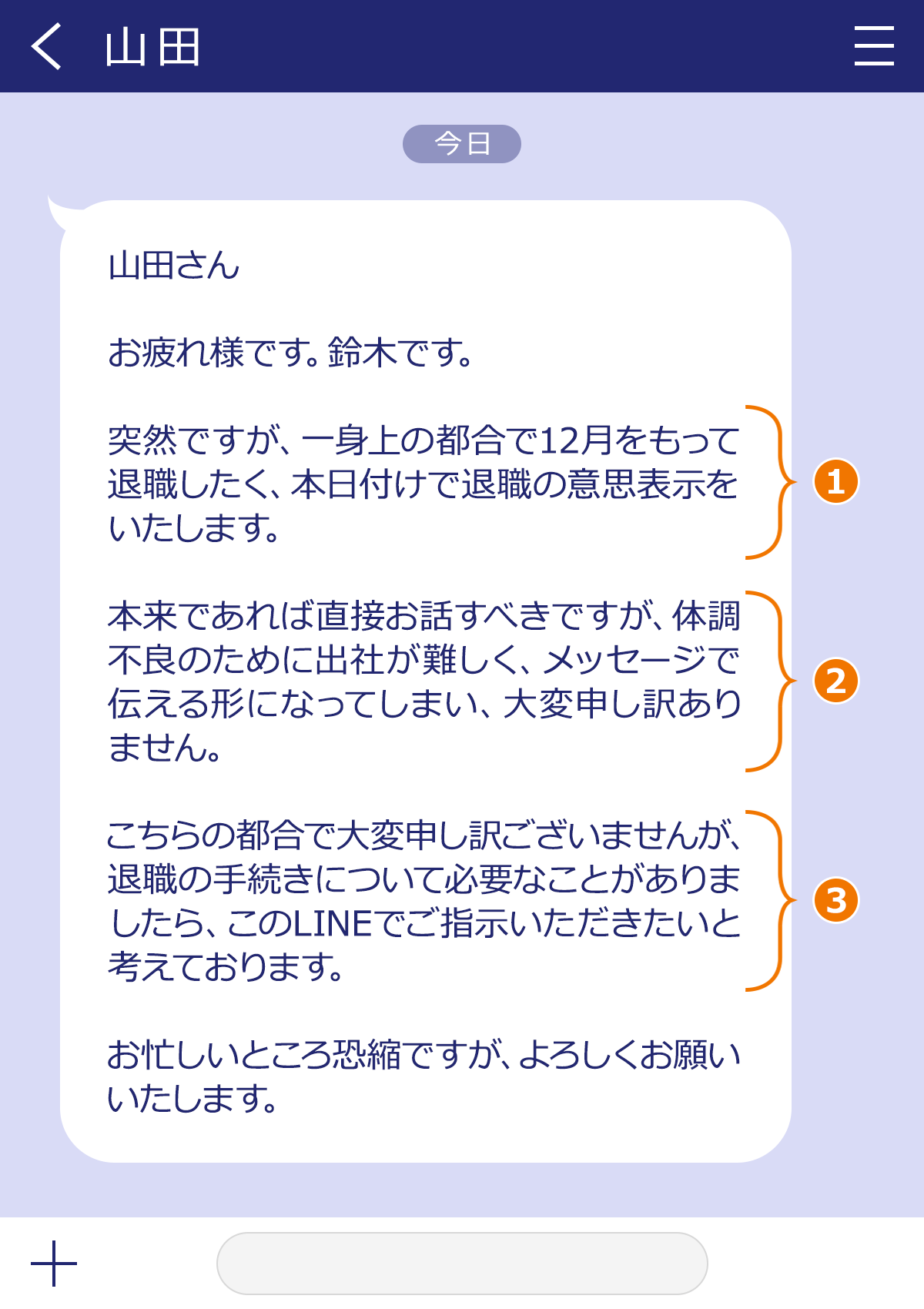

退職を伝えるときの例文は?

退職を伝える際には、丁寧な言葉遣いと具体的な理由を説明することが大切です。以下に退職を伝える例文をいくつか紹介します。

正式な退職の伝達

退職を伝える際には、まず上司や同僚に丁寧に辞意を伝えます。具体的な退職日や理由を明確にし、感謝の言葉も忘れずに伝えましょう。

- 課長、お忙しいところ恐縮です。私、来月の末をもって退職させていただきます。転職の準備を進めており、新しい職場で働きたく考えています。これまでのご指導に深く感謝しております。

- 人事部の皆様、私、田中ですが、退職届を提出させていただきます。退職予定日は6月30日となります。新しいキャリアを追求したいと思い、この決断に至りました。これまでのお世話になりました。

- 皆様、突然のお知らせとなりますが、私、山田です。来週末をもって退職することになりました。新天地での挑戦を希望しており、新しい環境で自分を試してみたいと考えています。この半年間大変お世話になりました。

退職の理由を伝える際の注意点

退職の理由を伝える際には、具体的な内容を述べつつも、相手を不快にさせないように配慮することが重要です。以下にいくつかの注意点を挙げます。

- 理由を述べる際は、具体的で簡潔な表現を使うことが望ましいです。抽象的すぎる説明は相手に不快な印象を与える可能性があります。

- 会社や上司の批判的な内容は控え、前向きで建設的な理由を述べるようにしましょう。例えば、「新しい挑戦をしたい」や「自己成長の機会を求めている」など。

- 退職の理由を説明する際には、感謝の言葉を添えることが大切です。これまでの支援や指導に対して感謝の意を示すことで、良好な関係を維持できます。

退職後の関係性について

退職後も良好な関係を維持するために、退職の際に丁寧な挨拶と感謝の言葉を伝えることが重要です。また、必要に応じて具体的な引き継ぎを行うことで、チームの負担を軽減できます。

- 退職の際には、個別に感謝のメールを送るか、直接面談の機会を持つことで、良好な関係を維持できます。

- 業務の引き継ぎをしっかりと行い、後任の社員に必要な情報を提供することで、チームの業務の連続性を保つことができます。

- 退職後の連絡先を共有することで、将来的に協力の機会がある場合にも、スムーズなコミュニケーションが可能になります。

退職の言い方、例文はありますか?

退職の言い方には様々な表現があります。会社や関係性に応じて適切な表現を選ぶことが大切です。以下に、一般的な退職の言い方と例文をいくつか紹介します。

退職の言い方の基本

退職を伝える際の基本的な表現は、丁寧な言葉遣いを使用し、感謝の気持ちを示すことが重要です。以下にいくつかの基本的な例を示します。

- 「退職することを決意しましたので、ご報告いたします。」

- 「会社の意思決定を受け、退職することとなりました。」

- 「個人的な事情により、退職することを決断しました。」

退職の理由を含む言い方

退職の理由を明確に伝えることで、上司や同僚の理解を得やすくなります。しかし、理由は適切に表現することが大切です。以下に、理由を含む例を示します。

- 「家庭の事情により、退職を余儀なくされました。」

- 「キャリアの方向性を変更するために、退職することにしました。」

- 「健康上の理由から、退職を決意いたしました。」

感謝の気持ちを伝える言い方

退職を伝える際には、上司や同僚への感謝の気持ちを表現することが大切です。この感謝の言葉は、関係性を良好に保つのに役立ちます。以下に、感謝の気持ちを伝える例を示します。

- 「この会社で過ごした時間を感謝しております。」

- 「皆様に支えていただいたおかげで、多くの経験を積むことができました。感謝の言葉もありません。」

- 「この機会に、皆様への感謝の気持ちを込めてお別れを申し上げます。」

よくある質問

退職の意思を伝えるべきタイミングは?

退職の意思を伝える最適なタイミングは、会社の規定に従い、通常は退職予定日の1か月前に上司や人事部門に知らせることが一般的です。ただし、業務の進行状況やチームの状況を考慮し、できるだけ早く意思を伝えることが望ましいです。また、突然の退職は周囲に大きな影響を与える可能性があるため、十分な準備期間を設けることで、円満な退社を実現できます。

退職の意思をどのように伝えるべきか?

退職の意思を伝える際は、まず個別面談で直接上司に伝えることが最も適切です。面談では、退職の理由や今後の手順について明確かつ丁寧に説明することが重要です。さらに、メールや書面による正式な通知も必要である場合があります。この際は、感謝の言葉や今後の業務の引き継ぎについても触れ、相手の理解と協力を得られるように努めましょう。

退職の理由をどのように説明するべきか?

退職の理由を説明する際は、できるだけ客観的かつ前向きな表現を使用することが推奨されます。例えば、新しい機会を求めている、スキルアップのため不同の環境で働きたい、といった理由が適切です。また、個人的な事情を理由に挙げる場合でも、詳細には触れず、必要最低限の説明に留めるのが好ましいです。退職の理由を誠実に伝え、相手の理解を得ることで、円満な退社につながります。

退社日までの業務引き継ぎについてどうすべきか?

退社日までの業務引き継ぎは、円満退社の重要な要素です。まずは、引き継ぎが必要な業務やプロジェクトをリスト化</strongし、それぞれの内容や進行状況、重要なポイントを明確に整理しましょう。その後、引き受ける人に対して、丁寧に指導し、不明な点があればすぐに確認できるようにサポートすることが大切です。さらに、引き継ぎの過程で、文書化やマニュアルの作成も有効で、後任者の業務遂行を支援できます。