ボーナスカットで生活できない…😭 公的支援制度を紹介

ボーナスカットの影響で生活が苦しくなっている方々が増えています。この状況下で、多くの人が公的支援制度の存在を知らないまま苦しみ続けています。しかし、実は政府や地方自治体が提供する様々な支援策があります。この記事では、生活保護、医療費支援、住居支援など、生活を支えるために必要な公的支援制度について詳しく解説します。これらの情報を活用することで、少しでも多くの人々が困難を乗り越えられるようにサポートします。

ボーナスカットで生活が成り立たない… 知るべき公的支援制度

ボーナスカットや給与の減少は、多くの人々の生活に深刻な影響を及ぼします。しかし、知道するべき公的支援制度がいくつかあります。これらの制度を利用することで、経済的困難を乗り越える助けを得ることができます。

以下に、主な公的支援制度を紹介します。

1. 生活保護の適用

生活保護は、経済的困難に陥った人々が生活を維持できるよう、国や地方自治体が支援する制度です。生活保護の申請は、市区町村の生活保護相談窓口で行うことができます。

生活保護には、以下のようなカテゴリーがあります: - 生活費: 食費、光熱費、居住費などがカバーされます。 - 医療費: 一般的な医療費や薬代が無料または低コストになります。 - 教育費: 子供の教育費が補助されます。 - 特別給付: 特別な事情がある場合に、追加の給付が受けられます。

| カテゴリー | 内容 |

|---|---|

| 生活費 | 食費、光熱費、居住費 |

| 医療費 | 一般的な医療費や薬代 |

| 教育費 | 子供の教育費 |

| 特別給付 | 特別な事情がある場合の追加給付 |

2. 失業保険の活用

失業保険は、労働者が職を失った場合に、一定期間、生活費を助けるために支給される制度です。失業保険の受給資格者には、以下のような条件があります: - 会社を自主的に退職していないこと - 60日以内に求職の意思を示し、ハローワークで求職の申込みをしていること - 一定の就労経験があること 失業保険の支給期間や金額は、前職での収入や就労期間によって異なります。ハローワークでの手続きが必要です。

3. 緊急小口資金の利用

緊急小口資金は、生活費や医療費、教育費などの緊急な出費に対応するための貸付制度です。要件は以下の通りです: - 生活保護の受給者でないこと - 当該年度内に他の緊急小口資金の貸付を受けたことがないこと - 45歳未満であること(例外あり) 緊急小口資金の申請は、市区町村の社会福祉協議会で行います。貸付限度額は原則として30万円までです。

| 要件 | 内容 |

|---|---|

| 生活保護の受給者でない | 生活保護の受給者でないこと |

| 貸付歴なし | 当該年度内に他の緊急小口資金の貸付を受けたことがないこと |

| 年齢制限 | 45歳未満であること(例外あり) |

| 貸付限度額 | 原則30万円まで |

4. 住居確保給付金の申請

住居確保給付金は、無職や低所得世帯が家賃を支払うための支援金です。申請条件は以下の通りです: - 所得が基準以下であること - 家賃の支払いが困難であること - 35歳未満の若者や高齢者、障害者、子供がいる世帯などが優先対象 住居確保給付金の申請は、市区町村の住居確保給付金窓口で行います。給付額は、地域や世帯の状況によって異なります。

5. 医療費助成制度の利用

医療費助成制度は、低所得者や高齢者、障害者などが医療費を負担するための支援制度です。主な対象者と内容は以下の通りです: - 70歳以上の高齢者: 70歳以上の高齢者は、自己負担分が軽減されます。 - 障害者: 障害者手帳の交付を受けている方は、医療費が無料または低コストになります。 - 低所得者: 生活保護基準に近い所得の世帯は、医療費が一部助成されます。 これらの制度の申請は、市区町村の保健福祉担当部署で行います。具体的な要件や手続きは、地域によって異なる場合があります。

医療費助成制度を利用する際は、事前に申請書類を準備し、必要に応じて医療機関に提出することが重要です。

不当な理由でボーナスカットは認められますか?

不当な理由によるボーナスカットは、一般的には認められません。日本の労働法では、雇用契約の内容を無断で変更することは違法とされています。ボーナスカットは、労働条件の変更に該当するため、雇用契約書や就業規則に基づかない無断のボーナスカットは不法行為となり、従業員はその分の賃金の未払いを請求することができます。しかし、企業の経営状況が著しく悪化し、そのためにボーナスカットが必要である場合、一定の手続きに従い、従業員との合意を得たうえでのボーナスカットは可能となります。

不当な理由によるボーナスカットの法的リスク

不当な理由によるボーナスカットは、従業員からの賃金の未払い請求や解雇無効の訴訟につながる可能性があります。これらの訴訟では、会社が不当な理由でボーナスカットを実施したことが証明されれば、会社は支払いの obligation を負い、さらに慰謝料や他の補償を支払う場合があります。

- 不当な理由によるボーナスカットは、賃金の未払い請求につながる可能性があります。

- 従業員からの解雇無効の訴訟が起こされる可能性があります。

- 会社は慰謝料や他の補償を支払う可能性があります。

正当な理由と手続きの重要性

正当な理由に基づくボーナスカットには、企業の経営状況の悪化や業績の大幅な低下が挙げられます。このような状況下でボーナスカットを実施する場合、会社は以下の手続きを踏むことが重要です。

- まず、経営状況の悪化や業績の低下を証明する資料を準備する。

- 次に、従業員との対話を行い、理解を得るための努力をする。

- 最後に、就業規則や契約書に基づいて正式な手続きを踏む。

従業員の権利保護と会社の対応

従業員の権利を保護する観点から、会社は常に透明性と公正性を保つことが求められます。不当な理由でのボーナスカットは従業員の信頼を失墜させるため、以下のような対応が重要です。

- 定期的に経営状況を従業員に報告し、透明性を保つ。

- 従業員とのコミュニケーションを強化し、不安を解消する。

- 必要に応じて、労働組合と協議し、合意を得る。

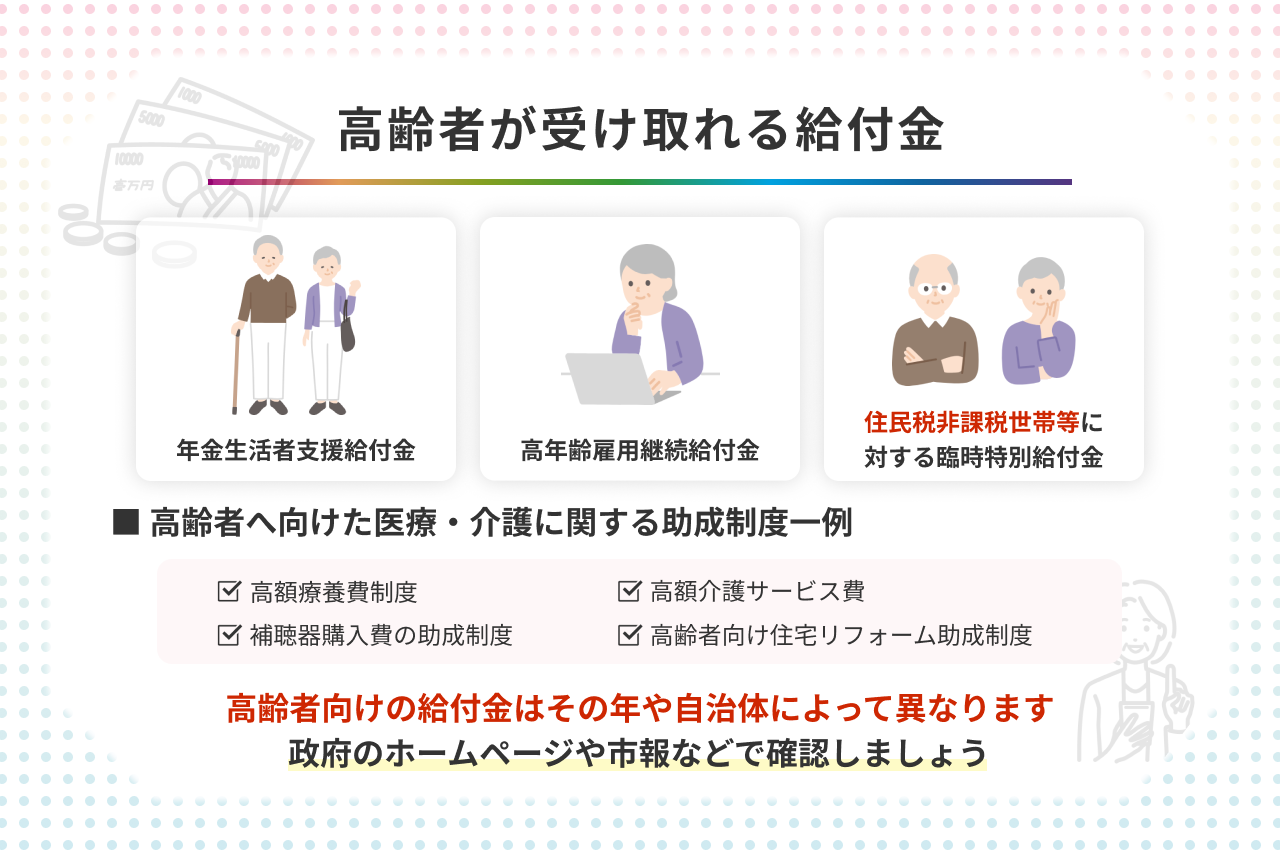

高齢者給付金とは?

高齢者給付金は、日本における社会保障制度の一部として、65歳以上の高齢者に支給される現金給付のことを指します。この給付金の目的は、高齢者の生活支援や経済的な不安軽減を図ることで、高齢者社会の生活の質の向上に寄与することです。給付金の受給資格や額、支給方法などは、具体的な制度や地方自治体によって異なりますが、一般には国民年金や厚生年金の受給者、または一定の所得要件を満たす高齢者が対象となります。

高齢者給付金の種類

高齢者給付金にはいくつかの種類がありますが、主なものは以下の通りです。

- 老齢基礎年金:65歳以上の全ての国民が対象となる基本的な年金制度です。

- 老齢厚生年金:会社員や公務員など、厚生年金に加入していた期間がある人が対象となります。

- 地域加算年金:地方自治体が独自に設けている給付金で、特定の地域に住む高齢者への生活支援のための medidas adicionales です。

高齢者給付金の申請方法

高齢者給付金の申請方法は、以下の手順で行われます。

- まず、申請書を入手します。申請書は市役所や区役所の窓口、または公式ウェブサイトからダウンロードできます。

- 次に、必要な書類を準備します。主な書類には、身分証明書、住民票、年金受給証明書などが含まれます。

- 最後に、申請書と書類を揃えて、所定の窓口に提出します。提出後、審査が行われ、給付金の支給が決定されます。

高齢者給付金の受益者資格

高齢者給付金の受益者資格は、以下の条件を満たす必要があります。

- 年齢条件:通常、65歳以上である必要があります。

- 居住条件:日本国内に居住している必要があります。

- 所得条件:一定の所得要件を満たしていることが必要で、具体的な所得基準は給付金の種類や地方自治体によって異なります。

よくある質問

ボーナスカットの影響はどの程度あるのか?

ボーナスカットは多くの人々の生活に深刻な影響を及ぼしています。特に、ボーナス収入に大きく依存していた家庭では、急激な収入の減少により、日常の生活費や教育費、医療費などの固定費の支払いが困難になることがあります。また、家賃や住宅ローンの支払いにも支障をきたす可能性があり、経済的なストレスが増大する一方、精神的な負担も伴うことがあります。そのため、早急な対策が必要です。

どのような公的支援制度があるのか?

日本にはさまざまな公的支援制度があります。例えば、生活保護制度では、経済的に困窮している人の生活を保障し、基本的な生活の維持を支援します。また、雇用保険の失業手当や、生活支援給付金なども利用できます。さらに、医療費の助成や、子供の教育費支援制度も充実しており、これらの支援を活用することで、急な収入の減少による生活の安定を図ることができます。

ボーナスカットを受けた場合、どの機関に相談すればよいのか?

ボーナスカットを受けた場合、まず近隣の市区町村の社会福祉課や生活相談窓口に相談することをお勧めします。これらの機関では、生活保護や各種給付金の申請方法の説明、必要な書類の入手方法など、具体的なアドバイスを受けることができます。また、労働局やハローワークでも、雇用関連の支援や再就職の支援について相談できます。

公的支援を受けるための申請手続きは複雑なのか?

公的支援を受けるための申請手続きは確かに複雑な場合がありますが、各機関ではサポート体制が整っています。例えば、生活保護の申請は、市区町村の社会福祉課で行うことができ、窓口で専門的なスタッフが申請者をサポートします。また、オンライン申請や電話相談も可能で、わからない点は随時質問できるようになっています。これにより、必要な支援を受けやすくなるよう努められています。