ミスが多いと退職勧奨?😨 対処法と退職後の対策

誤った判断やミスが続くと、退職を勧められる場面に直面することもあります。これがパワハラに該当するのか、適切なフィードバックなのか見極めるのは難しいですが、自分のキャリアにとって大切な決定を下す必要があります。本記事では、退職勧奨を受けた際の対処方法から、万が一退職を決意した場合の次のステップに向けた対策まで、具体的なアドバイスを紹介します。

ミスが多い社員への退職勧奨:どのように対処するか

ミスが多い社員に対して、上司から退職勧奨を受けることは、精神的に大きな圧力になります。しかし、このような状況でも冷静に対処し、可能な選択肢を検討することが大切です。以下では、具体的な対処法と退職後の対策について詳細に解説します。

まず、ミスの原因を把握する

ミスが多い原因をしっかりと把握することが最初のステップです。以下に、主な原因と対策をまとめました。

| 原因 | 対策 |

|---|---|

| 知識不足 | 研修を受けたり、上司や同僚に質問をするなどして、必要な知識を身につける。 |

| ストレス過多 | ストレス管理の方法を学び、リラクゼーション法を取り入れる。必要であれば、カウンセリングを受ける。 |

| 環境の問題 | 職場環境や仕事の負担について上司や人事部門に相談し、改善を求める。 |

| 個人的な問題 | 個人的な問題が仕事に影響している場合は、適切なサポートを求め、解決に努める。 |

| スキル不足 | スキル向上のためのトレーニングや資格取得に取り組む。 |

上司との対話の重要性

上司との対話を通じて、ミスの原因や改善策を共有することが重要です。以下に具体的なアプローチを示します。 1. 定期的な面談: 定期的に上司と面談を行い、自分の状況や改善の進捗を共有する。 2. フィードバックの受け入れ: 建設的なフィードバックを受け入れ、改善に努める。 3. 具体的な目標設定: 具体的な改善目標を設定し、達成に向けて努力する。 4. サポートの要請: 必要に応じて、上司や人事部門からサポートを求め、必要なリソースを確保する。

改善効果の確認と評価

改善策を実施した後は、その効果を定期的に確認し、評価することが重要です。以下に、具体的な方法を示します。 1. 自己評価: 定期的に自己評価を行い、改善の進捗を確認する。 2. 上司の評価: 上司からの評価を受け、フィードバックを活かす。 3. 具体的な成果物: 改善の成果を具体的な成果物として示す。 4. チームからのフィードバック: チームメイトからのフィードバックも重要である。

退職勧奨を受けての心構え

退職勧奨を受けた場合、以下の心構えを持ち、冷静に対応することが重要です。 1. 感情をコントロール: 怒りや悲しみなどの感情に振り回されず、冷静さを保つ。 2. 自己評価: 自分の強みや弱みを客観的に評価し、今後のキャリア計画を立てる。 3. 法的支援: 必要に応じて、労働相談窓口や弁護士に相談し、法的な支援を受ける。 4. 次のステップ: 現職を辞めた後の次のキャリアのステップを具体的に計画する。

退職後の具体的な対策

退職後は、以下の具体的な対策を講じることで、次のキャリアへの道をスムーズに進めることが可能です。 1. 履歴書の見直し: 履歴書を最新の状態に更新し、自分が持っているスキルや経験を効果的にアピールする。 2. 転職サイトの活用: 転職サイトや求人サイトを活用し、適切な求人情報を収集する。 3. スキルアップ: 必要なスキルを磨き、新たな資格を取得することで、魅力的な候補者になる。 4. ネットワークの活用: 既存のプロフェッショナルネットワークを活用し、求人情報を得る。 5. 面接準備: 面接の練習を行い、自己PRや質問への回答を準備する。

まとめ

ミスが多い社員に対して退職勧奨を受けることは、困難な状況ですが、冷静に対処し、改善策を講じることで、状況を打開することが可能です。また、退職後の対策をしっかりと講じることで、新たなキャリアへの道を切り開くことができます。

退職勧奨された場合、どう対処すればよいですか?

退職勧奨を受けた場合の対処方法は、慎重かつ戦略的に進めることが重要です。以下に、具体的な対処法を詳しく説明します。

1. 状況を冷静に分析する

退職勧奨を受けた際には、まず冷静に状況を分析することが大切です。自らの職務や業績が退職勧奨の背景にあるのか、それとも会社の再編や組織変更が関係しているのかを理解することが重要です。

- 会社からの公式な理由を確認する。

- 直属の上司や人事部門に詳細を尋ねる。

- 他社や業界の動向を調査し、比較する。

2. 法的権利を確認する

退職勧奨を受けた場合、自身の法的権利を確認する必要があります。特に、退職金や解雇予告手当、失業保険などに関して、会社が法的にどのような obligation を持っているのかを把握することが重要です。

- 労働組合や労働基準監督署に相談する。

- 労働法や会社の就業規則を確認する。

- 必要に応じて、弁護士のアドバイスを求める。

3. 今後のキャリアプランを検討する

退職勧奨を受けた場合、今後のキャリアプランを慎重に検討することが重要です。新たなキャリアの方向性を立てるために、自己評価や市場動向を考慮することが必要です。

- 自己のスキルや経験を評価し、強みと弱みを把握する。

- 新たな職種や業界の動向をリサーチする。

- 転職活動の準備を進める、またはスキルアップのために必要な学習や資格取得を計画する。

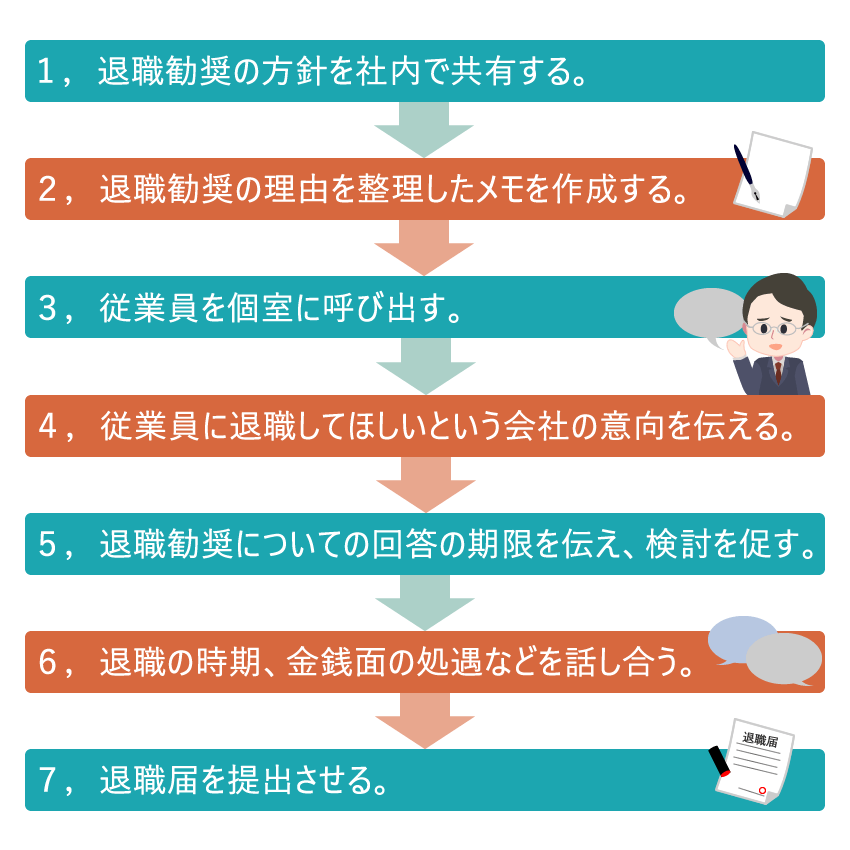

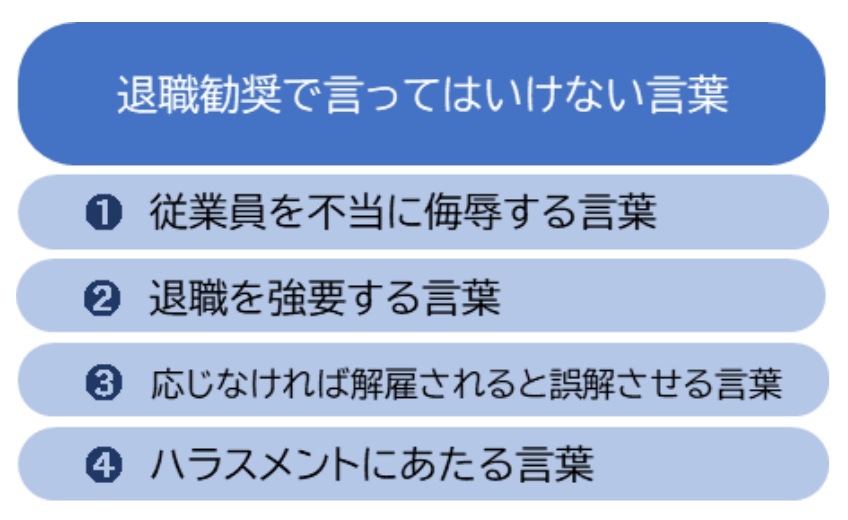

退職勧奨で言ってはいけない言葉は?

退職勧奨の状況では、慎重な言葉遣いが重要です。従業員を不快にしたり、誤解を招いたりする可能性のある言葉は避けるべきです。以下に、退職勧奨で避けるべき言葉をいくつか挙げます。

感情を刺激する言葉を使用しない

退職勧奨の際には、従業員の感情を刺激するような言葉を避けなければなりません。例えば、「不適切だ」や「失敗だった」など、否定的な評価を直接伝える言葉は、従業員の自尊心を傷つける可能性があります。また、「あなたがいなくても大丈夫だ」といった言葉は、従業員の貢献を軽視していると思われ、不信感を生む可能性があります。

- 「不適切だ」や「失敗だった」などの否定的な評価を直接伝える言葉

- 「あなたがいなくても大丈夫だ」など、従業員の貢献を軽視する言葉

- 「早く退職すべきだ」など、焦りや圧力を与える言葉

具体的な理由の説明を避ける

退職勧奨の際には、具体的な理由を詳しく説明するのを避けるべきです。詳細な理由を述べると、従業員が反論する機会を与え、議論が長引く可能性があります。また、個人的な批判や感情的な評価を含むと、従業員の信頼を損なう可能性があります。「業績が芳しくない」や「チームとの相性が悪い」などの具体的な理由は、従業員の自尊心を傷つける可能性があります。

- 「業績が芳しくない」などの具体的な業績評価

- 「チームとの相性が悪い」などの個人的な批判

- 「会社の将来の計画に合わない」など、具体的な戦略的理由

従業員に悔やむべき感情を与える言葉を避ける

退職勧奨の際には、従業員が後で悔やむような感情を持たないようにするため、注意が必要です。「他の選択肢がなかった」や「これ以外の道はなかった」など、選択肢のなさを強調する言葉は、従業員に無力感や悔恨を感じさせます。また、「最後のチャンスだ」といった言葉は、従業員を追い込む可能性があります。

- 「他の選択肢がなかった」など、選択肢のなさを強調する言葉

- 「最後のチャンスだ」など、焦りや圧力を与える言葉

- 「会社としても残念だ」など、従業員の感情を揺さぶる言葉

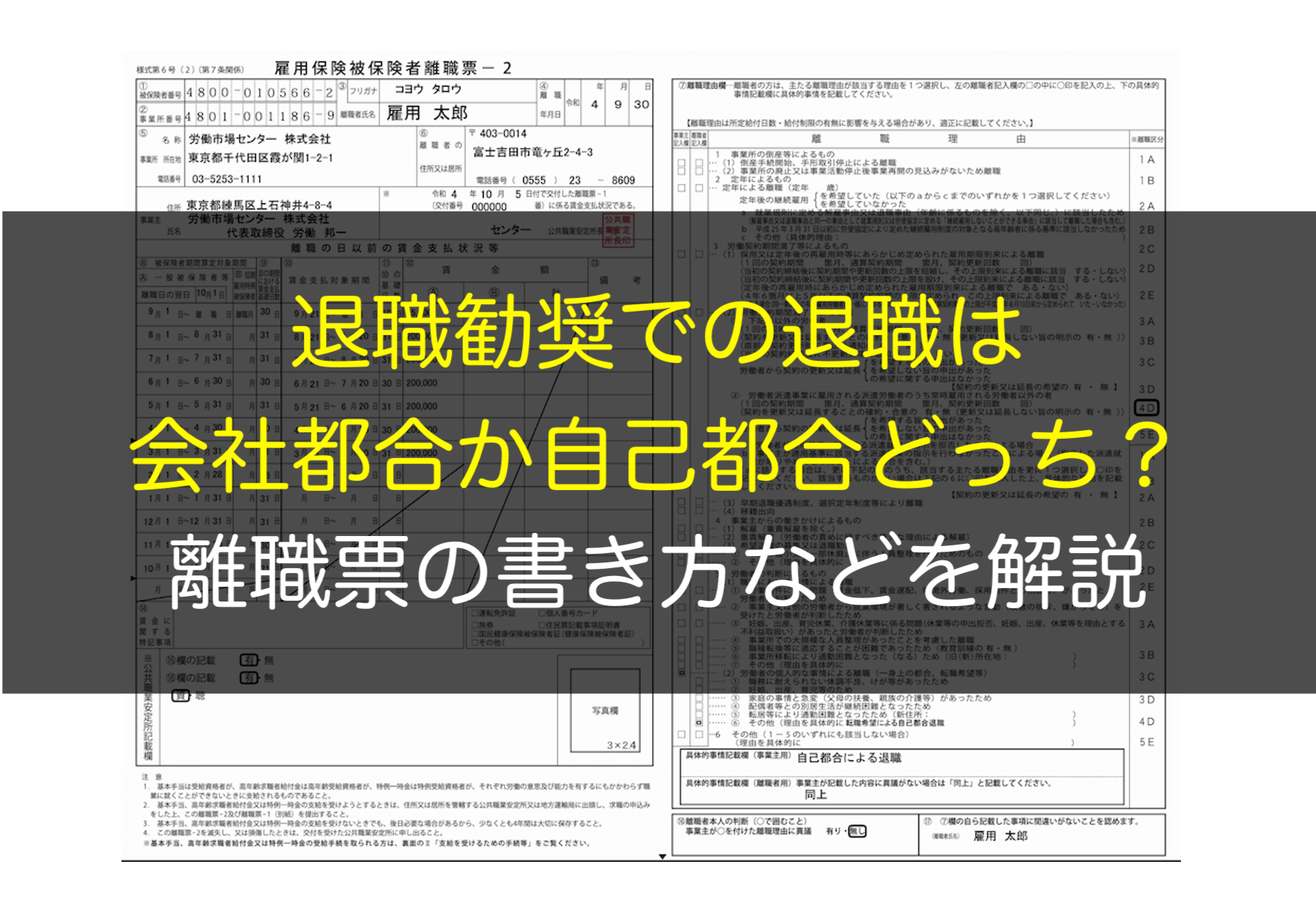

退職勧奨は自己都合退職になりますか?

退職勧奨は、通常、自己都合退職として処理されます。ただし、状況によっては会社が退職を勧奨する場合もあり、その場合の処理は異なることがあります。退職勧奨が自己都合退職として扱われるかどうかは、具体的な状況や会社の規定によります。以下に、退職勧奨と自己都合退職に関する詳細な情報を提供します。

退職勧奨と自己都合退職の違い

退職勧奨と自己都合退職にはいくつかの重要な違いがあります。退職勧奨は、会社側から退職を提案される状況を指します。一方、自己都合退職は、従業員自身が退職を希望し、申し出ることを意味します。退職勧奨の場合、会社が一定の補償や手当を提供することもありますが、自己都合退職ではそのような補償は通常はありません。したがって、両者の主な違いは、退職の発端と処理方法にあります。

退職勧奨が自己都合退職として扱われる場合

退職勧奨が自己都合退職として扱われる場合、以下の状況が考えられます:

- 会社側から退職を勧奨されたが、従業員がその提案を自発的に受け入れる場合。

- 会社の規定に従い、退職勧奨でも自己都合退職として扱われる場合。

- 個々の交渉によって、退職勧奨が自己都合退職として扱われることに合意した場合。

これらの状況では、従業員が退職を自発的に申し出る形を取り、自己都合退職として処理されることが多いです。

退職勧奨と自己都合退職の法的および実務上の考慮点

退職勧奨と自己都合退職の違いは、法的な面や実務的な面でも重要な意味を持ちます。法的には、退職勧奨が自己都合退職として扱われる場合、従業員は解雇とはみなされません。ただし、会社が不当な圧力をかけて退職を勧奨した場合、それが不法行為となる可能性があります。実務的には、退職勧奨が自己都合退職として扱われる場合、以下の点に注意が必要です:

- 退職金の支給:自己都合退職では退職金が支給されない可能性があります。

- 失業保険の受給:自己都合退職では失業保険の受給資格が制限されることがあります。

- 再雇用の可能性:自己都合退職の場合は、将来的に再雇用される可能性が低下する場合があります。

これらの点を考慮し、退職勧奨が自己都合退職として扱われるかどうかを検討することが重要です。

退職勧奨でクビになる?

退職勧奨は、雇用者が従業員に退職を推奨または要請することを指します。この状況は、会社の人事戦略や業績評価の結果、または組織の再編成の一部として起こることがあります。従業員が退職勧奨を受けた場合、通常は自主的な退職として処理されますが、実際には会社から圧力を感じる場合もあります。退職勧奨は、直接的な解雇(クビになる)とは異なる扱いとなりますが、実質的には同様の結果をもたらす可能性があります。

退職勧奨の法的観点

退職勧奨は法律的に慎重に対処する必要があります。会社が従業員に退職を推奨する際には、労働基準法や労働契約法の規定に則って行われなければなりません。具体的には、以下のような点に注意する必要があります。

- 正当な理由の存在: 会社は退職勧奨の理由を明確にし、それが正当であることを証明する必要があります。

- 公正な手続: 従業員には十分な説明と意見表明の機会が与えられなければなりません。

- 退職の任意性: 従業員が自主的に退職する意志を持たない場合、強制的な退職は違法となり得ます。

退職勧奨の心理学的影響

退職勧奨は従業員の心理に大きな影響を及ぼす可能性があります。以下のような心理学的な側面に注目する必要があります。

- ストレスと不安: 退職勧奨は従業員にストレスや不安を引き起こし、職場環境への不満や不信感を増大させます。

- 自己評価の低下: 退職勧奨は自己評価や自信の低下につながり、その後の職業生活に影響を及ぼす可能性があります。

- 組織への信頼の損失: 退職勧奨は従業員の組織への信頼を損ない、他の従業員にもネガティブな影響を及ぼす可能性があります。

退職勧奨の対処方法

退職勧奨を受けた場合の対処方法について、以下のような点を考慮することが重要です。

- 疑惑の確認: 退職勧奨の理由や背景を具体的に確認し、理解する必要があります。

- 法的アドバイスの取得: 労働組合や法律家に相談し、自らの権利を守るためのアドバイスを得ることをお勧めします。

- 代替策の検討: 他の職種や部署での就労の可能性や、キャリアチェンジのオプションを検討することも重要です。

よくある質問

ミスが多いと退職勧奨は合法ですか?

退職勧奨は、一定の条件下では合法的に行われることがありますが、その正当性は個々の状況によって異なる場合があります。基本的には、雇用主が従業員のミスの多さを理由に退職勧奨を行う際には、そのミスが業務遂行に著しい影響を与えており、かつ、そのミスの改善のための十分な指導や機会が与えられたにもかかわらず改善が見られなかった場合に限られます。法律的には、雇用主が退職勧奨を行う際には、その理由が明確で正当なものであることが求められます。

ミスが多いと退職勧奨された場合、どのように対処すれば良いですか?

ミスが多いと退職勧奨された場合、まず冷静に状況を分析することが重要です。雇用主からの退職勧奨の理由を明確に理解し、それが法的に正当なものであるかどうかを確認することが必要です。必要に応じて、労働相談窓口や弁護士に相談することが有効です。また、改善の機会が与えられた場合は、その機会を活かして強く自己改善に努めることが大切です。状況によっては、職場環境や職務内容の調整を通じて問題解決が可能な場合もあります。

退職後の生活をどのように計画すれば良いですか?

退職後の生活を計画する際には、まずは経済的な面を安定させることが重要です。失業保険の申請や再就職支援制度の活用を検討しましょう。また、自己のスキルや経験を活かせる新たな職種や職場を探し、必要に応じて資格取得やスキルアップに取り組むことが有益です。さらに、精神的な面でもサポートを求めることを忘れないでください。退職は大きな転換点ですが、新たな機会を得るための貴重な時間ともなり得ます。

退職後の再就職をスムーズにするための準備は?

退職後の再就職をスムーズにするためには、事前の準備が不可欠です。まずは、自己分析を行い、自分の強みやスキル、志向性を明確にすることから始めましょう。次に、求人情報を積極的に収集し、自分が目指す職種や業界の動向を把握することが大切です。履歴書や職務経歴書の準備も重要なステップで、自分の経験やスキルを効果的にアピールできる内容にすることが求められます。面接の練習や適性テストの対策も行い、自信を持って再就職活動に臨むことが重要です。