上司が苦手で萎縮してしまう…😨 人間関係のストレスを減らす方法

上司との関係がうまくいかず、ストレスを感じている人は多いですよね。特に、上司が苦手だと感じる場合、仕事の質やモチベーションにまで影響してしまうことがあります。しかし、人間関係のストレスは、適切な対処法を知ることで軽減することができます。この記事では、上司との関係を改善し、仕事環境をより良好に変えるための実践的なアドバイスをご紹介します。取り組むことで、職場の人間関係がよりスムーズになるはずです。

上司との関係を改善し、ストレスを軽減する方法

上司との人間関係のストレスは、仕事のパフォーマンスや日常生活に大きな影響を及ぼすことがあります。このストレスを減らすためには、いくつかのアプローチを試すことが重要です。ここでは、具体的な方法を紹介します。

自己理解を深める

自己理解を深めることで、自分がどのような状況でストレスを感じるのかを認識することが大切です。例えば、上司の批評や指示に敏感に反応する傾向があるかどうかを把握しましょう。自己理解を深めるためには、日記をつけたり、心理カウンセリングを受けることも有効です。

コミュニケーションスキルを向上させる

上司とのコミュニケーションを改善するために、基本的なスキルを磨くことが重要です。例えば、自分の意見をはっきりと述べる方法や、上司の意見を尊重しながら自分の立場を伝える方法を学びましょう。また、非言語的なコミュニケーション(表情やジェスチャー)にも注意を払うことで、より効果的なコミュニケーションが可能になります。

ポジティブな態度を持つ

上司との関係を改善するためには、ポジティブな態度を持つことが重要です。上司の批評をネガティブに受け取るのではなく、それを成長の機会と捉えることで、ストレスを軽減できます。また、上司の良い面に注目し、感謝の気持ちを表すことで、相互理解が深まります。

境界線を設定する

上司との境界線を明確にすることで、ストレスを軽減することができます。例えば、残業や休日出勤について、適切な範囲を設定しましょう。また、上司からの過度な要求に対しては、丁寧に断る方法を学びましょう。

サポートシステムを構築する

人間関係のストレスに立ち向かうためには、サポートシステムを構築することが有効です。同僚や上司の理解と共感を得るためには、信頼できる人を見つけ、自分の悩みを打ち明けることが大切です。また、会社外でも友人や家族、専門家からのサポートを受けることで、ストレスを軽減できます。

| 方法 | 詳細 | 自己理解を深める | 日記をつける、心理カウンセリングを受ける |

|---|---|

| コミュニケーションスキルを向上させる | 自分の意見をはっきりと述べる、非言語的なコミュニケーションにも注意を払う |

| ポジティブな態度を持つ | 批評を成長の機会と捉える、感謝の気持ちを表す |

| 境界線を設定する | 残業や休日出勤の範囲を設定する、丁寧に断る方法を学ぶ |

| サポートシステムを構築する | 同僚や上司の理解と共感を得る、会社外のサポートを受ける |

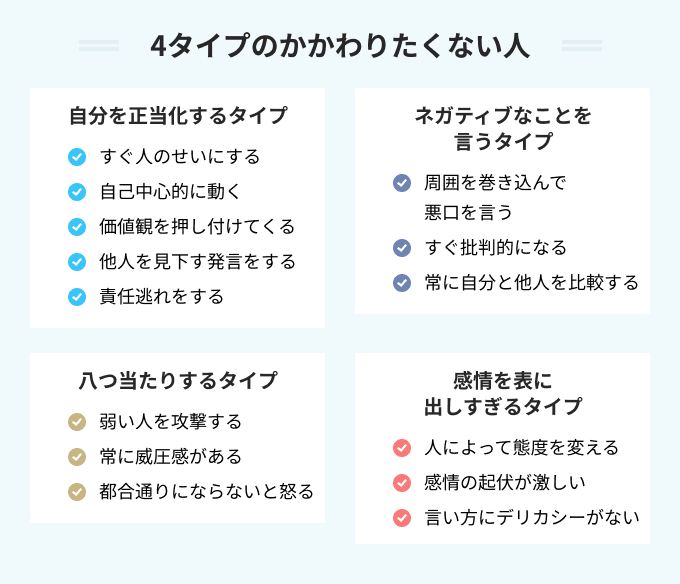

職場で関わりたくない人への対処法は?

職場で関わりたくない人に対する対処法は?

職場で可能な限り、特定の人物と距離を保つことは、自身のパフォーマンスや精神的な健康を維持するために重要です。まず、プロフェッショナルな態度を保つことが基本です。可能な限り、その人と接する必要がある場合でも、業務上必要な範囲に留め、公的な話題に限定します。また、その人が困った場合や助ける必要がある時でも、他の同僚や上司に助けを求めることを提案します。ただし、完全に避けることが難しい場合や、 ROUND 状況が悪化した場合には、人事部門や直属の上司に相談することを検討しましょう。

- 業務上必要な範囲でのみ接する

- 公的な話題に限定する

- 困った場合は他の同僚や上司に相談する

職場でのコミュニケーションの管理

職場での人間関係を適切に管理するには、コミュニケーションの質や量を制御することが有効です。まず、その人と接する時間や回数を最小限に抑え、必要最低限の情報共有に留めます。また、メールやチャットでの連絡を好む場合、書面でのやり取りにすることで、썸内容の記録が残り、誤解や混乱を防ぐことができます。さらに、その人の行動が自分に与える影響を最小限にするために、ポジティブなメンタルアティチュードを維持することも大切です。

- 接する時間や回数を最小限に抑える

- 書面でのやり取りを好む

- ポジティブなメンタルアティチュードを維持する

適切な境界線の設定

関わりたくない人との対処法の一つとして、適切な境界線を設けることが挙げられます。これには、その人と接する際に、明確なルールや境界を設定することが含まれます。例えば、特定の時間帯や場所でのみ話すことや、特定の業務に関する話題のみに限定するなど、具体的なガイドラインを決めておくことが有効です。また、その人が境界線を越えてきた場合、毅然とした態度で対応し、再発防止のために明確に伝えることも大切です。

- 明確なルールや境界を設定する

- 境界線を越えてきた場合は毅然とした態度で対応する

- 再発防止のため明確に伝える

職場のリソースを利用したサポート

職場で関わりたくない人と対処する際に、組織内のリソースを活用することも有効です。例えば、人事部門や労務担当者に相談することで、具体的なサポートやアドバイスを得られます。また、職場にカウンセリングなどのメンタルヘルスのサポートがあれば、それを利用することも検討しましょう。その人が所属する部署の上司や同僚に話をし、彼らの理解や協力を求めるのも一つの方法です。

- 人事部門や労務担当者に相談する

- 職場のメンタルヘルスサポートを利用する

- 所属する部署の上司や同僚の理解や協力を求める

上司が嫌いすぎる時の対処法は?

上司との関係が悪化し、職場でストレスを感じている方は多いでしょう。しかし、上司との関係を改善することはキャリアや精神的健康に重要です。以下に、上司が嫌いすぎる時の対処法をいくつか紹介します。

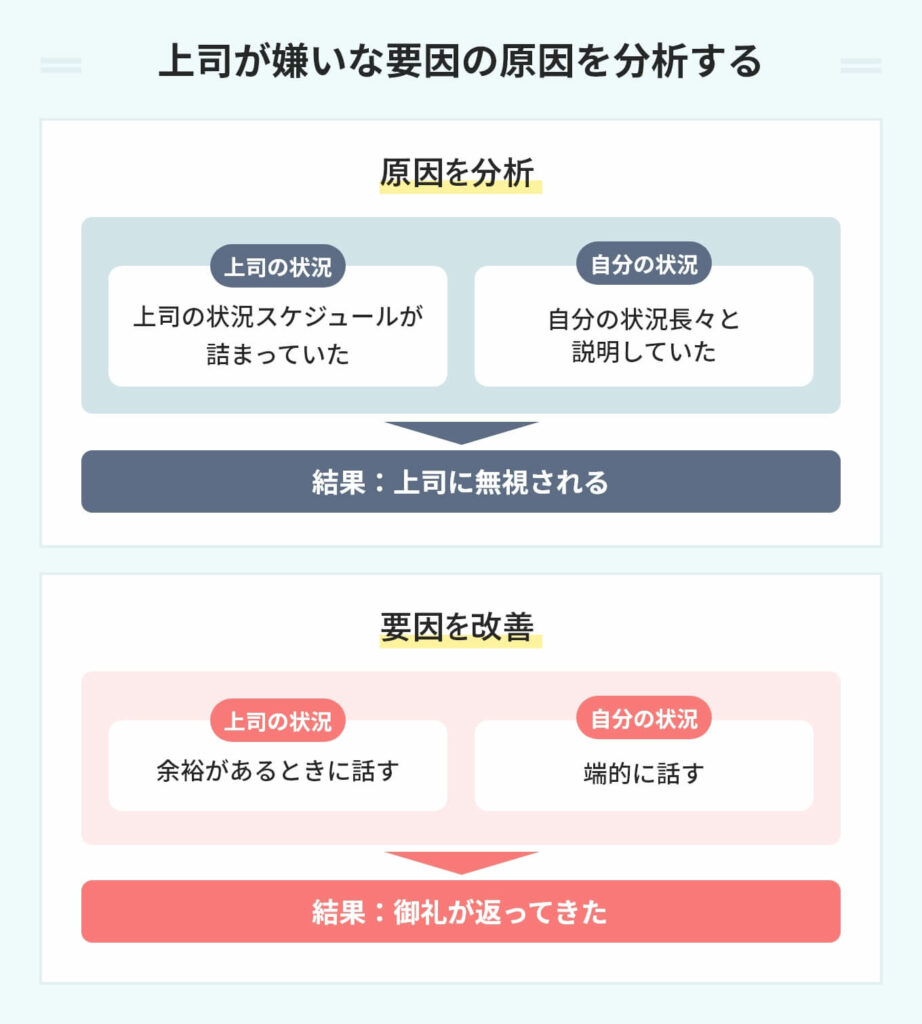

上司とのコミュニケーションを改善する

上司との関係を改善するためには、コミュニケーションを上手に取ることが重要です。上司の意図や期待を理解し、自分の意見や状況も適切に伝えることが必要です。具体的には以下のポイントに気をつけてみてください。

- 上司の話をしっかりと聞く。上司が何を重視しているのか、どのようなフィードバックを求めているのかを把握しましょう。

- 自分から定期的に報告をする。上司に対して透明性を保つことで、信頼関係を築くことができます。

- 異なる意見がある場合も、適切なタイミングで尊重しながら伝える。一方的な批判ではなく、解決策も提案することが大切です。

職場環境を客観的に見直す

上司との関係が悪く感じる原因は、職場環境や自分の意識にもあるかもしれません。客観的に環境を見直し、改善できる点がないか探すことが有効です。

- 職場のルールや文化を理解する。上司の行動がなぜそうなるのか、職場全体の状況を理解することで、上司の行動に対する見方が変わるかもしれません。

- 同僚との関係を確認する。上司との関係だけでなく、他の同僚との関係もチェックしましょう。職場全体の雰囲気が悪ければ、より根本的な問題があるかもしれません。

- 自分の感情を管理する。上司にイライラする気持ちがある場合は、一時的に距離を置いたり、ストレス解消の方法を試してみるのも良いでしょう。

人事部門やメンターに相談する

個人で解決できない場合は、人事部門や信頼できるメンターに相談することも有効です。彼らは客観的な視点からアドバイスをくれたり、適切な支援を提供してくれるでしょう。

- 人事部門に相談する。人事部門は職場の問題を扱う専門家であり、上司との対立を解決する方法を提案してくれます。

- メンターにアドバイスを求める。同じ部署や会社で経験豊富なメンターに相談することで、具体的な対策を学ぶことができます。

- 必要に応じて転職を検討する。上司との関係が改善の見込みがない場合は、別の機会を求める選択肢も考慮するべきです。

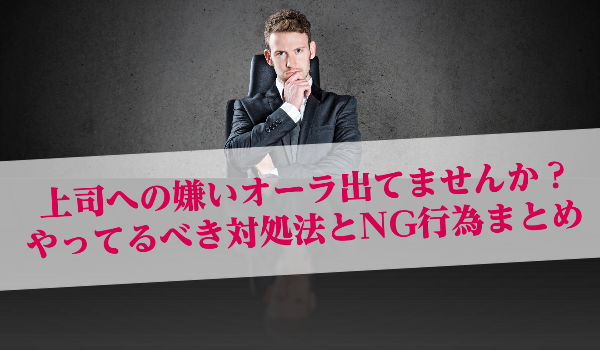

上司が嫌いだと態度に出てしまうのはなぜですか?

なぜ上司が嫌いだと態度に出てしまうのか、その理由は複雑で、個人の心理や職場環境によって大きく異なる可能性があります。一般的には、不満やストレス、コミュニケーションの不足などが主な要因として挙げられます。これらの感情や状況が長期間にわたって蓄積されると、自然と態度や行動に表れてしまうことが多いのです。さらに、上司との関係性が全体の職場環境に大きな影響を与えることもあり、それにより個々の反応も様々になります。

不満やストレスの蓄積

不満やストレスが蓄積されると、それが態度に表れやすくなります。例えば、上司の決定や行動に納得できない場合や、評価が不当に感じられる場合など、何かしらの不満が積み重なることで、ストレスが高まります。このストレスは、無意識的に態度や言葉遣い、表情に出てしまい、周囲にも伝播することがあります。

- 上司の決定や行動に納得できない場合

- 評価が不当に感じられる場合

- 職場での立場や役割が不明瞭な場合

コミュニケーションの不足

コミュニケーションの不足も、上司に対する不満や態度の問題を引き起こす要因の一つです。上司との対話や理解が不足していると、誤解や不信感が生じやすく、それが態度に出てしまうことがあります。また、上司が部下の意見や気持ちを十分に尊重していないと感じると、部下はその反発を態度で示すことがあります。

- 上司との対話が不足している場合

- 上司が部下の意見を尊重していないと感じる場合

- コミュニケーションが一方的である場合

職場環境の影響

職場環境も大きな影響を与えます。良好な職場環境では、部下は上司に対してより敬意を表し、対話を通じて問題を解決しようとする傾向があります。一方、悪化した職場環境では、上司に対する不満や不信感が高まり、それが態度に表れやすくなります。さらに、チーム内の協力関係が崩れると、個々の問題がエスカレートしやすくなります。

- 職場環境が悪化している場合

- チーム内の協力関係が崩れている場合

- 職場の雰囲気が不健康である場合

部下がメンタル不調になったら上司に責任はありますか?

部下がメンタル不調になった場合、上司に責任があるかどうかは、様々な要因によって変わります。まず、会社の労働環境や人事管理の状態に問題がないかを点検することが重要です。上司が部下の精神状態に言及する機会を持ち、ストレス要因の認識や相談の受け入れ態勢を整えているかどうかも考慮されます。上司が定期的に部下の様子を見守り、必要に応じてサポートや援助を提供することで、メンタル不調の予防や早期発見に貢献できます。しかし、部下の個人的な事情や外部要因が原因でメンタル不調が発生した場合は、上司の責任が限定される可能性があります。

上司の役割と責任

上司の役割は、部下の精神的な健康を守ることにも及びます。上司は以下の点に注意を払って、部下のメンタルヘルスを支援すべきです。

- 定期的なコミュニケーション: 上司は定期的に部下とコミュニケーションを取り、問題や困難を早期に把握し、適切に対応することが必要です。

- ストレス管理支援: 上司は部下がストレスを効果的に管理できるように、適切なアドバイスやリソースを提供すべきです。

- サポートの提供: 部下がメンタル不調を訴えた場合は、休養や専門的なカウンセリングのサポートを提供することが重要です。

メンタル不調の予防と早期発見

メンタル不調の予防と早期発見は、組織全体の健康に大きく影響します。以下に上司が実践できる予防策と早期発見の方法を示します。

- 社内研修の実施: メンタルヘルスに関する社内研修を実施し、部下が自己管理の方法を学ぶ機会を提供します。

- 職場環境の改善: 労働環境を整え、過剰な業務負荷やハラスメントの防止に努めます。

- 匿名の相談窓口設置: 匿名で相談できる窓口を設けることで、部下が安心して悩みを打ち明けられる環境を作ります。

組織と上司の取り組み

組織全体の取り組みも、部下のメンタルヘルスの向上に重要です。以下に組織と上司が協力して実施できる取り組みを紹介します。

- メンタルヘルス政策の策定: 組織全体のメンタルヘルスに関する方針を策定し、それを全社員に周知します。

- 上司のトレーニング: 上司を対象としたメンタルヘルスに関するトレーニングを定期的に実施し、対応能力を向上させます。

- フィードバックの活用: 部下からのフィードバックを適切に取り入れ、労働環境や人事制度の改善に取り組みます。

よくある質問

苦手な上司とどうやって上手くやっていけばいいですか?

苦手な上司と良好な関係を築くためには、まずはコミュニケーションが重要です。上司がどのような働き方やコミュニケーションスタイルを好むかを理解し、それに合わせて接することが効果的です。また、上司の意見や指示にポジティブに耳を傾け、不明な点は確認しながら理解を深めましょう。自分の立場や意見も適切なタイミングで伝えることが大切です。

上司との関係でストレスを感じたら、どのように対処すればいいでしょうか?

上司との関係でストレスを感じた場合は、まずは自己分析から始めましょう。ストレスの原因を具体的に特定し、自分の感情や行動を客観的に振り返ることが重要です。次に、ストレスを軽減するための具体的な対策を考えます。例えば、信頼できる同僚やメンターに相談したり、ストレスマネジメントの方法(瞑想、運動、趣味など)を取り入れることも有効です。必要であれば、人事部門やカウンセラーに相談することも検討しましょう。

上司との会話で緊張しないようにするにはどうすればいいですか?

上司との会話で緊張しないようにするには、事前準備が重要です。会話の前に、上司がどのような関心事や目標を持っているかをリサーチし、それに基づいて具体的な話題や質問を用意しておくと、自信を持って会話できます。また、会話中は視線を保ち、相手の話を聞き取り、適切に反応することで、自然なコミュニケーションが生まれます。練習を重ねることで、徐々に緊張感が和らぎ、上司との関係も築いていくことができます。

上司との関係を改善するためには、どのような努力が必要ですか?

上司との関係を改善するためには、継続的な努力が必要です。まずは、上司の期待や要望を理解し、それに応えることを心がけましょう。また、積極的にフィードバックを求め、改善点を具体的に把握し、行動に移すことも重要です。上司との関係は、お互いの信頼と理解に基づいて築かれますので、透明性と誠実さを持ちつつ、小さな成功体験を積み重ねていくことが大切です。