【パワハラで退職】仕返ししたい!😡法的リスクを伴わない方法とは

職場でのパワハラによって退職を余儀なくされた方々の中には、何らかの形で仕返しをしたいと考えている人も少なくないでしょう。しかし、その行動が法的リスクを伴う場合、自身の立ち位置が危うくなる可能性があります。本記事では、法的リスクを最小限に抑えながら、パワハラを行った人物や組織に対して適切に対処する方法をご紹介します。

【パワハラで退職】法的リスクのない仕返しの方法とは?

パワハラによって退職を余儀なくされた場合、法的リスクを伴わずに対処する方法があります。これらの方法は、自分の心情を適切に表現し、社会的な正義を追求することができるものです。以下では、具体的な方法や注意点を詳しく説明します。

1. 証拠を保存する

パワハラ被害の証拠を保存することは、後に法的な手段に訴える必要が生じた場合でも対応できます。具体的には、以下の証拠を集めることが大切です。

- メールやメッセージのスクリーンショット

- 会話の録音(ただし、許可なく録音する場合は注意が必要)

- 同僚や上司からの目撃証言

- 日記やメモで詳細を記録

これらの証拠を確実に保管することで、必要に応じて利用できます。

2. 労働相談窓口への相談

労働相談窓口に相談することで、専門的なアドバイスや支援を受けることができます。労働基準監督署や労働局では、匿名でも相談が可能です。以下は具体的な相談先です。

- 労働基準監督署

- 労働局の労働相談コーナー

- nota beneなどの労働者団体

これらの機関に相談することで、法的なリスクを最小限に抑えつつ、適切な対策を講じることができます。

3. SNSを活用した情報発信

SNSを活用して、パワハラの実態を発信することも有効な手段です。ただし、個人を特定する情報や会社の機密情報を公開しないように注意が必要です。具体的には、以下の点に注意しましょう。

- 匿名で情報を発信する

- 具体的な事実だけを述べる

- 誹謗中傷を避け、客観的な情報を提供する

適切な情報を発信することで、社会的な関心や支援を得ることができます。

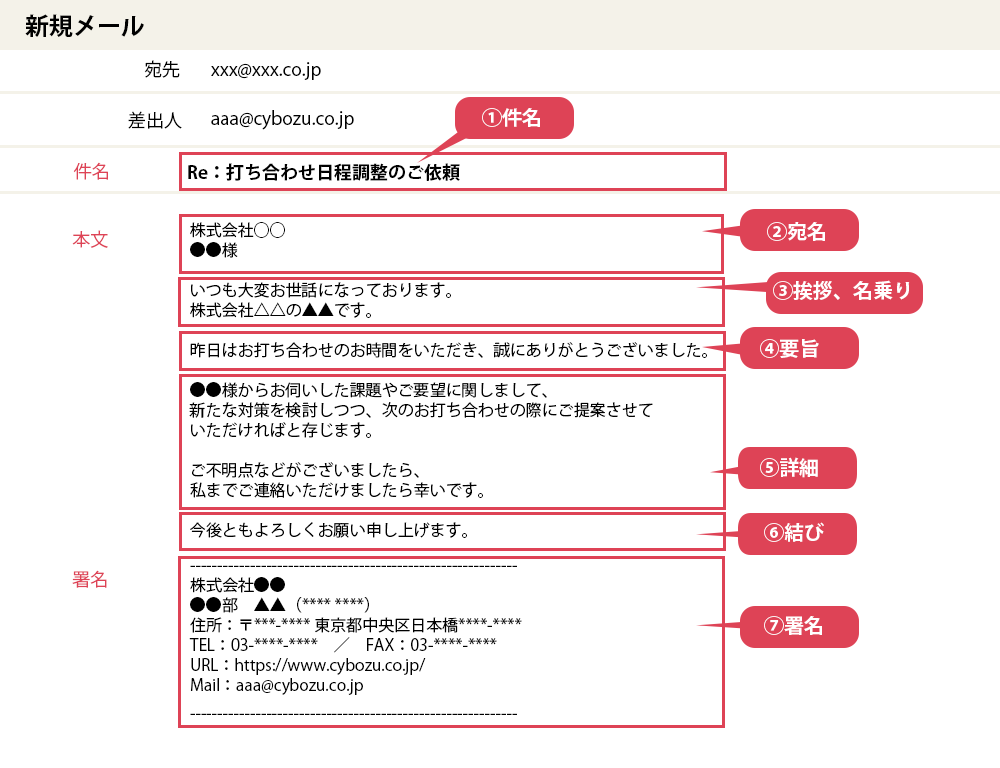

4. 証拠を基に会社に提出する

パワハラ被害の証拠を会社に提出することで、正式に対応を求めることができます。提出する際には、以下のようなポイントに注意しましょう。

- 証拠のコピーを用意し、オリジナルは保管する

- 提出先の責任者が適切であることを確認する

- 提出の際には、日時と受け取り人を記録する

これらの手順を踏むことで、会社が被害の実態を把握し、適切な対応をとる可能性が高まります。

5. 専門家に相談する

専門家に相談することで、より具体的なアドバイスや支援を得ることができます。弁護士や労働問題に詳しい専門家に相談することで、最適な対策を講じることができます。具体的には、以下のような専門家がおすすめです。

- 弁護士

- 労働問題に詳しい相談員

- 心理カウンセラー

これらの専門家に相談することで、法的なリスクを最小限に抑えつつ、適切な対策を講じることができます。

| 対策 | 具体的な方法 | 注意点 |

|---|---|---|

| 証拠を保存する | メールやメッセージのスクリーンショット、会話の録音、同僚や上司からの目撃証言、日記やメモの記録 | 録音は許可を得るべき、証拠は安全に保管 |

| 労働相談窓口への相談 | 労働基準監督署、労働局の労働相談コーナー、労働者団体への匿名相談 | 具体的な相談先を選択し、専門家のアドバイスを受ける |

| SNSを活用した情報発信 | 匿名での情報発信、具体的な事実の述べ方、誹謗中傷を避ける | 個人を特定する情報や機密情報を公開しない |

| 証拠を基に会社に提出する | 証拠のコピーの用意、責任者の確認、日時と受け取り人の記録 | 適切な提出先を選択し、フローを追跡 |

| 専門家に相談する | 弁護士、労働問題に詳しい相談員、心理カウンセラーへの相談 | 専門家のアドバイスを慎重に検討 |

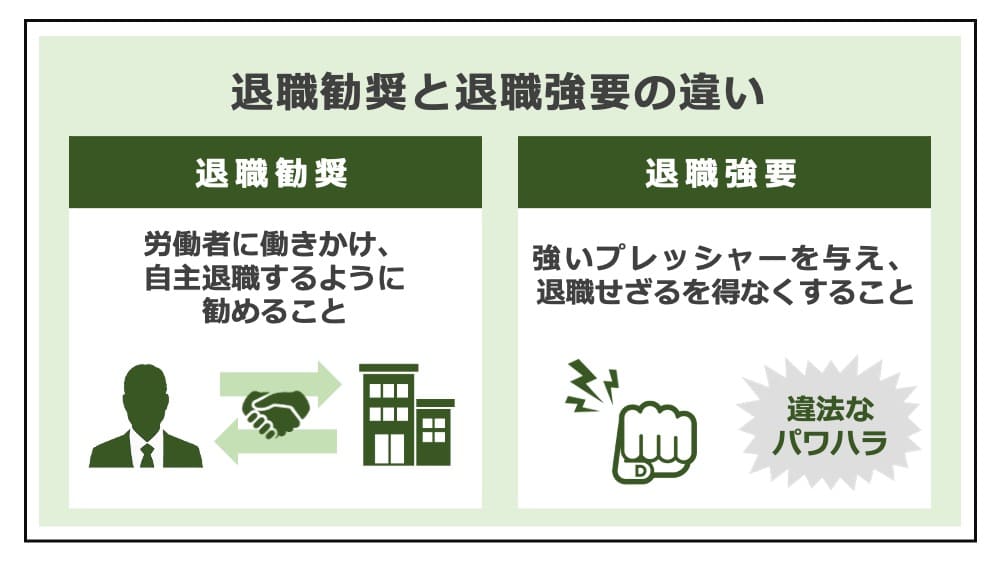

退職勧奨がパワハラに当たる場合は違法ですか?

退職勧奨がパワハラに当たる場合、違法となります。日本での雇用法や労働基準法では、労働者が不利益や不当な圧力を受けることなく、自由に労働条件を決定できることが保障されています。退職勧奨が労働者の尊厳や人権を侵害し、心理的・身体的な被害をもたらす恐れがある場合、それはパワハラに該当し、違法となることがあります。具体的には、上司や管理職が繰り返し退職を要求し、労働環境を悪化させることで退職を誘導するような行為が該当します。

退職勧奨とパワハラの境界線

退職勧奨がパワハラに該当するかどうかは、具体的な状況や行為の内容によって判断されます。一般的に、以下の要素が考慮されます。

- 頻度:繰り返し行われる退職勧奨は、労働者に過度なストレスを与え、パワハラに該当する可能性が高いです。

- 内容:退職勧奨の内容が威迫的かつ不当であり、労働者の尊厳や人権を侵害している場合、パワハラに該当する可能性があります。

- 状況:労働環境の悪化や他の労働者との関係の悪化など、労働者が退職を余儀なくされるような状況が生じている場合、パワハラと認識される可能性があります。

違法性の具体的な事例

違法性が認められる具体的な事例には以下のようなものがあります。

- 繰り返される退職要求:上司が定期的に退職を要求し、その都度威圧的な態度を取る場合。

- 不当な評価や扱い:業務評価が不当に低く設定され、昇進や昇給の機会が不公正に制限される場合。

- 人間関係の悪化:同僚や上司との関係が意図的に悪化させられ、職場での孤立や疎外感を誘発される場合。

対策と支援

退職勧奨がパワハラに該当する場合、労働者は以下の対策を取ることができます。

- 証拠の収集:退職勧奨の内容、頻度、状況などを記録し、証拠として保管しておくことが重要です。

- 人事部門への相談:人事部門や労働組合に相談し、正式な手続きを通じて解決を図ることができます。

- 法律事務所の利用:法律事務所や専門家に相談し、法的手段を通じて問題解決を進めることが可能です。

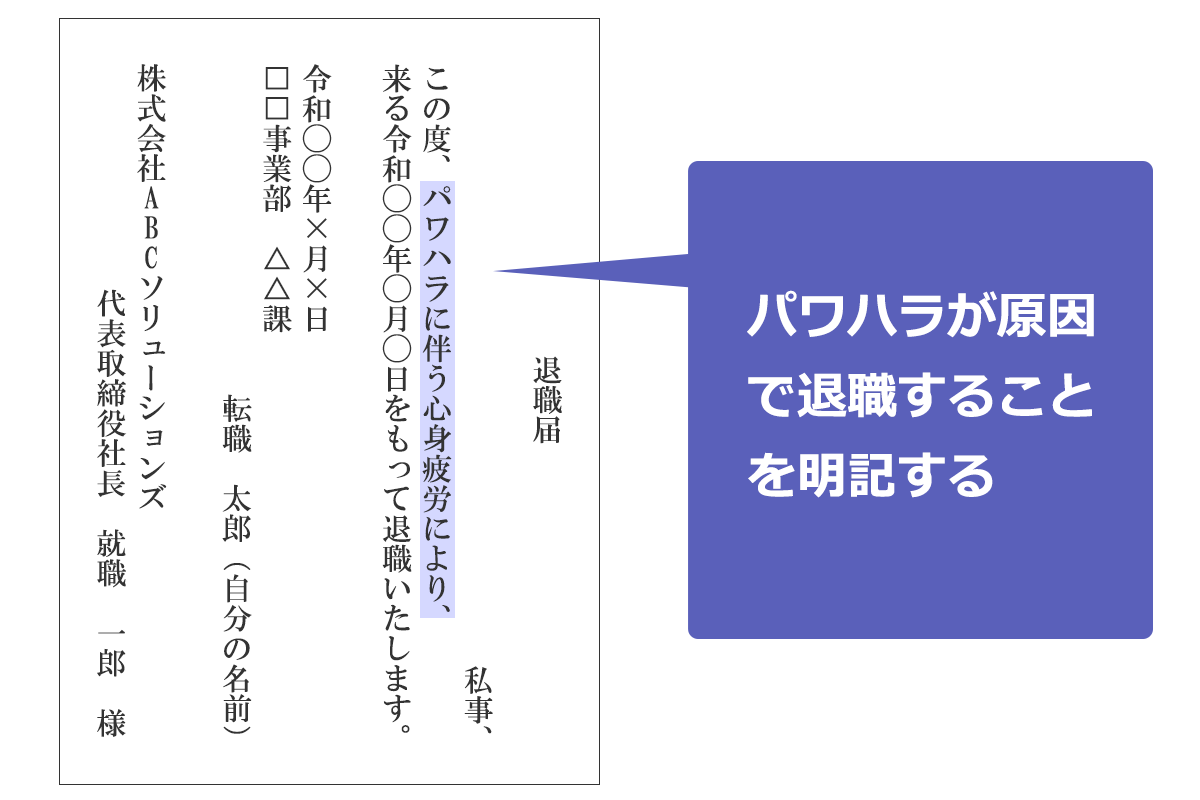

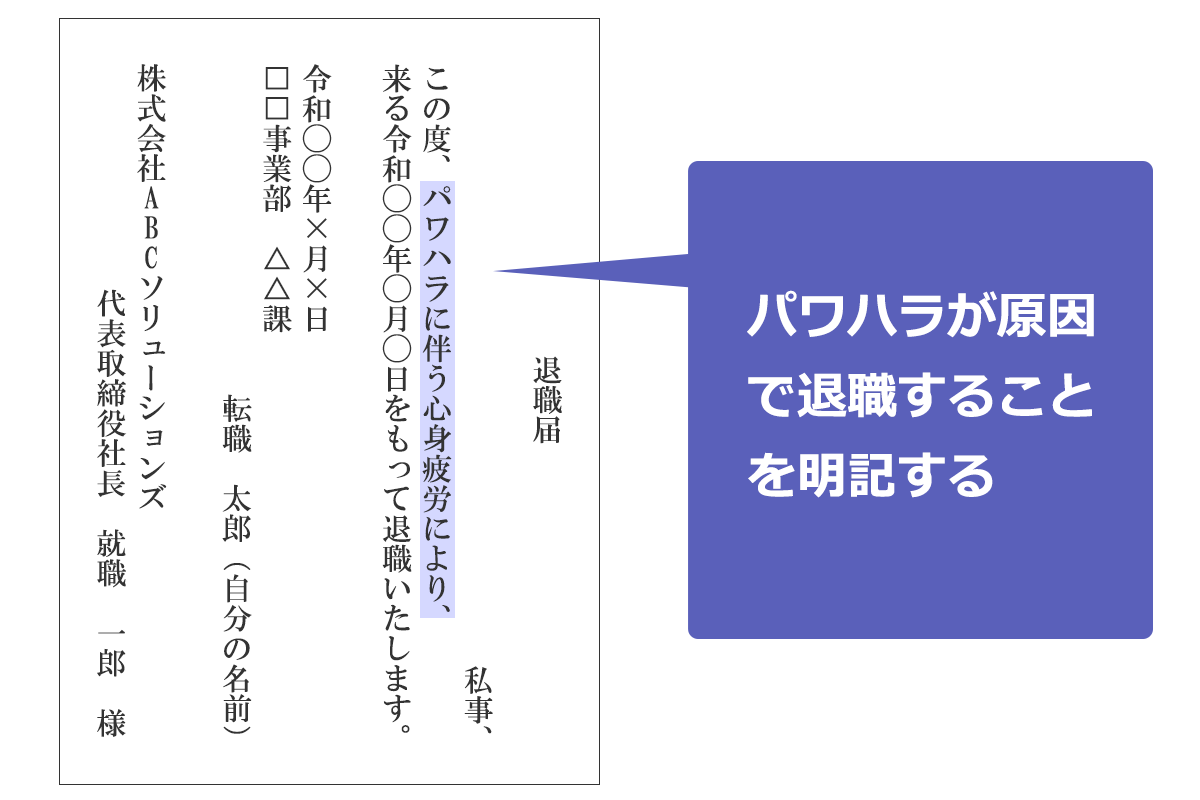

パワハラを理由に退職した場合、退職理由は何になりますか?

パワハラを理由に退職した場合、退職理由は「パワハラによる心身の健康への悪影響」や「職場環境の改善のための退職」など、具体的な理由を明確に述べることが重要です。パワハラは違法であり、労働者を不当に圧迫する行為であるため、退職の理由として十分に認められる可能性があります。ただし、具体的な事実や証拠を提示することで、より説得力のある理由 MAKER にすることが望ましいです。

パワハラの具体的な事例と証拠

パワハラの具体的な事例や証拠を提示することで、退職理由の説得力を高められます。以下は具体的な事例と証拠の例です。

- 言葉の暴力:上司や同僚からの誹謗中傷、脅し、侮辱的な言葉遣いなど。

- 非合理的な業績評価:業績や能力に見合わない低い評価や、不当な評価基準の適用。

- 職務上の不利益な取扱い:過度な残業の強要、不当な出向や転勤、重要な rôle の剥奪など。

労働基準監督署への相談と申請

パワハラを理由に退職する際は、労働基準監督署へ相談や申請を行うことも有効です。以下は具体的な手順です。

- 最初に、労働基準監督署の相談窓口に連絡:パワハラの具体的な状況や証拠を詳細に説明します。

- 書面での申し出:必要に応じて、書面形式で申し출を行い、証拠を添付します。

- 相談結果のフィードバック:労働基準監督署からの指導や助言を受け、適切な対応を検討します。

パワハラによる退職後の法的サポート

パワハラによる退職後に法的サポートを受けることも重要です。以下は具体的な法的サポートの例です。

- 労働組合や弁護士に相談:労働組合や専門の弁護士に相談し、適切なアドバイスを得ます。

- 不当解雇や労働条件の改善を求める訴訟:必要に応じて、不当解雇や労働条件の改善を求める訴訟を提起します。

- 賠償請求:パワハラにより被った精神的・経済的な損失に対して、賠償請求を行うことがあります。

退職をほのめかすのはパワハラですか?

退職をほのめかすのは、多くの場合、職場のハラスメントや不適切な行為と見なされます。これは、上司や同僚が退職を示唆することで、社員の精神的、情緒的なストレスを引き起こす可能性があるためです。特に、直接的でない言葉や態度を通じて退職を暗示する場合、その意図が明確でないため、より問題になることがあります。このような行為は、労働環境を悪化させ、職場でのパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。

退職をほのめかす行為の具体的な例

退職をほのめかす行為には、様々な具体的な例があります。以下にいくつかを挙げます。

- 「他の仕事を見つけるべきだよ」 というような言葉を直接的に伝える。

- 「会社の将来に不安がある」 というような間接的なメッセージを送る。

- 「君の能力はここでは活かされない」 というような否定的な評価を繰り返し伝える。

退職をほのめかす行為の法的問題

退職をほのめかす行為は、労働法に違反する可能性があります。具体的には、労働契約法や働き方改革関連法などの規制に抵触する可能性があります。また、このような行為が長期間にわたって行われると、過労やメンタルヘルスの問題につながるため、企業には労働者の健康と安全を確保する責任があります。労働者の権利を侵害する行為は、法的措置を取られるリスクも高まります。

退職をほのめかす行為への対処方法

退職をほのめかす行為に遭遇した場合、以下の対処方法が考えられます。

- 記録を残す:具体的な事例や日付をメモに記録し、証拠を残す。

- 人事部門に相談する:問題の具体的な内容を人事部門に報告し、必要なサポートや助言を求める。

- 労働組合に連絡する:所属する労働組合がある場合は、問題の相談や援助を求める。

パワハラを理由に退職する場合、退職理由に「一身上の都合」?

パワハラ(パワー・ハラスメント)を理由に退職する場合、退職理由として「一身上の都合」を使用することが一般的です。これは、具体的な理由を明らかにしなくても、勤務先に退職理由を説明できる一般的な表現です。ただし、パワハラ被害が深刻な場合は、会社に対して正式に報告し、適切な対応を求めることも重要です。また、労働基準監督署や労働組合などに相談することも検討しましょう。

パワハラを報告するタイミング

パワハラを報告するタイミングは、被害が進行する前にできるだけ早く行うことが推奨されます。具体的には、以下のポイントを考慮してください。

- 初期段階での報告:被害がまだ軽微な段階で報告することで、問題の早期解決につながります。

- 複数回の報告:一度の報告だけでは効果がない場合、複数回報告を行うことが有効です。

- 証拠の保存:メールやチャットの記録、目撃者の証言など、被害の証拠を保存しておくことが重要です。

労働基準監督署への相談方法

パワハラ被害に遭った場合、労働基準監督署に相談することができます。以下の手順に従って相談を行うことが推奨されます。

- 最寄りの労働基準監督署への連絡:最寄りの労働基準監督署の電話番号や住所を確認し、直接連絡します。

- 相談内容の準備:被害の詳細、報告の経緯、会社の対応などをメモにまとめ、相談時に提示します。

- 匿名での相談:個人情報の保護のために、匿名で相談を行うことも可能です。

退職後の法的措置

退職後にパワハラ被害について法的措置を講じることも可能です。以下のオプションを検討してください。

- 労働審判:労働審判制度を利用して、会社との間で迅速な解決を図ることができます。

- 民事訴訟:被害の補償や謝罪を求めるために、民事訴訟を提起することが可能です。

- 労働組合の支援:労働組合に加入している場合は、組合の法的支援を受けることもできます。

よくある質問

パワハラによって会社を辞めた後、何ができるでしょうか?

パワハラによって会社を退職した後も、様々な方法で対応することができます。最初に重要なのは、その経験を記録することです。メールやメッセージの保存、出来事の詳細な日記など、具体的な証拠を残すことが有効です。次に、労働相談窓口や労働基準監督署に相談し、法的アドバイスを得ることも重要です。これらの機関は、あなたの状況を理解し、適切な支援を提供してくれます。さらに、精神的なサポートも必要であるため、信頼できる友人や家族に話すことも有益です。

具体的にどのようなアクションが安全かを教えてください。

パワハラに対して法的リスクを伴わない方法として、まず最初に自分の経験を詳細に記録することをおすすめします。日々の出来事や言動を日記に書き留め、可能であればメールやメッセージのスクリーンショットを取ることも重要です。これらの記録は、将来的に訴訟や調査が必要になった場合の証拠として役立ちます。次に、労働基準監督署や労働相談窓口に相談することで、具体的なアドバイスや支援を得ることができます。これらの機関は匿名での相談も受け付けていますので、安心して利用できます。さらに、職場でのパワハラが広く知られるように、社内での啓発活動にも参加することも検討できます。

会社に対して何もしない選択肢もありますか?

会社に対して何もしない選択肢も確かにあります。しかし、パワハラによって会社を辞めた経験は、あなた自身の精神的負担を大きく増加させる可能性があります。そのため、何もしない選択肢を選ぶ前に、状況を慎重に検討することをおすすめします。自分自身の心の健康を守ることが最優先であり、必要であれば専門家のカウンセリングを受けることも有効です。また、将来的に同様の状況が起こらないように、労働環境改善のためにも、適切なアクションを取ることの重要性を認識することも大切です。

パワハラ被害者として、会社にどのように影響を与えることができますか?

パワハラ被害者として、会社に影響を与える方法はたくさんあります。まず、具体的な証拠を収集し、それを基に労働基準監督署や労働相談窓口に相談することで、会社に対する法的圧力をかけることができます。これらの機関は、会社に対して調査を行い、必要に応じて改善指導や是正勧告を出すことができます。また、社内外での啓発活動にも参加することで、パワハラの問題を社会的に認識させ、より良い労働環境の構築に貢献できます。さらに、同僚や後輩に対して、自分自身の経験を共有し、同じ過ちを繰り返さないようにするためのアドバイスを提供することも有効です。