【もう我慢できない!】時短ハラスメント…退職は有効な手段?

働く人々の間に、勤務時間短縮を巡るハラスメントが蔓延しています。この「時短ハラスメント」は、労働環境の悪化やストレスの増大につながり、多くの従業員がその対処に苦慮しています。退職を考える人も増えており、これが本当に解決策となるのか、専門家の意見も含めて検討する必要があります。本記事では、時短ハラスメントの実態と、退職以外の対策についても紹介します。

時短ハラスメントに直面している人のための選択肢

時短ハラスメントは、短時間労働者の間で頻繁に見られる問題の一つです。会社が短時間労働者に対し、不当な圧力をかけることは、就労環境を著しく悪化させる可能性があります。退職は、時短ハラスメントに対する一つの対策ですが、他の選択肢も検討することが重要です。この記事では、時短ハラスメントに直面している人に役立つ複数の選択肢を詳しく説明します。

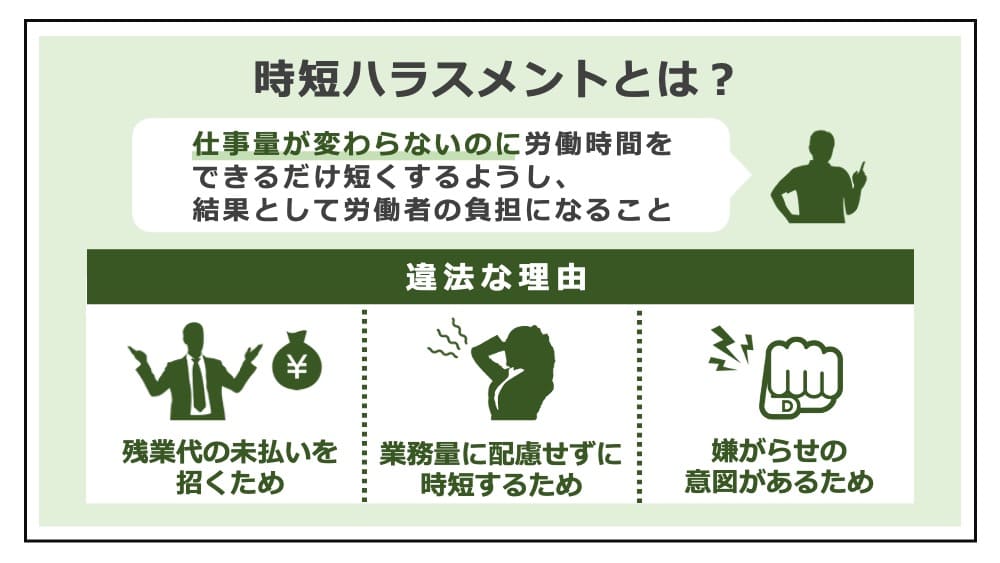

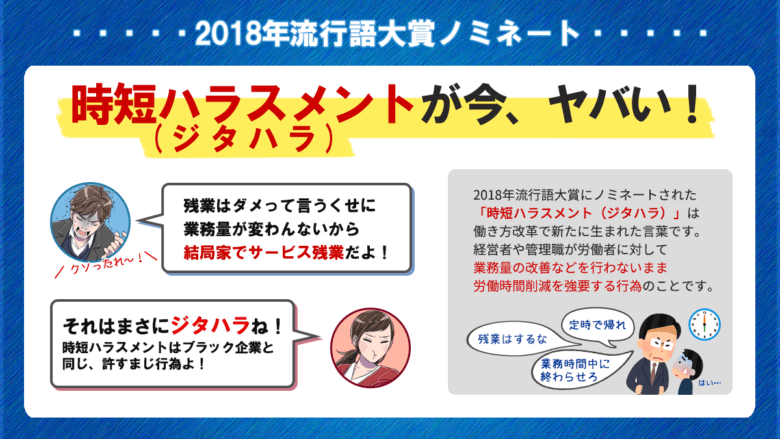

時短ハラスメントの定義と具体的な事例

時短ハラスメントとは、短時間労働者が売上や業績を理由に、不当な圧力や扱いを受けることを指します。例えば、短時間労働者に対して、他の従業員と同じような売上目標を課した場合や、業務時間外での残業を強いる場合などが該当します。このような状況は、労働者の精神的・身体的な健康に影響を与え、就労環境を損なう可能性があります。

退職前の具体的な対策

退職を検討する前に、以下のような具体的な対策を試みてみることをおすすめします。 1. 会社への相談: 人事部門や労働組合に状況を説明し、支援を求めます。 2. 文書化: ハラスメントの具体的な事例や日時、場所を記録し、証拠として残します。 3. 外部機関への相談: 労働基準監督署や労働相談窓口などへの相談も有効です。 4. 法律相談: 必要に応じて、法律事務所に相談し、法的手段を検討します。 5. メンタルヘルスのケア: 心理カウンセラーや医療機関に相談し、精神的サポートを受けます。

退職の手続きと注意点

退職を決断した場合、以下の手続きと注意点を守ることが重要です。 1. 退職意思の伝達: 記録に残すために、書面で退職の意思を会社に伝達します。 2. 退職予告期間: 労働契約書や就業規則に定められた退職予告期間を守ります。 3. 退職金や未払い残業代の確認: 退職時に支払われる退職金や未払い残業代の確認と受け取りを行います。 4. 健康診断: 退職前に健康診断を受け、自身の健康状態を把握します。 5. 引き継ぎ: 重要な業務やプロジェクトの引き継ぎを行い、スムーズな移行を図ります。

退職後の再就職支援

退職後、新しい職場を探す際には、以下の支援を活用することが有効です。 1. ハローワーク: 公的機関であるハローワークでは、求人情報の提供や職業相談を行います。 2. オンラインジョブボード: インターネット上の求人サイトも情報収集に役立ちます。 3. 職業訓練: 新しいスキルを習得するための職業訓練プログラムに参加します。 4. ネットワーキング: 元の同僚や業界の人脈を活用し、新たな就職先を見つける可能性を探ります。 5. 専門家のアドバイス: 専門のキャリアコンサルタントに相談し、再就職のサポートを受けます。

時短ハラスメントの予防と改善のための企業の役割

時短ハラスメントの予防と改善には、企業の取り組みが欠かせません。 1. 明確な就業規則: 労働条件や評価基準を明確にし、透明性を確保します。 2. 公正な評価システム: 短時間労働者も含め、全ての従業員が公正に評価されるシステムを導入します。 3. 教育と研修: マネージャーや従業員に対して、ハラスメント防止の教育と研修を行います。 4. 相談窓口の設置: 労働者が匿名で相談できる窓口を設けることで、早期に問題を解決します。 5. 労働組合との協力: 労働組合と協力し、労働条件の改善に取り組みます。

| 対策 | 内容 |

|---|---|

| 会社への相談 | 人事部門や労働組合に状況を説明し、支援を求めます。 |

| 文書化 | ハラスメントの具体的な事例や日時、場所を記録し、証拠として残します。 |

| 外部機関への相談 | 労働基準監督署や労働相談窓口などへの相談も有効です。 |

| 法律相談 | 必要に応じて、法律事務所に相談し、法的手段を検討します。 |

| メンタルヘルスのケア | 心理カウンセラーや医療機関に相談し、精神的サポートを受けます。 |

時短勤務はハラスメントですか?

時短勤務は、通常の勤務時間よりも短い時間で働くことを指し、働く個人の健康や家庭の事情などに応じて実施される制度です。この制度自体は、法律や会社の規定に基づいて適切に運用される限り、ハラスメントとはみなされません。ただし、時短勤務の申請や実施に関して、上司や同僚からの不当な圧力や差別、いじめを受けた場合、それはハラスメントに該当する可能性があります。

時短勤務の適用条件と手続き

時短勤務の適用には、通常、以下の条件と手続きが伴います。

- 申請の理由:申請者は、家庭の事情、健康上の理由、介護など、具体的な理由を明示する必要があります。

- 申請の方法:申請者は、人事部門や直属の上司に書面で申請を行い、必要な書類を提出する必要があります。

- 承認の審査:申請は、会社の規定や法律に基づいて審査され、適切であれば承認されます。

時短勤務とハラスメントの線引き

時短勤務とハラスメントの線引きは、以下の点に注意することで明確にできます。

- 対応の適正性:上司や同僚が申請者に対して、申請の理由や内容を尊重し、適切に対応することが重要です。

- 職場環境の維持:時短勤務者が職場で不当に扱われたり、排除されたりしないよう、公正な職場環境を維持することが必要です。

- サポートの提供:時短勤務者が円滑に仕事を行えるよう、必要なサポートや調整を行うことが求められます。

時短勤務の実際の事例

時短勤務が適切に運用され、ハラスメントがない状況の事例は、以下のようなものです。

- 家庭と仕事の両立:育児中の社員が時短勤務を利用し、子供の学校行事に参加しながら仕事を続けられた。

- 健康管理:慢性疾患を持つ社員が時短勤務を利用し、定期的な医療チェックを受ける時間を確保できた。

- 職場の理解と協力:時短勤務者が仕事の引き継ぎやチームとの連携に困らないよう、上司や同僚が積極的にサポートした。

ヤメハラは違法ですか?

日本では、ヤメハラ(やめてハラスメント)は法律上違法とされています。2019年6月に改正された労働施策総合推進法により、ヤメハラは職場におけるハラスメントの一つとして明確に規定されました。この法律では、雇用者は労働者からの悩みの相談に応じ、相談体制を整備するなどの措置を講じることが義務付けられています。ヤメハラは、上司や先輩が部下や後輩に対して、退職を促す目的で不当な言動を繰り返すことによって、精神的な苦痛を与えることを指します。このような行為は、労働者の心身の健康や労働環境に悪影響を及ぼすため、違法であるとされています。

ヤメハラの具体的な禁止事項

ヤメハラについて具体的に禁止されている事項には以下のようなものがあります:

- 退職を促す意図を持つ言動:「辞めろ」「早く辞めろ」といった直接的な言葉だけでなく、間接的な言動も該当します。

- 過度の評価の低減や業務の排除:意図的に評価を下げたり、重要な業務から外したりする行為。

- 社会的な孤立化:職場での孤立を誘発するような行為や、情報からの遮断など。

ヤメハラの法律的な背景

ヤメハラが違法とされた法律的な背景には以下のような要素があります:

- 労働者の権利保護:労働者の尊厳と人権を守り、安全で健康的な労働環境を提供するため。

- 企業の社会的責任:企業は労働者の心身の健康を保護し、職場でのハラスメントを防止する SOCIAL RESPONSIBILITY を果たすことが求められています。

- 労働施策総合推進法:この法律は、労働者からの相談に対応し、職場でのハラスメントを予防・解決するための取り組みを企業に義務付けています。

ヤメハラの被害者への対応方法

ヤメハラの被害者に対しては、以下のような対応が推奨されます:

- 被害の記録:日時、場所、発言内容、目撃者など具体的な情報を記録し、証拠を残す。

- 相談窓口の利用:会社の相談窓口や労働相談センターに相談し、専門家のアドバイスを受ける。

- 労働基準監督署への通報:被害が深刻な場合は、労働基準監督署に通報し、行政からの支援を受ける。

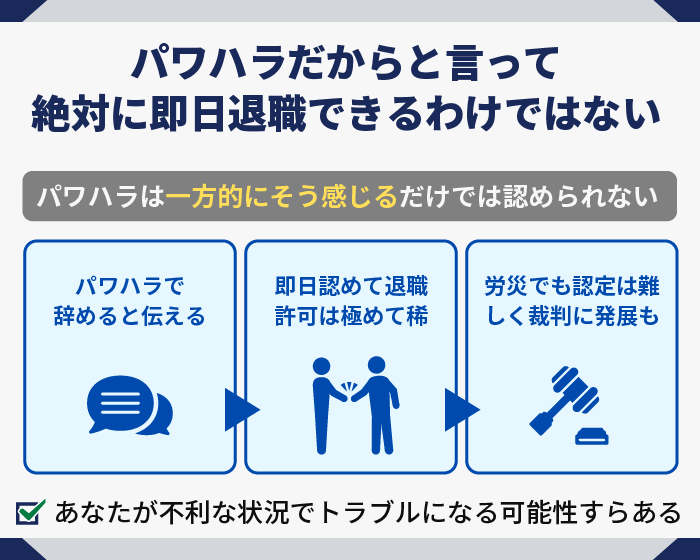

ハラスメントで即日退職できますか?

はい、ハラスメントは即日退職の理由となり得ます。以下に詳細な説明を記載します。

ハラスメントと労働者の権利

ハラスメントを受けている場合、労働者は即日退職を検討することができます。労働基準法によると、労働者を虐待、脅迫、または不当な扱いから保護することが雇用主の責任とされています。これらの行為は、安全で健康的な職場環境を損なうものであり、その結果、労働者は即日退職を正当化する理由を得ることができます。

- ハラスメントは労働環境を著しく悪化させる要因であり、労働者が安全を確保できない状況を生じさせます。

- 労働基準法では、雇用主が労働者の安全と健康を守る義務を定めており、この義務が果たされない場合、労働者は退職を申し出ることができます。

- ハラスメントが繰り返され、労働者が心身の健康に深刻な影響を受ける場合、即日退職は正当な選択となる可能性があります。

即日退職の手続きと注意点

即日退職を検討する際は、以下の手順と注意点を確認することが重要です。まず、ハラスメントの具体的な事例を記録し、それを証明できる証拠を収集することが推奨されます。次に、退職の意図を人事部門や社長に正式に伝える必要があります。また、退職に伴う法的支援を検討することも有効です。

- ハラスメントの事例を詳細に記録し、可能であれば証拠として保存することが重要です。

- 人事部門や管理職に退職の理由を明確に説明し、書面で提出することが望ましいです。

- 労働組合や専門家のアドバイスを得ることで、より確実な手続きを進めることができます。

ハラスメント後の法的保護

ハラスメントを受けた後も、労働者は法的な保護を受けることができます。具体的には、労働基準監督署に通報したり、訴訟を起こしたりするオプションがあります。これらの手段は、ハラスメントの被害者に対する補償や、再発防止の措置を求めるために使用できます。

- 労働基準監督署に通報することで、不適切な行為の是正を求めることができます。

- 訴訟を起こすことで、精神的苦痛や賃金の未払いなどに対する補償を求めることができます。

- 労働相談センターなどでの相談により、適切なアドバイスを得ることができます。

時短ハラスメントの具体例は?

時短ハラスメントは、パートタイムや有期契約の労働者が、正社員と同等の労働条件を求めることで、不当な扱いを受けたり、精神的な圧力をかけられたりすることを指します。具体例としては、以下のようなケースが考えられます。

1. 労働時間の不当な調整:短時間労働者に対して、必要以上に勤務時間を減らしたり、休日出勤を強制することがあります。これは、労働者の生産性や業績に関係なく、単に正社員との差別化を図るための行為です。

2. 職務の不当な制限:短時間労働者に対して、重要な職務や責任ある業務を任せないことで、キャリアアップやスキルの向上の機会を奪います。これは、正社員との間で不公平な差別を生む原因となります。

3. 経済的な圧力:給与の不当な下げ幅や賞与の不支給などを通じて、短時間労働者に精神的・経済的な圧力をかけることがあります。これにより、職場環境が不安定になり、労働者が退職を余儀なくされることもあります。

時短ハラスメントの背景

時短ハラスメントの背景には、労働市場の構造的な問題があります。労働市場において、正社員と非正規社員との間の格差が広がっているのが現状です。以下に、その具体的な背景を説明します。

1. 雇用形態の多様化:正社員だけでなく、パートタイムや有期契約の労働者が増えています。この多様化によって、企業は労働コストの削減を図っているのが実情です。

2. 法律や制度の不備:労働法制が、正社員と非正規社員との間の待遇の違いを十分に是正していない点があります。これにより、非正規社員に対する不当な扱いが生じやすくなっています。

3. 企業文化の問題:職場における正社員優遇の意識が根強く残っており、非正規社員が十分に尊重されない状況が見られます。これは、時短ハラスメントの温床となっています。

時短ハラスメントの影響

時短ハラスメントは、労働者だけでなく、企業や社会全体にも悪影響を及ぼします。以下に、その具体的な影響を説明します。

1. 労働者の心理健康の悪化:時短ハラスメントを受けた労働者は、ストレスや不安により、心理健康が悪化することがあります。これにより、労働生産性が低下し、離職率が上昇する可能性があります。

2. 企業のイメージ低下:時短ハラスメントが広く知られるようになると、企業のイメージが損なわれ、採用活動にも悪影響を及ぼします。また、顧客からの信頼も失われ、ビジネスに打撃を与えることがあります。

3. 社会的な問題の深刻化:正社員と非正規社員の間に格差が広がると、社会全体の不公平感が増幅されます。これにより、社会的な問題が深刻化し、全体の生産性に悪影響を及ぼす可能性があります。

時短ハラスメントの対策

時短ハラスメントを防ぐためには、企業や政府、労働者自身が取り組むべき対策がいくつかあります。以下に、具体的な対策を説明します。

1. 法制の充実:労働法制の充実が必要です。正社員と非正規社員の待遇の格差を是正する法律を制定し、その遵守を徹底することが求められます。

2. 企業の意識改革:企業文化の改革が必要です。正社員と非正規社員が互いに尊重し合う職場環境を整えるためには、経営者や管理職の意識改革が不可欠です。

3. 労働者の自己啓発:労働者自身が、自分の権利を理解し、適切に対応することが重要です。労働法や会社の規定を学ぶことで、時短ハラスメントを未然に防ぐことができます。

よくある質問

時短ハラスメントとは什么样的なものですか?

時短ハラスメントとは、労働者に対して労働時間を短縮する圧力を加える、または短時間労働を選択した労働者に対して不当な扱いをする行為を指します。これは、労働者に対して過度な要求をしたり、短時間労働を選択したことで孤立させたり、排除したりするような行動を含みます。このような行為は、労働者の心身の健康や職場環境に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

時短ハラスメントに遭遇した場合、会社にどう対応すべきですか?

時短ハラスメントに遭遇した場合は、まず、会社の人事部門や労働組合に相談することが重要です。具体的には、ハラスメントの事実を詳細に記録し、日時や場所、状況、証拠となる資料があれば提出することが有効です。また、ハラスメントを受けることが持续的に続く場合や、会社の対応が不十分であると感じた場合は、労働基準監督署に相談することも検討すべきです。

時短ハラスメントによる退職は合理的な選択肢ですか?

時短ハラスメントにより精神的に追い詰められ、退職を考えている場合、退職は最後の手段として考えることができます。ただし、退職前に十分な検討が必要です。例えば、新しい職場が見つかるかどうか、退職後の生活費や保険の問題など、様々な点を考慮するべきです。また、退職する前に、労働問題に詳しい専門家や弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることも大切です。

時短ハラスメントを防止するためにはどのような対策が必要ですか?

時短ハラスメントを防止するためには、会社が明確なポリシーやルールを制定し、全ての従業員に対して周知することが重要です。具体的には、時短勤務の選択を支援する制度を整備し、時短勤務者に対する差別や不当な扱いを禁止する規則を設けることが有効です。また、定期的な研修や教育を通じて、職場全体で時短勤務の理解を深め、互いに尊重し合う文化を醸成することが重要です。