【円満退社を目指す】家庭の事情で退職する場合の伝え方

家庭の事情により退職したいと考えている方にとって、円満な退社は重要な目標です。この状況では、上司や同僚との良好な関係を維持しながら、自分の立場を適切に伝えることが求められます。本記事では、家庭の事情を理由に退職を伝える際の効果的な方法や、注意すべきポイントを解説します。また、退職の申し出から最後の出社日までのマナーについても紹介し、スムーズな転換期を過ごすためのアドバイスを提供します。

【円満退社を目指す】家庭の事情で退職する場合の伝え方

家庭の事情により退職する際には、円満に退職するために配慮が必要です。以下のポイントを押さえて、上司や同僚に伝える方法を詳しく解説します。

退職の意思をComparerに伝えるタイミング

退職の意思をComparerに伝えるタイミングは非常に重要です。一般的には、退職予定日の1ヶ月前に伝えるのが適切です。ただし、会社の就業規則によって異なる場合もあるため、社内規定を確認することをおすすめします。突然の退職は上司や同僚にプレッシャーや混乱をもたらす可能性があるため、早めの対応が大切です。

退職理由の説明

退職の理由については、誠実に説明することが大切です。家庭の事情は具体的に伝え、どのような状況に置かれているのかを明確にすることが重要です。例えば、「家族の転勤」や「親の介護」などの具体的な理由を挙げながら、理解と協力を求めるようにしましょう。

退職の申し出の方法

退職の申し出は、口頭と文書の両方で行うことが良いでしょう。まずは直接上司に話し、その後で正式な退職届を提出します。口頭の際には、簡潔に理由と退職予定日を伝え、理解を求める姿勢を示します。文書では、より詳細に理由や感謝の言葉を記載します。

Transitional Periodにおける役割

退職までの一時的な期間であるTransitional Periodでは、後任者への引き継ぎや未完の業務の整理に努めることが重要です。可能な限りスムーズに業務を引き継げるよう、必要な資料の整理や業務フローの文書化を行うことで、同僚や上司への負担を軽減します。

感謝の言葉と別れの挨拶

円満に退職するためには、感謝の言葉と別れの挨拶を忘れないことが大切です。上司や同僚それぞれに感謝の気持ちを伝え、一緒に働きられたことに感謝の言葉を述べましょう。また、同僚への別れの挨拶は、直接会って行うことが理想的ですが、メールやSNSなどで伝えることもできます。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 退職の意思をComparerに伝えるタイミング | 退職予定日の1ヶ月前に伝える。社内規定を確認する。 |

| 退職理由の説明 | 誠実に具体的な理由を伝える。理解と協力を求める。 |

| 退職の申し出の方法 | 口頭と文書の両方で行う。退職届を正式に提出。 |

| Transitional Periodにおける役割 | 後任者への引き継ぎや業務の整理に努める。スムーズな引き継ぎを心がける。 |

| 感謝の言葉と別れの挨拶 | 感謝の言葉を直接伝える。同僚への別れの挨拶も忘れない。 |

家庭の事情で退職するときの例文は?

家族の事情で退職する場合の例文は、以下のように表現できます。

「この度、家族の事情により、会社を退職することとなりました。これまでご指導・ご鞭撻を賜りましたこと、心より御礼申し上げます。皆様には大変ご迷惑をおかけすることとなりますが、何卒ご理解いただけますと幸いです。」

家族の事情の詳細な説明

家族の事情で退職するとき、具体的な事情を適切な範囲で説明することが重要です。例えば、家族の健康問題、高齢者の介護、異動に伴う転居などがあります。

- 健康問題:家族の重大な病気や長期的な治療が必要な場合

- 高齢者の介護:親や親戚の介護が必要で、専門的なケアが求められる場合

- 異動に伴う転居:家族の都合により、他の都市や地域への転居を余儀なくされる場合

退職の申し出の方法

退職の申し出は、上司や人事部門に対して、丁寧かつ誠意を持って行う必要があります。自己の意志と家族の事情を明確に伝え、理解を求めます。

- 上司への報告:直接上司に話をし、事情を説明する

- 人事部門への連絡:正式な手続きを進めるために、人事部門にも報告する

- 書面での提出:退職願を提出し、具体的な退職日を明記する

同僚への伝達と感謝の言葉

同僚への伝達は、適切なタイミングで行い、感謝の言葉を述べることが大切です。長年の協力や、思い出深い経験を共有し、将来の成功を願います。

- 個別に伝える:重要な同僚や上司には個別に直接伝え、感謝の言葉を述べる

- 全員へのメール:全員へのメールで伝え、感謝の言葉と最後の挨拶を送る

- まとめの会:可能であれば、まとめの会を開いて思い出を振り返り、感謝の意を示す

家庭の事情で辞めたいのですが、理由として伝えてもいいですか?

家庭の事情で仕事を辞めたい場合、その理由を伝えることは適切です。会社や職場の理解を得るために、具体的な事情を説明することが重要です。ただし、個人的な詳細を公開する必要はありません。必要な範囲で、職場が理解できる理由を伝えましょう。

なぜ家族の事情を理由として伝えることが適切か

家族の事情を理由に伝えることで、職場や上司はあなたの状況を理解しやすくなります。例えば、親戚の介護や子育ての問題など、具体的な事情を伝えれば、会社はあなたの状況を尊重し、適切な対応を検討できます。具体的には以下の点が考えられます:

- 職場が理解しやすい説明ができる

- 必要な支援や配慮を得られる可能性がある

- 今後の関係性を良好に保つことができる

具体的な家族の事情の例

具体的な家族の事情を挙げると、以下のような理由があります。これらの事例を参考に、自分の状況に合わせて説明しましょう。

- 親戚の介護が必要になった

- 子どもが生まれたことで両立が困難になった

- 家族の転居や移転により通勤が困難になった

家族の事情を伝える際の注意点

家族の事情を伝える際には、以下のような点に注意しましょう。適切なタイミングと方法を選んで、効果的に理由を伝えましょう。

- 事前に準備し、具体的な事情を整理する

- 上司や人事部門と個別に面談する時間を設定する

- 必要に応じて医療や法律の専門家のアドバイスを求めることも検討する

円満退職するための退職理由の例は?

円満退職をするためには、退職理由の伝え方が非常に重要です。以下に、円満に退職するための退職理由の例とその具体的な表現を挙げます。

1. 能力や経験の活かし方が見つからない

- 「私にとって、現在の業務では自己成長の機会が限られていると感じています。より挑戦的な環境で自分を高めたいと考えています。」

2. 新しいキャリアへのチャレンジ

- 「別の分野で新しいキャリアを築きたいと考えています。現在の経験を活かしつつ、新しいスキルを学んでいきたいと思います。」

3. 生活環境の変化

- 「家族の都合により、転居を余儀なくされました。新しい地域で新たな機会を探したいと考えています。」

4. ビジネスの方向性とのミスマッチ

- 「会社の方向性と自分のキャリアプランが一致していないと感じています。より自分のビジョンに合致した環境を求めています。」

自己成長のための退職理由

自己成長のための退職理由は、自分がより高い目標を達成するために新しい環境を求めるというポジティブな印象を与えます。

- 具体的な例

- 「現在の職務では、私自身の成長に必要な挑戦が足りないと感じています。新たな環境で自己開発の機会を求めております。」

- 「より専門的なスキルを身につけ、キャリアを向上させたいと考えています。そのためには、新しい職場での経験が必要です。」

- 「新たなプロジェクトやチームに参加することで、より幅広い視野を持つことができると考えています。」

生活環境の変化による退職理由

生活環境の変化による退職理由は、個人的な事情を尊重してもらうために適しています。具体的な事情を説明することで、理解を得やすいです。

- 具体的な例

- 「家族の健康状態が変化し、より良い生活環境を求めて別の地域へ移住する必要があります。」

- 「配偶者の転勤により、家族で新しい土地で生活することになります。そのため、現在の職務を続けることができません。」

- 「親の介護が必要となり、地元に帰る必要があります。そのため、現在の職を辞めることを決断しました。」

キャリアの方向性と会社の方向性のミスマッチ

キャリアの方向性と会社の方向性が合わないために退職する理由は、自分のキャリアビジョンを明確に示すことで理解を得やすいです。

- 具体的な例

- 「会社の未来の方向性と私のキャリアビジョンが一致していないと感じています。より自分の目標に合致した環境を求めております。」

- 「会社が目指すビジネスモデルと私が目指す方向が異なると感じています。そのため、自分の強みを活かせる新たな職場を探すことにしました。」

- 「会社の成長戦略と自分のキャリア計画が合致しないと感じています。より自分の専門性を発揮できる場所を探しています。」

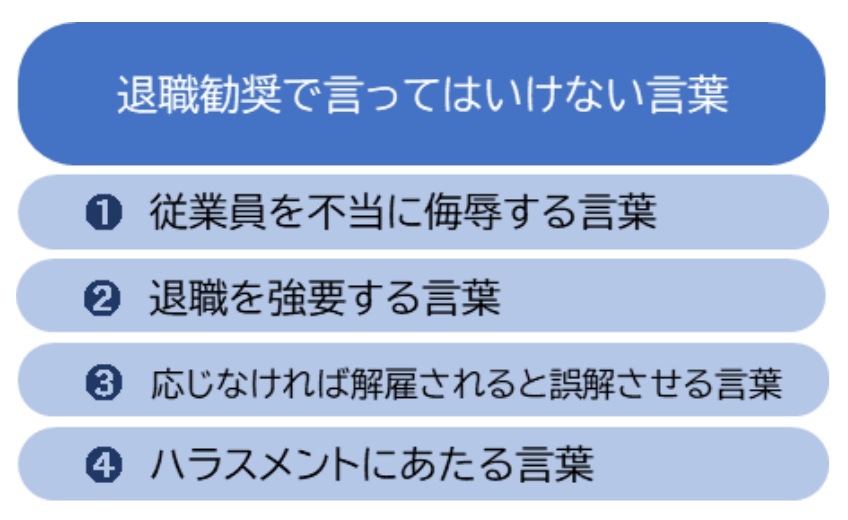

退職するときに言ってはいけないことは?

退職するときには、Insensitiveや不適切な発言は避けなければなりません。特に、同僚や上司に対する不平や文句、会社の内部事情の暴露、または新しい仕事の詳細を無闇に話してしまうことは避けましょう。退職の理由を明確に説明する際には、攻撃的ではなく、シンプルで丁寧な表現を使用することを心掛けましょう。

退職の理由を詳しく説明しすぎない

退職の理由を詳しく説明しすぎると、 misunderstandings や不快な気分を引き起こす可能性があります。退職の面談では、退職の理由を簡潔に述べ、必要以上に詳細に説明しないことが重要です。また、新しい仕事や転職先について具体的な情報を伝えるのは避けて、一般的な表現にとどめるのが賢明です。

- 退職の理由を簡潔に説明する

- 新しい仕事の詳細は控えめに伝える

- 具体的な情報の共有は最小限にする

会社の秘密や機密情報を漏らさない

退職する際に、会社の秘密や機密情報を漏らさないことは非常に重要です。同僚や上司にそれらを話してしまうと、信頼を失うだけでなく、法的な問題に巻き込まれるリスクも高まります。退職後も、これらの情報を守り続けることがプロフェッショナルな姿勢と言えます。

- 会社の秘密を漏らさない

- 機密情報を外部に話さない

- 退職後も情報管理に注意する

同僚や上司に対して不必要な批判をしない

退職の面談や退職-party などで、同僚や上司に対して不必要な批判をすることは避けるべきです。不満や文句を述べると、最後の印象を悪くし、今後の関係性に悪影響を及ぼす恐れがあります。代わりに、感謝の言葉やポジティブなコメントを伝えることで、お互いの関係を良好に保つことができます。

- 不必要な批判を避け、感謝の言葉を伝える

- 最後の印象を良く保つ

- 今後の良好な関係を維持する

よくある質問

家庭の事情で退職する場合、どのように上司に伝えればよいですか?

家庭の事情で退職する場合は、上司に伝える際には丁寧かつ誠実な態度で対応することが重要です。まずは個別面談を求め、プライベートな場所で話すことをおすすめします。具体的な事情を簡潔に説明し、理解と配慮を求めることも忘れないでください。また、退職までの期間や引き継ぎについての具体的な計画を提示し、業務に支障が出ないよう努めることを伝えましょう。

家庭の事情で退職する場合は、どのタイミングで会社に伝えるべきですか?

家庭の事情で退職する場合は、できるだけ早期に会社に伝えることが望ましいです。一般的には、退職予定日の一ヶ月前には上司に伝えるようにしましょう。これは、業務の引き継ぎや後任の調整を行う時間が必要なためです。また、会社の方針によっては退職意向書の提出が必要な場合もあるため、人事部門に確認することも忘れずに。

家庭の事情で退職する際、同僚にはどのように伝えるべきですか?

家庭の事情で退職する際、同僚には丁寧かつ配慮を持って伝えることが重要です。まずは信頼できる同僚から少しずつ情報を広げていくと良いでしょう。具体的な事情や退職日、引き継ぎについての情報を共有し、必要であれば感謝の言葉も添えると良いでしょう。また、同僚の気持ちを理解し、質問に対して誠実に答えることも大切です。

円満退社を目指す場合、退職後の連絡先の提供は必要ですか?

円満退社を目指す場合、退職後の連絡先の提供は有益です。これは、会社や同僚との良好な関係を維持する一方で、必要に応じて業務上の相談や協力を行うことができることを示します。連絡先の提供は、メールアドレスや電話番号を記載した名刺やメモなどを用いて行うと良いでしょう。ただし、個人情報の保護に十分注意し、提供する範囲を適切に制限することも重要です。