パワハラで退職…後悔しない?|退職後の注意点

パワハラによって退職を決断した方々にとって、その後の人生は新たなチャレンジの連続です。後悔しないために、退職後のステップを慎重に計画することが大切です。この記事では、パワハラによる退職後の心のケアや経済的な準備、次のキャリアへの道筋などを詳しく解説し、読者の皆さまが自信を持って前を向いて進むことができるよう、具体的なアドバイスとサポートを提供します。

パワハラで退職した後、後悔しないために

パワハラに耐えかねて退職を決意したとしても、その決断を後悔しないためには、退職後のさまざまな注意点を理解することが重要です。本記事では、パワハラによる退職後に後悔しないためのポイントを詳しく解説します。

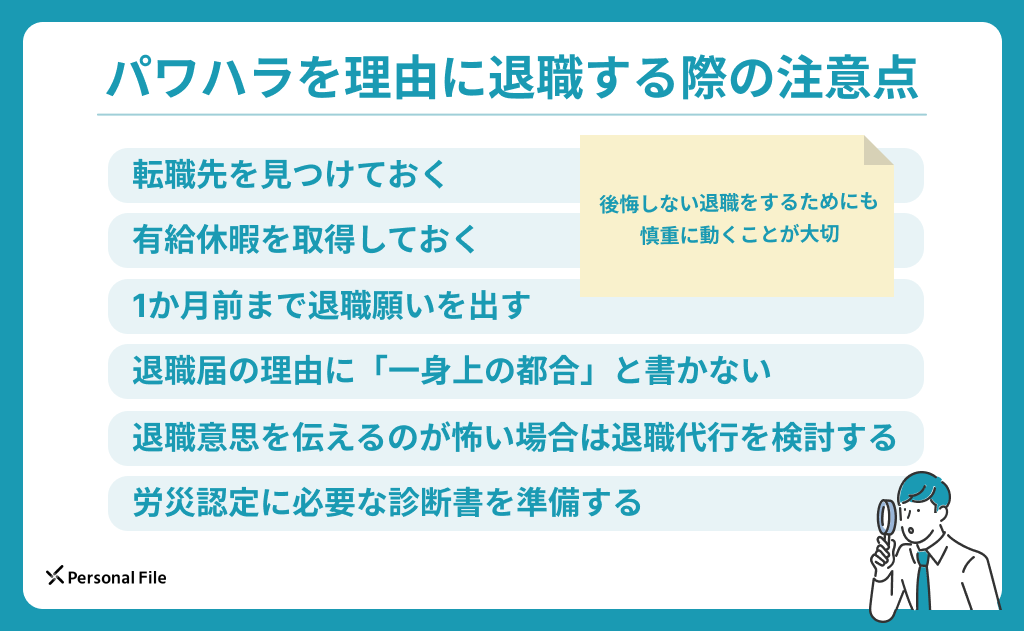

退職前に準備するべきこと

退職を決意する前に、以下の点をしっかりと準備しておきましょう。 1. 理由の明確化: 退職理由を明確にし、必要に応じて証拠を集めておくことが大切です。会社との交渉や法的措置の際、具体的な理由が役立ちます。 2. 次に進むための計画: 退職後のキャリアや生活の計画を立てておきましょう。新しい仕事の見つけ方や、生活費の確保など、具体的なストラテジーを準備します。 3. 精神的な準備: 退職は大きな決断であるため、心理的なサポートが必要です。友人や家族、専門家に相談し、精神的なバックアップを得ましょう。 4. 就労規則の確認: 会社の就労規則や退職に関する規定を確認し、自分の権利を理解しましょう。 5. 退職届の準備: 正式的な退職手続きのために、退職届の準備を進めておきます。

退職後の心のケア

退職後は、心身の健康管理が重要です。 1. リラクゼーション: 退職後は、初めての自由な時間に戸惑うことがあるかもしれませんが、自分を労わり、リラクゼーションの時間を設けることが大切です。 2. 新しい趣味や活動: 退職を機に新しい趣味や活動を始めるのも良い方法です。これにより、新たなモチベーションを得ることができます。 3. 社会的なつながり: 友人や同僚とのコミュニケーションを維持し、社会的なつながりを保ちましょう。 4. カウンセリング: 必要に応じて、専門のカウンセリングを受け、心のサポートを得ることも検討しましょう。 5. 自学自習: 退職後にスキルアップや新たな知識を学ぶ機会を利用して、キャリアの再構築を進めましょう。

経済的な準備と管理

経済的な準備と管理は、退職後の生活を安定させるために不可欠です。 1. 貯金の確認: 退職前に貯金の状況を確認し、生活費の見込みを立てましょう。 2. 退職金の活用: 退職金の使い道を検討し、必要な生活費や再就職のための費用に充てましょう。 3. 保険の見直し: 保険の見直しを行い、必要な保障が得られるよう調整しましょう。 4. 税金の対策: 退職後の税金の対策を立て、納税の準備を進めておきましょう。 5. 新しい収入源の探索: 退職後も収入が必要な場合は、新しい収入源を探索し、具体的なプラントにしておきましょう。

再就職の準備

再就職に向けて、以下の準備を進めると良いでしょう。 1. 履歴書の更新: 履歴書を最新の状態に更新し、退職理由やキャリアの強みを明確に記載しましょう。 2. 面接の準備: 面接の準備を行い、退職理由や新しい職場での意気込みをうまく伝えられるようにしましょう。 3. ネットワークの活用: 既存のネットワークを活用し、新たな機会を探しましょう。 4. スキルアップ: 再就職に向け、必要なスキルを磨き、自己紹介の準備を進めましょう。 5. 求人サイトの活用: 求人サイトを活用し、最適な求人情報を収集しましょう。

法的なサポート

パワハラによる退職に関連する法的なサポートを理解しておくことが重要です。 1. 労働基準監督署への相談: 労働基準監督署に相談し、自分の権利を守るためのアドバイ斯を受けることができます。 2. 労働組合の利用: 労働組合に加入している場合は、そのサポートを利用しましょう。 3. 法律事務所の相談: 必要に応じて、専門の法律事務所に相談し、法的なアドバイスを得ることが可能です。 4. 労働審判の利用: 労働審判を利用し、労使間の紛争を解決することもできます。 5. 労働者健康福祉機構の利用: 労働者健康福祉機構を利用し、心理的なサポートや再就職支援を受けることができます。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 理由の明確化 | 退職理由を明確にし、必要に応じて証拠を集める |

| 次に進むための計画 | 退職後のキャリアや生活の計画を立てる |

| 精神的な準備 | 友人や家族、専門家に相談し、心理的なサポートを得る |

| 就労規則の確認 | 会社の就労規則や退職に関する規定を確認する |

| 退職届の準備 | 正式的な退職手続きのために、退職届の準備を進める |

パワハラで退職したら退職理由を聞かれたらどう答えればいいですか?

パワハラで退職した場合、退職理由を聞かれた際には、直接的になりすぎず、自分の感情を抑えながら、 фактを説明することが重要です。具体的には、職場での不適切な言動や行動が自分に与えた影響と、それによって業務遂行や心身の健康に支障が生じたことを要約して伝えます。ただし、具体的な個人名や詳細なエピソードに触れず、一般的な表現に留めると良いでしょう。また、今後のキャリアやスキル向上に向けたコミットメントを示すことで、前向きな印象を与えることができます。

パワハラの定義と具体的な例

パワハラは、職場での権力関係を背景に、個々の労働者に対する不適切な言動によって、その労働者の職業生活を妨害するものとして定義されます。具体的な例としては、以下のものが挙げられます。

- 繰り返しような辱めるような発言:職場でのパフォーマンスにかかわらず、個人を詈倒するような発言を続ける。

- 業務とは関係のない過度な要求:個人的な要求や無理な業務命令を繰り返す。

- 排除や孤立:特定の従業員をグループから排除したり、コミュニケーションを避ける。

退職理由の伝え方のポイント

退職理由を伝える際には、以下のようなポイントに注意することが重要です。

- 事実に基づいた説明:具体的なエピソードに触れず、一般的な言葉で職場環境や一部の不適切な行為を説明する。

- 感情的にならない:自分の気持ちを抑え、客観的に伝え、個人的な恨みを表現しない。

- 前向きな姿勢:新しい機会や自分のキャリア発展に向けた意欲を示すことで、前向きな印象を与える。

法的支援と相談窓口の活用

パワハラによって退職を検討している場合、法的支援や相談窓口の活用を検討することも重要です。

- 労働基準監督署:職場でのハラスメントに関する相談を受け付け、必要な指導や助言を行います。

- 労働者健康支援センター:職場のメンタルヘルスに関する相談やアドバイスを提供します。

- 弁護士や法律事務所:専門的な法律相談を受け、必要な法的措置を講じることができます。

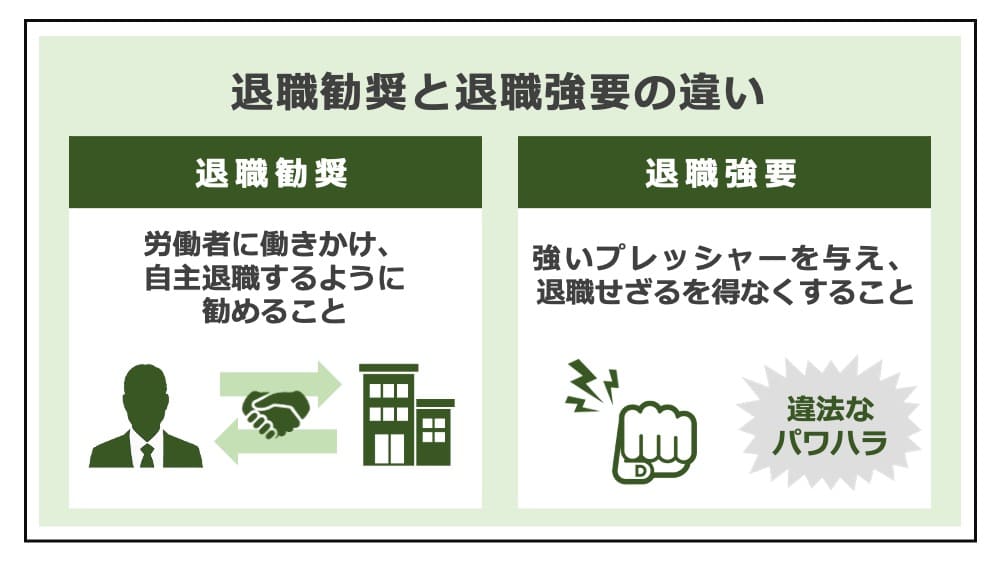

追い込み退職の特徴は?

追い込み退職は、会社が特定の従業員を自発的に退職させるために、さまざまな圧力をかけるといった不当な手段で行われる退職のことです。主な特徴としては、会社側からの不当な圧力、経営状況の悪化を口実とする不当解雇、職場環境の悪化、能力や業績評価の不当な低下などがあります。これらの圧力は、従業員が自ら退職を選択するように誘導するために用いられます。

1. 不当な圧力の形態

不当な圧力は多様な形で行われ、具体的には以下のような方法が含まれます:

- 過度の業務量:従業員に無理な業務量を課し、疲労やストレスを引き起こす。

- 無視や Predator Management:上司や同僚から意図的に無視され、孤立させられる。

- 無理な転勤や異動要求:従業員の生活環境を大きく変えるような無理な転勤や異動を要求する。

2. 経営状況の悪化を口実とする不当解雇

会社が経営状況の悪化を理由に、実際には必要のない人員削減を行います。これには以下のような具体的な状況が含まれます:

- 虚偽の経営状況の報告:実際の経営状況よりも悪い状況を報告して、従業員を不安にさせる。

- 不透明な人員削減計画:具体的な基準や理由を明かさずに、無作為に人員削減を行う。

- 不当な配置転換:必要のない部署への無理な配置転換を要求し、従業員の能力を活かせない環境に置いて退職を誘導する。

3. 能力や業績評価の不当な低下

従業員の能力や業績評価を不当に低下させ、退職を促進するための手段として用いられます。具体的な例としては以下のような状況があります:

- 評価基準の変更:従業員の評価基準を一方的に変更し、より厳しい基準を適用する。

- 無視や排除:評価会議などで意図的に従業員を無視し、評価の機会を奪う。

- 不公正なフィードバック:従業員の業績に対して、客観的でない、あるいは不公正なフィードバックを提供する。

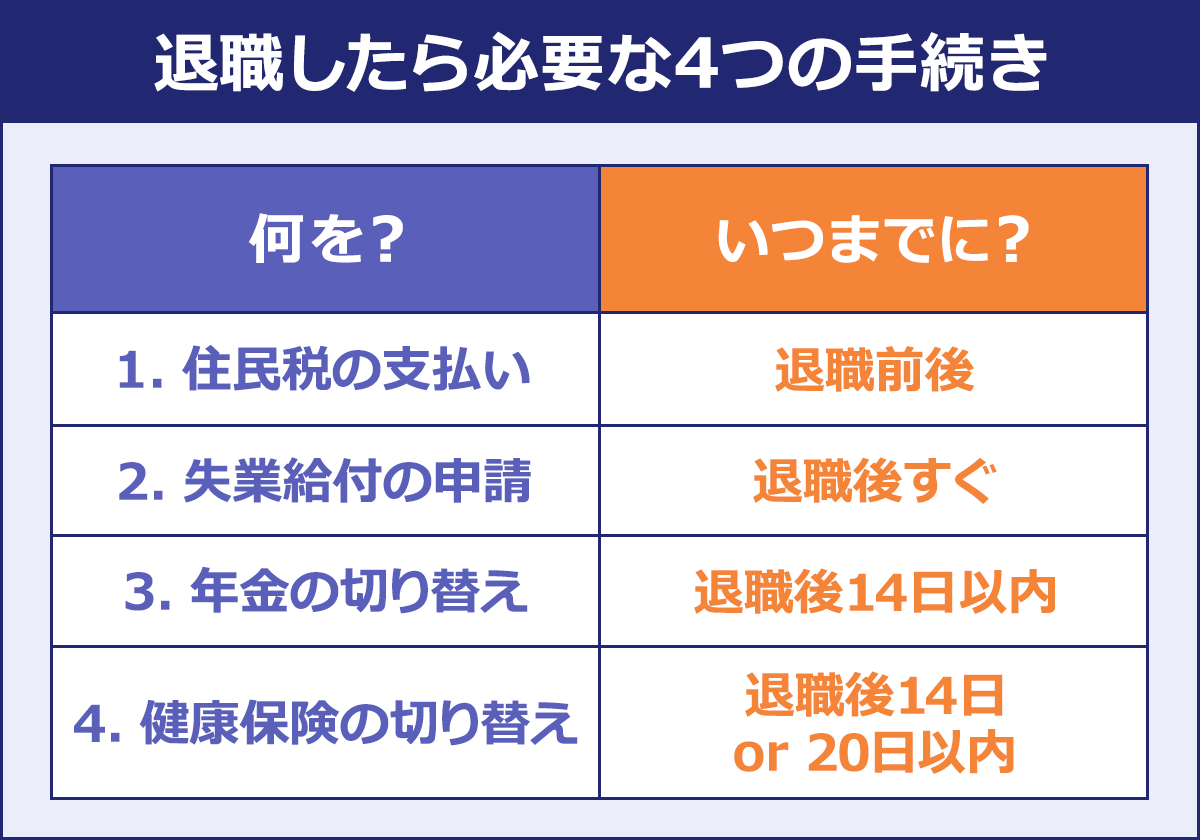

退職後に注意することは何ですか?

退職後に注意することには、いくつかの重要なポイントがあります。最初に、退職の意思を明確に伝えること。退職の意思を雇主に伝える際には、適切なタイミングと方法を考慮し、あらかじめ準備した文面を使用することが望ま欢迎您。次に、引き継ぎや引継ぎのための時間を十分に確保すること。これには、重要なプロジェクトの詳細や、日常的な業務フローなど、同僚や後任者が必要とする情報を詳細に記録しておくことが必要です。最後に、退職後の自身のキャリアプランを明確にすること。転職や独立、さらなる学習など、次のステップへの準備を着実に進めていくことが大切です。

退職の意思を適切に伝える方法

退職の意思を伝える際は、以下の点に注意することが重要です。

- あらかじめ準備した文面を使用する:口頭での伝達ではなく、書面を用いて意思を伝えることで、誤解や不確定な状況を避けられます。

- 適切なタイミングを選ぶ:突然の退職宣告は同僚や雇主に不快な思いをさせる可能性があります。可能であれば、2週間前程度の余裕をもって伝えることが望ましいです。

- 感謝の言葉を忘れない:会社や同僚に感謝の気持ちを伝えることで、円滑な退職手続きが進められます。また、将来の良好な関係を維持するためにも、感謝の言葉は不可欠です。

引き継ぎのための準備と実施

引き継ぎの準備と実施は、円滑な事業運営を確保するために重要です。

- 重要なプロジェクトの詳細を記録する:進行中のプロジェクトや重要なタスクについて、詳細なドキュメントを作成し、後任者に提供します。

- 日常的な業務フローを明記する:日々の業務フローを整理し、必要に応じて手順書を作成します。これは後任者がスムーズに業務を引き継げるよう支援します。

- 関わる人々とのコミュニケーションを図る:引き継ぎに関する情報を関係者全員に共有し、質問や不明点に対応します。これにより、引き継ぎのプロセスが円滑に進みます。

退職後のキャリアプランの明確化

退職後のキャリアプランを明確に持つことは、自身の将来設計に不可欠です。

- 次のステップを具体的に決める:転職先の選定や独立の準備、さらなる学習の計画など、具体的な目標を設定します。

- 必要なスキルや資格を取得する:次のステップに向けて、必要なスキルや資格を取得し、自己成長を図ります。これにより、新しい環境での成功可能性が高まります。

- ネットワークの構築を続ける:現職の同僚や業界関係者との関係を維持し、新たなチャンスを見つけるためのネットワークを構築します。

パワハラで退職した場合は自己都合退職になりますか?

パワハラ(パワーハラスメント)により退職した場合、一般的には自己都合退職として扱われることが多いです。しかし、具体的な状況や企業の規定によって判断が異なることもあります。例えば、パワハラの証拠が明確で、会社がその対応に不十分であれば、労働基準監督署などに相談し、会社に改善勧告を求めることができます。また、個別の労働契約や会社の就業規則によっては、不当な解雇や退職を防止するための特別な規定が設けられている場合もあります。

パワハラによる退職の法的側面

パワハラによる退職の法的側面は複雑です。労働法上、パワハラは労働者の健康や安全を守るための措置として重要な問題となっています。以下に具体的な法的側面を列挙します。

- 労働基準法:労働基準法は労働者の健康や安全を守るために、雇用主に一定の義務を課しています。パワハラは労働環境を悪化させる要因となるため、雇用主はその防止に努力しなければなりません。

- 労働安全衛生法:労働安全衛生法は、労働環境の安全性を確保するために制定されています。パワハラは精神的な安全を侵害するため、雇用主には職場環境の整備と管理が求められます。

- 労働契約法:労働契約法では、労働契約の解除について規定しています。パワハラによって労働契約が継続困難な状況になった場合、労働者は契約を解除できる可能性があります。

会社の対応と退職の手続き

会社の対応と退職の手続きは、パワハラによる退職の扱いに大きな影響を与えます。以下に具体的な点を列挙します。

- 内部通報システム:多くの企業では、パワハラを報告するための内部通報システムを設けています。このシステムを通じて、問題の早期発見と解決が求められます。

- 人事部門の介入:人事部門は、パワハラの報告を受けた場合、調査を行い、必要に応じて対策を講じます。また、被害者に対するサポートや相談窓口の提供も重要です。

- 退職の手続き:パワハラにより退職を決断した場合、会社との交渉が重要です。適切な退職理由の記載や、退職後の支援(健康相談、転職支援など)についても話し合うことが推奨されます。

パワハラ退職後の補償と支援

パワハラによる退職後、労働者は様々な補償や支援を受けることができます。以下に具体的な点を列挙します。

- 失業保険:自己都合退職であっても、一定の要件を満たせば失業保険の給付を受けられます。パワハラが退職の直接的な原因である場合、これを証明することで、失業保険の受給が認められる可能性があります。

- 補償金の請求:パワハラにより精神的または身体的被害を受けた場合、雇用主に対して補償金の請求が可能です。労働基準監督署や弁護士などに相談することで、適切な対応ができます。

- 再就職支援:多くの自治体や公益団体では、再就職支援サービスを提供しています。これらのサービスを利用することで、新しい職場の探しなどがスムーズに進む可能性があります。

よくある質問

パワハラで退職後、後悔する可能性はありますか?

退職を後悔するかどうかは、個々の状況や決定の質によって大きく異なります。パワハラによって心身の健康が損なわれる状況では、退職は必要かつ適切な選択であることが多いです。ただし、退職する前に、他の解決策(例如、人事部門への相談、カウンセリング、法的助言など)を十分に検討することが大切です。また、新しい仕事や生活の見通しを立てることも、退職後の満足度を高めるために重要です。

退職後の雇用保険の手続きはどのように行いますか?

パワハラによって退職した場合でも、雇用保険の受給資格は通常変わりません。ただし、手続きを正確に行うことが重要です。まず、退職日の翌日から14日以内に、会社から「雇用保険被保険者資格喪失届」を受け取り、その後、最寄りのハローワークに提出します。また、退職理由や今後の職業訓練についての相談もハローワークで行うことができます。

パワハラで退職後、再就職の際の面接でどのように説明すればよいですか?

再就職の面接では、パワハラの経験を正直に話すことは大切ですが、ネガティブな印象を与えないように注意が必要です。面接官には、パワハラによって退職したことを事実に基づいて説明し、その経験から得た学びや、今後同じ問題を避けるための対策について話すことが有益です。また、前向きな姿勢と新しい職場で貢献したいという意欲を伝えることも重要です。

パワハラで退職した後、精神的なサポートを得る方法はありますか?

パワハラによって精神的なストレスを受けた場合、専門的なサポートを得ることが大切です。カウンセリングや心理療法を受けることで、心の負担を軽減することができます。また、家族や友人とのコミュニケーションも心の支えとなります。さらに、地域の保健センターやメンタルヘルスサポートセンターや、オンラインのサポートグループを利用するのも хороший です。これらのリソースを通じて、適切な助けを得て回復することが可能になります。