ボーナス前に退職…もったいない?🤔 退職時期の判断基準

ボーナス前に退職するかどうか迷っている方も多いでしょう。企業の多くは年2回、ボーナス支給を行っていますが、このタイミングを見逃すと、大きな機会損失になるとも言えます。しかし、退職時期を判断するには、ボーナスだけでなく、キャリアプランや会社の状況、個人的な事情など、様々な要素を考慮する必要があります。本記事では、退職時期を決める際の重要な判断基準について解説します。

ボーナスを考慮した退職タイミングの分析

ボーナスを考慮した退職タイミングを分析することは、経済的な損失を避けるだけでなく、個人のキャリアプランニングにも重要です。ボーナスは年度の業績や業界の状況によって支払われるため、退職時期の選択は慎重に行う必要があります。以下に、ボーナス前に退職するかどうかを判断する基準を詳しく説明します。

ボーナス支払いのスケジュールを確認

ボーナスの支払いスケジュールを確認することは、退職タイミングを決定する基本的なステップです。多くの企業では、年に2回(6月と12月)または1回(12月)ボーナスが支払われます。会社の人事規定や労働契約書を確認し、具体的な支払い日と条件を理解しましょう。例えば、ボーナスの支払いが12月10日に設定されている場合、11月中に退職するとボーナスを失う可能性があります。

退職後のボーナス支払いの可能性を調査

退職後のボーナス支払いの可能性を調査することで、経済的な損失を最小限に抑えることができます。多くの企業では、退職者が退職日から一定の期間内に社員として在籍していた場合、比例してボーナスが支払われます。例えば、6月のボーナスが12月に支払われる場合、11月まで在籍していた場合、12月のボーナスの一部が支払われるかもしれません。人事部門に問い合わせて具体的な条件を確認しましょう。

個人の財政状況を検討

退職前に個人の財政状況を十分に検討することは重要です。ボーナス以外の収入源がある場合や、退職後の生活費や貯蓄が十分にある場合は、ボーナスを捨てて退職しても問題ないかもしれません。一方、収入が不安定な場合や貯蓄が少ない場合は、ボーナスをもらうために少し待つことが賢明かもしれません。具体的な財政計画を立て、退職後の生活を見据えて判断しましょう。

次の職の見通しを確認

次の職の見通しを確認することも、退職タイミングを決める上で重要な要素です。新しい職が見つかっており、ボーナスを ожидаずに退職しても問題ない場合は、早期退職を検討しても良いでしょう。ただし、新しい職が見つかっていない場合は、ボーナスを受け取ってから退職する方が安心です。具体的な求人情報を調査し、次のキャリアプランを立てましょう。

職場環境やキャリア目標を検討

職場環境やキャリア目標を検討することも、退職タイミングを決める上で重要なポイントです。現在の職場環境が悪化しており、早期退職が必要な場合や、新たなキャリア目標のためにボーナスを捨てて退職するべき場合は、即座に行動を起こすべきです。キャリアアドバイザーに相談して、最適な選択をしましょう。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| ボーナス支払いスケジュール | 会社の人事規定や労働契約書を確認し、具体的な支払い日と条件を理解する。 |

| 退職後のボーナス支払い | 人事部門に問い合わせて、退職後のボーナス支払いの可能性を調査する。 |

| 個人の財政状況 | 収入源や貯蓄を考慮し、具体的な財政計画を立てる。 |

| 次の職の見通し | 求人情報を調査し、次のキャリアプランを立てる。 |

| 職場環境とキャリア目標 | 職場環境やキャリア目標を検討し、最適な選択を立てる。 |

ボーナス前に退職したらボーナスが減額される?

ボーナス前に退職したら、ボーナスが減額される?

ボーナス前に退職した場合、多くの会社ではボーナスの対象期間に満たないため、ボーナスが支給されない、または大幅に減額される可能性が高いです。例えば、ボーナスは通常年中無休で働くことを前提として支給されるため、退職した期間が対象期間に含まれない場合、ボーナスは一部または全額が減額されます。具体的な減額の基準は会社の就業規則や雇用契約によりますので、詳細は人事部門に確認が必要です。

ボーナスの支給条件

ボーナスの支給条件は会社によって異なるため、具体的な内容を確認することが重要です。一般的な支給条件には以下のようなものがあります:

- 勤務期間:対象となる支給期間内にフルタイムで勤務していることが条件となることが多いです。

- 評価期間:ボーナスの評価期間中に退職した場合、評価が不完全となることが多く、支給が見送られる場合があります。

- 特別条件:業績連動型ボーナスの場合、会社の業績や個人の業績目標の達成によって支給額が決まることがあります。

退職時のボーナス支給の例外

退職時のボーナス支給には例外的なケースも存在します。以下にいくつかの例外を挙げます:

- 特別規定:一部の会社では、特定の状況下での退職に対して特別な規定を設けており、ボーナスが全額または一部支給されることがあります。

- 労働組合協定:労働組合との協定によって、退職時でもボーナスの一部支給が保障されることがあります。

- 個別協議:退職者が会社と個別に協議を行い、支給条件を交渉することで、ボーナスの一部が支給される場合があります。

退職前のボーナス交渉のポイント

退職前にボーナスの交渉を行う際の重要なポイントを以下にまとめます:

- 就業規則の確認:まず、会社の就業規則や雇用契約を確認し、ボーナスの支給条件を理解することから始めましょう。

- 労働組合の利用:労働組合が存在する場合、組合を通じて有利な条件を引き出すことができます。

- 書面での確認:交渉の結果は書面で確認することを忘れないようにしましょう。

ボーナス支給前に退職を伝えるとどうなる?

ボーナス支給前に退職を伝えると、通常はボーナスの受取が困難になる可能性があります。会社の退職規定によりますが、一部の企業ではボーナスの支払いを退職予定日よりも前に受けることができない場合があります。一方で、会社の社会的な貢献や個人の業績評価に基づいて、一部のボーナスが支払われる場合もあります。ただし、このような状況では、退職予定日の明示や退職理由の説明が重要となり、企業との良好な関係を維持するためにも、できるだけ早期に退職の意向を伝えることが推奨されます。

ボーナスの支給条件

企業によっては、ボーナスの支給に様々な条件が設定されています。主な条件には以下のようなものがあります。

- 勤続年数: 一定の勤続年数があるか否かにより、ボーナスの支給が左右される場合があります。

- 業績評価: 個人の業績評価が良好であれば、ボーナスの支給がより有利になることが一般的です。

- 退職予定日: 退職予定日がボーナス支給日より前であれば、ボーナスの受取が困難になる可能性があります。

退職伝達のタイミング

退職を伝えるタイミングは、ボーナスの受取に大きな影響を及ぼします。以下の点に注意すると良いでしょう。

- 早期通知: 可能な限り早期に退職の意向を上司や人事部門に伝えることが重要です。

- 正式な手続き: 退職届を提出し、必要な手続きを完了することが必要です。

- 面談の設定: 退職面談を設定し、退職理由や今後の計画を説明することが推奨されます。

退職後の補償や支援

退職した後も、企業によってはさまざまな補償や支援が提供されることがあります。主な補償や支援には以下のようなものがあります。

- 退職金: 一定の勤続年数や業績評価に基づいて、退職金が支払われる場合があります。

- 再就職支援: 企業によっては、再就職支援サービスが提供されることがあります。

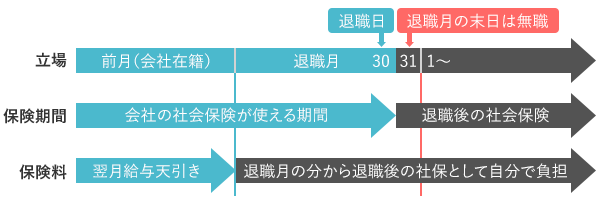

- 健康保険の継続: 一時的に健康保険の加入が継続される場合もあります。

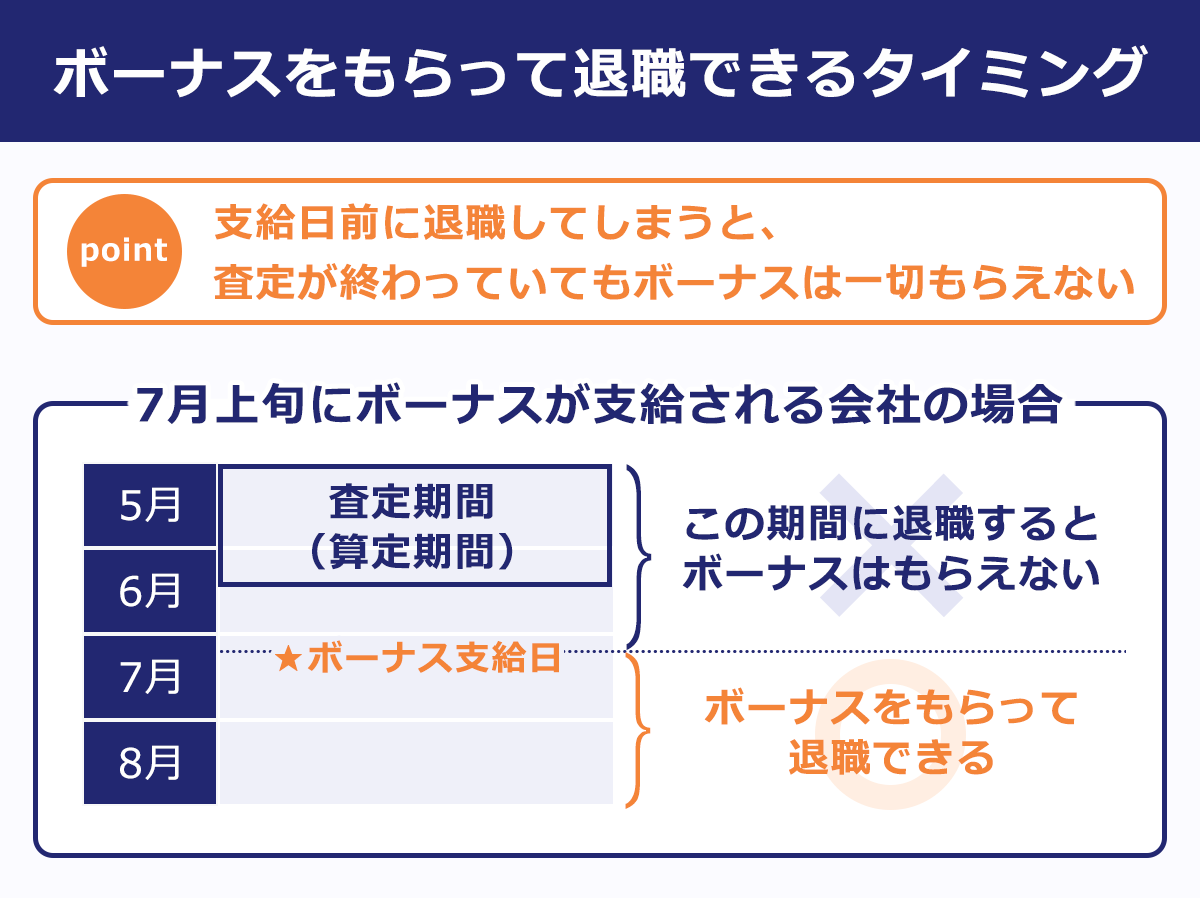

ボーナスもらって退職するタイミングは?

ボーナスをもらって退職するベストなタイミングについて、多くの要因が考慮される必要があります。通常、ボーナスの支給は年2回、6月と12月に行われます。これらの時期をターゲットにすると、退職前にボーナスを手に入れることができます。しかし、退職の時期を計画する際には、会社の業績、個人のキャリア計画、および雇用契約の内容も確認する必要があります。以下に、より詳細な情報を提供するために、3つのサブタイトルを含めます。

ボーナスの支給時期と退職の関係

ボーナスの支給時期と退職のタイミングをうまく組み合わせると、経済的な損を最小限に抑えられます。多くの企業では、ボーナスは6月と12月に支給され、これは年度の中間と終了に該当します。これらの時期を狙って退職すると、ボーナスを最大限に利用できます。ただし、ボーナスの支給が確定しているかどうか、および会社の業績に影響されないかどうかを確認することが重要です。

- ボーナスの支給スケジュールを確認する。

- 会社の業績とボーナスの関連性を理解する。

- 退職する前スペースでのボーナスの支給状況を把握する。

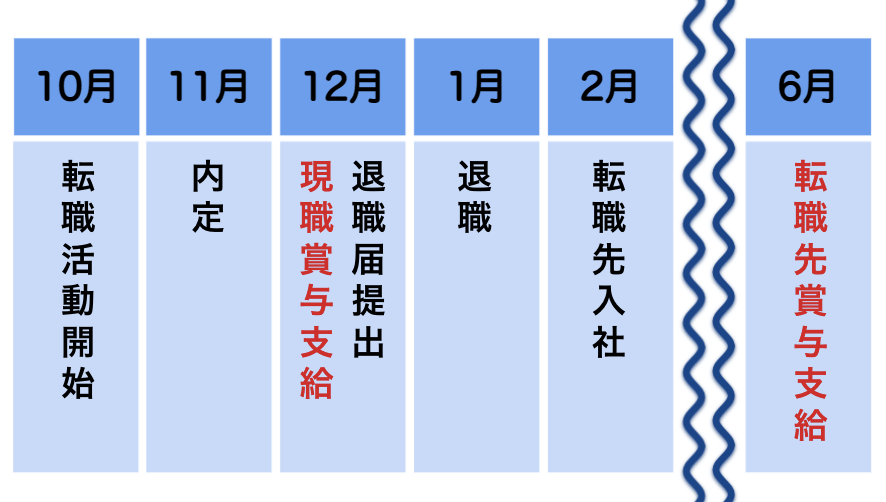

退職時の雇用契約の確認

退職する際には、雇用契約の内容を十分に確認することが重要です。契約には、退職通知期間、退職金の計算方法、およびボーナスの支給条件が記載されています。これらの項目を確認することで、予期しない問題を避けることができます。また、会社の退職手続きに関しても、人事部門に相談する必要があります。

- 雇用契約書の退職関連条項を確認する。

- 退職通知期間を守る。

- 退職金やボーナスの支給条件を明確にする。

個人のキャリア計画との整合性

退職のタイミングは、個人のキャリア計画とも密接に関連しています。新しい機会を探したり、転職先が決定している場合、ボーナスを受け取った後で退職するのが最も合理的かもしれません。また、自己資金を確保するためや、新しいキャリアに備えるためにも、ボーナスの受取は重要な要素です。

- 新しいキャリアの機会を探索する。

- 転職先が決定していることを確認する。

- 自己資金の確保と新しいキャリアへの準備を行う。

退職する時期はいつがお得なですか?

退職する時期は個々の状況によりますが、一般的には以下の要素を考慮することが有益です。

退職するタイミングを見極めるための要素

退職する時期を決める際には、様々な要素を考慮することが重要です。職場環境、個人のキャリア目標、財政状況などは、退職のタイミングを決める際の重要な要素となります。例えば、会社の業績が安定している場合や新しいプロジェクトが始まる前などは、退職するタイミングとしては比較的有利と考えられます。

- 職場環境の変化:職場の雰囲気や上司との関係が悪化している場合、早期の退職を検討することが必要です。

- キャリア目標の達成度:現職で達成したい目標が明確な場合、その目標が達成されたタイミングで退職することが有効です。

- 財政的な準備:退職後の生活費や再就職までの間の経済的準備がしっかりとされていることが重要です。

退職の最適な時期を判断するための指標

退職の最適な時期を判断するためには、いくつかの具体的な指標があります。会社の業績、自身の年齢、業界の動向などは、退職のタイミングを考える際の重要な指標となります。例えば、会社が拡大期にある場合や、業界が成長している期間は、退職後にも新たな機会が広がりやすいと考えられます。

- 会社の業績:会社の業績が好調であれば、退職後の再就職や起業などに有利に働く可能性があります。

- 自身の年齢:若いうちに退職し、新たな経験を積むことで、キャリアアップにつながる可能性が高まります。

- 業界の動向:業界が成長している時期に退職することで、新たなチャンスを掴みやすくなります。

退職後の計画を立てる重要性

退職後も安定した生活を送るためには、退職前の段階で十分な計画を立てる必要があります。再就職の計画、新しいスキルの習得、経済的な準備などは、退職後の生活をより良いものにするために重要な要素です。例えば、再就職のための求人情報を探し始めたり、新しいスキルを習得するためにスクールに通うなど、具体的な行動をとることが有効です。

- 再就職の計画:退職前に求人情報を集め、面接の練習をするなど、再就職に向けて準備を進めます。

- 新しいスキルの習得:退職後に新しいキャリアを築くために、必要なスキルを習得することで、競争力を高めます。

- 経済的な準備:退職後の生活費を確保するため、貯金や投資などの経済的な準備をしっかりと行います。

よくある質問

ボーナス前に退職するとどうなるの?

ボーナス前に退職すると、当然その年のボーナスを手にすることができません。多くの企業では、ボーナスは業績評価や勤続年数に基づいて支給されます。したがって、退職時期がボーナスの支給日前であれば、そのボーナスを受けるチャンスを失う可能性が高くなります。しかし、退職のタイミングは個人のキャリアプランや生活状況によっても大きく影響されますので、単に金銭面だけで決断するのではなく、総合的な視点から考虑することが重要です。

退職時期を決める際にどのような基準を考慮すべき?

退職時期を決める際には、いくつかの重要な基準を考慮することが推奨されます。まず、現在の仕事の状況、例えばプロジェクトの進捗や責任の範囲などを評価しましょう。次に、次のキャリアステップや新たな機会についても考えてみましょう。また、経済的な準備も重要な要素で、退職後の生活設計や貯蓄状況を確認することが大切です。これらの要素を総合的に考慮することで、より適切な退職時期を判断できます。

ボーナス前に退職するデメリットは何か?

ボーナス前に退職する場合、主なデメリットは経済的な損失です。ボーナスは年収の一部として大きなウェイトを占めていることが多いため、これを失うことは財政的に影響を与える可能性があります。また、ボーナスの支給が業績評価に連動している場合、自己評価や昇進の機会を逃すことにもつながるかもしれません。さらに、退職手続きや次の仕事に移るまでの準備期間を考えると、急な退職はストレスや不安を増大させる要因にもなります。

退職すべきかどうか迷っている場合、何をすべき?

退職すべきかどうか迷っている場合、まず自分の目標や価値観を明確にすることが重要です。現在の職場環境や仕事内容が自分に合っているのか、キャリア目標にどれだけ貢献しているのかを客観的に評価しましょう。また、信頼できるメンターや同僚に相談することも有効です。彼らの視点や経験から新たな気づきを得られるかもしれません。さらに、具体的なPLAN Bを立てるのも良い方法で、退職後の具体的なステップをイメージすることで、より自信を持って決断できます。