企業からのメールは返信すべき?返信が必要なメールの見分け方👀

企業からのメールを受け取ると、多くの人が返信すべきかどうか迷うことがあります。重要な情報を含んでいるメールもあれば、単なる情報提供のメールもあるため、判断が難しいのが現実です。しかし、ビジネスの場では、適切なメールの返信はコミュニケーションの一部であり、ビジネスの成功に不可欠です。本記事では、返信が必要なメールの特徴を見極める方法を紹介します。これにより、効率的にメールの対応ができるようになるでしょう。👀

企業からのメールの返信:必要な場合と方法👀

企業からのメールを受け取ったとき、どのメールを返信すべきかを判断するのは難しい場合があります。しかし、適切な判断が重要であり、プロフェッショナルな関係を維持するためにも、メールの内容や状況を慎重に検討することが必要です。以下に、企業からのメールを返信すべきかどうかを見分けるポイントと、その方法について詳述します。

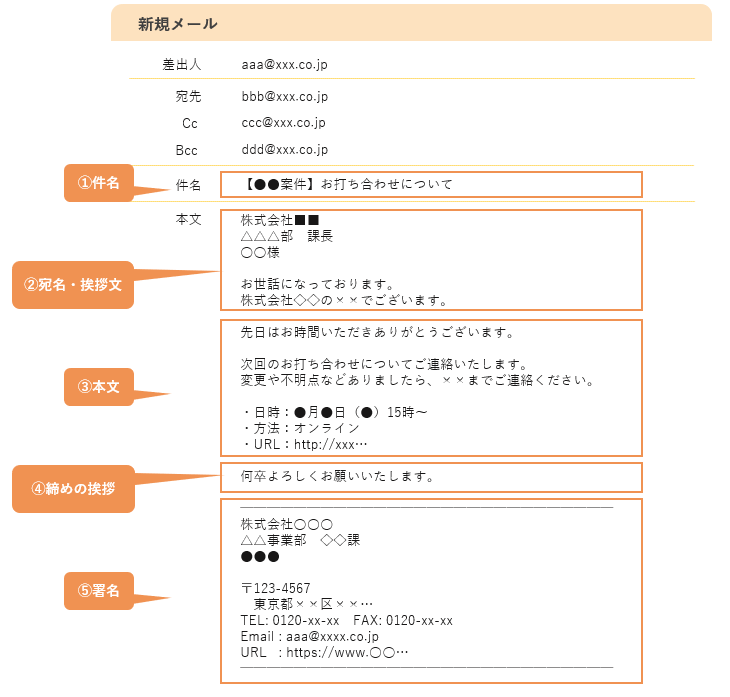

1. メールの目的と内容を確認する

企業からのメールを読む際には、まずメールの目的と内容を確認することが大切です。一般的に、以下のようなメールは返信が必要です:

- 質問や依頼:具体的な回答や行動が求められている場合。

- 重要な情報の共有:プロジェクトの進行状況や重要な変更が伝えられている場合。

- 確認やフィードバック:意見やコメントを求められている場合。

一方、以下のようなメールは返信が不要な場合があります:

- 情報提供のみ:単に情報を提供する目的で送られてきた場合。

- 自動生成の通知メール:システムからの自動通知や一般的なアラートの場合。

2. メールの送信者をチェックする

メールの送信者が誰かを確認するのも重要です。送信者が管理者や上司からのものである場合は、返信が必要な可能性が高いでしょう。一方、一般的な情報提供や広報目的のメールであれば、返信が不要な場合もあります。

3. 締切や期限を確認する

メールに締切や期限が明示されている場合、その期限内に返信することが重要です。締切が迫っている場合は、優先的に返信するようにしましょう。また、期限が明示されていない場合でも、早期の返信が好ましい場合があります。

4. メールの文脈を理解する

メールの文脈や背景を理解することで、返信が必要かどうかを見極めることができます。例えば、プロジェクトに関連するメールであれば、チームの他のメンバーとの調整や報告が必要な場合があります。また、クライアントからのメールであれば、迅速な対応が求められることがあります。

5. 返信の方法を選択する

返信が必要なメールの場合、適切な返信方法を選択することが大切です。具体的には:

- テキストメール:一般的な質問や情報の共有にはテキストメールで返信。

- 電話:急いでいる場合や複雑な話題については電話での対応が適している。

- 会議やミーティング:重要な意思決定や詳細な議論が必要な場合は、会議やミーティングを設定。

| メールのタイプ | 返信が必要か | 理由 |

|---|---|---|

| 質問や依頼 | 必要 | 具体的な回答や行動が求められている |

| 重要な情報の共有 | 必要 | プロジェクトの進行状況や重要な変更が伝えられている |

| 確認やフィードバック | 必要 | 意見やコメントを求められている |

| 情報提供のみ | 不要 | 単に情報を提供する目的で送られてきた |

| 自動生成の通知メール | 不要 | システムからの自動通知や一般的なアラート |

企業からのメールは返すべきですか?

企業からのメールは、多くの場合、重要な情報や指示を含んでいるため、返信することが望ましいです。ただし、その必要性はメールの内容や状況によります。以下に、企業からのメールに対する返信の重要性について、いくつかの視点から考察します。

企業からのメールに返信するタイミング

企業からのメールに返信すべきかどうかは、メールの内容や緊急性によって異なります。一般的には、以下のポイントを考慮すべきです:

- 重要な指示や情報:企業からの指示や重要な情報が含まれている場合、必ず返信し、了解や確認の意思を示すことが重要です。

- 期限付きの依頼:特定の日時に回答が必要な場合や期限が設定されている場合は、その期限内に返信することで、スムーズな業務の遂行に貢献します。

- フィードバックや質問:企業からフィードバックや質問が寄せられている場合は、すぐに返信し、適切な対応を行うことが望ましいです。

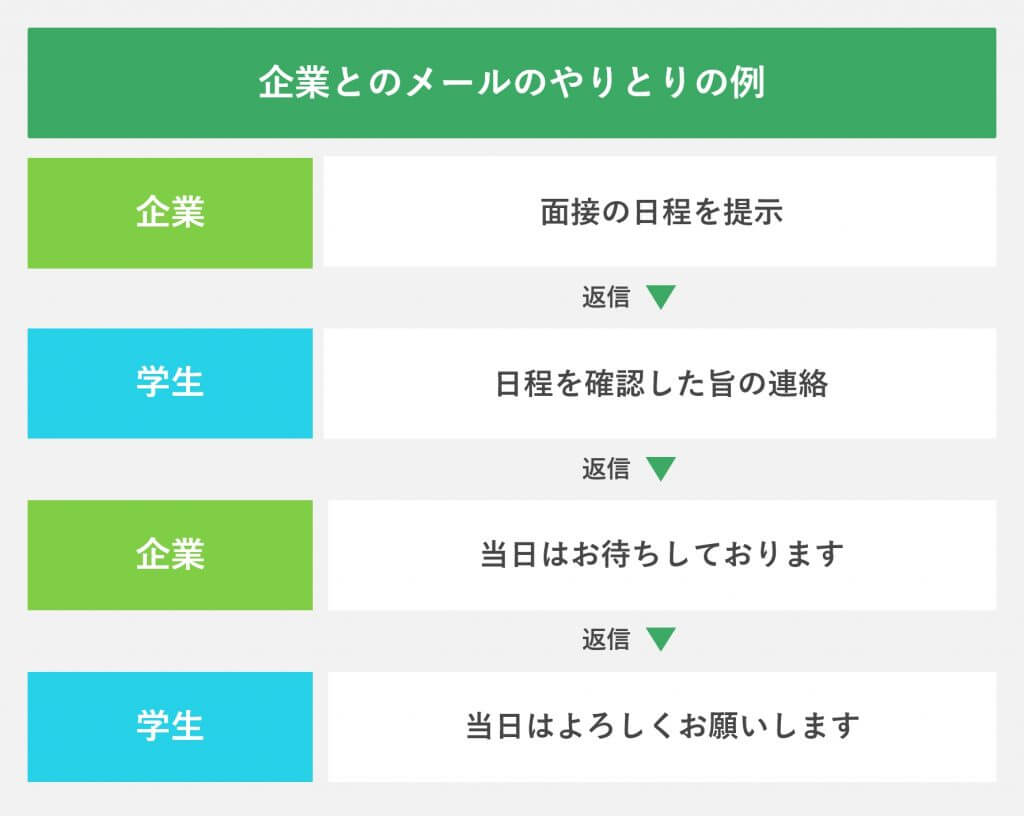

返信が求められる企業からのメールの例

具体的には、以下のような企業からのメールには返信が必要です:

- 会議の日程調整:会議の日程や参加者についての確認や調整の場合、返信することでスケジューリングが円滑に進みます。

- 提出物の依頼:書類やレポートの提出が求められている場合、その受領や準備状況を知らせる返信が必要です。

- 意見や提案の要請:企業から意見や提案を依頼された場合、その内容を検討し、具体的な回答を提出することが重要です。

返信が不要な企業からのメールの例

一方で、必ずしも返信が求められないケースもあります。以下にその例を示します:

- 情報提供のみのメール:企業から情報提供のためだけに送られたメールで、特に確認や回答が求められていない場合、返信は不要です。

- 大量配信の広報メール:ニュースレターや広報メールのように、多くの人に一度に配信されるメールで、個別の返信が求められていない場合は、返信の必要がありません。

- 既読確認が自動化されているメール:メールの既読確認が自動化されているシステムの場合、読み取ったことを確認するための手動の返信は不要です。

メールの返信の2回目以降の挨拶は?

メールの2回目以降の返信は、初回のメールとは異なる形で行われることが一般的です。初回のメールでは丁寧な挨拶を交わしますが、その後の返信では、会話の流れや相手との関係性によって、やや簡潔な挨拶が用いられます。また、状況によっては、特に挨拶を省略しても問題ありません。以下に、2回目以降のメールの挨拶について詳しく説明します。

2回目以降のメールでの基本的な挨拶

2回目以降のメールでは、初回の丁寧な挨拶よりもやや簡潔な挨拶が適しています。相手との関係性やメールの目的によって、以下の挨拶が一般的に使用されます。

- 丁寧だが簡潔な挨拶: 「お疲れ様です」、「こんにちは」、「お世話になります」など。

- 状況に応じた挨拶: 長期的なプロジェクトの進捗状況についてのメールでは、前回の返信から経過した時間や、その間に起きたことを簡単に触れることもできます。

- 省略可能な挨拶: 連絡が密な関係や、短い間隔でやり取りが行われている場合、特に挨拶を省略しても問題ありません。代わりに、直前の内容に触れることで会話を自然に続けることができます。

メールの2回目以降の挨拶における注意点

メールの2回目以降の挨拶では、以下の点に注意すると、より適切なコミュニケーションが保てます。

- 相手との関係性を考慮する: 初めて会った人や上司へのメールでは、やや丁寧な挨拶を続けるのが良いでしょう。一方、友人や親しい同僚には、より気軽な挨拶でも問題ありません。

- メールの目的に合わせる: 重要な内容や正式な報告の場合は、初回のメールと同様に丁寧な挨拶を続ける方が適切です。一方、簡単な確認や短い連絡の場合は、簡潔な挨拶で十分です。

- 状況に応じてシフトする: 会話の流れや相手の返信から、どの程度の丁寧さが適切かを読み取り、挨拶の内容や長さを調整することが大切です。

2回目以降のメールでの具体的な例

以下に、2回目以降のメールの挨拶の具体的な例を挙げます。

- 丁寧だが簡潔な挨拶:

例: 「お疲れ様です。前回の件について、以下の通り進捗しています。

- 状況に応じた挨拶:

例: 「お世話になります。先週のミーティングの追加資料を添付いたします。

- 省略可能な挨拶:

例: 「確認しました。明日の会議の準備は整っています。

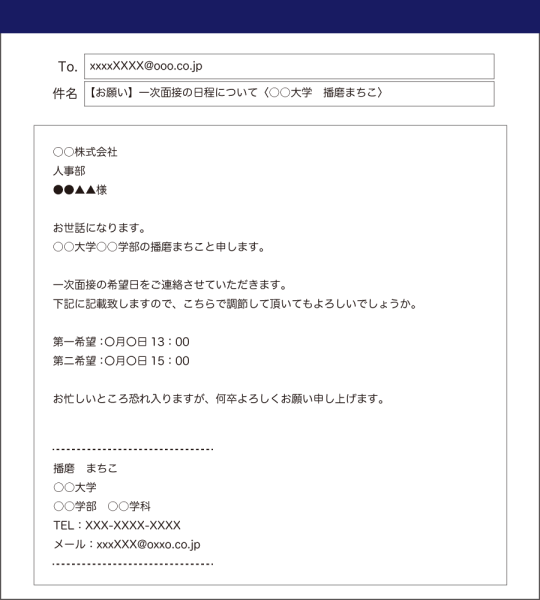

ビジネスメールの2回目以降に自分の名前はフルネームで書くべき?

ビジネスメールの2回目以降のコミュニケーションにおいて、自分の名前をフルネームで書くべきかどうかは、状況によって異なる場合があります。一般的には、最初のメールでフルネームを明記し、その後のやりとりでは 苗字 だけや、相手との関係性によってより 親密 な呼称(例: 名字のみ)に変更することが多いです。ただし、組織や業界の慣習に従うことも重要で、ビジネスの文脈によっては常に フルネーム を使用し続けることが適切な場合もあります。

ビジネスメールの基本的なルール

ビジネスメールでは、初回のメールでは必ず フルネーム を使用し、所属や役職を明記することが基本です。これは、相手が自分の情報を持たない場合でも、正確に自分を特定できるようにするためです。初回のメールでは以下の項目を含めることが望ましいです。

- フルネーム: 「田中太郎」というように、名字と名前の両方を記載します。

- 所属と役職: 「株式会社ABC 課長」というように、所属する会社や部署、役職を明記します。

- 連絡先情報: メールアドレスや電話番号など、相手が連絡を取りやすい情報を提供します。

2回目以降の名前の記載方法

2回目以降のメールでは、相手との関係性や組織の慣習に応じて名前の記載方法を調整することが推奨されます。以下の点に注意しながら、適切な方法を選択することが重要です。

- 相手との関係性: 既に相手と親しい関係を築いている場合や、相手から名前だけで呼んでほしい旨の指示があった場合は、名前だけを使用することが適切です。

- 組織の慣習: 会社や組織によっては、常にフルネームを使用する規定がある場合もあります。その場合は、組織のルールに従います。

- ビジネスの文脈: 重要なビジネス上の意思決定や、法的な関連が深い内容のメールでは、フルネームを使用し続けることが適切な場合もあります。

相手の反応に応じて調整する

ビジネスメールの2回目以降の名前の記載方法は、相手の反応や返信の内容からも調整することが可能です。以下の点に注目し、相手の意向に応じて柔軟に対応することが望ましいです。

- 相手の呼称: 相手が自分の名前をフルネームで呼んでいる場合は、それに応じてフルネームを使用し続けることが適切です。

- 返信のトーン: 相手の返信がより 親密 なトーンで行われている場合は、名前だけで呼んでも良い可能性があります。

- 状況の変化: 会社の人事異動や新しいプロジェクトの開始など、状況が変化した場合は、再度フルネームを使用し、相手に自分の最新の情報を提供することが適切です。

上司からのメールは必ず返信するべきですか?

上司からのメールには、必ず返信することが推奨されます。上司からのメールには、業務に関連する重要な情報を含んでいることが多く、適切に反応することで業務の進行やコミュニケーションの円滑化が図れます。また、返信することで上司に対して敬意を示すことができます。ただし、メーラーの設定などで既読機能を使用している場合や、メールの内容が明確に指示されていて返信を必要としない場合もあります。

上司からのメールの重要性

上司からのメールは、多くの場合、業務の進行や決定事項に関する重要な情報を含んでいます。これらのメールを確実に確認し、必要に応じて返信することは、以下の点で重要です:

- 業務の効率化:上司からの指示や情報を正確に理解することで、業務のスムーズな進行が可能になります。

- 意思疎通の確保:上司とのコミュニケーションは、組織内の協調性を高め、問題解決につながります。

- プロフェッショナリズムの示し方:上司からのメールに迅速に対応することで、責任感と専門性を示すことができます。

返信すべきタイミングと方法

上司からのメールに返信する際には、適切なタイミングと方法を選択することが重要です:

- 迅速な対応:通常、上司からのメールには早急に対応することが求められます。ただし、内容によっては、深く考えたうえでの返信が必要な場合もあります。

- 明確な回答:返信の際には、簡潔で明瞭な回答を心がけます。具体的なアクションや質問への回答を明確に示すことが重要です。

- フォーマルな言葉遣い:上司に対しては、丁寧な言葉遣いを使用し、ビジネスライクな態度を保つことが望ましいです。

返信不要のケース

しかし、すべての上司からのメールに返信する必要があるわけではありません。以下のケースでは返信を省略することが適切な場合もあります:

- 既読確認が可能な場合:上司がメーラーの既読機能を使用している場合、明示的な返信が不要な場合があります。

- 明確な指示が記載されている場合:メールの内容が具体的な指示や確認事項で、それに対する返信が明示的に求められていない場合。

- 情報提供のみのメールの場合:上司から情報提供のみのメールが送られてきた場合、特に返信の必要がないことがよくあります。

よくある質問

企業からのメールはいつも返信すべきでしょうか?

企業からのメールは常に返信が必要というわけではありませんが、多くの場合、レスポンスは好ましいと言えます。特に、リクエストや提案、重要な情報を提供している場合、返信はプロフェッショナルな態度を示し、ビジネスの連携を強化します。ただし、情報だけで、明確に返信を求めていないメールについては、状況や関係性を考慮して判断することが重要です。メールの内容や文脈、過去のコミュニケーションのパターンに基づいて、返信の必要性を評価することが推奨されます。

企業からのメールの重要性をどのように見分けますか?

企業からのメールの重要性を判断するためには、まずメールのタイトルや件名をしっかりと確認することが重要です。緊急性を示す言葉や特定の期限が明記されている場合は、重要度が高いと判断できます。また、メールの内容を詳細に読み、具体的なリクエストやアクション項目があるかどうかを確認します。さらに、送信者が高-rankingな役職者である場合や、過去のコミュニケーションで重要なプロジェクトや取引に関連している場合は、返信の優先度を高めるべきです。これらの要素を総合的に考慮することで、メールの重要性を見分けることができます。

返信が必要なメールにはどのように対応すればよいでしょうか?

返信が必要なメールには、まず迅速に対応することが重要です。通常、24時間以内の返信が一般的なビジネスマナーとされています。ただし、複雑な内容や詳細な検討が必要な場合は、一時的な「了解しました、後ほど詳細をお伝えいたします」といった短期的な返信を行い、対応時間を買うことも有効です。返信の内容は、明確かつ丁寧に簡潔にまとめることが大切です。具体的なアクションや提案、質問があれば、それらを明確に示すことで、コミュニケーションを確実に進めることができます。

重要なメールを逃さないためのテクニックはありますか?

重要なメールを逃さないためのテクニックとして、まずメールのフィルタリング機能を活用することが有効です。重要な送信者やキーワードに基づいて、特定のフォルダに自動的に分類されるように設定することで、重要なメールを見逃さずに管理できます。また、定期的にメールをチェックする習慣をつけることで、タイムリーな対応が可能になります。メール通知を有効にしたり、特定の時間にメールチェックの時間を設けるなど、自分に合った方法を見つけることが重要です。これらのテクニックを組み合わせることで、重要なメールを逃すことなく、効率的にビジネスを進めることができます。