休職中の給料は?うつ病で休職した場合の収入について解説

うつ病で休職した場合の給与の扱いについて、多くの労働者が不安に感じるでしょう。休職中の給料は、会社の就労規則や雇用契約によりますが、一般的には休業補償が適用され、一定期間は通常の給与の60%程度が支払われます。ただし、保険への加入状況や会社の制度により異なることもあります。本記事では、うつ病を理由に休職した場合の収入の詳細や、社会保険の活用方法について詳しく解説します。

うつ病による休職中の給料について

うつ病は、働き盛りの世代に多く見られる精神疾患の一つで、仕事の負担や生活のストレスが原因で発症することがあります。うつ病により休職を余儀なくされた場合、多くの人が給料や収入の問題に直面します。この記事では、うつ病による休職中の給料について詳しく解説します。

休職中の給料の一般的なルール

日本の労働環境では、うつ病により休職する場合、会社の就業規則や労働契約書に基づいて給料が支払われます。一般的には、休職初めの1〜2ヶ月間は、通常の給料の100%が支払われる場合が多いです。その後は、会社の規定により給料の50%や60%が支払われる場合があります。ただし、会社によって規定は異なり、無給となることもあります。

休職中の給料と社会保険

休職中は、健康保険や厚生年金保険などの社会保険に加入している限り、医療費の負担軽減や年金の加入が継続されます。社会保険料は、休職中の給料や会社からの支払いに基づいて計算され、自己負担分は給料から天引きされます。休職中も社会保険に加入することで、将来的な医療や年金の保障が確保されます。

休職中の給料と生活保護

休職中の給料が低く、生活が困難になる場合、生活保護を受けることも検討できます。生活保護は、経済的に困窮している人の生活を保障する制度で、医療費や生活費の一部が給付されます。申請は、住んでいる市区町村の生活保護課で行います。ただし、受給条件や手続きは厳格であり、審査に時間がかかることがあります。

休職中の給料と雇用保険

休職中は、雇用保険の対象となり、失業手当が給付される場合があります。ただし、休職が1年以上続く場合や、会社を退職した場合、失業手当の受給が制限されることがあります。また、休職中に就労の意志がないと判断された場合も、失業手当の受給が停止されることがあります。

休職中の給料と復職後の対応

うつ病による休職からの復職を円滑に行うためには、事前準備が重要です。復職前に、会社とのcommunications(コミュニケーション)を十分に行い、職場環境の調整や業務の段階的な引き継ぎを進めましょう。また、復職後のフォローアップとして、定期的な面談やサポートの提供が recommended(推奨)されます。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 休職初めの給料 | 1〜2ヶ月間、通常の給料の100%が支払われる |

| 休職中の給料の一般的な割合 | 50%〜60%が支払われる場合が多い |

| 社会保険料の負担 | 給料から天引きされる |

| 生活保護の申請先 | 住んでいる市区町村の生活保護課 |

| 休職中の失業手当 | 1年以上続く場合や退職した場合、受給が制限される |

うつ病で休職中の給与はどうなるのか?

うつ病で休職中の給与の取り扱いは、会社の規定や労働契約によって異なりますが、一般的には以下のようになります。

休職中の給与の支給状況

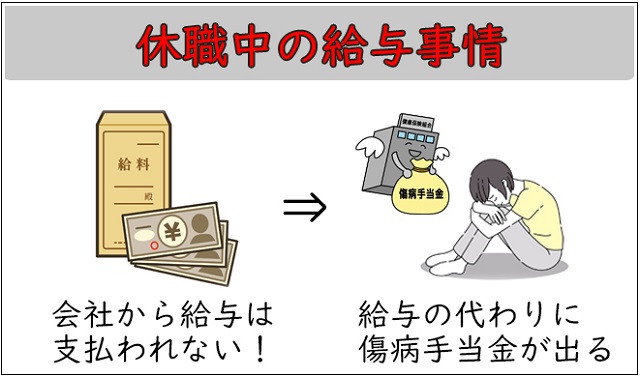

うつ病で休職している場合、給与の支給は通常停止されますが、会社の就業規則や労働契約により、一定期間の給与支給が保証されている場合があります。また、労災申請が認められれば、休業補償給付が受けられることがあります。

- 就業規則や労働契約書を確認し、休職中の給与について具体的な規定を把握しましょう。

- 労災申請が可能であれば、早めに手続きを行い、休業補償給付を受けられるようにしましょう。

- 人事部門や労働組合に相談し、給与に関するサポートや助言を求めましょう。

休業補償給付の申請方法

休業補償給付は、労働者が労働災害により休業した場合に支給されるものです。うつ病が労災と認められる場合、休業補償給付を受けることができます。

- 労災申請に必要な書類を準備し、会社の人事部門や労働基準監督署に相談しましょう。

- 医師の診断書や病状証明書を取得し、労災申請の手続きを行いましょう。

- 申請が認められれば、通常の給与の60%相当額が休業補償給付として支給されます。

休職中の健康保険と厚生年金の取り扱い

うつ病で休職中の健康保険や厚生年金の取り扱いについても、会社の規定により異なりますが、一般的には以下のように扱われます。

- 休職中でも、健康保険や厚生年金の被保険者資格は維持されることが多いです。

- 保険料の負担については、会社が一部を負担する場合や、保険料免除の適用を受けることができる場合があります。

- 詳細な取り扱いについては、会社の人事部門や社会保険労務士に確認しましょう。

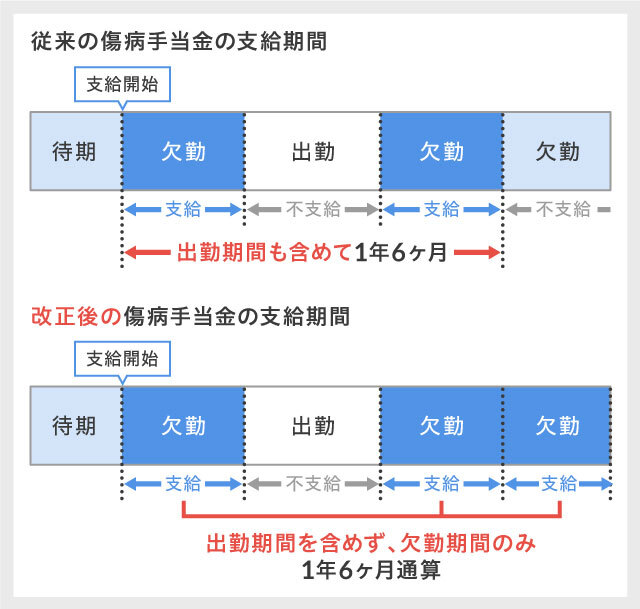

うつ病で休職した場合、手当は支給されますか?

うつ病で休職した場合、会社や組織によって違いがありますが、一般的に休職手当が支給されることが多いです。休職手当の具体的な内容は、労働条件や会社の制度によって異なるため、詳細は労働基準法や会社の就業規則を確認する必要があります。労働基準法では、疾病やけがにより働けない場合、初日から14日間、平均賃金の60%が支給されます。その後は、健康保険による傷病手当金が支給され、平均賃金の2/3(67%)が300日間支給されます。休職期間中も、社会保険料は会社が負担することが多いですが、詳細は会社の規定で変わる可能性があります。

うつ病休職時の手当の種類

うつ病で休職した場合、主に以下の手当が支給される可能性があります。

- 労災手当金: 労働災害に関連するうつ病の場合は、労災保険からの支給が受けられます。労災手当金は、労働基準法に基づいて平均賃金の60%が初日から14日間支給されます。

- 傷病手当金: うつ病が労働災害に関連しない場合でも、健康保険から傷病手当金が支給されます。平均賃金の67%が15日目から300日間支給されます。

- 会社独自の手当: 会社によっては、労働基準法や健康保険に加えて、独自の休職手当が支給されることがあります。具体的な内容は会社の就業規則で定められています。

休職手当の申請方法

休職手当を申請する際の一般的な手順は以下のとおりです。

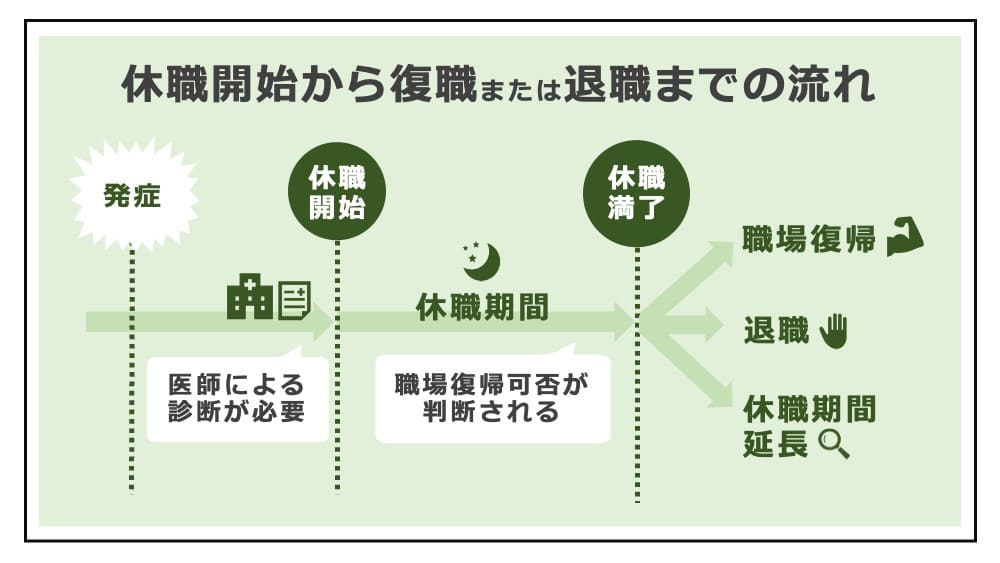

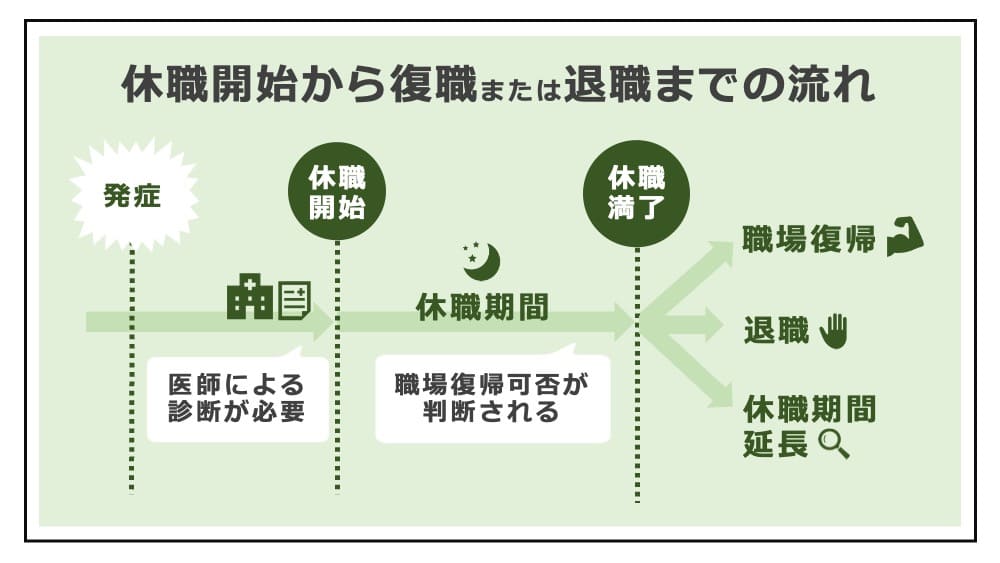

- 医師の診断書の取得: うつ病により休職の必要があることを証明するため、医師の診断書を取得する必要があります。診断書には、休職の期間や症状などが詳細に記載されます。

- 会社への申請: 診断書を会社に提出し、休職の申請を行います。申請書の形式や必要な書類は会社によって異なるため、人事部門に確認してから手続きを行いましょう。

- 手当の受給: 申請が承認されると、労働基準法や健康保険に基づいて手当が支給されます。手当の具体的な支給日や方法は会社の規定によります。

休職期間中の注意点

休職期間中には、以下の点に注意することが重要です。

- 健康状態の管理: 休職期間中も健康状態を適切に管理し、医師の指示に従って治療を続けましょう。必要に応じて、カウンセリングやリハビリテーションも利用することが可能です。

- 復職の準備: 休職期間が終了する前に、復職の準備を始めることをおすすめします。会社と相談し、段階的な復職や職場環境の調整を検討しましょう。

- 社会保険料の確認: 休職期間中の社会保険料の負担方法を確認し、必要に応じて会社に相談しましょう。会社が負担する場合でも、自己負担分がある場合があります。

ハラスメントで休職した場合、給料はもらえるのか?

ハラスメントにより休職した場合、給料の支払いについては一般的に以下の点が重要となります。まず、会社の就業規則や労働契約により給与の取り扱いが異なる場合があります。多くの場合、休職期間中は一定の給与が保障されますが、その額は通常の給与の一部や生活保護の範囲内になることが多いです。また、労働基準法に基づいて、休職が治療や心身の回復のためである場合、保健医療費や休職手当が支払われる可能性があります。

会社の就業規則と労働契約での取り扱い

会社の就業規則や労働契約は、ハラスメントによる休職期間中での給与の取り扱いを規定する重要な要素です。多くの企業では、従業員の心身の健康を考慮し、一定期間の給与支払いを保証しています。具体的には、以下の点が考慮されます:

- 休職期間の上限:休職が연続してどれくらい続くかによって給与の一部が支払われるか、または全額が支払われるかが決まります。

- 給与の割合:通常の給与の一部(例:60%)が支払われる場合があります。

- 支援プログラム:カウンセリングや心理療法などの支援が提供される場合があり、これにより休職期間中の給与が補助される場合もあります。

労働基準法に基づく給与の取り扱い

労働基準法は、従業員の休職期間中の給与に関する基本的な権利を規定しています。ハラスメントにより心身に障害が生じた場合、以下の点が考慮されます:

- 休職手当:治療や心身の回復のための休職期間中には、休職手当が支払われる可能性があります。

- 保健医療費:医療費やカウンセリング費用など、治療にかかる費用が補助される場合があります。

- 再雇用の保障:休職期間後、�(defvar 勤務状況に応じて再雇用される権利が保障される場合があります。

休職期間中の生活保護と支援措置

ハラスメントによる休職期間中の生活保護と支援措置も重要な考量点です。具体的には、以下の支援が提供される場合があります:

- 生活保護の申請:給与が十分に支払われない場合、生活保護を申請することで生活費を補うことができます。

- 社会保険の利用:健康保険や雇用保険を利用して、医療費や生活費を補助することができます。

- 職業訓練の提供:休職期間中に職業訓練を受けることで、職場復帰後の就労能力を向上させることができます。

うつ病で仕事を休んだ期間の給料はもらえるのか?

うつ病で仕事を休む場合、給料の支払いは勤務先の規定や契約内容によって異なります。一般的には、一定期間の有給休暇や特別休暇が与えられ、その期間中は給料が支払われます。しかし、休職が長期化した場合、有給休暇が尽きた後は給料の支払いが停止されることがあります。そのため、休職前に人事部門や上司と相談し、休職中の給与や福利厚生の具体的な内容を確認することが重要です。

うつ病休職中の給与規定について

うつ病で休職する場合の給与規定は、会社によって大きく異なります。多くの会社では、以下のような規定が設けられています。

- 有給休暇:休職初期は有給休暇として扱われ、給与が全額支払われます。有給休暇の日数は、勤続年数や会社の規定により異なります。

- 特別休暇:有給休暇が尽きた後も、一定期間は特別休暇として給与が部分的に支払われることがあります。特別休暇の期間や給与の支払い率も会社によって異なります。

- 無給休職:特別休暇が尽きた後は、無給の状態での休職になることがあります。この場合、休職中は給与が支払われませんが、職位や雇用関係は保たれることが多いです。

うつ病休職中の健康保険や年金の扱い

うつ病で休職している期間の健康保険や年金の扱いも重要なポイントです。

- 健康保険:休職中は通常、会社が加入させている健康保険に引き続き加入できます。ただし、自己負担分の保険料は自己負担することになります。

- 年金:休職中の年金の扱いは、給与の支払い状況によって変わります。給与が支払われている期間は通常どおり年金が積み立てられますが、無給の場合は積立が停止されることがあります。

- 療養費の補助:会社によっては、休職中の医療費や薬剤費を部分的に補助する制度がある場合があります。詳細は人事部門に確認してください。

うつ病休職後の復職支援制度

うつ病で休職した後、スムーズに職場に復帰するために、多くの会社では復職支援制度を設けています。

- カウンセリング:復職前に、職場のカウンセラーや産業医による心理的なサポートを受けられる場合があります。これは、再発防止やストレス管理のための重要な手段です。

- 段階的な復職:完全復職ではなく、段階的に職場に慣れていくための制度が設けられていることがあります。例えば、短時間勤務から始め、徐々に通常の勤務時間に移行するなどです。

- 職務調整:復職後、一時的にストレスの少ない職務に配置されることがある場合があります。これは、復職者が心身ともに安定するまでの間、職務負荷を軽減するための措置です。

よくある質問

休職中の給料はどのように決定されますか?

休職中の給料は、多くの場合、会社の規定や労働契約によります。一般的には、休職期間中は通常の給料が支払われないことが多いですが、会社によっては一定の割合で給料が支払われることもあります。特に、うつ病などの理由で休職する場合、労災保険や特定疾病助成金などの制度を利用することで、収入の一部を補填できることがあります。また、休職中の給料については、人事部門や労働組合に相談することもおすすめです。

うつ病で休職した場合、給料はどうなりますか?

うつ病で休職した場合の給料は、会社の休職規定や労働条件によって異なります。一部の会社では、一定期間は給料の一部または全額が支払われる場合があります。また、労災認定が受けられれば、労災保険から休業補償給付が受けられる可能性があります。この補償は通常の給料の60%程度が支払われ、最長2年間まで利用できます。労災認定は申請が必要なので、早めに手続きを行うことが大切です。

休職中に他の収入源はありますか?

休職中に収入を得るための他の方法はいくつかあります。たとえば、労災保険からの休業補償給付や、特定疾病助成金の利用が考えられます。また、健康保険の高額療養費制度により、自己負担額が上限額に達した場合、その差額が返還されることがあります。さらに、厚生年金保険の障害年金や、生活保護などの社会保険制度も活用できる場合があります。これらの制度を利用することで、休職中の経済的負担を軽減できます。

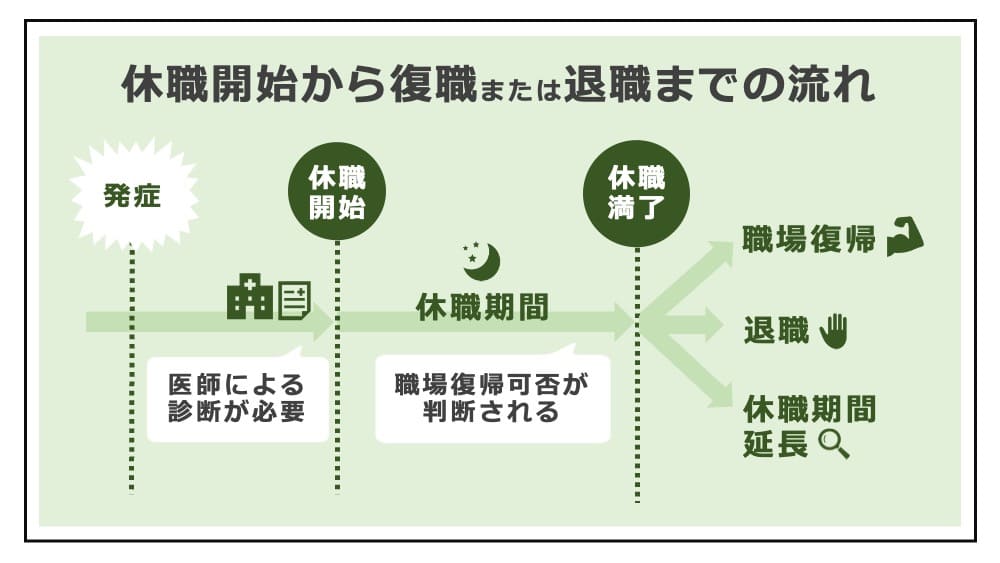

休職後の職場復帰はどのように進めればよいですか?

休職後の職場復帰は、慎重に進めることが重要です。まず、医師の診断と同意を得ることが必要です。その後、人事部門や直属の上司と相談し、復帰日や勤務時間、業務内容などを具体的に調整します。また、復帰支援プログラムが設けられている場合、それに参加することで、精神的な負担を軽減し、スムーズな職場復帰をサポートしてもらえます。復帰後も定期的な健康診断を受け、体調管理に努めることが大切です。