定年延長したくない…😨 定年後の人生設計と働き方について考える

定年を延長するかどうかは、多くの日本人が直面する重要な選択肢の一つです。一方で、定年延長を望まない人々も少なくありません。この記事では、定年後の人生設計や働き方について考慮するポイントを検討します。定年後にどのように過ごすか、どのような働き方を選ぶかは、個人の価値観や生活状況によります。しかし、事前にしっかりと計画を立てることで、より充実した第二の人生を送ることができるでしょう。定年後の人生設計と働き方の選択肢について、具体的なアドバイスをご紹介します。

定年後のキャリアと生活設計の重要性

定年延長を希望しない方は、定年後のキャリアと生活設計について真剣に考えることが重要です。多くの人々が定年後の生活に不安を感じており、何をすべきか、どのように生活するかを考える必要があります。この記事では、定年後の人生設計と働き方について詳しく解説します。

定年後の生活設計の基本的なステップ

定年後の生活設計を立てる際には、以下の基本的なステップを踏むことが有効です。

- 目標設定: 何をしたいのか、何を達成したいのかを明確にします。

- 財政計画: 定年後の収入源と支出を詳細に計画します。

- 健康維持: 健康的な生活を送るためのエクササイズや食生活の改善を考えます。

- 趣味や活動: 楽しみや充実感を得られる趣味や活動を見つけます。

- ソーシャルネットワーク: 友人やコミュニティとのつながりを維持します。

定年後の収入源の多样化

定年後の生活設計において、収入源の多様化は重要な要素です。以下に、いくつかの収入源の例を挙げます。

- 退職金: 会社から支払われる退職金は、初期の生活費を賄うために重要な収入源となります。

- 年金: 国民年金や厚生年金など、定年後も継続的に収入を得られます。

- 副業や転職: 定年後も働き続けたい場合は、副業や新たな職種に転職することも検討できます。

- 投資: 株式や不動産投資など、資産を活用して収入を得ることも可能です。

- 貯蓄: 事前に貯蓄をすることで、将来的な大きな出費への備えとなります。

定年後の働き方の選択肢

定年後も働き続けたい方は、様々な選択肢があります。以下に、代表的な働き方の例を挙げます。

- 再雇用制度: 前の会社で再雇用される制度を利用して、同じ職種で働き続けます。

- フリーランスや個人事業主: 独立してビジネスを立ち上げ、自分のペースで働きます。

- パートタイムや非常勤: 時間や労働量を調整しながら、短期間や部分的に働くことができます。

- ボランティア活動: 社会貢献や地域の活動に参加し、精神的な充実感を得ることができます。

- 教育やコンサルティング: 自身の経験や知識を活かして、教育機関や企業で指導やアドバイスを提供します。

定年後の生活の質の向上

定年後の生活が充実したものになるためには、生活の質を向上させることが重要です。以下に、生活の質を向上させるためのタップリとした方法を挙げます。

- 健康的な生活習慣: 適度な運動やバランスの取れた食事、十分な休息を心掛けます。

- 趣味や興味の追求: 今まで顧みれてなかった趣味や新しい興味に取り組みます。

- 学びの継続: 知識やスキルを磨くための講座やセミナーに参加します。

- 人間関係の構築: 家族や友人、新たなコミュニティと積極的に交流します。

- 旅行やレジャーの計画: 様々な場所を訪れ、新しい経験を積みます。

定年後のリスク管理

定年後の生活では、様々なリスクに直面することがあります。以下に、主なリスクとその管理方法を挙げます。

| リスク | 管理方法 |

|---|---|

| 健康問題 | 定期的な健康診断、適度な運動、バランスの取れた食事 |

| 財政問題 | 詳細な予算計画、多様な収入源の確保、適切な保険加入 |

| 孤独感 | 交友関係の維持、ボランティア活動、地域のイベント参加 |

| 認知症などの高齢者特有の問題 | 脳トレーニング、栄養バランスの管理、早期発見と適切な医療 |

| 生活環境の変化 | 適切な住宅選択、生活必需品の確保、地域のサポート利用 |

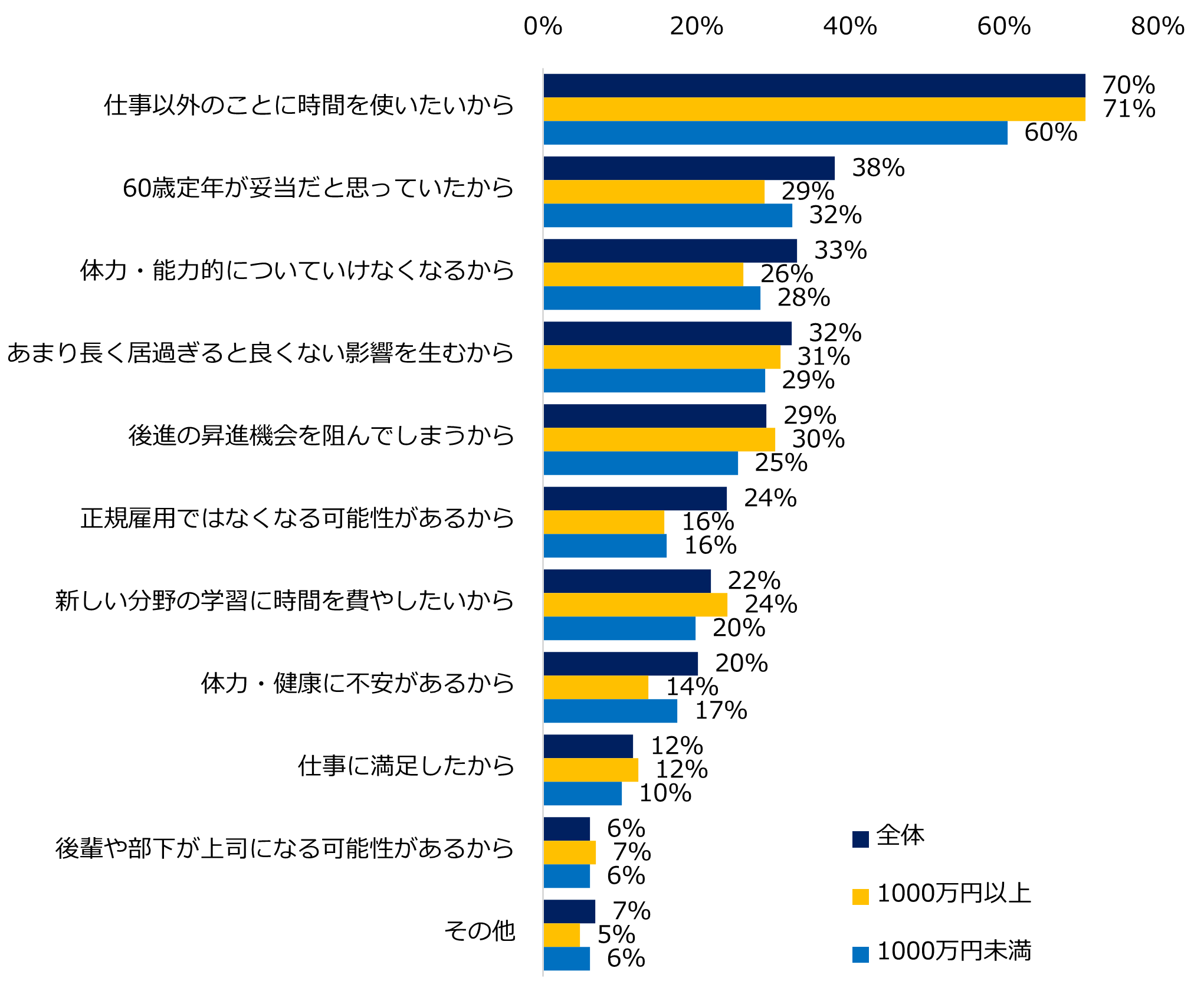

定年延長しない理由は何ですか?

定年延長を検討しない企業や組織には、いくつかの理由があります。まず、労働市場の動向やコスト面の考慮が重要な要素です。高齢者の雇用継続は、若手社員のキャリアパスに影響を及ぼす可能性があります。また、定年退職者は通常、長年の経験と高いスキルを持つため、給与も比較的高くなる傾向があります。これにより、人件費の増加を懸念する企業が多いです。さらに、高齢化が進む社会では、健康状態や生産性の低下を考慮することも重要です。これらの理由から、定年延長の検討を回避する企業が多いのです。

労働市場の動向と定年延長の関係

労働市場の動向は、定年延長の決定に大きな影響を与えます。少子高齢化や労働力不足により、多くの企業が人材確保に苦労しています。一方で、定年延長は既存の高齢社員の雇用を継続する一方で、新たな若手社員の雇用機会を減少させる可能性があります。これにより、キャリアパスのブロックが生じ、若手社員のモチベーションや離職率に悪影響を及ぼすことがあります。したがって、企業は労働市場の状況を考慮し、定年延長の是非を慎重に検討しています。

コスト面の考慮と定年延長

コスト面の考慮も定年延長の検討を左右する重要な要素です。定年退職者は、長年の経験と高いスキルを持つため、給与も比較的高くなる傾向があります。これにより、人件費の増加が懸念されます。さらに、高齢社員の健康保険や福利厚生のコストも上昇する可能性があります。これらのコストを考慮すると、企業は定年延長による経済的負担を評価し、その是非を決定します。特に、利益が少ない企業や小規模企業では、这些のコストが大きな負担となることがあります。

健康状態と生産性の低下

高齢化が進む社会では、健康状態や生産性の低下も定年延長を検討しない理由の一つです。高齢社員は、身体的な衰えや慢性疾患のリスクが高まるため、労働能力の低下が懸念されます。これにより、企業の生産性や効率性に影響を及ぼす可能性があります。また、高齢社員のメンタルヘルスの管理も重要な課題です。这些の理由から、企業は定年延長を慎重に検討し、高齢社員の健康状態と生産性を考慮しています。

定年後に働きたくない理由は何ですか?

定年退職後、多くの人々が働くことを望まない理由は多岐にわたります。主な理由の一つは身心健康の保持です。長年の仕事生活で蓄積された疲労やストレスから解放され、自分の健康を守りたいという思いが強くあります。また、家族や趣味との時間が増え、ライフスタイルの変化を楽しむことへの desires も大きいです。年を重ねることでエネルギーが減る一方、これまで積み重ねた経験や知識を生かして、よりリラックスした生活を送りたいという希望もますます強くなります。

1. くたくたの身心健康保持への欲求

定年退職者は、長年にわたる業務のストレスから解放され、体と心の健康を回復したいと考えています。これには、定期的な休養や健康的な食生活、そして適度な運動が含まれます。多くの人が、退職後にこれらに時間と労力を費やすことで、より長く元気でいられると思っているからです。

- 定期的な休養:休日や旅行を通じてリフレッシュする

- 健康的な食生活:栄養バランスの取れた食事を心がける

- 適度な運動:散歩や軽い運動を行うことで体を動かす

2. 家族や趣味との時間の充実

定年退職後、多くの人々が家族や友人との時間をもっと大切にしたいと考えています。これまでは忙しい仕事のため、大切な人々との時間を犠牲にせざるを得なかった人も多いでしょう。退職後は、孫の成長を見守ったり、長年の夢や趣味を追求する時間が増えます。これにより、人々はより充実した生活を送ることができるようになるのです。

- 孫の成長を見守る:孫の学校行事やスポーツの試合に参加する

- 長年の夢を追求する:長年諦めていた趣味や学びを再開する

- 友人との交流:昔の友人と再会し、一緒に旅行やイベントに参加する

3. ライフスタイルの変化への期待

退職後は、日々の生活をもっとリラックスした形にしたいと考える人が多くいます。これまでは厳しいスケジュールに縛られていましたが、退職後は自分のペースで生活を楽しむことができます。これには、早寝早起きやのんびりとした朝食、そして自由な時間管理が含まれます。これらの変化により、退職者はより幸せな生活を送ることができるようになるでしょう。

- 早寝早起き:健康的な生活習慣を維持する

- のんびりとした朝食:家族やパートナーと一緒にゆっくりと朝食を楽しむ

- 自由な時間管理:自分の都合に合わせてスケジュールを組む

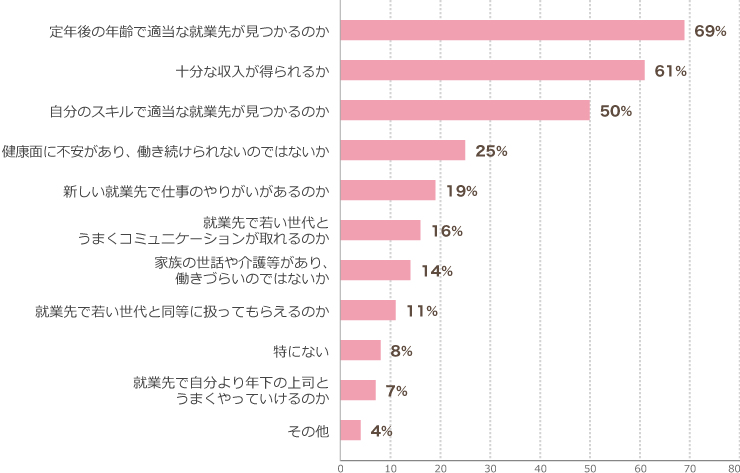

定年後の雇用についてはどうなっているのか?

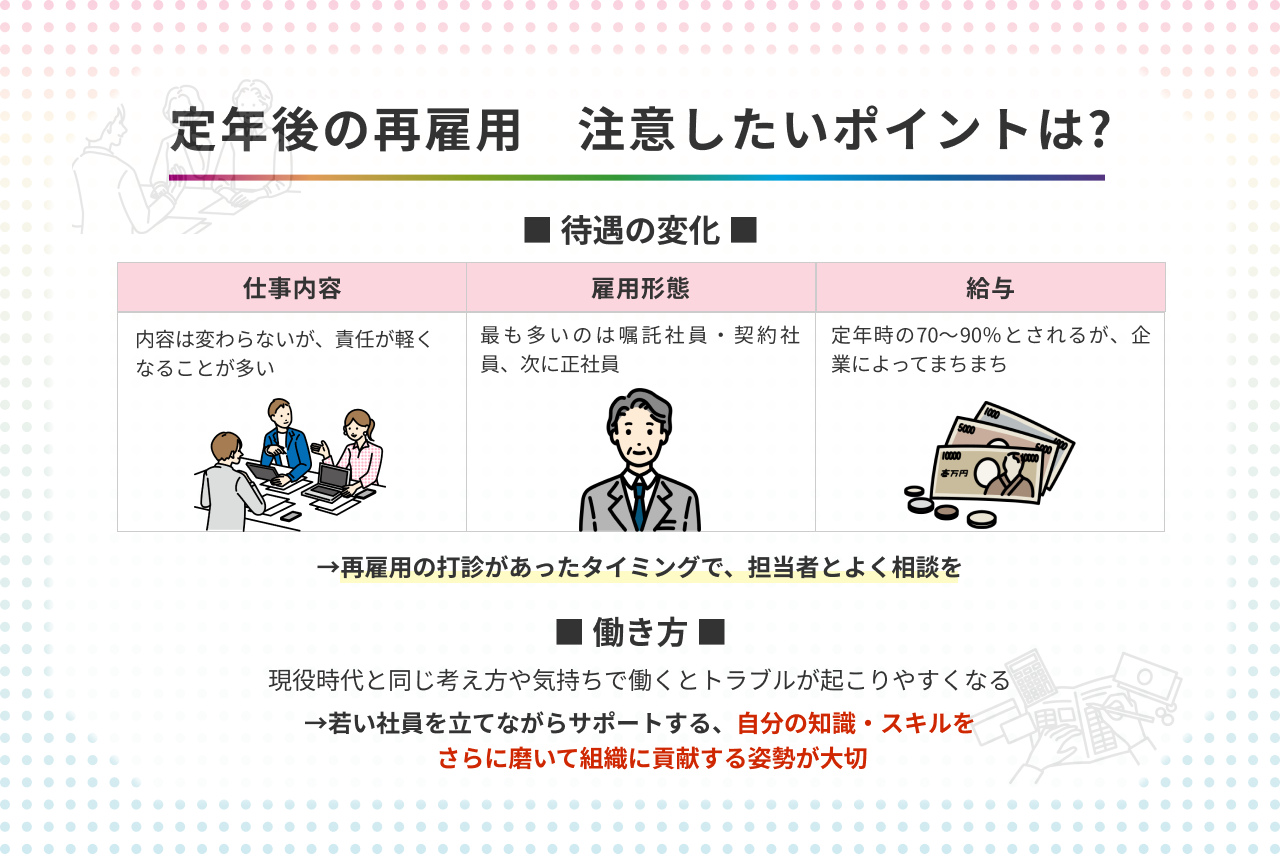

定年後の雇用については、日本では再雇用制度という形で比較的一般的に実践されています。再雇用制度は、定年退職後に一定期間、同じ会社で働き続けることができる制度で、多くの会社で導入されています。この制度は、熟練した人材の経験やノウハウを有効に活用し、若手社員への技術や知識の継承を促進することを目的としています。ただし、再雇用の条件は本採用時と比べると、給与や職位が低下することが多いです。

再雇用の条件と待遇

再雇用制度における条件と待遇は、会社によって大きく異なりますが、一般的に以下の点が考慮されます。

- 給与: 再雇用時の給与は、本採用時の給与よりも低くなることが一般的です。多くの場合は、定年退職時の給与の一定割合(例えば70%)が支給されます。

- 職位: 再雇用された社員の職位は、通常、専門職やアドバイザーとして設定されることが多く、管理職から外れることがあります。

- 勤務時間: 勤務時間はフルタイムのままである場合もあれば、短時間勤務や有期契約となることもあります。

再雇用制度の導入状況

再雇用制度は、多くの大企業や中堅企業で導入されていますが、中小企業ではまだ浸透していないケースも少なくありません。導入の背景には、高齢者の就労意欲の高まりや、労働力不足の問題があります。再雇用制度を導入する際には、労働基準法や各社の就業規則に従って、雇用条件や再雇用の期間などを明確に定める必要があります。

- 大企業: 多くの大企業では再雇用制度が既に整備されており、65歳までの再雇用が一般的です。

- 中堅企業: 中堅企業でも再雇用制度の導入が進んでいますが、具体的な条件は多様です。

- 中小企業: 中小企業では再雇用制度の導入が遅れているが、少しずつ進んでいます。

再雇用制度の利点と課題

再雇用制度には、企業と個人の両方に利点がありますが、同時に課題も存在します。

- 企業の利点: 再雇用制度により、熟練した人材の経験や知識を継続的に活用でき、若手社員の教育や育成に貢献します。

- 個人の利点: 定年後に継続して働き、社会とのつながりを維持できることが、年金収入の補完や精神的な満足感につながります。

- 課題: 再雇用制度の条件が不利であるため、再雇用を希望しない社員もいます。また、再雇用社員と若手社員との間で賃金や職位の格差が生じる可能性があります。

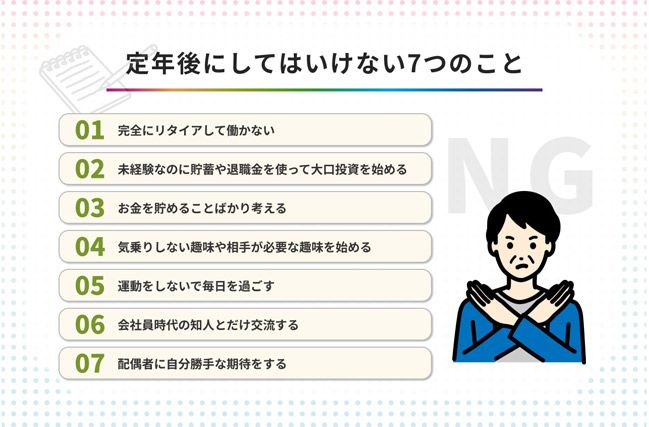

定年後にしてはいけないことは?

定年後になると、多くの人が新しい生活スタイルに移行しますが、一部の行動は避けるべきです。特に、無理な労働や過度なストレスを避けることが重要です。無理な労働は健康を損なう可能性があり、過度なストレスは精神的な負担につながります。また、健康診断を怠らないことも重要です。定期的な健康診断は、早期発見・早期治療に役立つため、定年後も継続的に受けるべきです。さらに、孤独感に陥らないよう、社会的な交流を続けることも大切です。友人や地域社会とのつながりを維持することで、精神的な充実感を得ることができます。

無理な労働を避ける

無理な労働は定年後に避けるべき重要なポイントです。長年の職場生活で体を酷使してきた人は、体内の負担が大きくなっています。したがって、過度の肉体労働や精神的なストレスを伴う仕事を避けることが大切です。代わりに、軽い運動や趣味を通じて、健康的な生活を送ることが推奨されます。

- 過度の肉体労働を避ける。

- 精神的なストレスを軽減する方法を見つける。

- 軽い運動や趣味に取り組む。

健康診断を定期的に受ける

定年後は健康管理がより重要になります。定期的な健康診断は、潜在的な健康問題を早期に発見し、適切な対処をするための重要な手段です。特に、高血圧や糖尿病などの慢性疾患は、早期発見と早期治療が効果的です。また、予防接種を受けることも忘れないようにしましょう。

- 定期的な健康診断を受ける。

- 慢性疾患の早期発見と治療を行う。

- 予防接種を受ける。

孤独感を避ける

定年後は仕事場での人間関係がなくなるため、孤独感に陥りやすくなります。これに対処するために、社会的な交流を続けることが重要です。地域のサークルや趣味のグループに参加したり、友人との交流を積極的に维持することが推奨されます。また、ボランティア活動に参加することで、社会貢献の意識を高め、精神的な充実感を得ることができます。

- 社会的な交流を続ける。

- 地域のサークルや趣味のグループに参加する。

- ボランティア活動に取り組む。

よくある質問

定年延長を避けたい ecstatic なぜ定年後の人生設計が重要なのか?

定年後の人生設計が重要である理由は、これによって個人の生産性や満足度が向上し、精神的な健康を維持できるからです。特に、定年後には新たな役割や趣味を見つけることが肝心で、そのプロセスはあらかじめ計画しておくことでスムーズに進むことが期待されます。また、経済的な面でも、定年後の生活を充実させるためには準備が不可欠で、早期からの資産形成や節約生活の実践、さらには副業の検討など、多面的なアプローチが求められます。

定年後も働き続ける方法はどんなものがあるのか?

定年後も働き続ける方法には、さまざまな選択肢が存在します。例えば、パートタイムでの仕事やフリーランスとしての活動、Volunteer活動などが挙げられます。また、自身の経験や専門知識を活かしてコンサルタントや研修生の指導役としての役割を担うことも可能です。さらに、新しいスキルを学び、その分野で新たなキャリアを築くことも一つの選択肢となります。これらの方法は、経済的安定だけでなく、社会とのつながりや自己実現の場を提供してくれます。

定年後の生活を円滑に移行させるための具体的な準備とは?

定年後の生活を円滑に移行させるためには、具体的な準備が不可欠です。まず、経済的な準備として、退職金の活用や年金の受給額の確認、節約生活の実践などが挙げられます。次に、精神的な準備として、新たな趣味や活動を見つけることが大切です。また、健康状態を維持するための定期的な医療チェックや適度な運動を取り入れるのも有効です。さらに、家族や友人との関係を深め、社会的なつながりを保つことも重要です。

定年延長のデメリットとその対策は?

定年延長にはいくつかのデメリットが考えられます。例えば、若手社員の昇進機会が制限されたり、個人の生活設計が遅れたりする可能性があります。また、身体的・精神的な負担が増加する恐れもあります。これらのデメリットに対しては、会社側が適切な対策を講じることが求められます。例えば、フレックスタイム制やテレワークの導入、定年後の再雇用制度の充実など、社員の負担を軽減する施策を実施することが重要です。個人としては、自身の健康状態やライフスタイルに合わせた働き方を選択することが大切です。