履歴書の退職理由に病気は書く?書き方と例文を紹介

履歴書の退職理由に病気を記載するかどうかは、多くの求職者が悩む問題の一つです。この選択肢について迷っている方のために、本記事では病気を退職理由として含める際の適切な書き方と具体例を紹介します。病気を理由にすること自体がネガティブな印象を与えないよう、誠実さと前向きさを兼ね備えた表現方法を提案します。また、病気から回復し、現在の健康状態についても触れることの重要性についても解説します。

病気を履歴書の退職理由に書くべきか?

履歴書の退職理由には、病気を書くかどうか迷う方も多いでしょう。病気は個人的な事情であり、雇用主に知られることで不利な状況に陥る可能性があります。しかし、正直に伝えることで、次の職場での働きやすさにつながることもあります。この記事では、病気を退職理由に書く際のポイントや例文を紹介します。

病気を退職理由に書くべきケース

病気を退職理由に書くべきケースには以下のものが挙げられます。

- 長期的な病気:数か月以上続く慢性疾患や持病がある場合。

- 完全な回復を望めない病気:再発の可能性がある病気や、完治が難しい病気の場合。

- 仕事に直接影响のある病気:特定の仕事の遂行に影響を及ぼす可能性がある病気。

これらのケースでは、病気を正直に伝えることで、新しい職場で適切な配慮を受けたり、適した職種や勤務形態を提案してもらえる可能性があります。

病気を退職理由に書くべきでないケース

一方で、病気を退職理由に書くべきでないケースもあります。

- 一時的な病気:短期間で回復する軽度の病気。

- プライバシーの保護:病気が個人的な事情に深く関連している場合。

- 病気の回復後:すでに回復している病気で、現在の仕事に影響がない場合。

これらのケースでは、病気を書くことで逆効果になる可能性があります。必要ない場合は、他の理由を書くか、具体的な理由を省略する方が賢明です。

病気の退.cat理由を書く際のポイント

病気の退職理由を書く際は、以下のポイントに注意しましょう。

- 具体的な理由を簡潔に述べる:病気の詳細を詳しく書くのではなく、退職に至った具体的な理由を簡潔に説明します。

- 現在の状況を明確にする:現在の病状や回復の状況を明確にします。例えば、「現在は回復しており、業務に支障はありません」と書くと良いでしょう。

- 前向きな姿勢を示す:病気や治療期間を経て、どのように前向きに取り組んでいるかを示します。例えば、「病気を経験し、健康の大切さを再認識し、より意欲的に仕事に取り組んでいきます」と書くことができます。

これらのポイントに従うことで、病気を理由にしても新しい職場での評価を下げるリスクを軽減することができます。

病気の退職理由の例文

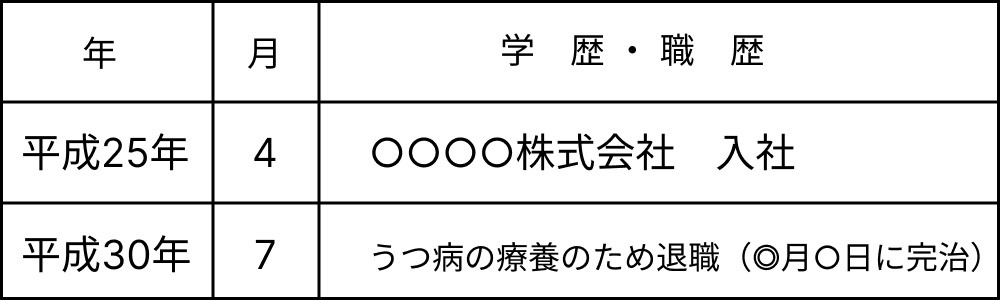

以下は、病気を退職理由に書く際の例文です。

| 例文 | 解説 |

|---|---|

| 「過去に○○病を発症し、治療のために休職していました。現在は回復し、業務に支障はありませんが、前任の職場では環境が整っておらず、新しい環境でチャレンジしたいと考えています。」 | 具体的な病名を述べて、現在の状況と前向きな姿勢を示しています。 |

| 「長期にわたる○○の症状により、前任の職場では業務に支障が生じていました。現在は回復し、新しい環境で意欲的に取り組むことができます。」 | 症状を簡潔に述べて、前向きな姿勢を示しています。 |

| 「持病である○○病の症状が悪化し、前任の職場では適切な配慮が得られませんでした。現在は安定していますが、より理解のある職場で働きたいと考えています。」 | 持病の存在を述べて、新しい職場への希望を示しています。 |

これらの例文を参考に、自身の状況に合わせて適切に書き換えてください。

病気の退職理由を書く際の注意点

病気の退職理由を書く際は、以下の点に注意しましょう。

- 病状の変化や予後を明確に:病気が完治しているか、再発の可能性があるかを明確に伝える。

- プライバシーの保護:詳細な病状や個人的な事情を控えめに伝える。

- 前向きな姿勢を強調:病気を経験し、どのように前向きに取り組むかを示す。

- 新しい職場への希望を示す:新しい職場での意欲と期待を明確に伝える。

- 医師の診断書を用意する:必要に応じて、医師の診断書を提出する。

これらの注意点を守ることで、病気を正直に伝えることで新しい職場での評価を高めることができます。

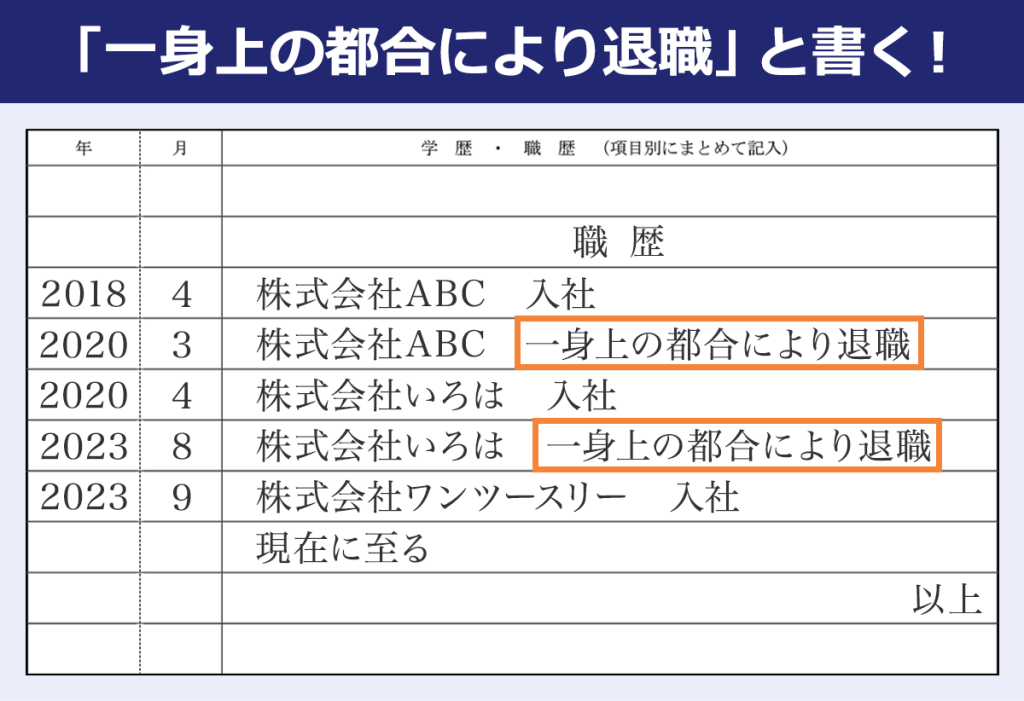

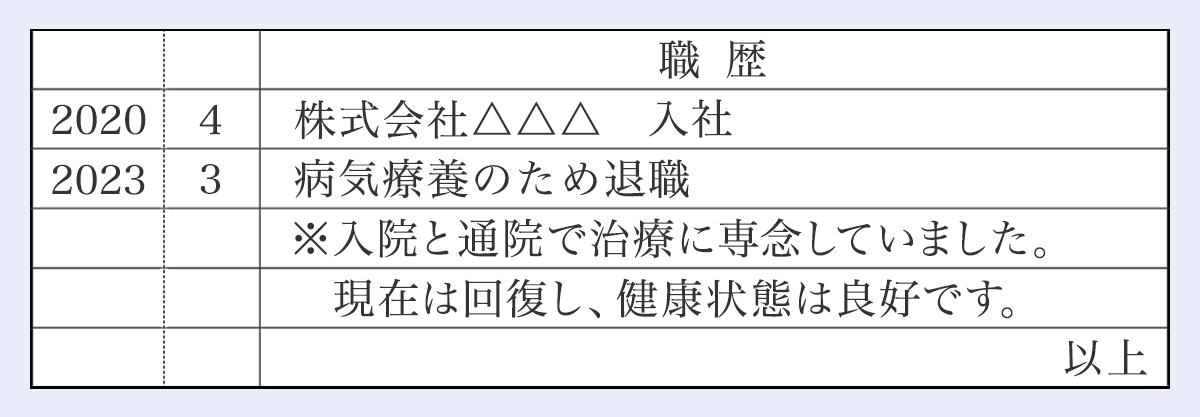

病気で退職した場合、履歴書の書き方は?

病気で退職した場合、履歴書の書き方について、以下に詳細に説明します。

病気による退職の理由をどのように伝えるか

病気で退職した場合、履歴書の職歴欄で適切に伝えることが重要です。病気の詳細を必要以上に述べるのではなく、短く明確に表現することがおすすめです。例えば、「健康理由により退職」と簡潔に記載すると良いでしょう。また、病気の経緯や治療についての詳細は、面接時に適切な機会に話すことが望ましいです。

- 「健康理由により退職」など、短く明確に記載する。

- 病気の詳細は必要以上に述べず、短い説明に留める。

- 面接時に適切な機会に、病気の経緯や治療について詳細に説明する。

職歴の中断期間の説明方法

病気により職を退いた場合、職歴に空白期間が発生することがあります。このような期間の説明は、積極的に自己啓発やスキル向上の経験としてアピールすることが効果的です。例えば、「健康回復のための休養期間中に、オンラインコースで新しいスキルを学習しました」というように、前向きな姿勢を示すことが重要です。

- 職歴の空白期間を積極的に自己啓発やスキル向上の経験としてアピールする。

- 具体的な学びや活動を挙げることで、前向きな姿勢を示す。

- 健康回復に加えて、新たなスキルや資格を取得したことを強調する。

病気経験を強みに活かす方法

病気を経験したことは、逆境を乗り越えた経験として、強みに活かすことができます。履歴書の「自己PR」や「職務経歴」欄で、病気を経験したことで得た教訓やスキルについて言及すると良いでしょう。例えば、「病気を経験したことで、困難に立ち向かうメンタルタフネスが鍛えられました」というような表現が適切です。

- 病気経験を逆境を乗り越えた強みとしてアピールする。

- 具体的な教訓やスキルを挙げ、その経験が仕事にどのように活きるかを説明する。

- 病気を経験したことで、自己成長やメンタルタフネスが向上したことを強調する。

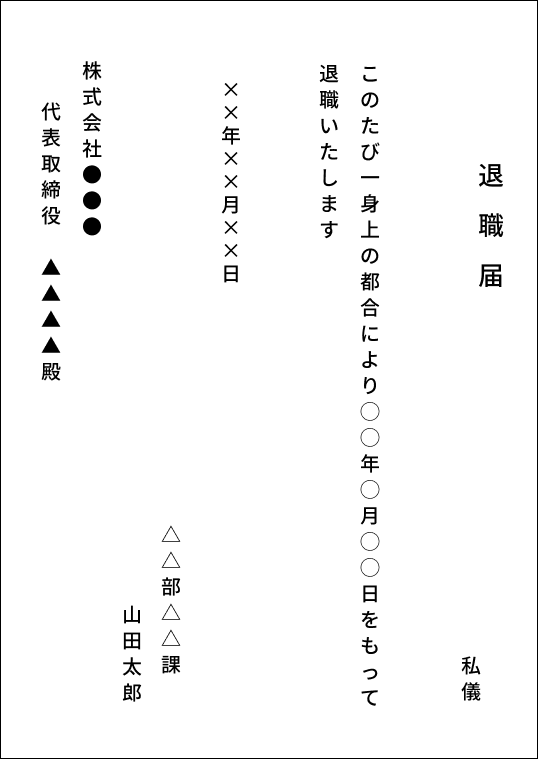

病気で退職するときの退職理由の例文は?

病気により、私の健康状態が長期間改善しないため、会社を退職させていただくことにしました。過去数ヶ月間、医療機関の指示に従って治療を受け、また職場における理解と配慮にも感謝しておりますが、私の体調は十分に回復せず、さらに悪化する可能性があると診断されました。そのため、現在の職務を継続することが困難であるため、会社を去ることを決断いたしました。

病気による退職理由の書き方

病気による退職理由を書く際には、以下の点を心がけることが重要です。

- 具体的な病名を明かさずに済むように、一般的な表現を使うと良いです。

- 誠意を持って、会社や同僚への感謝の気持ちを示すことが大切です。

- 具体的な日付を明記し、事前に伝えることで周囲に配慮することが重要です。

病気による退職理由の例文テンプレート

以下は、病気による退職理由の例文のテンプレートです。

- 私は医師から、現在の健康状態を維持し、回復するためには十分な休養が必要とアドバイスを受けました。

- 私の治療には長期的な時間を要するため、職務を継続することが困難となりました。

- 会社の規定や理解ある環境に感謝しておりますが、私の健康を最優先に考え、退職を決断いたしました。

病気による退職理由を伝える際の注意点

病気による退職理由を伝える際には、以下の点に注意しましょう。

- プライバシーを守るため、必要な範囲を超えて病状を詳細に説明しないようにしましょう。

- 誠実さを持ち、事実に基づいた理由を伝えることが重要です。

- 配慮を持ち、可能であれば事前に上司や人事部門に相談し、適切な手続きを行うことが望ましいです。

履歴書の退職理由に体調不良は書けますか?

履歴書の退職理由に体調不良を書くことは可能です。ただし、その理由が<本物>であれば、詳細に説明する必要があります。具体的には、どのような<体調不良>であったか、どのように治療したか、現在の<健康状態>はどうかを具体的に書きましょう。また、現在は元気であることを強調し、以前の<体調不良>が職業活動に影響を及ぼすことなく、 nuevo trabajo に全力で取り組めることを示すことが重要です。

体調不良を退職理由として選ぶべき時

体調不良を退職理由として<履歴書>に書くべき時があるという事実は明らかです。以下に、その状況をいくつか挙げてみましょう。

- 病気や<怪我>により、仕事を続けることができなくなった場合。

- 特定の<職場環境>に起因する<ストレス>が原因となり、心身の<健康>に悪影響を及ぼした場合。

- 長期にわたる<過労>により、<倦怠感>や<うつ状態>が引き起こされ、休養が必要となった場合。

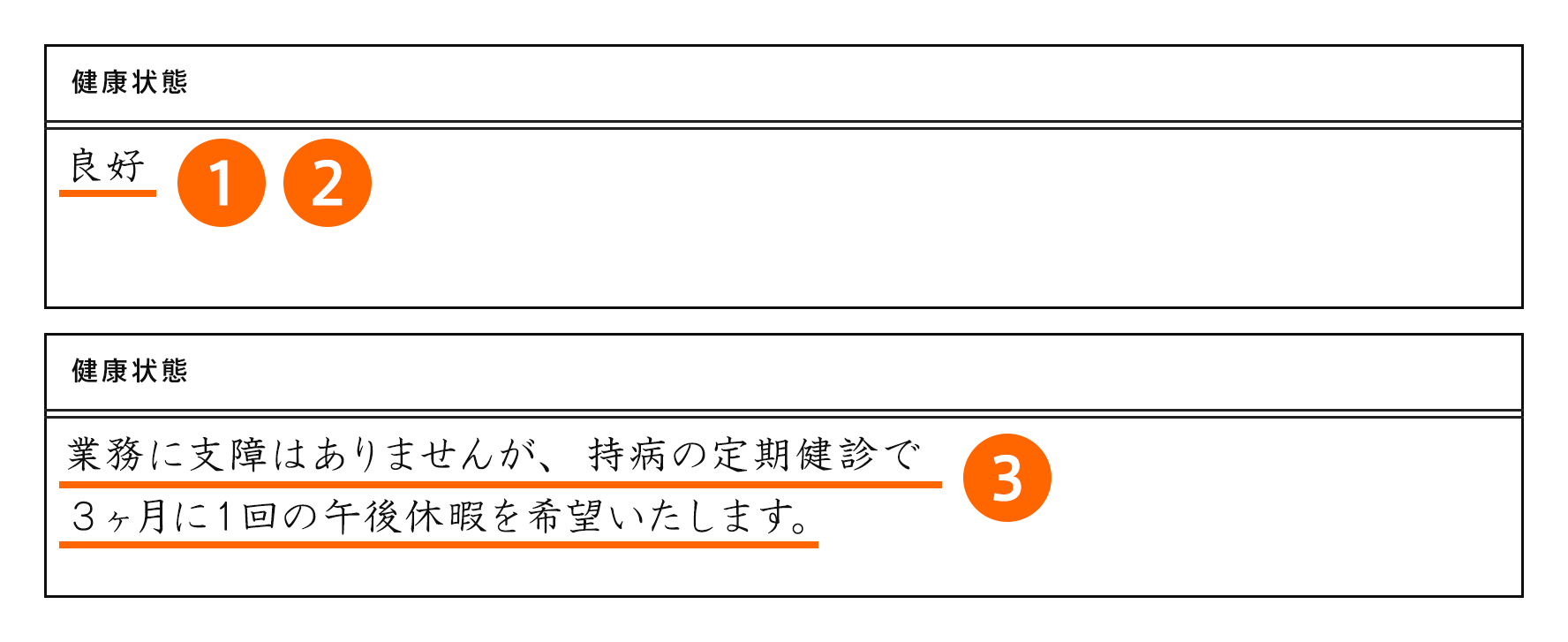

履歴書に<体調不良>を書く際の注意点

<体調不良>を退職理由として<履歴書>に記載する際、注意すべき点はいくつかあります。以下に、そのポイントを列挙します。

- 誇張を避ける:<体調不良>の内容をに実際以上に大げさにした記述は避けるべきです。<本物>の内容を誠実に伝えることが大切です。

- 現在の健康状態を明確に:<現在>の<健康状態>が良好であることを明確に示すことが重要です。これにより、<新しい職場>で<活躍>できる見込みがあることをアピールできます。

- <具体的>な対策と改善策を示す:<体調不良>の原因に対処し、再発を防ぐための具体的な<対策>を挙げることが有効です。

<体調不良>を退職理由にした場合の<面接>対策

<体調不良>を<退職理由>として<履歴書>に記載した場合、<面接>での質問に備えることが重要です。以下に、<面接>対策のポイントをまとめます。

- <本物>の内容を伝えられる準備:<面接>で<体調不良>の詳細について聞かれる可能性が高いです。<本物>の内容を伝えられるよう、具体的な<症状>や<治療>の過程を整理しておきましょう。

- <前向き>な<姿勢>を示す:<体調不良>を経験したことで、<健康>や<仕事>に対する<姿勢>が<改善>したことを強調しましょう。

- <新しい職場>での<貢献>をアピールする:<現在>は元気であることを伝え、<新しい職場>で<能力>を発揮し、<チーム>に<貢献>できるという意欲を示すことが大切です。

うつ病で退職した理由を履歴書にどう書けばいいですか?

うつ病で退職した理由を履歴書に記載する際は、あくまで前向きかつ前進志向な態度を保つことが大切です。まず、健康上の理由により、現職での継続が困難だったことを簡潔に説明します。その後、現在の健康状態の改善と、職場復帰に向けての準備が整っていることを強調します。具体的には、治療の成果や自己管理の方法、今後の予防策などについて触れることで、再発リスクの低さを示すことができます。

1. うつ病の経緯と退職の具体的理由

うつ病の経緯と退職の具体的理由を説明する際は、以下の点に注意しましょう。

- 経緯の説明:うつ病の発症時期や原因、症状について簡潔に記述します。

- 医師の診断:医師の診断結果や休職の必要性について言及します。

- 退職の必然性:健康状態の回復を優先し、現職での継続が困難だったことを説明します。

2. 現在の健康状態と職場復帰の準備

現在の健康状態と職場復帰の準備について説明する際は、以下の点に注意しましょう。

- 治療の進捗:うつ病の治療が進んでおり、症状が改善したことを強調します。

- 自己管理の方法:ストレスマネジメントや生活習慣の改善について言及します。

- 職場でのサポート体制:必要であれば、新しい職場でのサポート体制や配慮について期待します。

3. 今後の予防策と取り組み

今後の予防策と取り組みについて説明する際は、以下の点に注意しましょう。

- 定期的な健康管理:定期的な健康診断やメンタルヘルスチェックを継続します。

- 職場環境の適応:ストレスの少ない職場環境や、適度な業務量を求める意向を示します。

- 自己実現への意欲:新しい職場で自己実現を目指し、前向きに取り組む意志を示します。

よくある質問

履歴書に病気を理由に退職したことを記載しても問題ないですか?

履歴書に病気を理由に退職したことを記載する際は、注意が必要です。一般的には、病気を直接記載するのは避ける傾向にありますが、必要な情報であると判断される場合は、どのように記載するかが重要です。具体的には、病気の詳細な内容を記載するのではなく、業務に影響を与えた健康上の理由を簡潔に説明することをおすすめします。また、現在の健康状態が回復していることを強調することで、将来的な勤務に対する不安を軽減できます。

履歴書で病気を理由に退職したことを記載する際の注意点は何ですか?

履歴書で病気を理由に退職したことを記載する際には、以下の注意点を守ることが重要です。まず、病気の詳細な内容を記載せず、健康上の理由によって業務に支障が生じたことを簡潔に説明することです。また、病気の治療や休養によって現在は十分な健康状態であることを明記し、将来の業務に影響を与える可能性がないことを強調します。さらに、積極的な姿勢を伝えられるように、病気を通じて得た経験や学びについても触れることで、前向きな印象を残すことができます。

履歴書で病気を理由に退職したことを記載する際の具体例を教えてください。

履歴書で病気を理由に退職したことを記載する際の具体例は以下の通りです。「健康上の理由により、一時的に業務に支障が生じ、退職を余儀なくされました。約6ヶ月間の治療と休養を経て、現在は十分な健康状態に回復し、再び業務に専念できるつもりです。この経験を通じて、自身の健康管理の重要性を痛感し、今後はより一層健康的な生活を心がけていきます。」このような記載により、病気の詳細を控えつつ、現在の健康状態と前向きな姿勢をアピールできます。

病気を理由に退職した場合、面接でどのように説明すべきですか?

病気を理由に退職した場合の面接での説明は、履歴書での記載と同様の注意が必要です。まず、病気の詳細な内容に触れず、健康上の理由によって業務に支障が生じたことを簡潔に説明しましょう。さらに、現在は健康状態が十分に回復し、再び業務に専念できる準備ができていることを強調します。また、この経験を通じて得た学びや成長についても触れることで、前向きな印象を与えられます。面接官に対して、信頼性とプロフェッショナリズムを示すことがポイントです。