【フレックスタイム制導入企業🏢】一覧でわかる!働き方改革

フレックスタイム制は、従業員の労働時間を柔軟に調整できる制度で、働き方改革の一環として注目されています。本記事では、フレックスタイム制を導入している企業を一覧で紹介します。これらの企業では、従業員が自己のライフスタイルや業務の特性に応じて労働時間を調整できるため、生産性の向上やワークライフバランスの実現が期待されています。導入事例や具体的な運用方法についても解説し、フレックスタイム制のメリットと課題を明らかにします。

【フレックスタイム制導入企業】一覧とそのメリット

フレックスタイム制を導入している企業は、従業員の生活と仕事のバランスを改善し、労働生産性を高めるための取り組みとして注目されています。このセクションでは、フレックスタイム制を導入している企業のリストと、その導入により得られる主なメリットを詳しく解説します。

フレックスタイム制の概要

フレックスタイム制は、従業員が一定の時間帯(コアタイム)には出社し、それ以外の時間帯(フレキシブルタイム)は自由に調整できる勤務制度です。この制度は、従業員が自分の生活スタイルに合わせて労働時間を調整できるため、ワークライフバランスの改善に役立ちます。また、通勤ラッシュを避けられるため、ストレス軽減にもつながります。

フレックスタイム制導入企業の一覧

以下に、代表的なフレックスタイム制を導入している企業を一覧にまとめました。

| 企業名 | 業種 | フレックスタイム制の詳細 |

|---|---|---|

| ソニー株式会社 | 電気・電子機器製造業 | コアタイム:10:00 - 15:00、フレキシブルタイム:8:00 - 18:00 |

| 日立製作所 | 重電・産業用機械製造業 | コアタイム:10:30 - 15:30、フレキシブルタイム:7:00 - 20:00 |

| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行・証券業 | コアタイム:10:00 - 15:00、フレキシブルタイム:8:00 - 19:00 |

| みずほフィナンシャルグループ | 銀行・証券業 | コアタイム:10:00 - 15:00、フレキシブルタイム:8:00 - 19:00 |

| 三井住友銀行 | 銀行・証券業 | コアタイム:10:00 - 15:00、フレキシブルタイム:8:00 - 19:00 |

フレックスタイム制の導入メリット

フレックスタイム制を導入することで、企業や従業員にとって以下のメリットがあります。 1. ワークライフバランスの改善:従業員が自分の生活スタイルに合わせて労働時間を調整できるため、仕事とプライベートのバランスを保ちやすくなります。 2. 生産性の向上:従業員のパフォーマンスが向上し、労働時間の質が向上します。 3. ストレス軽減:通勤ラッシュを避けられるため、ストレスが軽減され、心身の健康が向上します。 4. talent attraction and retention:フレックスタイム制を導入することで、優秀な人材を惹きつけ、離職率を低下させることができます。 5. コスト削減:オフィススペースの有効利用や、電力費の削減など、さまざまなコスト削減につながります。

フレックスタイム制の導入における注意点

フレックスタイム制を導入する際には、以下の几点に注意が必要です。 1. コアタイムの設定:コアタイムは従業員が必ず出社する時間帯であるため、業務の連携やコミュニケーションを保つために適切な時間帯を設定することが重要です。 2. 業務の透明性:フレックスタイム制を導入することで、従業員の労働時間がばらついたり、業務の進捗が見えにくくなる可能性があります。そのため、業務管理システムを導入し、業務の透明性を保つことが必要です。 3. 公平性の確保:フレックスタイム制を導入することで、従業員間で不公平感が生じる可能性があります。そのため、公正な評価システムを導入し、公平性を確保することが大切です。 4. 教育・トレーニング:フレックスタイム制を適切に運用するためには、従業員に対して教育・トレーニングを実施し、新制度への理解を深めることが重要です。 5. 段階的な導入:フレックスタイム制を一度に導入するのではなく、段階的に導入し、問題点を洗い出して改善することが有効です。

フレックスタイム制の成功事例

代表的なフレックスタイム制の成功事例を紹介します。 1. ソニー株式会社:2000年からフレックスタイム制を導入し、従業員の満足度向上や生産性向上に成功しています。コアタイムを10:00 - 15:00としており、従業員が柔軟に労働時間を調整できる環境を提供しています。 2. 日立製作所:2016年からフレックスタイム制を導入し、ワークライフバランスの改善や従業員の健康促進に取り組んでいます。コアタイムは10:30 - 15:30としており、従業員が自分のライフスタイルに合わせて労働時間を調整できるようにしています。 3. 三菱UFJフィナンシャル・グループ:2019年からフレックスタイム制を導入し、金融業界における働き方改革の先駆けとなっています。コアタイムは10:00 - 15:00としており、従業員の生産性向上やストレス軽減に取り組んでいます。 4. みずほフィナンシャルグループ:2019年からフレックスタイム制を導入し、働き方改革の一環として取り組んでいます。コアタイムは10:00 - 15:00としており、従業員が自分のライフスタイルに合わせて労働時間を調整できるようにしています。 5. 三井住友銀行:2019年からフレックスタイム制を導入し、従業員のワークライフバランス改善や生産性向上に取り組んでいます。コアタイムは10:00 - 15:00としており、通勤ラッシュの緩和やストレス軽減に貢献しています。

フレックスタイム制は働き方改革でどのように改正されたか?

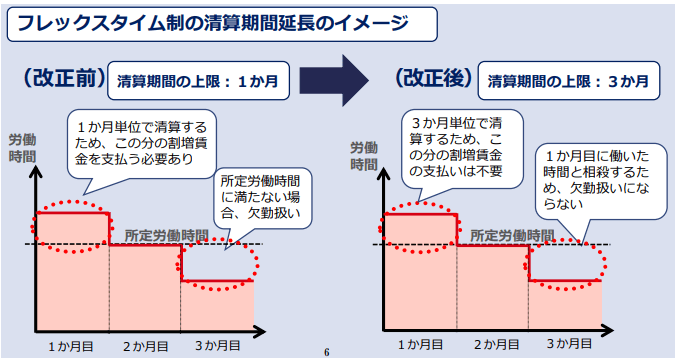

フレックスタイム制は、働き方改革の一環として、労働時間の管理の柔軟性と労働者の生活の質の向上を目的に改正されました。2019年に施行された働き方改革関連法に基づいて、フレックスタイム制の具体的な改正内容は以下のとおりです。

フレックスタイム制の改正の背景

フレックスタイム制の改正の背景には、長時間労働の是正と労働時間の自由度の向上があります。これにより、労働者がより効率的に仕事を遂行し、私生活とのバランスを取ることが可能になりました。具体的には、次の点が改正されました。

- フレックスタイム期間の拡大:フレックスタイム期間を月単位から複数月単位に拡大したことで、労働者が長期的なスケジュール調整が容易になりました。

- 割増賃金の緩和:フレックスタイム制の適用範囲を拡大し、所定労働時間を超えた時間についても割増賃金の対象から一部除外されるようになりました。

- 労働時間管理の柔軟化:労働時間をより柔軟に管理するため、労働者との個別の協定に基づいて、労働時間の始終時間を設定することが可能になりました。

改正後のフレックスタイム制の主な特徴

改正後のフレックスタイム制は、労働者の自由度を高め、労働環境の改善を目指しています。以下が主な特徴です。

- 柔軟な労働時間の設定:労働者自身が労働時間を設定できる範囲が広がり、個人のライフスタイルに合わせた働き方が可能になりました。

- 労働時間と休憩時間の明確化:労働時間と休憩時間の区別が明確化され、適切な休憩時間を確保することが求められるようになりました。

- 労働時間の TRANSPARENCY:労働時間の管理システムの透明性が高まり、労働者の労働時間の把握が容易になりました。

改正の効果と課題

改正後のフレックスタイム制の導入は、労働者の働き方の多様性と生産性の向上に寄与しています。ただし、以下の課題も存在します。

- 実効性の確保:フレックスタイム制の導入が単なる形骸化にならず、実質的に労働者の負担が軽減されることが重要です。

- 労働者の意識変革:労働者自身がフレックスタイム制を活用する意識を持つことが必要で、マネージャーや組織の理解と支援が不可欠です。

- 制度の適切な運用:フレックスタイム制が適切に運用され、労働者の健康や福利厚生が確保されることが求められます。

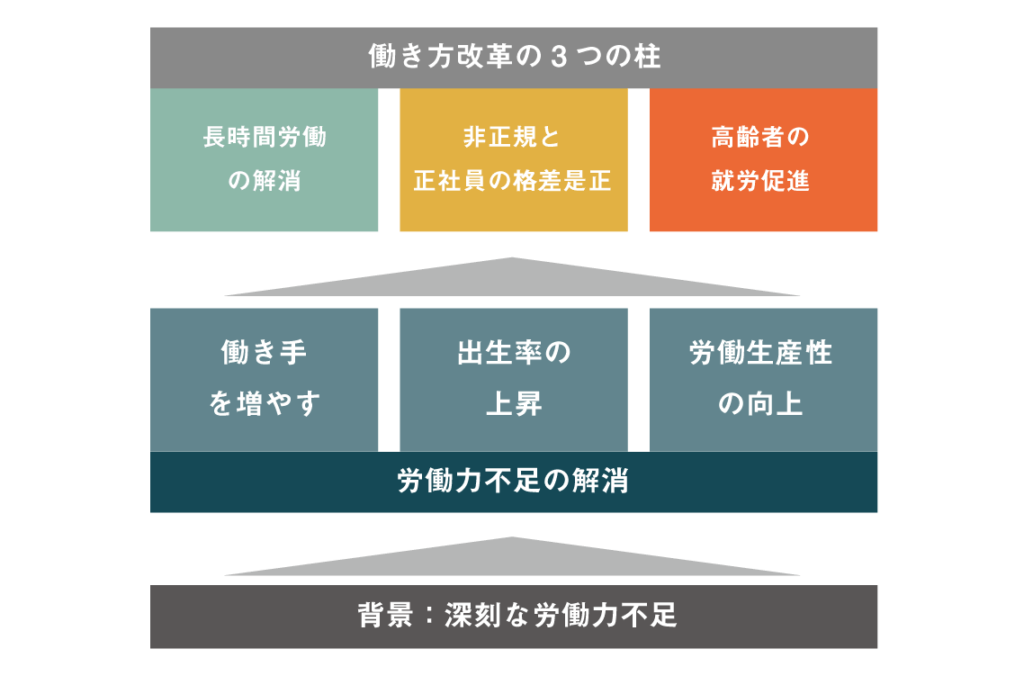

企業が行っている働き方改革とは?

企業が行っている働き方改革とは、労働環境の改善や生産性向上を目指す一連の取り組みのことを指します。具体的には、長時間労働の是正、フレキシブルな勤務体制の導入、テレワークの促進、有給休暇の取得促進、多様な人材の活用などに焦点を当て、従業員の健康や生活の質(QOL)向上を図ることを目的としています。これらの改革は、企業の競争力の維持や、従業員のエンゲージメントの向上、さらには人口減少社会における人材の確保にもつながることが期待されています。

長時間労働の是正

長時間労働の是正は働き方改革の重要な一環です。これには、残業時間の管理や、労働時間の上限設定が含まれます。企業は、以下のような取り組みを行っています。

- 残業時間の管理:時間外労働の上限を設定し、超過した場合は管理職が対応するシステムを導入しています。

- 労働時間の短縮:週40時間労働や、フレックスタイム制度の導入により、労働時間を効率的に管理しています。

- 有給休暇の取得促進:全従業員が有給休暇を取得しやすい環境を作ることで、過労を防止しています。

フレキシブルな勤務体制の導入

フレキシブルな勤務体制の導入は、従業員のワークライフバランスを向上させるための重要な取り組みです。これには、フレックスタイム制やリモートワークの導入が含まれます。企業は、以下のような取り組みを行っています。

- フレックスタイム制度:コアタイムとフレキシブルタイムを設け、従業員が自由に勤務時間を調整できる環境を提供しています。

- リモートワークの促進:テレワークを推奨し、必要なインフラやツールの提供を行っています。

- 短時間勤務制度:子育てや介護などの理由で短時間勤務を希望する従業員を支援しています。

多様な人材の活用

多様な人材の活用は、企業の多角化や競争力向上につながる重要な要素です。これには、女性や高齢者、障がい者の雇用促進が含まれます。企業は、以下のような取り組みを行っています。

- 女性の活躍推進:女性管理職の育成や、産休・育休制度の充実により、女性のキャリアアップを支援しています。

- 高齢者の雇用継続:60歳以上の従業員が働き続ける環境を作ることで、豊富な経験を活かした人材を確保しています。

- 障がい者の雇用促進:障がい者雇用率の達成に向けて、適切な職種や職場環境の提供を行っています。

フレックスタイム制度を導入している企業は?

フレックスタイム制度を導入している企業は、日本国内でも増加しています。特に、大手企業やテクノロジー企業を中心に、フレックスタイム制度の導入が進んでいます。例えば、ソニー株式会社、NTTデータ株式会社、株式会社リクルートホールディングスなどが、フレックスタイム制度を採用しています。これらの企業は、従業員のワークライフバランスの向上や、生産性の向上を目的としています。

大手企業での導入事例

大手企業では、フレックスタイム制度を導入することで、従業員の労働環境の改善を図っています。例えば、ソニー株式会社では、フレックスタイム制度を導入し、従業員が自由に労働時間を調整できるようにしています。これにより、従業員は自分のライフスタイルに合わせて働けるようになり、結果として生産性が向上しています。

- ソニー株式会社: 従業員が柔軟に労働時間を調整できるようになり、ワークライフバランスが改善。

- NTTデータ株式会社: 従業員のストレス軽減や、健康面でのメリットが得られている。

- 株式会社リクルートホールディングス: 従業員のモチベーション向上や、業務効率が改善。

中小企業での導入事例

中小企業でも、フレックスタイム制度の導入が進んでいます。特に、テクノロジー業界やクリエイティブ業界では、フレックスタイム制度が従業員の創造性を引き出す手段として活用されています。例えば、サイバーエージェント株式会社や株式会社グリーなどが、フレックスタイム制度を導入しています。

- サイバーエージェント株式会社: 従業員が自由にプロジェクトに取り組める環境が醸成。

- 株式会社グリー: 従業員の自主性を尊重し、業務の質を向上。

- 株式会社リクルーティング・サービス: 従業員の多様性を尊重し、働きやすい環境を提供。

導入の効果と課題

フレックスタイム制度の導入には、多くの効果が報告されていますが、同時に課題も存在します。効果としては、従業員の満足度向上や、離職率の低下などが挙げられます。一方、課題としては、コミュニケーションの頻度低下や、管理職の負担増加などが挙げられます。これらの課題に対応するため、企業では従業員との定期的な対話を促進したり、フレックスタイム制度の運用ルールを明確にすることを心がけています。

- 効果: 従業員の満足度が向上し、離職率が低下。

- 課題: 通信の頻度低下や、管理職の負担増加。

- 対策: 定期的な対話の促進や、運用ルールの透明化。

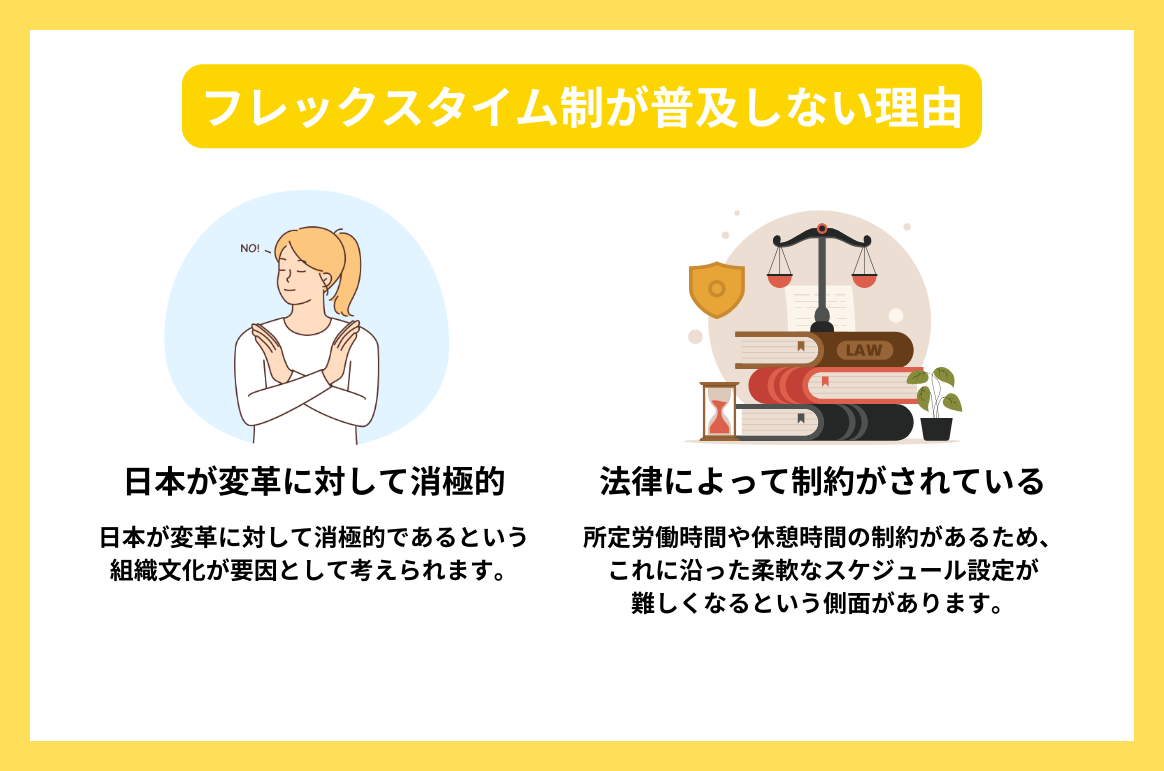

フレックスタイムが普及しない理由は何ですか?

フレックスタイムが普及しない理由は複数ありますが、主に以下の要因が関与しています。日本では、伝統的な労働文化や組織の硬直性、労働法規制などがフレックスタイムの導入を妨げているとされています。特に、長時間労働の慣行や成果主義の評価制度の未発達、管理職の意識改革の遅れなどが挙げられます。

労働文化の影響

日本では、労働時間ではなく勤務時間重視の文化が根強く存在しています。多くの企業では、従業員がオフィスにいる時間を重視し、労働の質や成果よりも時間の長さを評価する傾向があります。この結果、フレックスタイム制度の導入が進みにくい状況となっています。また、従業員同士の競争や上司の観察下での勤務が求められるため、フレックスタイムによる柔軟な勤務時間の活用が制限されがちです。

- 勤務時間重視の文化

- 労働の質や成果の軽視

- 上司や同僚の観察下での勤務の強制

組織の硬直性と管理職の意識改革

多くの企業では、組織の硬直性がフレックスタイムの導入を妨げています。特に、管理職が従業員の勤務時間を細かく管理することに慣れており、フレックスタイムによる勤務時間の自由化に抵抗感があります。また、管理職自身の意識改革が遅れていることも問題となっています。フレックスタイムの導入には、管理職が従業員の成果を重視する評価基準を確立し、労働時間の管理から離れることが必要です。

- 組織の硬直性

- 管理職の従業員管理への抵抗感

- 管理職の意識改革の遅れ

労働法規制と制度の未整備

労働法規制や制度の未整備もフレックスタイムの普及を妨げています。日本の労働基準法では、標準的な労働時間や休憩時間の設定が厳しく規制されており、フレックスタイム制度の導入に際しては多くの障壁が存在します。特に、フレックスタイムの導入に必要な法的基盤やガイドラインが不足しているため、企業が制度を導入する際の不安や混乱が生じています。

- 労働基準法による規制

- フレックスタイム導入に必要な法的基盤の不足

- GUIDEラインやサポート体制の未整備

よくある質問

フレックスタイム制導入企業のリストはどこで見つけることができますか?

フレックスタイム制導入企業のリストは、厚生労働省の公式ウェブサイトや、労働政策研究・研修機構(JILPT)のサイトで提供されています。これらのサイトでは、業種別や企業規模別に分類されたリストが公開されており、企業の具体的な導入状況や効果についても詳細に説明されています。また、民间の求人サイトや人事・労務に関する専門誌でも、フレックスタイム制を導入している企業の情報を提供しています。

フレックスタイム制の導入は働き方改革にどのように貢献していますか?

フレックスタイム制の導入は、労働時間の柔軟化とワークライフバランスの向上に大きく貢献しています。従業員は、自分の生活スタイルや状況に応じて勤務時間を調整できるため、家庭やプライベートの時間をより充実させることができます。また、生産性の向上も見込んでおり、効率的な業務遂行や創造性の発揮が期待されています。この制度は、長時間労働の是正や、女性や高齢者の労働参加促進にも効果的です。

フレックスタイム制導入企業の具体的な効果はどのようなものがありますか?

フレックスタイム制導入企業における具体的な効果には、従業員の満足度向上、職場の雰囲気の改善、離職率の低下などが挙げられます。多くの企業で、フレックスタイム制の導入により、従業員がより健康的で充実した生活を送ることができ、その結果、業績の改善や顧客満足度の向上につながっています。また、残業時間の削減や無理な勤務の回避など、労働環境の改善にも貢献しています。

フレックスタイム制を導入する際の注意点は何ですか?

フレックスタイム制を導入する際には、労働時間管理の適切なシステムの整備が必要です。従業員の勤務時間を正確に把握し、法定労働時間や休憩時間の遵守を确保することが求められます。また、コミュニケーションの維持も重要な注意点で、フレックスタイム制の導入により、従業員の勤務時間が異なる場合でも、チームとしての連携を保つことが大切です。さらに、労働組合との協議や社内ルールの明確化も忘れずに実施する必要があります。