【条件をチェック!】住宅手当をもらうための条件と注意点

住宅手当は、雇用主が提供する重要な福利厚生の一つです。しかし、この手当を受け取るためには、特定の条件を満たす必要があります。例えば、居住地や家賃の額、勤続年数などによっては、手当の対象にならないこともあります。また、申請手続きや提出書類にも注意が必要です。本記事では、住宅手当を確実に受け取るための条件と注意点を詳しく解説します。これらの情報を理解することで、適切に手当を活用し、より快適な生活を送ることができるでしょう。

【条件をチェック!】住宅手当をもらうための条件と注意点

住宅手当をもらうためには、特定の条件を満たす必要があります。このセクションでは、住宅手当の条件と注意点について詳しく説明します。

1. 会社の規定を確認する

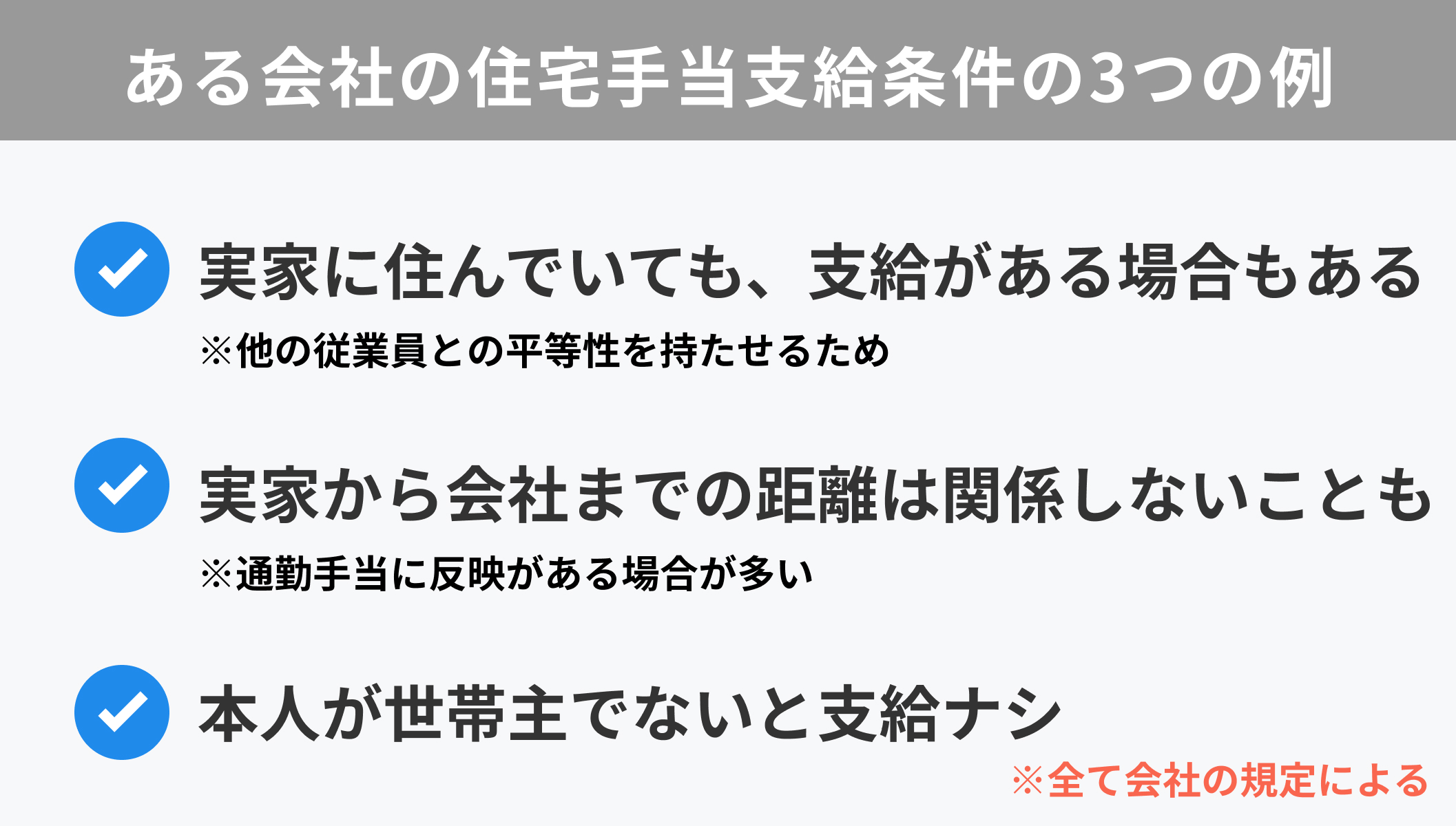

住宅手当の支給は、会社によって異なる場合があります。従業員が手当を申請する前に、必ず会社の人事部や総務部に確認することが重要です。以下に、一般的な会社の規定をご紹介します。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 勤務年数 | 1年以上の社員に支給される場合が多い |

| 職位 | 管理職や一定以上の職位に限定される場合がある |

| 住居の距離 | 会社からの通勤距離が一定以上である場合に支給される |

| 家賃の上限 | 一定額以上の家賃は支給されない場合がある |

2. 住居の種類と条件

住宅手当の対象となる住居の種類には、賃貸住宅、購入住宅、社宅などがあります。それぞれの住居の条件について詳しく説明します。

| 住居の種類 | 条件 |

|---|---|

| 賃貸住宅 | 家賃が一定額以下で、会社からの通勤距離が一定以上である場合 |

| 購入住宅 | 会社が指定する地域内での購入で、自己負担額が一定以内である場合 |

| 社宅 | 会社が提供する社宅を使用する場合 |

3. 手続きと申請方法

住宅手当を申請する際の手続きと申請方法について詳しく説明します。以下の手順で申請を行いましょう。

- 申請書類を人事部から入手する

- 必要な書類を準備する(例:賃貸契約書、住居証明書)

- 申請書類を提出する(通常は人事部または総務部へ)

- 申請後の審査期間を待つ(通常1か月程度)

- 審査結果の通知を受け取る

4. 支給額と支給期間

住宅手当の支給額と支給期間は、会社の規定により異なる場合があります。以下に一般的な基準をご紹介します。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 支給額 | 家賃の一部(例:50%)または定額(例:10,000円/月) |

| 支給期間 | 1年から3年程度(更新の可能性あり) |

5. 注意点と留意事項

住宅手当を受け取る際には、以下の注意点と留意事項を覚えておくことが重要です。

- 期限内に申請を行わないと手当が支給されない場合がある

- 住居の条件が変更になった場合、手当が停止されることがある

- 手当の税金についても確認が必要(一部は課税対象となる場合がある)

- 会社が指定する地域外での住居は対象外となる場合がある

- 不正申請を避けるため、虚偽の情報を提供しないよう注意が必要

家賃補助を受ける条件は?

家賃補助を受ける条件は、以下のようなさまざまな要件を満たしている必要があります。

収入要件

家賃補助を受けるためには、申請者の収入が一定の基準を下回っている必要があります。具体的には、市区町村によって異なる基準がありますが、一般的に低所得者世帯や生活保護受給者などが対象となります。以下に具体的な収入要件の例を示します。

- 収入が基準額の70%未満である。

- 生活保護受給者である。

- 傷病、失業、離職などにより急激に収入が減った場合。

居住要件

家賃補助を受けるには、申請者が市区町村内に住んでいることが必要です。また、その居住先が適切な状態であることも確認されます。以下に具体的な居住要件を示します。

- 住居が合法的に賃貸契約されている。

- 住居が安全で適切な維持管理が行われている。

- 申請者がその住居に常時居住している。

申請手続き

家賃補助を受けるためには、所定の申請手続きを経る必要があります。以下の手順に従って申請を行うことが求められます。

- 申請書を市区町村の窓口から提出。

- 必要な書類(所得証明、賃貸契約書など)を添付。

- 申請が承認された場合、家賃支払いの一部が補助されます。

住宅手当はどうやって決まるのですか?

住宅手当は、従業員の住居に関連する費用を補助するための給与の一環であり、その金額は会社の政策や従業員の居住状況によって異なります。一般的には、以下のような要素を基にして決定されます。

- 地域:都市部や地方都市など、居住地の地域によって生活コストが異なり、これに基づいて住宅手当の額が設定されます。

- 家族構成:家族の人数や子供の有無など、家族構成に応じて手当の額が調整されることがあります。

- 職位:役職や職種によって住宅手当の額が異なることもあります。例えば、管理職は一般職よりも高い手当を受けることが一般的です。

地域による住宅手当の違い

住宅手当の額は、地域によって大きく異なることがあります。例えば、東京都内の生活コストは地方都市よりも高いため、東京に住む従業員にはより高い手当が支給されることが多いです。逆に、地方都市では生活コストが低いことを考慮し、手当の額が抑えられることがあります。

- 東京都内の従業員には、一般的に10万円以上の手当が支給される。

- 地方都市では、5万円程度の手当が一般的。

- rural areas では、3万円以下の場合もある。

家族構成が住宅手当に与える影響

家族構成も住宅手当の決定に重要な要素の一つです。家族の人数や子供の有無などが考慮され、手当の額が調整されます。例えば、子供がいる家庭では住居費や生活費が増えるため、より高い手当が支給されることがあります。

- 子供がいない単身世帯では、5万円程度の手当が一般的。

- 1人の子供がある世帯では、手当が7万円に増額されることがある。

- 2人以上の子供がある世帯では、手当が9万円以上に増額されることがある。

職位による住宅手当の違い

職位や職種によっても、住宅手当の額は異なることがあります。管理職や専門的な職種では、より高い手当が支給されることが一般的です。これは、管理職が企業の重要な役割を担っていることや、専門的な職種が特殊なスキルを必要としていることを反映しています。

- 一般職の従業員には、5万円程度の手当が支給される。

- 主任や課長などの管理職には、8万円以上が支給されることが多い。

- 役員や上級管理職には、15万円以上が支給されることが一般的。

住宅手当とは何か?支給条件は?

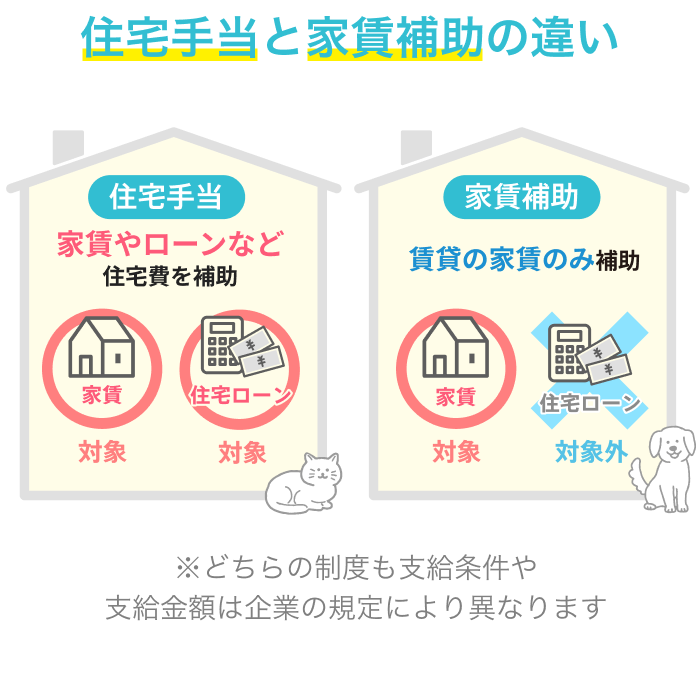

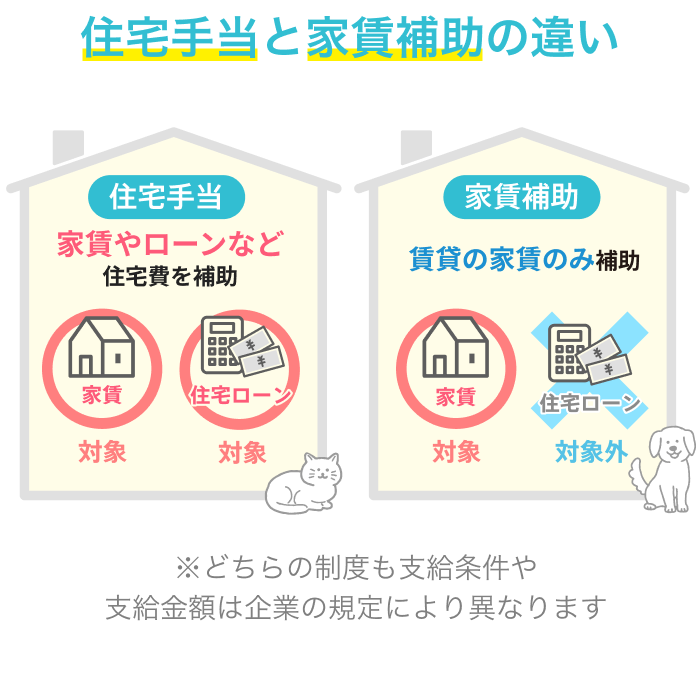

住宅手当とは、会社が従業員に対して提供する、住居費用の補助金のことを指します。この手当は、住居の賃料や購入費用、光熱費、修繕費などの一部を補助することを目的としています。主な目的は、従業員の居住環境を改善し、生活の質を向上させることです。住宅手当は、会社の就業規則や雇用契約に基づいて支給され、支給額や条件は企業によって異なります。

住宅手当の種類

住宅手当には、主に次の種類があります。

- 賃貸住宅手当:賃貸物件の賃料を直接補助する手当です。通常、一定の賃料額までを補助します。

- 自己所有住宅手当:従業員が所有する住宅のローン返済や修繕費を補助する手当です。通常、一定の上限額までを補助します。

- 光熱費手当:光熱費(電気、ガス、水道料金など)の一部を補助する手当です。通常、一定の額または比率を補助します。

住宅手当の支給条件

住宅手当の支給条件は、企業の就業規則や雇用契約に基づいて決定されます。一般的な支給条件には以下のようなものがあります。

- 勤続年数:一定の勤続年数を満たしていることが条件となることがあります。

- 職位や役職:特定の職位や役職にある従業員に限定して支給されることがあります。

- 居住地域:特定の地域に居住していることが条件となることがあります。例えば、都市部や勤務地から一定距離以内に居住している場合などです。

住宅手当の申請手続き

住宅手当の申請手続きは、企業によって異なりますが、一般的には以下のステップを踏みます。

- 申請書類の取得:人事部門から申請書類を取得します。通常、住宅の契約書や領収書などが必要となります。

- 書類の提出:必要書類を揃えて人事部門に提出します。提出期限がある場合は、それを守ることが重要です。

- 支給の確認:人事部門で申請が審査された後、支給額や支給開始日が決定されます。確認後、指定の口座に手当が振り込まれます。

公務員の住居手当の支給条件は?

公務員の住居手当の支給条件は、主に職員の職種、勤務地、家族構成、収入状況などに基づいて決定されます。この手当は、公務員が適切な生活环境を維持し、その職務を全うできるようにするために設けられています。以下に、具体的な支給条件について詳細に説明します。

住居手当の対象者

住居手当の対象者は、主に常勤の国家公務員と地方公務員に限られます。これらの職員は、一定の基準を満たしている場合、住居手当の適用を受けることができます。具体的には、以下のような条件が考えられます。

- 職種: 一般職の国家公務員や地方公務員が対象となります。

- 勤務地: 特定の地域や離島に勤務している職員は、より優遇された支給条件が適用される場合があります。

- 家族構成: 结婚している職員や、扶養家族がいる職員は、より多くの手当が支給されることがあります。

住居手当の支給額の決定

住居手当の支給額は、職員の収入状況や居住地域の家賃相場に基づいて決定されます。以下の要素が主に考慮されます。

- 収入状況: 職員の給与や他の収入源が評価され、手当額が調整されます。

- 家賃相場: 勤務地の家賃相場が考慮され、その地域に適切な手当額が設定されます。

- 住宅状況: 職員が所有する住宅や他の住宅支援を受けているか否かが評価されます。

住居手当の申請手続き

住居手当を受けるためには、一定の申請手続きが必要です。以下に、主要な手続きについて説明します。

- 申請書の準備: 手当を受けるために必要な申請書類を準備します。

- 申請書の提出: 準備した書類を所定の窓口に提出します。通常、人事部門や総務部門が受け付けます。

- 審査と支給: 提出された申請書類が審査され、条件を満たした場合、住居手当が支給されます。

よくある質問

住宅手当をもらうためにはどのような条件がありますか?

住宅手当を受けるためには、会社の規定や雇用形態によって異なる条件があることが一般的です。例えば、正社員や長期雇用のスタッフが対象となる場合が多く、入社一定期間後や特定の職種に所属していることが条件となることもあります。また、世帯収入や居住地域によっても支給の可否や額が変わる場合があるため、詳細は会社の方針や人事部門に確認することが重要です。

住宅手当の申請手続きはどうすればいいですか?

住宅手当の申請手続きについては、会社の人事部門や総務部門に相談するのが一般的です。多くの場合、申請書類を準備し、住居の住所や家賃などの情報を提出する必要があります。また、証明書類(例えば、賃貸契約書のコピーなど)の提出を求められることがあります。申請後は、審査期間があるケースが多く、審査結果は後日通知されることが多いので、早めに申請することが望ましいです。

住宅手当は税金の対象になりますか?

はい、住宅手当は税金の対象となる可能性があります。具体的には、所得税や住民税など、受け取った手当の額によって課税されます。ただし、非課税の条件を満たす場合も存在します。例えば、会社が提供する社宅に入居している場合や、一定額以下の手当を受ける場合などは非課税となることがあります。詳細については、税務署や会社の人事部門に相談することをおすすめします。

住宅手当を受ける際の注意点は何ですか?

住宅手当を受ける際には、いくつかの注意点があります。まず、会社の規定をよく理解することが重要です。会社によっては、手当の資格喪失や減額の条件が設定されていることがあります。例えば、転居先の変更や職務内容の変更によって手当の対象から外れる可能性があります。また、手当の受取方法や支給タイミングについても確認が必要です。さらに、税金の影響も考慮に入れるべきで、手当の受取によって税負担が増える可能性があるため、事前に税務相談を行うとよいでしょう。