【注意】住宅手当で税金💰が増えるってホント?計算方法と対策

住宅手当は多くの会社員にとって大切な収入源の一つですが、その影響が税金の負担増につながる可能性があると聞いて驚いた方も多いかもしれません。実際、住宅手当は給与所得として課税対象となるため、税金の計算に直接影響を及ぼします。しかし、適切な知識と戦略を用いることで、この負担を最小限に抑えることが可能です。本記事では、住宅手当が税金に与える影響の詳細な計算方法と、効果的な対策について解説します。

【注意】住宅手当で税金💰が増えるってホント?計算方法と対策

住宅手当は、企業が社員に提供する賃貸住宅の家賃補助や自宅購入の補助などの形で支給される金銭的な支援です。しかし、この手当が支給されることで、税金が増える可能性があることをご存知でしょうか?この記事では、住宅手当の税金への影響、計算方法、そして税負担を軽減するための対策を詳しく解説します。

住宅手当の税金への影響

住宅手当は、総所得に含まれるため、所得税や住民税の対象となります。つまり、この手当が支給されることで、あなたの総所得が増加し、結果として税金が増える可能性があります。ただし、住宅手当の一部は非課税となる場合もありますので、詳細な規定を確認することが重要です。

住宅手当の計算方法

住宅手当の税金計算は、以下の手順で行います。

- まず、住宅手当の総額を算出します。

- 次に、非課税限度額(如果有)を差し引きます。例えば、特定の条件下では年間20万円までは非課税となります。

- 差し引いた残額が課税対象額となります。

この計算方法を具体的な例で説明します。

| 項目 | 金額(円) |

|---|---|

| 住宅手当(総額) | 300,000 |

| 非課税限度額 | 200,000 |

| 課税対象額 | 100,000 |

非課税限度額の詳細

住宅手当の非課税限度額は、以下の条件に該当する場合に適用されます。

- 住宅手当が賃貸住宅の家賃補助の場合、年間20万円まで非課税。

- 自宅購入の補助の場合、年間50万円まで非課税。

- 特定の条件下では、さらに非課税限度額が増加する場合があります。

これらの非課税限度額は、住宅手当の税負担を軽減する重要なポイントとなります。具体的な条件を確認し、適切に利用することをおすすめします。

税負担を軽減するための対策

住宅手当の税負担を軽減するためのいくつかの対策を紹介します。

- 非課税限度額を最大限に活用する。

- 住宅手当の支給額を適切に調整する。

- 会社と相談し、非課税の手当形式を選ぶ。

- 住宅ローン控除などの他の税制優遇を活用する。

- 確定申告を行い、適切に税額を計算する。

これらの対策を実施することで、住宅手当による税負担を効果的に軽減することができます。

住宅手当と確定申告

住宅手当が支給されている場合、確定申告を行うことで税金の負担を軽減することができます。

- 確定申告では、住宅手当の課税対象額を正確に計算し、適切な税額を申告します //

- 非課税限度額を適用する際は、証明書類を添付することが必要になる場合があります。

- 確定申告の際には、専門家に相談することをおすすめします。税理士や会計士などの専門家のアドバイスを受けることで、より確実に税負担を軽減することができます。

確定申告は、税金の負担を軽減するための重要な手段であり、適切に実施することで、住宅手当の税負担を最小限に抑えることができます。

住宅手当をもらうと税金は増えますか?

住宅手当は、一般的に給与の一部として扱われ、所得税の対象となります。したがって、住宅手当を受け取ることで給与の総額が増えるため、税金の額も増える可能性があります。ただし、住宅手当の金額や、会社が提供する手当の種類、およびあなたの年収に応じて具体的な影響は異なります。また、地方税や社会保険料も影響を受ける可能性があります。

住宅手当の税務上の取り扱い

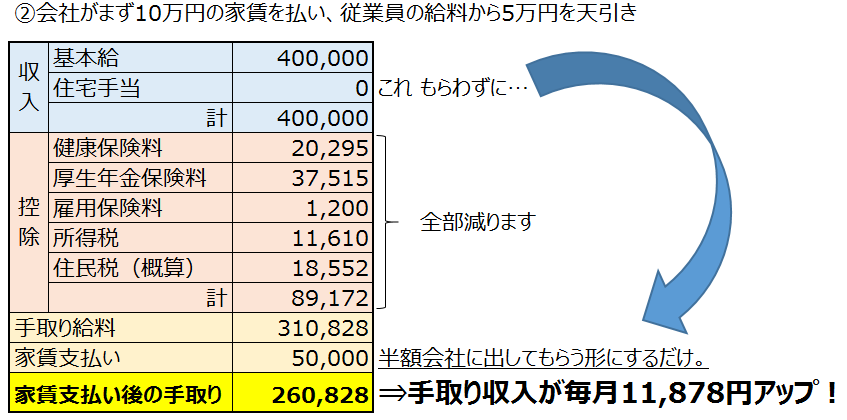

住宅手当は、給与所得として課税されます。具体的には、次の点に注意が必要です:

- 住宅手当は給与の一部として給与所得に加算されます。

- 給与所得に対しては、所得税だけでなく住民税も課されます。

- 社会保険料の計算においても、住宅手当は給与所得に含まれるため、保険料が増額される可能性があります。

住宅手当の影響を最小限にする方法

住宅手当による税負担を最小限にするための方法はいくつかあります:

- 会社が提供する住宅手当の条件を詳しく確認し、必要以上の手当を受け取らないようにする。

- 節税対策として、住宅ローンの控除や住宅取得特別控除などの制度を利用する。

- 税理士に相談し、適切な税務アドバイスを得る。

住宅手当と他の給与手当との比較

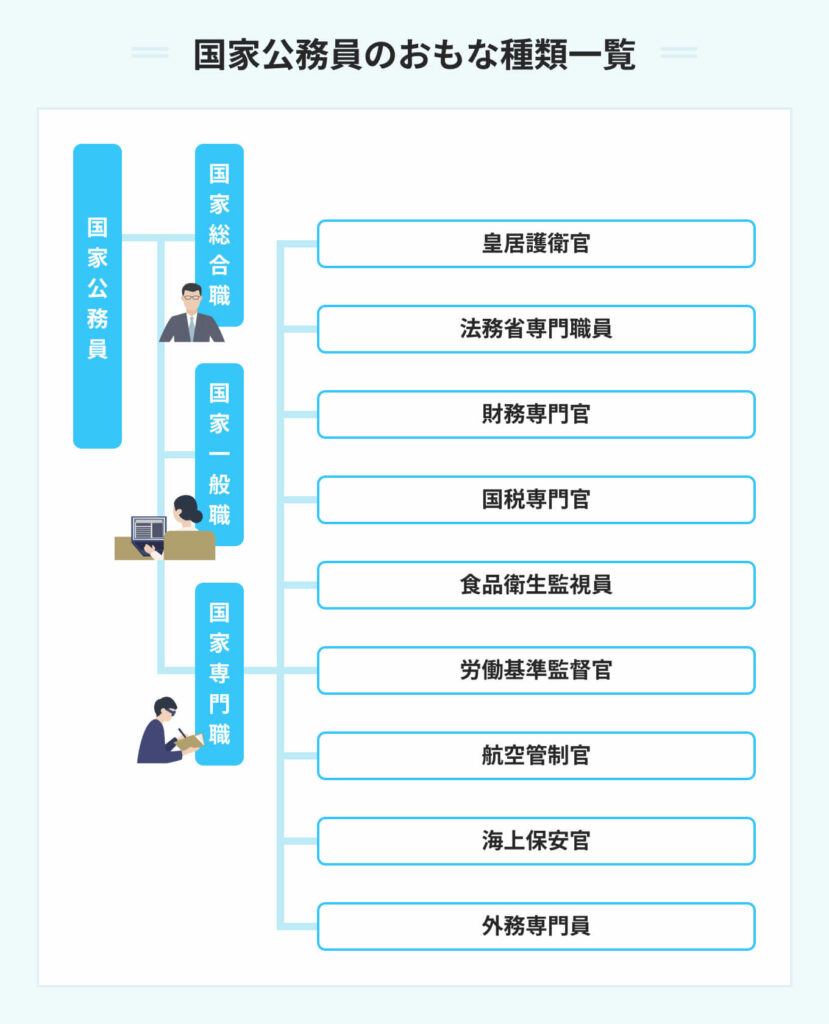

住宅手当以外にもさまざまな給与手当がありますが、税務上の扱いはそれぞれ異なります:

- 通勤手当は、一定額まで非課税とされるため、税負担の増加は比較的少ない。

- 家族手当や地域手当なども給与所得として課税されますが、住宅手当と同様に給与総額に影響を与えます。

- 役職手当や時間外手当なども同様に給与所得として課税され、税負担が増える可能性があります。

住宅手当が2万円だと税金はいくらになりますか?

住宅手当は、所得税法上、給与所得の一部として扱われます。したがって、住宅手当2万円が給与に含まれる場合、その金額は給与所得として課税されます。具体的な税額は、給与の総額や所得控除、税率等によって異なるため、一概には言えませんが、以下に一般的な計算方法を示します。

住宅手当と給与の課税について

住宅手当が給与に含まれる場合、給与所得として課税されます。給与所得の課税は、以下の手順で行われます。

- 給与所得の計算:給与総額から社会保険料などの控除を行った金額が給与所得となります。

- 所得控除の適用:給与所得から基礎控除(48万円)、扶養控除、障害者控除等が適用されます。

- 所得税の計算:所得控除後の金額を基に、累進税率表に基づいて所得税額が計算されます。

住宅手当2万円の具体的な税額の計算例

住宅手当2万円が年間24万円になる場合、以下のような計算が行われます。

- 給与総額:例として、年収400万円の場合、400万円 + 24万円 = 424万円

- 給与所得の計算:424万円から社会保険料等を控除します。例えば、社会保険料が424,000円の場合、424万円 - 424,000円 = 381万6,000円

- 所得控除の適用:381万6,000円から基礎控除48万円を控除します。381万6,000円 - 48万円 = 333万6,000円

- 所得税の計算:333万6,000円に累進税率を適用します。例えば、所得税率が10%の場合は、333万6,000円 × 10% = 33万3,600円

住宅手当の税金に関する注意点

住宅手当の税金にはいくつかの注意点があります。

- 住宅手当の非課税要件:一定の条件を満たす場合、住宅手当の一部または全部が非課税となることがあります。

- 地方税の影響:所得税だけでなく、地方税(住民税)も影響を受けます。住民税は所得の10%程度が一般的です。

- 年末調整の手続き:年末調整の際、住宅手当も給与に含まれて計算されるため、正しい所得額が報告されることが重要です。

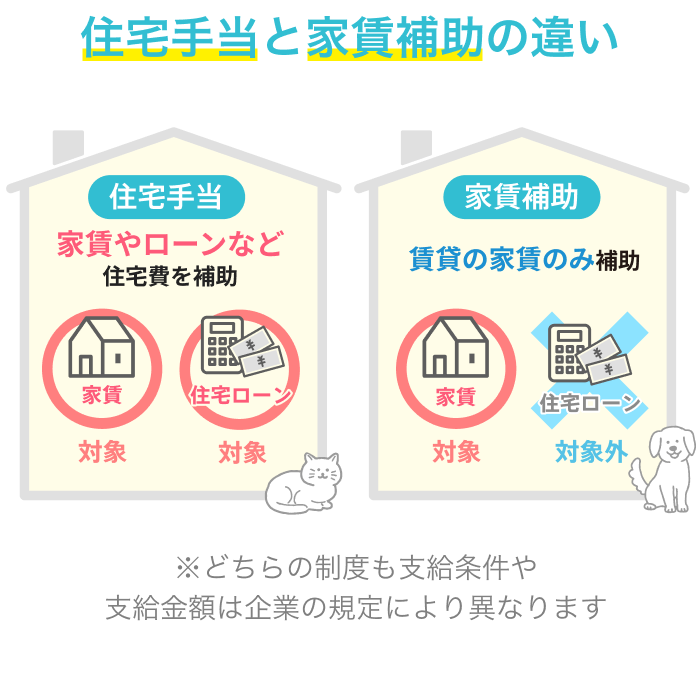

家賃補助や住宅手当は税金の対象ですか?

家賃補助や住宅手当は、一般的に税金の対象となります。これらの手当は、会社が従業員に提供する給与の一部として扱われるため、所得税や住民税の対象となります。ただし、特定の条件を満たす場合、免税となる場合もあります。例えば、控除限度額を超えない範囲で非課税となる場合や、社会保険料の免除対象となる場合があります。

家賃補助や住宅手当の税金対象となる条件

家賃補助や住宅手当が税金の対象となるかどうかは、以下の条件によって決まります:

- 給与の一部として提供される場合:家賃補助や住宅手当が給与の一部として定期的に支払われる場合、所得税や住民税の対象となります。

- 控除限度額を超える場合:特定の控除限度額を超える部分は課税対象となります。例えば、住宅手当の控除限度額は、家族構成や勤務地によって異なる場合があります。

- 特定の要件を満たす場合:特定の社会的要件や法定要件を満たす場合、非課税または免税となる場合があります。例えば、災害などの特別な理由による一時的な住宅手当は非課税となることがあります。

家賃補助や住宅手当の税金計算方法

家賃補助や住宅手当の税金計算には、以下の方法が一般的に使用されます:

- 総合課税:家賃補助や住宅手当は、他の給与所得と合わせて総合課税の対象となります。所得税や住民税の計算は、これらの手当を含めた総所得に基づいて行われます。

- 源泉徴収:通常、家賃補助や住宅手当は会社が源泉徴収を行います。会社が給与から税金を差し引いて納付するため、従業員は毎月の給与から税金が自動的に引かれます。

- 年末調整:年末調整では、年間の所得や税金の納付状況を確認し、必要に応じて税金の還付や追納が行われます。家賃補助や住宅手当も年末調整の対象となります。

家賃補助や住宅手当の免税条件

家賃補助や住宅手当が免税となる場合の条件は以下の通りです:

- 控除限度額以内の場合:住宅手当の一部が控除限度額以内である場合、その部分は非課税となります。例えば、家族構成や勤務地によって控除限度額が異なる場合があります。

- 特定の社会的要件を満たす場合:災害や特殊な事情により一時的に住宅手当が提供される場合、その手当は非課税となることがあります。具体的な要件は税務署に確認が必要です。

- 特定の法定要件を満たす場合:法律で定められた特定の条件を満たす場合、住宅手当が非課税となることがあります。例えば、社会保険料の免除対象となる場合があります。

住宅手当の課税支給額はいくらですか?

住宅手当の課税支給額は、具体的な金額は会社や契約条件によりますが、一般的には給与の一部として課税されます。住宅手当の全額または一部が課税対象となることがあります。税額は、所得金額、税率、その他の控除や加算によって決まります。例えば、総給与が一定額を超える場合、住宅手当も課税されます。また、会社が提供する住宅手当の条項や従業員の状況により、非課税の部分がある場合もあります。

住宅手当の課税ルール

住宅手当の課税ルールは、給与の一部として扱われ、所得税と住民税の対象となります。具体的には以下のようなルールがあります:

- 総給与からの計算: 住宅手当は総給与に含まれ、その総額に基づいて税金が計算されます。

- 非課税の範囲: 特定の条件を満たす場合、一定額までは非課税となります。

- 税率の適用: 住宅手当の金額は、一般的に累進税率が適用される所得税と住民税の対象となります。

住宅手当の非課税条件

住宅手当の一部は、特定の条件下で非課税となることがあります。以下にその主な条件を挙げます:

- 居住地と勤務地の距離: 勤務地から一定距離以上離れた場所に住む場合、一定額が非課税となります。

- 家賃の実質的負担: 実際の家賃の負担額が特定の基準を満たす場合、その部分が非課税となります。

- 従業員の家族構成: 家族構成により、非課税の範囲が異なることがあります。

住宅手当の税金計算方法

住宅手当の税金計算方法は、一般的に以下のように行われます:

- 総給与の計算: 毎月の給与から控除項目を減じた総額が計算されます。

- 課税対象額の確定: 総給与から非課税の部分を除いた金額が課税対象額として確定されます。

- 税率の適用: 確定された課税対象額に所得税と住民税の税率が適用され、税額が計算されます。

よくある質問

住宅手当による税金の増加とは?

住宅手当は、雇用主が従業員に提供する報酬の一部として支払われるものです。この手当は、通常の給与とは別に渡されることがありますが、所得税法上は課税対象となります。そのため、住宅手当の支給が増えると、従業員の総所得金額が増えることになり、結果として納めるべき税金も増える可能性があります。ただし、住宅手当の非課税枠や特定の控除を利用することで、税負担を軽減できる場合があります。

住宅手当の計算方法は?

住宅手当の計算方法は、会社によって異なる場合がありますが、一般的には以下の式を使用します。住宅手当 = 基本給 × 一定の率 または 住宅手当 = 固定額。また、住宅手当には上限額が設定されていることもあります。例えば、一定の金額以上は非課税とされない場合があります。具体的な計算方法や上限額は、会社の就業規則や労働契約書を確認することが重要です。税務署にも相談することで、より正確な情報を得られます。

住宅手当の税金増加を避ける方法は?

住宅手当による税金の増加を避ける方法には、いくつかの対策があります。まず、住宅手当の非課税枠を活用することが挙げられます。特定の条件を満たす住宅手当は、所得税の課税対象から外されます。例えば、住宅の賃貸料の一部として支給される手当や、配転により居住地が変更された場合の転居費用の補助などは非課税となる場合があります。また、ふるさと納税を活用することで、税負担を軽減することも可能です。さらに、住宅手当の支給額を適切に調整することも有効です。

住宅手当と住居選びの関係は?

住宅手当と住居選びには、密接な関係があります。住宅手当の支給額や非課税枠を考慮することで、より経済的な住居選びができます。例えば、住宅手当が賃貸料の補助として支給される場合、手当の上限額を超えない範囲で住居を選ぶことが重要です。また、配転や転居の際には、会社が提供する住宅や、周辺の相場を調査し、適切な選択をすることがおすすめです。住宅手当を最大限に活用することで、生活費の節約にもつながります。