出社拒否は労働者の権利?🤔 法律と会社との交渉について解説

出社拒否が労働者の権利として認識されるべきかどうか、近年議論が広がっています。この問題は、リモートワークの普及や労働環境の変化に伴い、ますます複雑さを増しています。本記事では、出社拒否の法的側面や、労働者が会社とどのように交渉すべきかを詳しく解説します。労働者の健康や生産性を守りながら、会社の運営を効率的に行うための方法を探ることで、より良い労働環境の実現に向けた道筋を提示します。

出社拒否の法的根拠と労働者の権利

出社拒否とは、労働者が会社の指示に従って出社することを拒否する行為を指します。これは、労働環境や安全に対する懸念、または個人的な事情など、さまざまな理由で起こることがあります。出社拒否が労働者の権利として認められるかどうかは、法律の解釈や具体的な状況によって異なるため、詳細に検討する必要があります。

労働法における出社拒否の扱い

労働法において、出社拒否がどのように扱われるかは、具体的な状況によります。労働契約では、通常、労働者は労働時間内に指定された場所で勤務する義務があります。しかし、労働環境が危険である場合や、労働者の健康状態が悪化するおそれがある場合は、出社を拒否することが認められることがあります。 例えば、労働基準法第24条では、安全衛生上有害な環境での労働を禁止しており、労働者が安全な労働環境を要求する権利が保障されています。また、ハラスメントやパワーハラスメントが行われている場合、労働者は出社を拒否することが認められる可能性があります。

| 法律 | 条文 | 内容 |

|---|---|---|

| 労働基準法 | 第24条 | 安全衛生上有害な環境での労働を禁止 |

| 労働安全衛生法 | 第5条 | 事業者は労働者の安全と健康を維持する义务 |

会社との交渉の重要性

出社拒否の状況が生じた場合、労働者が会社と適切に交渉することが重要です。労働者は、出社拒否の理由を明確にし、会社に対して具体的な解決策を提案することが有効です。例えば、職場環境の改善や、一時的なリモートワークの導入などが考えられます。 会社との交渉では、労働者は労働組合や弁護士のサポートを受けることも有効です。これらの専門家は、労働者の権利を守るための法的アドバイスを提供し、交渉において労働者の立場を強めることがあります。

労働者の出社拒否が会社に与える影響

労働者の出社拒否は、会社の運営にさまざまな影響を及ぼす可能性があります。例えば、生産性の低下、チーム内のコミュニケーションの悪化、顧客へのサービスの低下などが考えられます。そのため、会社は労働者の出社拒否を放置せず、早期に対応することが重要です。 会社は、労働者の出社拒否の理由を理解し、適切な措置を講じることで、労働環境の改善や労働者の満足度向上につなげることができます。また、労働者との良好な関係を維持することで、将来的な人材流出を防ぐこともできます。

法的手段としての労働審判

労働者と会社との間で出社拒否に関する対立が生じた場合、労働審判を活用することが有効な手段の一つです。労働審判は、労働者と使用者の間に生じた労働関係の紛争を迅速かつ適正に解決するための制度です。 労働審判の手続きでは、審判委員会が労働者と会社の主張を聞き、双方が納得できる解決案を提案します。労働審判は、裁判よりも迅速に解決が図れるため、労働者と会社の関係を早期に修復することができます。

労働者の自己保護のためのアドバイス

労働者が出社拒否を検討する際は、以下の点に注意することが重要です。 1. 理由の明確化: 出社拒否の理由を明確にし、具体的な証拠を準備します。 2. 文書での報告: 出社拒否の理由や解決策を文書で会社に報告します。これにより、対話の記録が残り、将来的な紛争の防止に役立ちます。 3. 専門家のサポート: 労働組合や弁護士のサポートを受けることで、法的アドバイスを得ることができます。 4. 代替案の提案: 出社拒否の代替案として、リモートワークや一時的な休職などを提案します。 5. 心身の健康: 心身の健康状態を優先し、必要に応じて医師の診断を受けることも重要です。 労働者は、これらの点に注意しながら、自らの権利を守り、適切な対応を取ることが大切です。

出勤拒否は違法ですか?

出勤拒否は通常、その状況や具体的な理由によりその法的性質が異なる場合があります。一般的に、雇用契約の条件を履行するために、労働者は出勤の義務があります。しかし、労働者が正当な理由(例えば、安全上の懸念、健康問題、または性骚扰など)がある場合、出勤拒否は正当化される可能性があります。労働者には、適切な手順に従って、上司や人事部門に理由を説明する責任があります。法律や労働組合の規定によって、具体的なỰ処理手順が異なることもあるため、個々のケースを具体的に評価することが重要です。

出勤拒否の法的背景

出勤拒否の法的背景は、労働法と雇用契約に大きく影響されます。労働法では、労働者は安全で健康的な職場環境で働く権利があります。この権利は、労働基準法や労働安全衛生法などで具体的に定められています。これらの法律は、労働者が安全上のリスクや健康問題のため出勤を拒否する場合の保護を提供しています。

- 労働基準法は、労働者が危険な状況で働くことを強制されないことを保障しています。

- 労働安全衛生法は、労働者が健康や安全に危害を及ぼす職場環境から保護されることを定めています。

- これらの法律に基づき、労働者は出勤拒否の理由を詳細に説明し、証拠を提出することが求められます。

出勤拒否の具体的な理由

出勤拒否の具体的な理由は多岐にわたりますが、主に以下の理由が挙げられます。これらの理由は、労働者と雇用主の間で具体的な判断が行われます。

- 健康問題:労働者が疾病や怪我により出勤が困難な場合、出勤拒否は正当化されます。証明書や医師の診断書を提出することが一般的です。

- 安全上の懸念:労働者が職場の安全上のリスク(例えば、ハラスメント、暴力、危険物質の暴露など)を理由に挙げた場合、出勤拒否は正当化される可能性があります。

- 労働条件の変更:雇用契約の変更(給与の削減、勤務時間の変更、勤務地の移転など)により、労働者が納得いかない場合、出勤拒否の理由として挙げられることがあります。

出勤拒否の適切な手順

出勤拒否を適切に行うためには、以下の手順を-followすることが重要です。これらの手順は、労働者と雇用主の間の理解と合意を促進し、法的なトラブルを回避する上で役立ちます。

- 理由の説明:労働者は、出勤拒否の理由を明確に説明し、必要に応じて証拠を提出する必要があります。これは、書面での通知が最適です。

- 人事部門への報告:労働者は、人事部門や直属の上司に直接報告し、対応を求めることが推奨されます。これにより、問題の解決に向けた具体的な手順が進められます。

- 労働組合の介入:労働者が所属する労働組合がある場合、労働組合を通じて問題を解決する手順を取ることが有効です。労働組合は、労働者の権利を保護し、雇用主と交渉する役割を果たします。

出社拒否をする理由は何ですか?

出社拒否は、社員が定期的にオフィスに出勤することを拒否することを指します。その理由は多岐にわたるが、主に以下のような要素が挙げられます。まず、メンタルヘルスの問題が大きな要因となっています。ストレス、不安、うつなどの症状が重なると、オフィスに出勤することが困難になることがあります。次に、労働環境の問題も重要な理由の一つです。長時間労働、過度の残業、対人関係の悪化など、不快な環境が継続すると出社を避けたくなります。最後に、ワークライフバランスの欠如も出社拒否の原因となります。家族やプライベートな時間を確保できず、生活の質が低下すると、出社を避ける傾向が強まります。

メンタルヘルスの問題

メンタルヘルスの問題は出社拒否の主な理由の一つです。ストレス、不安、うつなどの症状が重なると、オフィスに出勤することが困難になります。これらの症状は、以下の要因により引き起こされることが多いです。

- 長時間労働:過度の労働時間がストレスを増大させ、メンタルヘルスに悪影響を及ぼす。

- 対人関係の悪化:同僚や上司との関係が悪化すると、オフィスで過ごすことが苦痛になる。

- 職場のストレス源:職場でのプレッシャーや期待値が高まり、個人の能力を超えてしまう。

労働環境の問題

労働環境の問題は出社拒否の重要な要因であり、以下の要素が関係しています。

- 過度の残業:定時後も長時間働く必要があり、身体的・精神的な疲労が蓄積する。

- 職場の雰囲気:社内の雰囲気が不穏で、安心感や居心地の良さを感じられないと出社を控えたくなる。

- 職務内容の不満:自分の職務が意味を持たないと感じたり、適性に合わない場合、動機付けが低下する。

ワークライフバランスの欠如

ワークライフバランスの欠如は、出社拒否を促進する要因の一つです。以下の理由により、社員がオフィスに出勤することを避けたくなります。

- プライベート時間の不足:家族や趣味の時間を取りづらく、生活の質が低下する。

- 休息時間の確保が困難:十分な休息が取れず、疲労が蓄積しやすい。

- ライフイベントの影響:結婚、出産、家族の介護など、個人的なライフイベントが職業生活に影響を及ぼす。

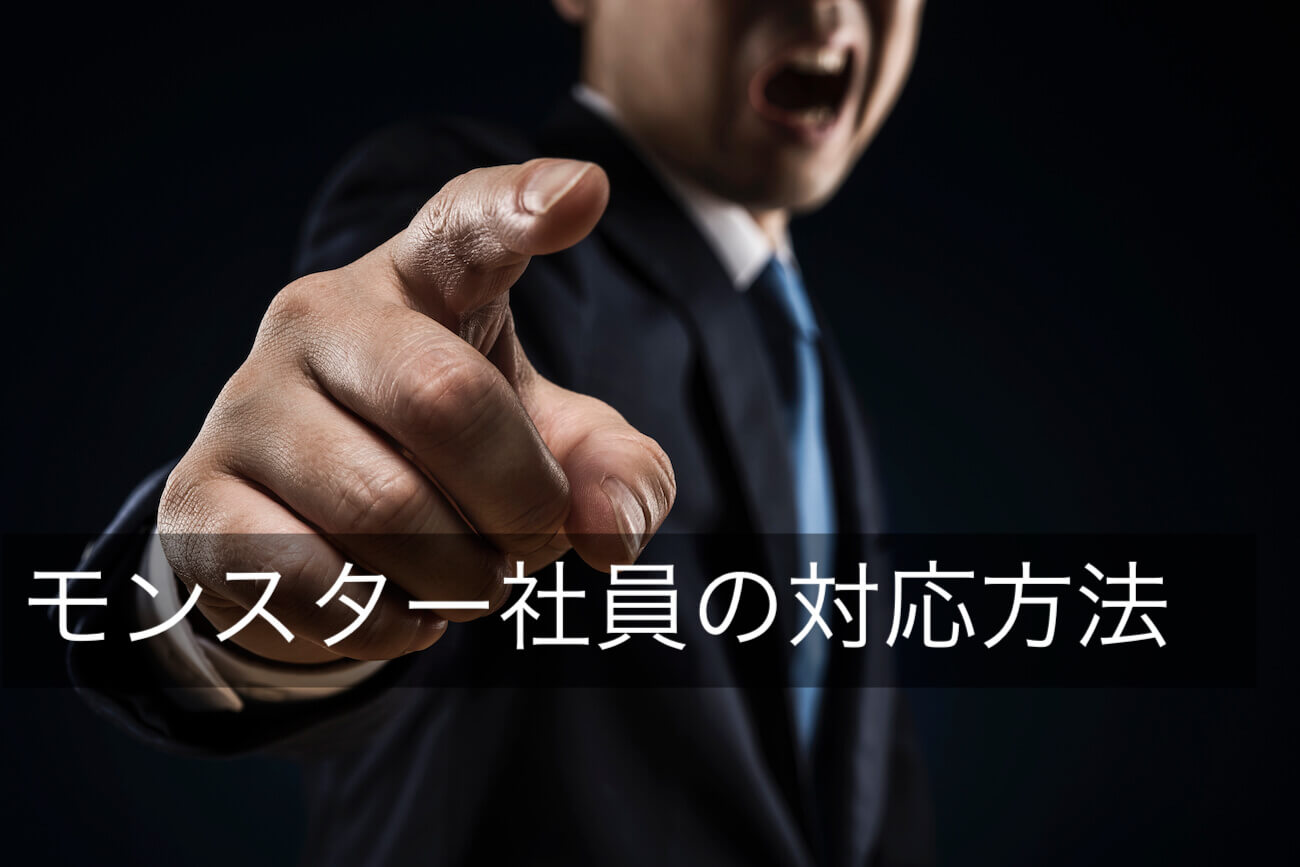

モンスター社員が出社を拒否したらどうすればいいですか?

モンスター社員が出社を拒否したら、どのように対応すべきかを詳しく説明します。

1. 直接的なコミュニケーションの重要性

モンスター社員が出社を拒否した場合、最初に重要なのは直接的なコミュニケーションを取ることです。管理職や人事担当者がその社員と個別面談を行い、具体的な理由や問題点を把握することが必要です。面談では、社員の心理的状態や、会社に対して抱いている不満や問題点を丁寧に聞き出すことが重要です。

- 個別面談の日時を設定し、プライバシーを尊重することで、社員が安心して話をしやすい環境を作成します。

- 面談では、非批判的な姿勢で社員の話を hearing し、感情的な反応を避けます。

- 具体的な問題点や要求を明確に把握し、後続の対応に役立てます。

2. 出社拒否の背後の原因の特定

出社拒否の背後には様々な原因が潜んでいる可能性があります。具体的には、職場環境の問題、同僚との人間関係、業務の過度な負担、メンタルヘルスの問題などが考えられます。これらの原因を特定し、適切な対策を立てることが重要です。

- 職場環境や業務内容の見直しを行い、改善点を見つけ出し、具体的な措置を講じます。

- 人間関係の問題がある場合は、 Workplace Mediation や中立的な第三者を介入させることを検討します。

- メンタルヘルスに問題がある場合は、専門家のカウンセリングを提案し、必要に応じて休職や復職支援プログラムの利用を検討します。

3. 法的および就労規則に基づいた対応

出社拒否が続く場合、法的および就労規則に基づいた適切な対応も検討する必要があります。会社の就労規則や雇用契約書に則った処分を明確に伝えることが重要です。一方で、社会的な倫理や人権を尊重し、必要なサポートを提供することも忘れてはなりません。

- 就労規則や雇用契約書に基づいて、出社拒否が許容されないことを明確に伝えます。

- 警告や停職などの処分を検討し、必要に応じて法的助言を求めます。

- 最終的に解雇を検討する場合でも、適切な手続きを踏むことが重要で、対象社員に十分な機会を与える必要があります。

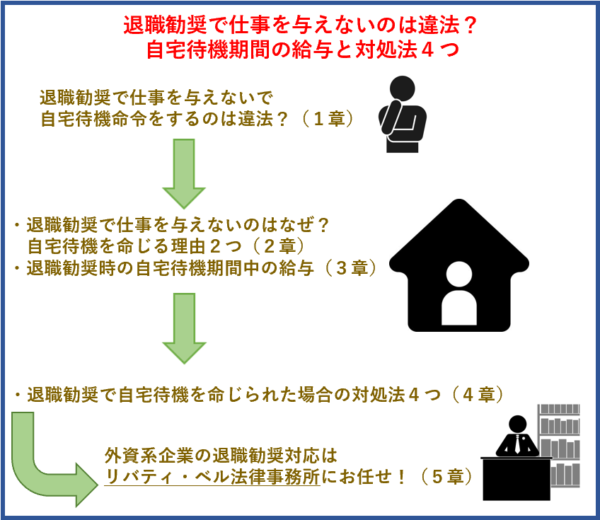

退職勧奨で出社しないのは違法ですか?

退職勧奨を受けた場合に出社しないことについて、一般的に法律上は違法とは言えませんが、会社との個々の契約や就業規則、労働協約などによって規定が異なる可能性があります。具体的には、会社からの退職勧奨を受けた後でも、正式に退職届を提出し、それが受理されるまで引き続き就労する義務があります。ただし、会社が強引に退職を求める場合や、退職勧奨後の職場環境が劣悪化して業務に支障をきたす場合などは、労働者保護の観点から出社を拒否することも検討されるべきです。これらの状況においては、法的な支援を受けることが推奨されます。

退職勧奨後の労働者の権利

退職勧奨を受けた労働者の権利は、退職勧奨が正当な理由をもって行われているかどうかによります。退職勧奨が不当であると判断される場合は、労働者には以下のような権利があります:

- 退職勧奨の撤回を求める権利。

- 労働条件の改悪や働きやすい環境の確保を求める権利。

- 必要に応じて、労働基準監督署や労働組合などの第三者機関への相談や申し立ても可能。

退職勧奨と就業規則の関係

退職勧奨と就業規則の関係は、退職勧奨の適法性や労働者の出社義務に大きく影響します。企業の就業規則には、通常、退職に関する規定が明記されており、以下のような点に注意が必要です:

- 退職勧奨の手順や方法が規定されているのか。

- 退職勧奨後の労働条件や待遇の変更が明確に示されているか。

- 労働者の不服申し立ての手続きが定められているか。

退職勧奨後の出社拒否の法的リスク

退職勧奨後の出社拒否には、法的なリスクが伴う可能性があります。具体的には、以下のような事態が生じる可能性があります:

- 出社拒否が正当な理由がないと判断されると、懲戒処分や解雇の対象となる可能性。

- 出勤日数に応じた賃金の不払いやクビになるリスク。

- 退職勧奨が不当であると裁判所で認められても、既に受けた処分を取り消すことが難しい場合。

よくある質問

出社拒否は法的に認められているのか?

出社拒否が法的に認められるか否かは、具体的な状況と法的解釈によって異なります。一般的には、労働者が安全な労働環境を求める権利は労働基準法や憲法で保障されています。ただし、その権利を行使する際には、具体的な危険性や合理的な理由が必要です。例えば、職場が健康や安全に重大な脅威を持つ場合、出社拒否が認められる可能性があります。また、会社が適切な対策を講じていない場合でも、労働者は出社を拒否する正当な理由を主張できる場合があります。

出社拒否の際、会社との交渉はどのように進めるべきか?

出社拒否の際、会社との交渉は慎重かつ建設的に行うことが重要です。まず、具体的な理由や懸念を明確に説明し、文書として記録しておくことが推荐されます。次に、会社が提供する代替策や改善策を理解し、それらが労働者の安全と健康を確保するものであるかどうかを確認します。必要に応じて、労働組合や労働基準監督署などの第三者機関の支援を求めることも検討すべきです。交渉の過程では、常に対話を重視し、双方の利益を考慮しながら解決を目指すことが肝心です。

出社拒否が認められなかった場合、労働者にはどのような選択肢があるのか?

出社拒否が認められなかった場合、労働者にはいくつかの選択肢があります。まず、会社の決定に不服がある場合は、労働組合を通じて再度交渉を試みることができます。また、労働基準監督署や地方労働委員会に相談や申立てを行うことも可能です。これらの機関は、労働者の権利を保護するための調査や裁定を行います。より具体的な法的措置を検討する場合は、労働法専門の弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが望ましいです。

出社拒否の長期的な影響はどのようなものがあるのか?

出社拒否の長期的な影響は、労働者と会社の関係、労働条件、そして労働者のキャリアに及ぶ可能性があります。労働者が正当な理由で出社を拒否した場合でも、会社との関係が悪化し、職場環境がより困難になることがあります。また、長期的に出社を続けられない場合は、評価や昇進の機会が限定される可能性があります。一方で、出社拒否が合理的な理由に基づいている場合、労働者は労働基準法に基づき保護されるべきであり、不当な扱いを受けた場合は法的手段を取ることも可能です。労働者は、これらの長期的影響を考慮に入れながら、慎重に意思決定を行うことが重要です。