嘘の退職理由で損害賠償!?😨違法性と法的リスクを解説

退職理由を偽造することは、法的なリスクを伴います。会社は、虚偽の情報に基づいて退職手続きを行い、その後真実が明るみに出た場合、多大なSTITUTEを被ることになります。本記事では、嘘の退職理由がもたらす違法性と法的リスクについて詳しく解説します。退職時には、誠実さと透明性が重要であり、虚偽の申告は避けるべきです。法的な観点から、その理由と具体的な影響について検討します。

嘘の退職理由が招く法的リスクと違法性とは

退職理由を偽ることは、法的なリスクを伴います。会社との信頼関係を損なうだけでなく、法的な問題に発展する可能性があります。この記事では、嘘の退職理由がなぜ違法となり、どのような法的リスクが生じるのかを詳しく解説します。

1. 嘘の退職理由の具体的な例とその背景

嘘の退職理由には、さまざまなケースが考えられます。例えば、新たな就職先が決まったことを偽り、実際は転職活動を続けるために退職する、 أو دعوى رفعون ضد الشركة بسبب سوء المعاملة (虐待の被害を偽る)などがあります。これらの行為は、雇用契約の信頼関係を損なうだけでなく、法的な問題を引き起こす可能性があります。

2. 嘘の退職理由が違法となる法的根拠

嘘の退職理由が違法となる法的根拠は、主に以下の2点にあります。

- 民法上の信義則違反:雇用契約では、両当事者が互いに信頼し合うことが前提となっています。嘘をついて退職することにより、この信頼関係が損なわれ、民法上の信義則違反に該当します。

- 労働契約法に基づく不法行為:嘘の退職理由により会社に損害が生じた場合、不法行為に該当し、損害賠償請求の対象となる可能性があります。

3. 嘘の退職理由が会社に与える影響と具体的なリスク

嘘の退職理由が会社に与える影響は多岐にわたります。主な影響としては、以下の点が挙げられます。

- 人材の適切な管理が困難になる:会社は、正直な退職理由に基づいて人材の管理を行います。嘘の退職理由により、適切な人材管理が困難になり、事業運営に影響が出る可能性があります。

- 信頼関係の悪化と従業員間の不信感:嘘の退職理由が発覚した場合、会社と従業員間の信頼関係が悪化し、職場の雰囲気や従業員間の信頼が揺らぎます。

- 法的措置のリスク:嘘の退職理由により会社に損害が生じた場合、法的措置を講じる可能性があります。これには、損害賠償請求や解雇などの厳格な措置が含まれます。

4. 嘘の退職理由による法的リスクを回避する方法

嘘の退職理由による法的リスクを回避するためには、以下のような対策が効果的です。

- 透明性を保つ:退職理由を正直に説明することで、会社との信頼関係を保つことができます。

- 法的アドバイスを求める:退職時に法的な問題が心配な場合は、専門家に相談し、適切なアドバイスを得ることをおすすめします。

- 転職活動の計画的な実施:転職活動を計画的に行い、新たな就職先が決まった段階で退職するようにすると、法的リスクを回避できます。

5. 嘘の退職理由と法的措置の具体的な事例

嘘の退職理由に関する具体的な事例を以下に示します。

| 事例 | 嘘の退職理由 | 結果 |

|---|---|---|

| 事例1 | 新たな就職先が決まったと偽る | 会社から法的措置として損害賠償請求された |

| 事例2 | 家庭の事情を偽る | 会社との信頼関係が悪化し、職場での孤立を経験した |

| 事例3 | 健康上の理由を偽る | 会社から不法行為として解雇された |

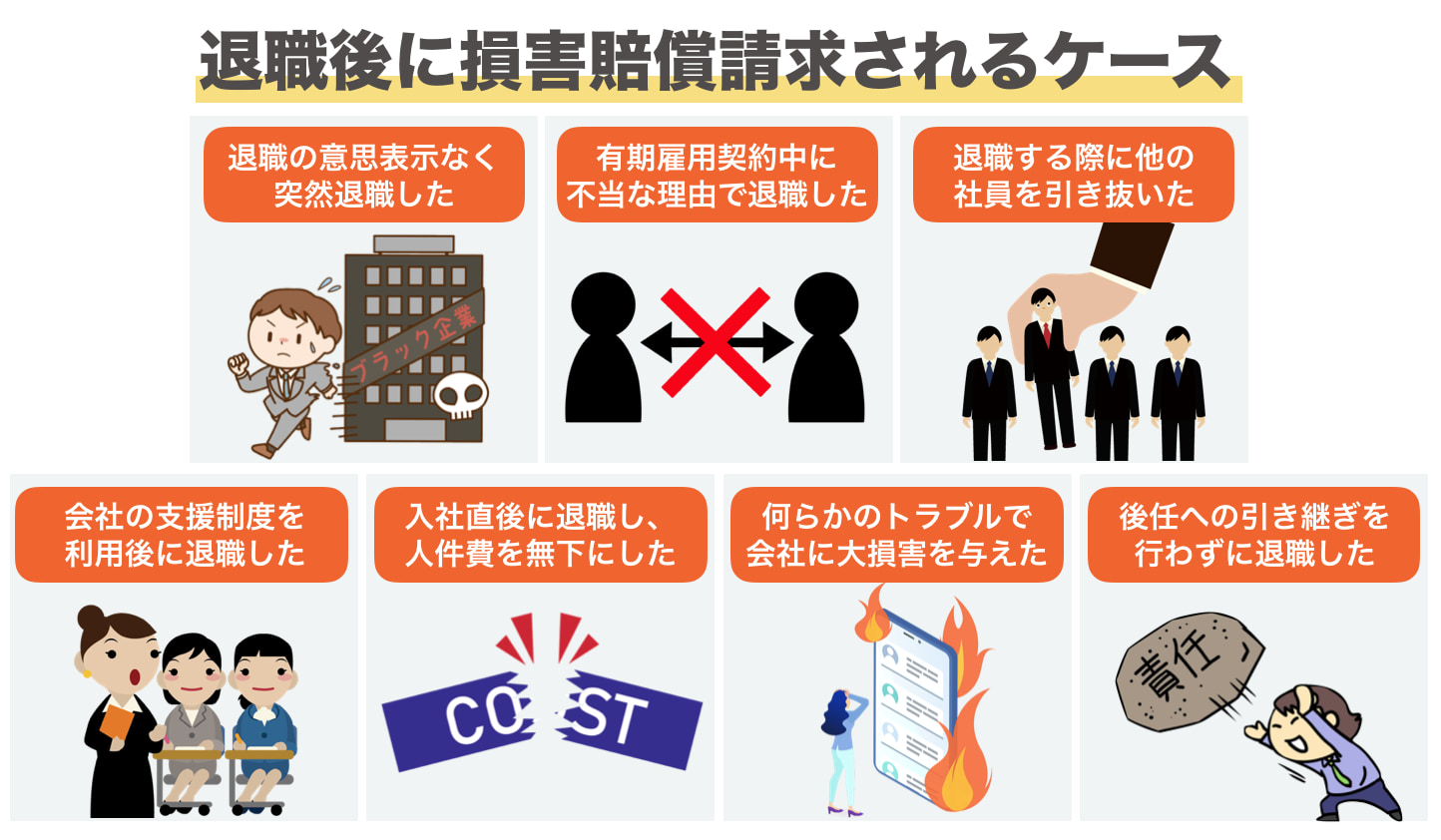

退職時に損害賠償請求される可能性はありますか?

退職時に会社から損害賠償請求される可能性は確かにあります。日本の労働法では、従業員が会社に対して不当な理由で退職した場合、または会社に対して重大な損失を与えた場合、会社は損害賠償を求めることができます。例えば、重要な顧客情報を漏洩した場合や、業務上の重大なミスによって会社に多大な損失を与えた場合は、退職時に損害賠償の請求が行われる可能性があります。

1. 退職時の損害賠償請求の主な理由

退職時の損害賠償請求は、以下の理由で行われる可能性があります:

- 機密情報の漏洩:会社の機密情報を外部に漏洩した場合、特に競合他社に情報が渡ると、会社は重大な損失を被る可能性があります。

- 業務上の重大なミス:業務中に重大なミスを犯し、会社に多大な損失を与えた場合、退職時の損害賠償請求が行われる可能性があります。

- 違法行為:会社の規則や法律に違反した行為を行い、会社に損害を与えた場合、退職時に損害賠償の請求が行われる可能性があります。

2. 損害賠償請求の法的根拠

退職時の損害賠償請求は、主に以下の法律や規則に基づいて行われます:

- 民法第709条:これは、故意または過失によって他人に損害を与えた者に�弥償義務が発生すると定めています。

- 労働契約法第16条:この条文では、労働者が就労中に故意または重過失により会社に損害を与えた場合、会社はその損害賠償を求めることができます。

- 就業規則:会社の就業規則に損害賠償に関する規定が明記されている場合、その規定に基づいて請求が行われる可能性があります。

3. 損害賠償を避ける方法

退職時に損害賠償請求を避けるためには、以下の点に注意することが重要です:

- 機密情報の管理:退職時まで機密情報を適切に管理し、漏洩しないようにすること。

- 業務上の注意:業務中に細心の注意を払ってミスを避けること。

- 就業規則の遵守:会社の就業規則やルールを遵守し、違法行為を避けること。

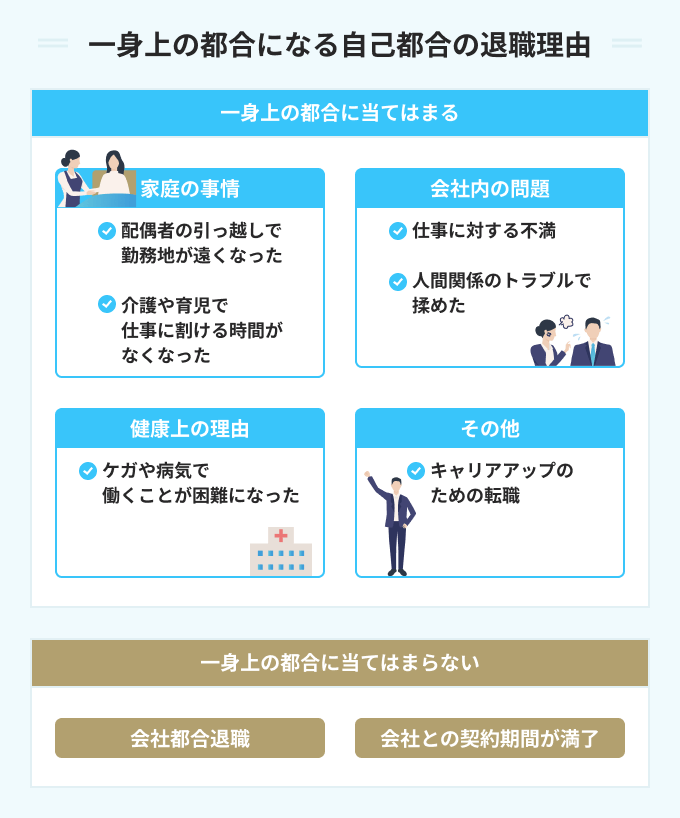

退職理由に「一身上の都合」は嘘ですか?

「一身上の都合」は、退職の理由を説明する際によく使われる表現です。この表現は、個人的な事情やプライベートな理由を含み、具体的な詳細を明かさなくても済むため、多くの人が選択しています。しかし、この表現が嘘であるかどうかは、その具体的な内容によって異なります。例えば、家族の事情や健康上の理由、転居など、真実の理由を「一身上の都合」と表現する場合は、嘘ではありません。一方、実際には他の理由があるにもかかわらず、真実を避けたいだけのためにこの表現を使う場合は、社会的な観点から見れば嘘とみなされる可能性があります。

「一身上の都合」の一般的な使用例

「一身上の都合」は、以下のような場面でよく使用されます:

- 家族の事情: 例えば、家族の HEALTHCARE が必要になった場合や、家族の転勤に伴う転居など、直接的な詳細を明かさずに済む。

- 健康上の理由: 個人的な健康問題やメンタルヘルスの理由で退職する場合、具体的な病名などを明かしたくないときによく使われる。

- キャリアチェンジ: 他の業界や職種への転職を考えている場合、具体的な理由を明かさずに済む。

「一身上の都合」の社会的な位置づけ

「一身上の都合」は、日本の社会において広く受け入れられている表現であり、以下の理由からよく使用されます:

- プライバシー保護: 個人的な事情を詳しく説明せずに、プライバシーを守ることができます。

- 社会的な配慮: 会社や同僚に対して、不快な感情や誤解を避けるための配慮として使用される。

- 柔軟性: 様々な理由に対応でき、具体的な事情を詳しく説明せずに済む柔軟性がある。

「一身上の都合」を使う際の注意点

「一身上の都合」を使う際には、以下の点に注意する必要があります:

- 信頼関係: 会社との信頼関係を維持するために、適切に理由を説明することが重要です。

- 法的リスク: 嘘の理由を述べることで、将来的に法的トラブルにつながる可能性があるため、注意が必要です。

- その後のキャリア: 退職理由が将来的なキャリアに影響を与える可能性があるため、慎重に考えることが望ましい。

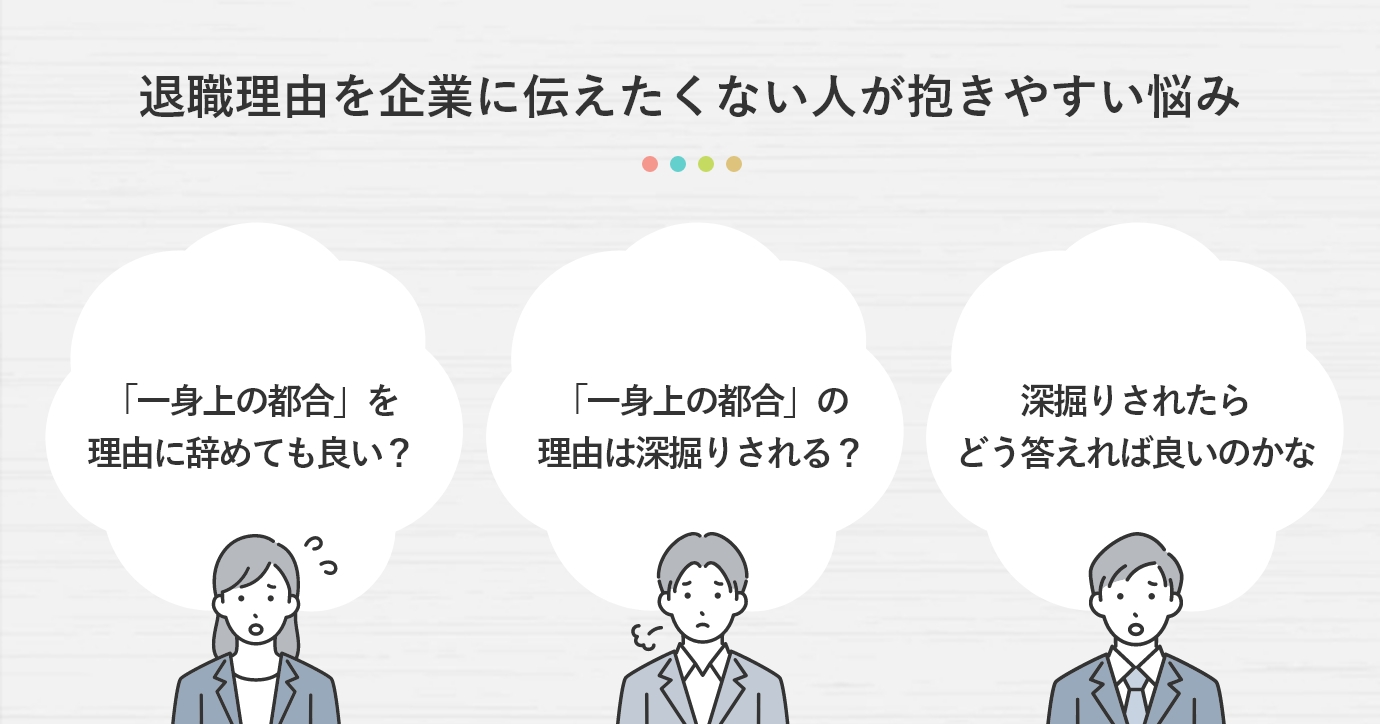

退職理由を答える義務はありますか?

退職理由を会社に告げる義務は、一般的にはありません。ただし、退職届の提出時に、人事部門から具体的な理由を尋ねられることはよくあります。この場合、具体的な理由を伝えることで、会社が社員に対して適切なサポートを提供したり、組織の改善のためのフィードバックとして活用したりすることができます。また、退職理由を適切に説明することで、退職後の関係性を良好な状態に保つことができ、将来的に再雇用や BUSINESS CONNECTIONS の可能性も残すことができます。

退職理由の説明が求められる場面

退職理由の説明が求められる場面では、以下のような状況が考えられます:

- 法的な理由:特に解雇や契約の違反など、法的な問題が関与する場合、具体的な理由を明らかにすることが求められる場合があります。

- 人事手続き:退職届の提出時に、人事部門から具体的な理由を確認されることがよくあります。これは、会社が適切な手続きを進めたり、社員へのサポートを検討するためです。

- 組織の改善:退職理由を共有することで、会社が組織や業務フローの改善に役立てることがあります。これは、会社へのフィードバックとして重要な役割を果たします。

退職理由を説明する際の注意点

退職理由を説明する際には、以下の点に注意することが重要です:

- 客観的な理由を述べる:個人的な感情や不満を直接表現するのではなく、できるだけ客観的で具体的な理由を説明しましょう。

- プロフェッショナルに表現する:退職理由を説明する際には、プロフェッショナルな態度を保つことが大切です。ポジティブな言葉遣いを心がけ、会社や上司への敬意を表しましょう。

- 必要以上に詳しく説明しない:必要以上に詳しく説明したり、個人的な情報を取り扱ったりするのは避けましょう。基本的には、最低限必要な情報を提供することを心がけましょう。

退職理由を伝えない場合の影響

退職理由を伝えない場合、以下のような影響が考えられます:

- 組織へのフィードバックの欠如:退職理由を共有することで、会社が組織や業務プロセスの改善に取り組む機会が失われます。

- 良好な関係性の維持が難しい:具体的な理由を伝えないことで、会社や上司との関係性が悪化する可能性があります。

- 再雇用やネットワークの機会の損失:将来、再雇用やビジネス上のつながりが必要になった際、退職理由を不明瞭にしたことで機会が減る可能性があります。

退職理由を嘘で言ったらばれる?

退職理由を嘘で伝えた場合、ばれる可能性は十分にあります。特に、退職理由に関する詳細な説明を求められた場合や、次の会社で背景チェックが行われる場合、嘘が露呈する可能性がさらに高まります。また、元の会社とのつながりが残っている場合、例えば、同じ業界や知り合いを通じて、嘘が発覚する可能性もあります。したがって、退職理由を正直に伝えることが、長期的にはもっとも良い選択肢となることが多いです。

退職理由を嘘で言ったら起こりうる問題

退職理由を嘘で伝えることで、いくつかの問題が生じる可能性があります。

- 信用問題: 一度嘘をついたことがばれると、個人の信用が大きく損なわれます。これにより、新しい職場での評価や将来的な機会に影響を及ぼす可能性があります。

- 雇用契約の問題: 次の会社で退職理由の嘘がばれた場合、雇用契約を解消される可能性があります。これは、法律上や社内規定によっても異なるため、常に注意が必要です。

- ストレスの増加: 嘘を続けるには継続的な努力とストレスが必要です。正直に伝えることで、心理的な負担を軽減することができます。

退職理由を正直に伝えるメリット

退職理由を正直に伝えることで、以下のメリットが得られます。

- 信頼関係の構築: 正直に伝えることで、新しい職場との信頼関係を築くことができます。これは、将来的なキャリアアップや評価に寄与します。

- 適切なサポートの受け入れ: 退職理由を正直に伝えることで、適切なサポートや助言を受けられる可能性が高くなります。これにより、次の職場での適応がスムーズになることがあります。

- 自己改善の機会: 退職理由を正直に分析することで、自己改善の機会を得ることができます。これにより、同じ問題を再発する可能性を低減することができます。

退職理由を伝える際の注意点

退職理由を伝える際には、以下のような点に注意する必要があります。

- ネガティブな表現を避ける: 退職理由を伝える際は、ネガティブな表現を避けることが大切です。代わりに、前向きで前を見据えた表現を使用することで、好印象を与えることができます。

- 具体的な事例を用いる: 退職理由を具体的な事例や経験を用いて説明することで、説得力が増します。ただし、個人的な批判や非難は避け、客観的な事実に基づいて説明することが重要です。

- 未来志向の理由を提供する: 退職理由には、将来的なキャリアや目標の達成に向けた動機を含めることで、新たな機会に対する意欲を示すことができます。

よくある質問

嘘の退職理由をつけることは違法ですか?

はい、嘘の退職理由をつけることは違法です。退職理由の虚偽記載は、労働契約法や民法に違反する可能性があります。例えば、退職理由を虚偽に記載することで、企業が不利益を被る場合や、他の従業員に悪影響を与える場合など、法的なリスクが高まります。このような行為は、企業の信頼性を損なうだけでなく、法的責任を問われる可能性もあります。

虚偽の退職理由が発覚したら、どのような法的責任を負う可能性がありますか?

虚偽の退職理由が発覚した場合、法的責任を負う可能性があります。具体的には、不法行為に基づく損害賠償請求が行われる可能性があります。また、会社との信頼関係が破壊されることで、再雇用や推薦状の発行などが困難になることもあります。更に、虚偽の退職理由によって会社が不利益を被った場合、解雇や懲戒処分の対象となる可能性もあります。

虚偽の退職理由を伝えた後に、会社から損害賠償請求を受けることはありますか?

はい、虚偽の退職理由を伝えた後に、会社から損害賠償請求を受けることはあります。会社が虚偽の退職理由により不利益を被ったと認定された場合、会社は退職した従業員に対して損害賠償を請求することができます。例えば、虚偽の退職理由により、会社が再募集や新人教育などの費用を余分に負担した場合、その費用を請求される可能性があります。

虚偽の退職理由を避けるために、どのような注意点がありますか?

虚偽の退職理由を避けるために、以下のような注意点があります。まず、退職理由は誠実に伝えることが重要です。会社との最後の対話でもあり、信頼関係を保つためにも、可能な限り事実に基づいた理由を伝えるべきです。また、退職理由を記載する際は、文書化する前に一度慎重に読み直し、虚偽の内容がないことを確認することが大切です。最後に、会社との相談や人事部門との話し合いを通じて、適切な退職手続きを行うことが推荐されます。