退職時のボーナス減額|どのくらい減らされる?

退職時にボーナスが減額されるケースは、働く人々にとって大きな関心事の一つです。では、具体的にどれくらい減額されるのでしょうか。企業によって異なるルールや基準があり、退職時期や在籍年数などによっても変わります。本記事では、退職時のボーナス減額について詳しく説明し、どのような要因が影響を与えるのか、またどのように対策できるのかについても触れていきます。

退職時のボーナス減額|どのくらい減らされる?

退職時のボーナス減額は、多くの会社で行われていますが、その減額率は会社によって大きく異なります。一般的に、退職日がボーナス支給日の近い場合、減額率は少なくなり、逆に遠い場合、減額率は高くなる傾向があります。以下では、具体的な情報を詳しく説明します。

退職時のボーナス減額の一般的な仕組み

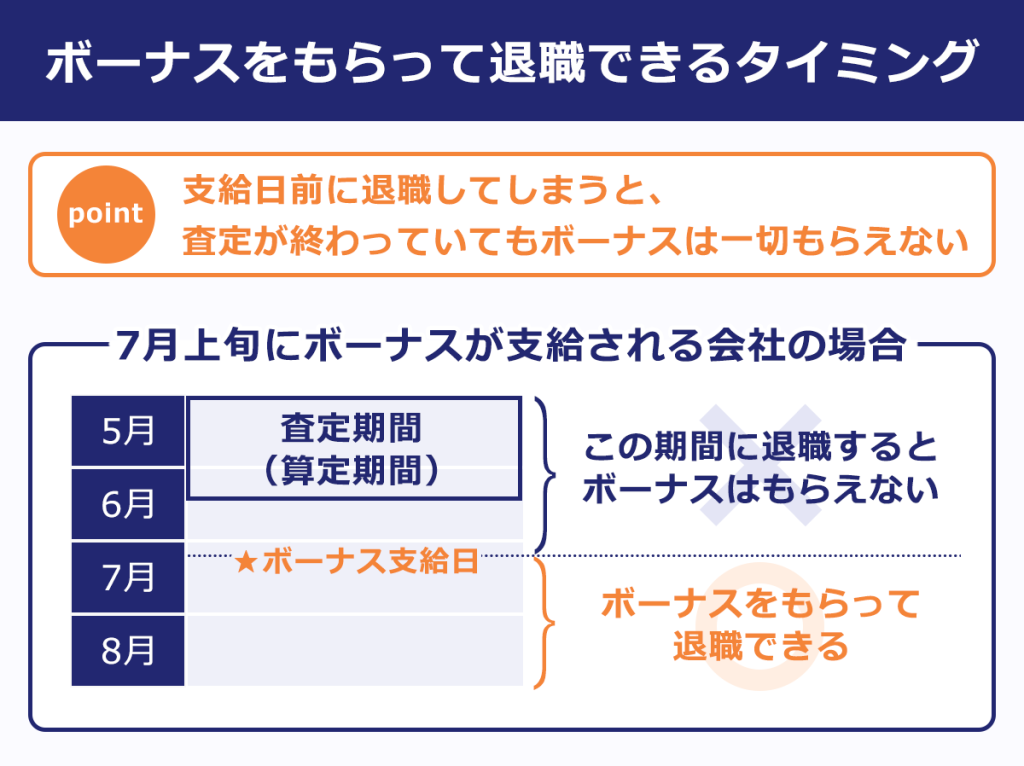

退職時のボーナス減額は、会社の就業規則や労働法規にもとづいて定められています。多くの場合、退職者がボーナス支給日までに退職した場合、そのボーナスは一部または全額減額されます。具体的には、退職日とボーナス支給日の間の期間に応じて、減額率が定められています。

退職日とボーナス支給日の関係

退職日とボーナス支給日の関係は、ボーナス減額の程度を大きく影響します。例えば、ボーナス支給日の前の月に退職した場合、ボーナスは全額支給されにくい傾向があります。一方、支給日の数週間前であれば、一部支給される可能性があります。

具体的な減額率の例

具体的な減額率の例を以下に示します。例えば、ある企業では、退職日がボーナス支給日の1か月前である場合、ボーナスは50%減額され、2か月前であれば75%減額されるという規定があります。以下に具体的な例を表にまとめます。

| ボーナス支給日までの期間 | 減額率 |

|---|---|

| 1か月前 | 50% |

| 2か月前 | 75% |

| 3か月前 | 90% |

| 4か月前 | 100% |

就業規則での規定の確認

退職時のボーナス減額は、会社の就業規則に明確に定められています。従業員は、退職を検討する際には、就業規則を確認し、具体的な減額率や条件を理解することが重要です。不明な点がある場合は、人事部門に問い合わせることをおすすめします。

労働法規との関係

退職時のボーナス減額は、労働法規にも規定されています。労働基準法では、退職時の給与の支払いについて規定があり、不当な減額は禁止されています。従業員が不当な減額を経験した場合、労働基準監督署に相談することができます。

会社を辞めたらボーナスは下がりますか?

会社を辞めたら、ボーナスは基本的に支払われません。会社が定める就業規則や雇用契約によりますが、一般的には退職日に在籍している社員に対してのみボーナスが支払われることが多いです。したがって、退職日がボーナスの支払い日以前であれば、そのボーナスは受け取れない可能性が高いです。ただし、会社の規定により部分的な支払いが行われることもありますので、詳細は人事部門に確認することをお勧めします。

退職とボーナスの関係性

退職とボーナスの関係性は、会社の就業規則や雇用契約によって大きく異なります。多くの場合、ボーナスは在籍中の社員にのみ支払われ、退職した社員には支払われません。ただし、退職日がボーナスの支払い日に近い場合や、会社の方針により、部分的な支払いが行われることもあります。このような場合、具体的な規定を人事部門に確認することが重要です。

会社の就業規則の重要性

会社の就業規則は、退職時のボーナス支払いに関する重要な情報を提供します。多くの就業規則には、ボーナスの支払い条件、支払い日、および退職時の取扱いが詳細に記載されています。以下に、就業規則で一般的に確認すべきポイントをまとめます:

- ボーナスの支払い条件:在籍していること、特定の業績基準の達成など。

- ボーナスの支払い日:具体的な日付や期間。

- 退職時のボーナスの取扱い:退職者がボーナスを受けることができる条件や、部分的な支払いの規定。

人事部門への確認が必要な理由

人事部門への確認は、退職時にボーナスがどのように扱われるかを明確に理解するための重要なステップです。人事部門は、会社の就業規則や人事ポリシーに基づいて、具体的な情報を提供することができます。以下に、人事部门に確認すべき具体的な内容を挙げます:

- ボーナスの支払い条件の詳細:具体的な条件や基準。

- 退職時のボーナスの取扱い:退職者がボーナスを受けることができるか、部分的な支払いが行われるか。

- 具体的な支払い日程:退職日とボーナスの支払い日が近い場合の取扱い。

6月いっぱいで退職するとボーナスは減額されますか?

6月いっぱいで退職すると、ボーナスの減額は会社のポリシーや雇用契約による場合が多いです。一般的には、ボーナスの支給基準日yü 退職予定日の関係によって決定されます。例えば、ボーナスの支給基準日が6月30日で、その日に会社に在籍している従業員にボーナスが支給される場合、6月30日までに退職するとボーナスを受け取ることができない可能性があります。

ただし、会社によっては退職者の場合でも一定の条件を満たすとボーナスが支給される場合もあるため、具体的な規定については人事部門に確認することをお勧めします。また、労働基準法では退職時のボーナスの取り扱いについて規定がないため、会社の就業規則や労働契約書に明確な記載があるかどうかが重要となります。

ボーナスの支給基準日と退職日の関係

ボーナスの支給基準日は、会社ごとに異なるため、6月いっぱいで退職する場合でも、その会社の具体的な基準日に注目する必要があります。例えば、支給基準日が6月30日であれば、その日に会社に在籍していなければボーナスを受け取ることができない可能性が高いです。

- ボーナスの支給基準日が6月30日である場合、6月30日までに退職するとボーナスが支給されないことが多いです。

- 一部の会社では、退職予定日の数日前まで在籍していればボーナスが支給される場合があります。

- 会社の就業規則や労働契約書に具体的な規定があるかどうかを確認することが重要です。

会社の就業規則と労働契約書の確認

ボーナスの支給条件は会社の就業規則や労働契約書に明記されることが一般的です。6月いっぱいで退職する予定の場合は、これらの文書を詳細に確認し、不明な点は人事部門に問い合わせることをおすすめします。

- 就業規則や労働契約書にボーナスの支給条件が明記されている場合、その内容に従う必要があります。

- 就業規則や労働契約書が不明確な場合は、人事部門に直接確認し、具体的な規定を理解することが重要です。

- 会社によっては退職時でも一定の条件を満たすとボーナスが支給される場合があるため、詳細な規定を確認することが大切です。

退職時のボーナス支給の実務的な注意点

退職時のボーナス支給に関する実務的な注意点も考慮する必要があります。6月いっぱいで退職する場合、以下の点に注意することで、スムーズな手続きができるでしょう。

- 退職予定日の数週間前には、人事部門にボーナスに関する問い合わせを行い、具体的な支給条件を確認する。

- ボーナスの支給基準日が退職日を過ぎている場合は、退職後の支給条件についても確認する。

- 退職手続きの中で、ボーナスの支給に関する書類や申請が必要な場合、適切に提出する。

ボーナスを減額するのは違法ですか?

ボーナスの減額が違法かどうかは、個別の状況や労働契約、会社の就労規則により異なります。通常、労働契約や就労規則に具体的なボーナスの規定がある場合、それらの内容に従って減額を行わなければなりません。労働契約または就労規則に違反する形でボーナスを減額すると、それが違法行為となり得ます。ただし、経営状況の悪化や業績の低下により、正当な理由でボーナスの減額を行うことは認められる場合があります。このような状況下での減額は、労働者との事前に十分な説明と交渉が必要です。

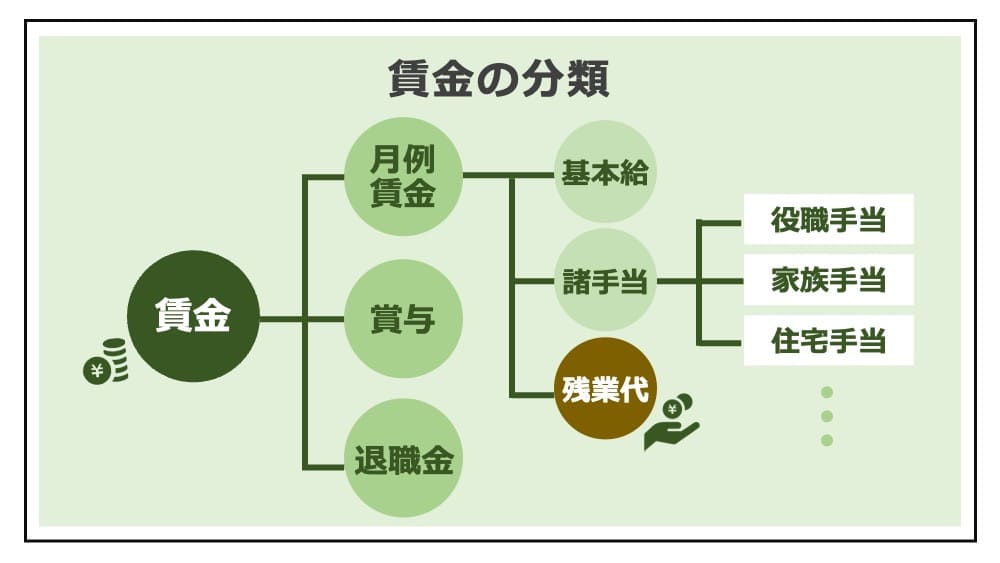

ボーナスの減額に関する法律

ボーナスの減額に関する法律は、労働基準法や雇用契約法に基づいています。労働基準法では、給与やボーナスの減額には労働者の同意が必要とされています。同じく雇用契約法でも、労働条件の変更には合理的な理由が必要とされています。具体的には、経営状況の悪化や業績の低下といった理由が考えられますが、これらの理由が客観的に正当であることを証明する必要があります。

ボーナスの減額の正当な理由

ボーナスの減額を正当化する理由として、以下のような状況が考えられます。

- 経営状況の悪化:会社の財務状況が悪化し、資金繰りが困難な状況にあること。

- 業績の低下:社員の業績や会社全体の業績が想定以下であることが確認されていること。

- 業界全体の不況:業界全体が不況に直面しており、その影響により会社の収益が大幅に減少していること。

これらの理由が存在する場合でも、労働者に対して十分な説明と適切な交渉を行うことが重要です。

ボーナスの減額手続き

ボーナスの減額を行う際の手続きには、以下のステップが含まれます。

- 経営状況の説明:労働者に対し、会社の経営状況や業績の詳細を明らかにし、減額の必要性を説明します。

- 労働者の同意:労働者全員またはその代表者と協議を行い、減額についての同意を得ます。

- 文書での記録:減額に関する内容を文書化し、労働者に対して配布します。これにより、将来的な紛争のリスクを軽減します。

これらの手続きを踏むことで、ボーナスの減額が適切かつ透明に行われることが確保されます。

ボーナス査定が下がる理由は何ですか?

ボーナス査定が下がる理由は多岐に渡りますが、主な要因としては、個人の 業績 への貢献度や 会社の業績 、そして 経済情勢 などが挙げられます。以下に詳細を説明します。

個人の業績の低下

個人の業績が期待されるレベルに達していない場合、ボーナス査定が下がる可能性があります。これは、目標達成率 の未達成や、業務遂行能力 の低下、また チームワーク の欠如などが原因となることがあります。具体的には、以下の点が評価の対象となります。

- 目標設定 に対する達成度:設定された目標に対してどれだけの成果を上げたか。

- 業務遂行能力:業務を効率的かつ正確に遂行できるか。

- チームの貢献度:チームの活動やプロジェクトへの貢献度合い。

会社の業績の悪化

会社全体の 業績 が悪化している場合、全体的なボーナス査定が下がることがあります。これは、売上高の減少 や 利益の減少 、また 事業の縮小 などが影響する可能性があります。以下に具体例を挙げます。

- 売上高の減少:市場の需要が低迷している場合、売上が減少する。

- 利益の減少:コストが高騰し、利益が圧迫される。

- 事業の縮小:新規事業の失敗や既存事業の閉鎖により、業績が悪化する。

経済情勢の影響

経済情勢の悪化もボーナス査定に影響を与える重要な要因の一つです。経済が不況に陥ると、企業は コスト削減 を余儀なくされ、ボーナス査定が下がる可能性があります。以下に具体的な影響を挙げます。

- 景気後退:全体的な経済活動が鈍化し、企業の業績に悪影響を及ぼす。

- 市場の不確実性:政治的リスクや国際情勢の不安定さが市場に影響を及ぼす。

- 円高・円安の影響:為替レートの変動が輸出入企業の業績に影響を及ぼす。

よくある質問

退職時のボーナスはどのくらい減額されるか?

退職時のボーナス減額は、会社の規定や契約内容によって異なりますが、一般的には、退職までの勤務日数に応じて計算されます。例えば、会社が年度の中途で退職した場合、ボーナスはその年度の在籍月数によって按分され、その割合が支給されます。したがって、退職までの勤務日数が少ないほど、ボーナス減額の割合は高くなる傾向があります。

退職時のボーナス減額は法律で定められているのか?

退職時のボーナス減額に関する規定は、一般的に労働契約法や就業規則に基づいています。法律自体は具体的な減額率を定めていませんが、会社の就業規則や労働契約書において、退職時のボーナス減額の基準が明確に規定されることが推奨されています。この基準は、従業員が予見できるように、事前に明示されるべきです。

退職時のボーナス減額に不服がある場合、どのように対応すればよいのか?

退職時のボーナス減額に不服がある場合、まず人事部門か直属の上司に相談することがRecommendedます。会社の就業規則や労働契約書を確認し、その内容に違反がないかを検討することも重要です。解決しない場合は、労働基準監督署や労働相談窓口に相談する選択肢もあります。これらの機関は、労働者の権利を保護するために設けられており、適切なアドバイスや支援を提供することができます。

退職時にボーナス減額を防ぐ方法は何か?

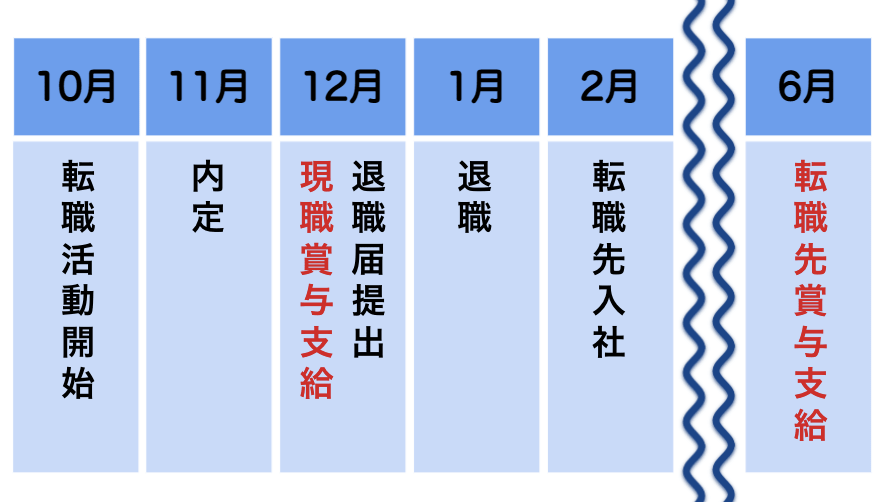

退職時にボーナス減額を防ぐ方法として、まず退職予定日を考慮に入れ、可能な限りボーナスの支給日に合わせて退職することが有効です。また、会社の就業規則や労働契約を事前に詳しく確認し、退職時のボーナス減額の基準を理解しておくことも重要です。さらに、退職前に人事部門と相談し、具体的な計算方法や減額の理由を確認することで、予期せぬ減額を防ぐことができます。