退職時のボーナス減額|会社が減額するのはどんな場合?

退職時のボーナス減額は、従業員にとって大きな関心事である。会社がボーナスを減額する場合、その理由は様々で、具体的な状況によって異なる。一般的には、勤務年数、退職時期、会社の業績、および個人の業績評価などが考慮される。また、会社の規定や労働契約に基づいて、特定の条件が設定されることもある。本記事では、退職時のボーナス減額の主な理由と、それを回避する方法について詳しく解説する。

退職時のボーナス減額|会社が減額するのはどんな場合?

退職時のボーナス減額は、従業員が会社を去る際の給与やボーナスの一部が減額される可能性があります。会社が減額を行うかどうかは、様々な状況や条件によって決定されます。具体的には、退職の理由、勤務期間、業績評価、会社の方針などが考慮されます。

退職の理由による減額

退職の理由によってボーナス減額が行われることがあります。例えば、自己都合での退職(例:転職、個人的な理由)の場合、会社はボーナスを減額する可能性があります。一方、会社都合での退職(例:リストラ、組織再編)の場合には、减額される可能性が低い場合もあります。

勤務期間の影響

勤務期間が短い場合、退職時のボーナスが減額されることがあります。会社は、従業員が一定期間以上勤務した場合にのみ、フルのボーナスを支払うといった規定を持っていることがあります。例えば、勤務期間が1年未満の従業員は、ボーナスの一部が減額される場合があります。

業績評価とボーナス減額

業績評価は、退職時のボーナス減額の重要な要素となります。業績が低い場合、ボーナスが減額されることがあります。会社は、業績評価に基づいてボーナスの額を決定します。例えば、業績評価が最低ランクの場合、ボーナスの一部または全額が減額されることがあります。

会社の方針と規程

会社の方針や規程によって、退職時のボーナス減額が規定されることがあります。会社の就業規則や労働契約書に、退職時のボーナスに関する規定が明記されている場合があります。例えば、退職通知期間が短い場合や、退職手続きを適切に履行しない場合、ボーナスが減額されることがあります。

法的制約とボーナス減額

法的制約も、退職時のボーナス減額に影響を与えます。労働基準法や地方労働基準条例によって、会社がボーナスを減額する場合の限度や条件が規定されていることがあります。例えば、不当な理由でのボーナス減額は違法とされ、従業員が異議を唱える権利があります。

| 状況 | ボーナス減額の可能性 |

|---|---|

| 自己都合退職 | 高い |

| 会社都合退職 | 低い |

| 勤務期間1年未満 | 高い |

| 業績評価が低い | 高い |

| 就業規則違反 | 高い |

辞める時にボーナスが減額されるのは違法ですか?

退職時にボーナスが減額されるのは違法ですか?

退職時のボーナス減額の法的規制

退職時のボーナス減額の法的規制については、労働基準法や労働契約法に基づく規定があります。例えば、労働基準法第24条では、解雇の場合に平均賃金の基準に基づく退職手当の支払いが義務付けられています。また、労働契約法第16条では、解雇通知期間が定められており、これを満たさない場合、賃金の代替金が支払われます。

- 労働基準法第24条:解雇時の退職手当の支払い義務。

- 労働契約法第16条:解雇通知期間の遵守。

- 労働契約法第17条:不合理な解雇の禁止。

企業が退職時のボーナス減額を実施するための要件

企業が退職時のボーナス減額を実施するためには、いくつかの要件が満たされなければなりません。まず、就労規則で明確に規定されていることが必要です。次に、この規定が合理的であり、従業員に周知されていることが重要です。さらに、退職理由やその時期によって減額の対象となる場合があり、これらも明確に定義されていることが求められます。

- 就労規則での明確な規定。

- 規定の合理性と従業員への周知。

- 退職理由や時期による減額規定の明確化。

退職時のボーナス減額に関する従業員の権利保護

退職時のボーナス減額に関する従業員の権利保護は、労働者を不当に処遇することを防ぐために重要です。労働組合や労働基準監督署などの機関が、このような事案に対応する役割を果たします。また、従業員が不当な扱いを受けたと感じた場合は、労働審判や訴訟を提起する選択肢もあります。

- 労働組合や労働基準監督署の役割。

- 労働審判や訴訟の選択肢。

- 労働者に対する不当な処遇の防止。

ボーナスが減額される理由は何ですか?

ボーナスが減額される理由は多岐にわたりますが、一般的に次の要因が考えられます。

- 業績の低下

- 会社の財政状況の悪化

- 業界全体の不況

会社の業績が悪化した場合、ボーナスの削減は経費削減の一環として行われることがあります。また、経済状況や業界の動向も影響を与えるため、これらの状況が悪い場合、ボーナスの減額が実施されることがよくあります。

業績の低下によるボーナス減額

業績の低下はボーナス減額の最主要な理由の一つです。会社が設定した目標に達成できなかった場合、ボーナスの一部または全部が削減されることがあります。これは、従業員の業績と会社の業績を連動させ、モチベーションの維持と改善を促す意図があります。

- 売上目標の未達成

- 利益率の低下

- 新規顧客の獲得不足

会社の財政状況の悪化

会社の財政状況が悪化した場合、ボーナスの減額は不可避となります。財政的な問題が生じると、会社は経費削減のために様々な方法を講じますが、ボーナスの削減はその一つです。これは労働コストの削減を行い、会社の継続的な運営を確保するための措置です。

- 収益の減少

- 債務の増加

- 流動性の低下

業界全体の不況

業界全体の不況もボーナス減額の重要な要因となります。特定の業界が不況に見舞われると、その業界に属する会社は業績が悪化しやすくなります。これにより、業界全体でボーナスの削減が行われる傾向があります。

- 需要の減少

- 競争の激化

- 投資の停止

ボーナスの減額を告知なしにすることはできますか?

ボーナスの減額を告知なしにしてしまうことはできません。労働基準法では、賃金の支払いに関する変更は、労働者に対して事前に通知された上で行われる必要があります。ボーナスも賃金の一部であるため、同様のルールが適用されます。労働者の同意なく、または十分な通知なくボーナスを減額することは違法とみなされます。

労働契約に基づくボーナスの減額

労働契約書や就業規則に明確に規定がない限り、ボーナスの減額を告知なしに実施することはできません。労働者と雇用主との間で合意された条件に基づいて、賃金やボーナスの変更は行われるべきです。

- 労働契約書や就業規則に具体的な規定がない場合は、変更は労働者の同意を得て行う必要があります。

- 労働者の同意を得ずにボーナスを減額することは、労働契約違反となる可能性があります。

- 企業が経営状況の悪化を理由にボーナスを減額する場合は、労働者に対して事前に十分な説明を行うことが望ましいです。

法的リスクについて

労働者に対して告知なしにボーナスを減額すると、数々の法的リスクに晒されます。労働基準監督署からの指導や、労働者からの訴訟が提起される可能性があります。

- 労働基準法に違反した場合、当局からの是正指導や罰則が適用されることがあります。

- 労働者からのクレームや訴訟が起こり、企業の評判やブランドイメージに悪影響を及ぼす可能性があります。

- 労働者の士気やモチベーションの低下につながり、企業業績に影響を及ぼす可能性があります。

適切な手続きの重要性

ボーナスの減額を適切に行うためには、労働者に対する事前の通知と説明が不可欠です。透明性と公正性を保つことで、労働者の信頼を維持することができます。

- 経営状況の変化や業績悪化などの理由を、労働者に対して明確に説明することが重要です。

- 労働者との十分なコミュニケーションを行い、理解と同意を得ることが推奨されます。

- 労働基準監督署の指導に従い、適切な手続きを踏むことで、法的リスクを最小限に抑えることができます。

ボーナス査定が下がる理由は何ですか?

ボーナス査定が下がる理由は、主に業績の低下、会社の経営状況の悪化、個人の業績の不振、市場の変動、企業の戦略的な方向性の変更、などがあります。具体的には、個々の業績が目標を達成できていない場合、チームや部署全体の業績が悪化している場合、会社全体の財務状況が悪化している場合、市場環境が不利に変化している場合、企業の戦略的な目標が変更された場合など、さまざまな要因が関与することがあります。

業績の低下によるボーナス査定の低下

業績の低下は、ボーナス査定に直接的な影響を及ぼします。個々の業績が目標を達成できていない場合、またはチームや部署全体の業績が悪化している場合、会社はその影響を考慮し、ボーナス査定を引き下げることになります。この場合、具体的には以下のような理由が考えられます:

- 売上目標や利益目標を達成できていない。

- プロジェクトの遅延や失敗により、会社に損失が発生している。

- 顧客からの不満やクレームが多く、ビジネスに悪影響を与えている。

会社の経営状況の悪化

会社全体の経営状況が悪化した場合、ボーナス査定は全体的に引き下げられることもあります。会社の財務状況が悪化し、収益が減少している場合、ボーナスの支払いやその額を抑制する必要があります。具体的には以下のような状況が考えられます:

- 会社の収益が大幅に減少している。

- 投資や拡大計画を見直す必要がある。

- 借入金や負債の返済が困難になっている。

市場の変動や企業戦略の変更

市場の変動や企業の戦略的な方向性の変更も、ボーナス査定に影響を及ぼします。例えば、業界全体の競争が激化したり、新しい技術や市場トレンドが出現した場合、会社は戦略を見直し、それに伴いボーナス査定の基準も変更することがあります。具体的には以下のような状況が考えられます:

- 業界の競争が激化し、市場シェアが減少している。

- 新しい技術や製品が登場し、既存の製品が陳腐化している。

- 会社の方向性が変更され、新しい戦略に沿った業績評価が導入される。

よくある質問

退職時のボーナスが減額される主な理由は何ですか?

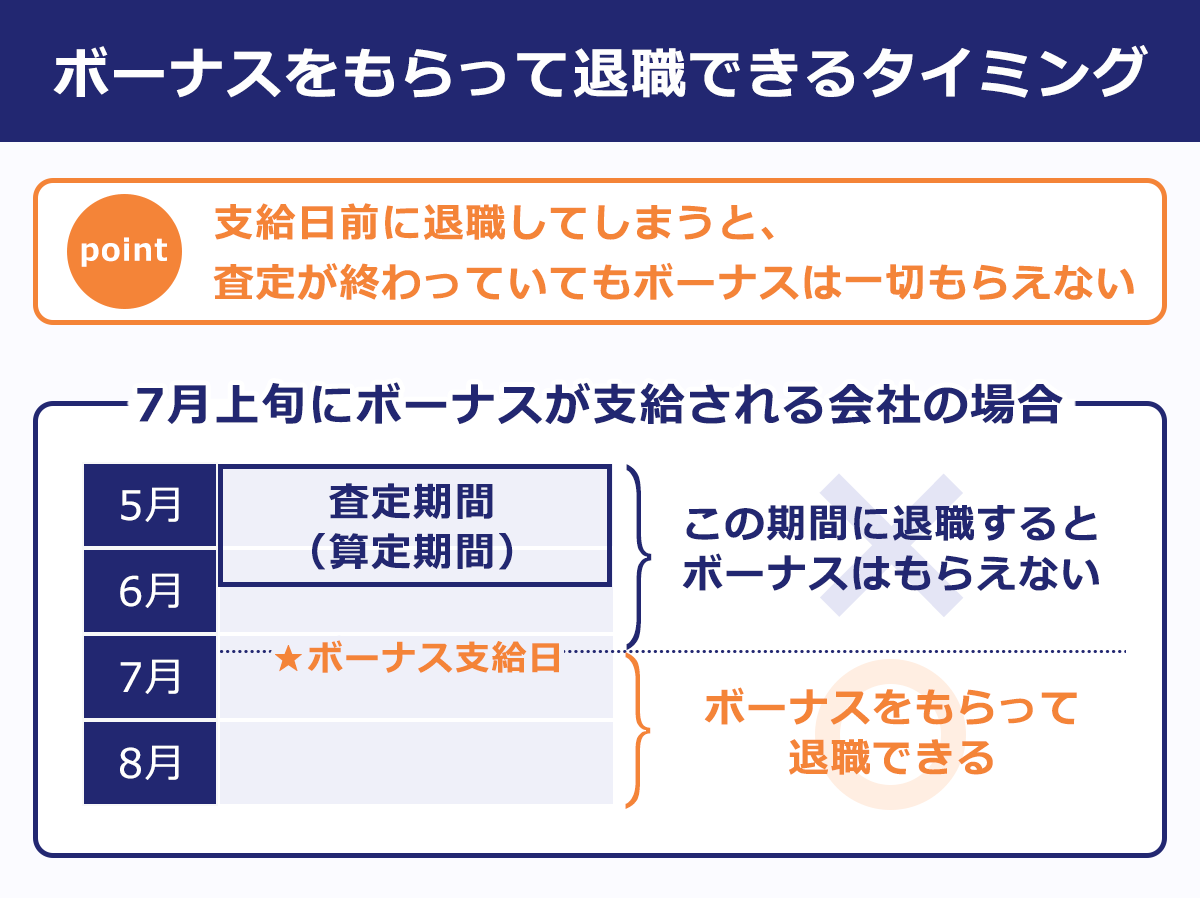

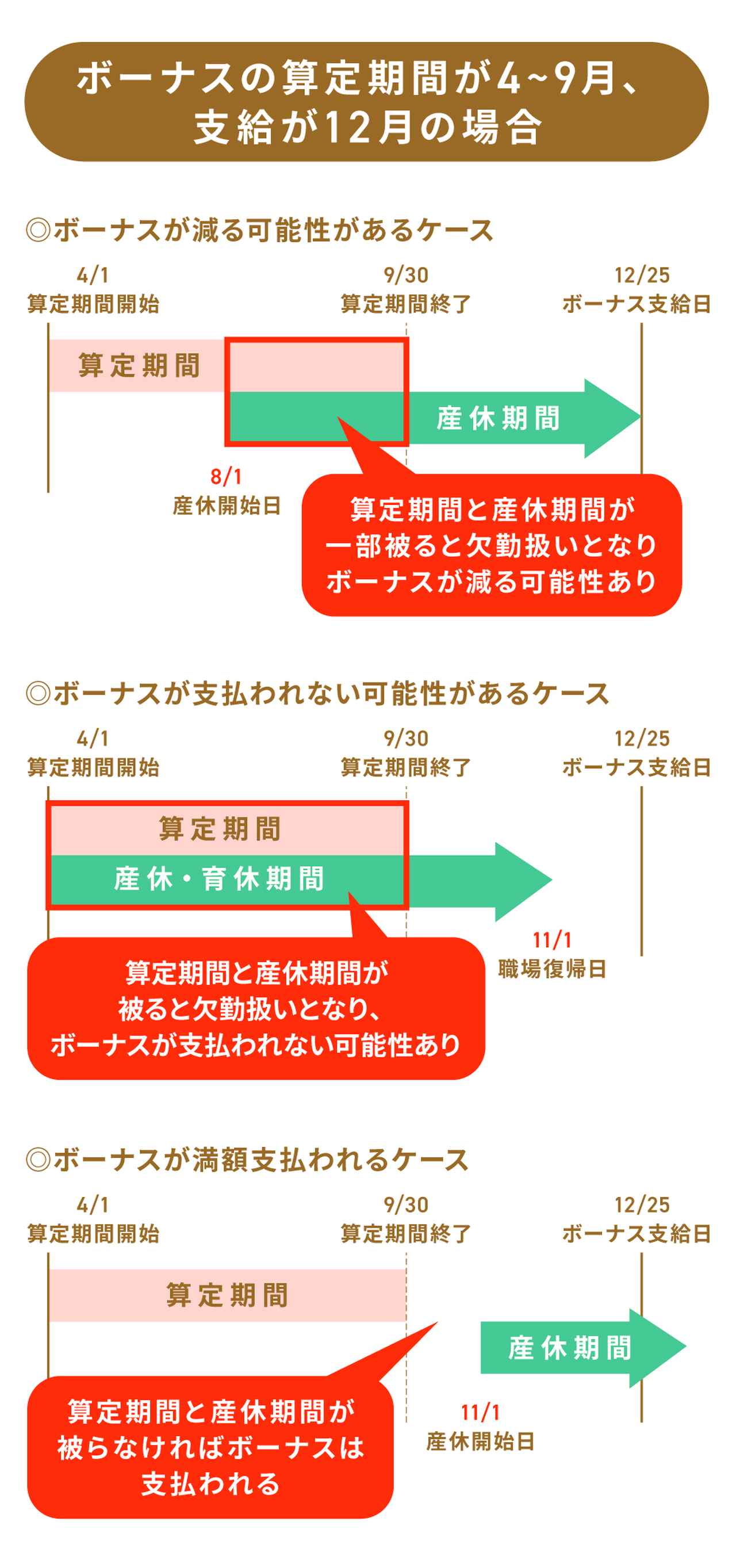

退職時のボーナスが減額される主な理由には、会社の業績悪化や個人の業績不振、勤務期間の不足、会社の規定に基づく減額などが含まれます。例えば、会社の業績が著しく悪化した場合、ボーナスの支給自体が減額されることがあります。また、個人の業績が期待された水準に達しない場合や、勤務期間が会社が定める基準に満たない場合も、ボーナスの減額が行われることがあります。会社の規定に基づいて、退職日がボーナス支給日から一定期間内である場合にも減額されることがあります。

退職時にボーナスが減額される可能性がある具体的な状況は何ですか?

退職時にボーナスが減額される可能性がある具体的な状況としては、以下のような場合が考えられます。まず、会社の業績が悪化し、全体的なボーナス支給額が減額される場合です。次に、個人の業績が評価基準に満たない場合で、業績に応じたボーナスの減額が行われる場合です。さらに、退職日がボーナス支給日前の一定期間内にある場合、会社の規定により減額されることがあります。また、勤務期間が短く、会社が定めるボーナス支給対象となる最低勤務期間に満たない場合も減額の対象となります。

会社が退職時のボーナスを減額する場合の法的根拠はありますか?

会社が退職時のボーナスを減額する場合の法的根拠は、労働契約法や就業規則に基づきます。労働契約法第16条では、労働契約の内容は労働者と使用者の合意により決められるとしており、ボーナスの減額や非支給も双方の合意があれば可能となります。また、就業規則にボーナスの減額に関する規定が明示されており、その内容が合理的で、従業員に周知されている場合、会社は減額を行うことができます。ただし、不当な減額や差別的な取り扱いは違法となる可能性があります。

退職時のボーナス減額について不服がある場合、どのように対処すればいいですか?

退職時のボーナス減額について不服がある場合、まずは会社の人事部門や労働組合(存在する場合)に相談することをおすすめします。会社の規定や減額の理由を詳細に説明してもらい、納得できる説明が得られるよう努めます。それでも納得いかない場合は、労働基準監督署に相談するか、労働審判や裁判などの法的手段を検討することも可能です。ただし、法的手段に訴える前に、会社との話し合いや調停を試みることが望ましいでしょう。また、弁護士や労働問題に詳しい専門家に相談することも有効です。