退職時のボーナス減額は違法?|減額の条件と対処法

退職時のボーナス減額は、多くの労働者にとって不安の種となっています。この問題は、会社の方針や労働契約に基づいており、 loginUser から見た合法性については議論の余地があります。退職時のボーナス減額が違法かどうかを判断するためには、具体的な減額の条件や背景を理解することが重要です。本記事では、退職時のボーナス減額の合法性について解説し、適切な対処法を紹介します。

退職時のボーナス減額について詳しく解説

退職時のボーナス減額は、多くの労働者にとって重要な問題です。この記事では、退職時にボーナスが減額される場合の法的基盤、減額の条件、対処法について詳しく解説します。

退職時のボーナス減額は違法か?

退職時のボーナス減額が違法かどうかは、具体的な状況によって変わります。一般的に、雇用契約や就業規則に明確な規定がない場合、会社が一方的にボーナスを減額することは違法とされます。一方、以下のような場合、減額は合法とみなされることがあります: - 雇用契約や就業規則に減額の規定がある場合 - 労働組合との協定がある場合 - 業務成績が著しく悪い場合 したがって、ボーナス減額が適正かどうかを確認するためには、まず雇用契約や就業規則を確認することが重要です。

退職時のボーナス減額の一般的な条件

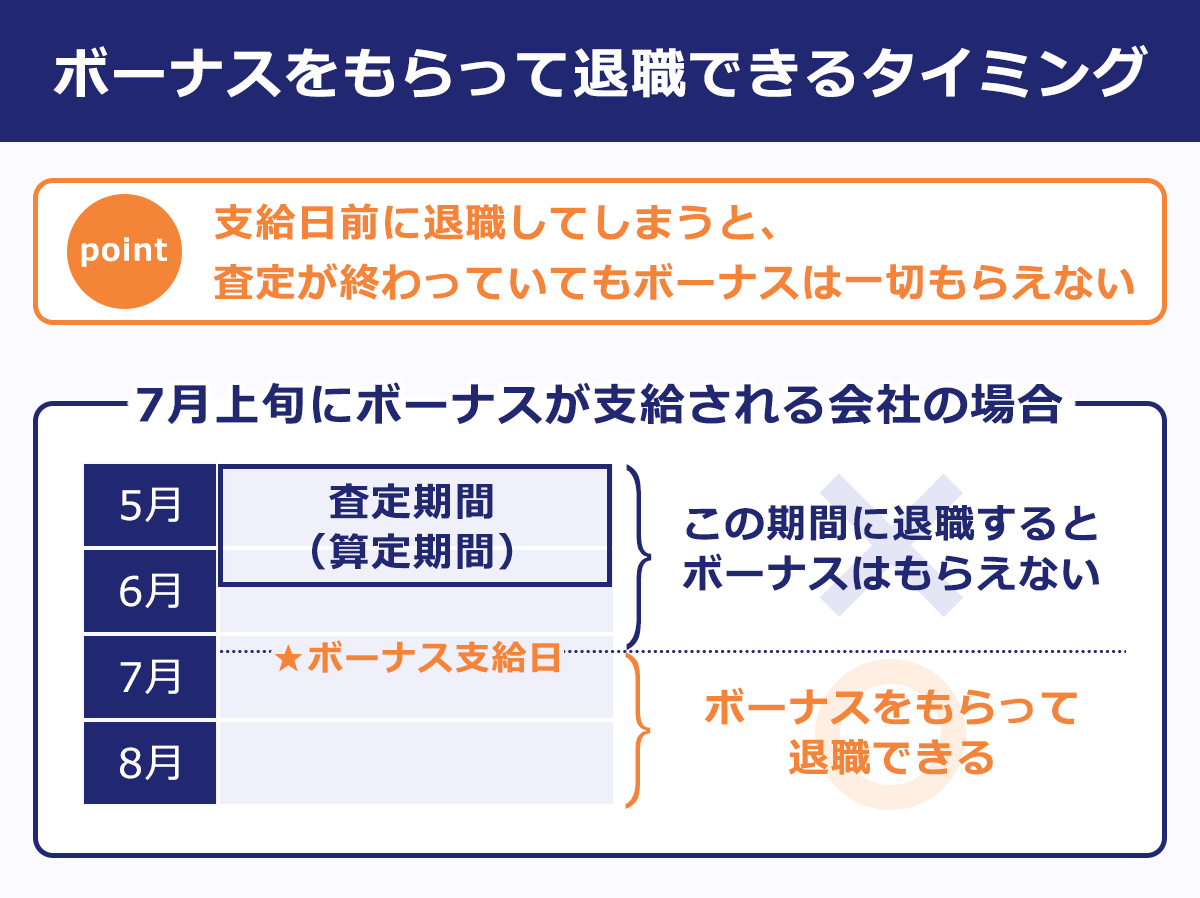

退職時のボーナス減額の条件は、会社により異なる場合がありますが、一般的には以下の条件が考慮されます: 1. 退職時期:年度末や半年末のボーナス支給時期までに退職した場合、ボーナスが減額されることが一般的です。 2. 在職期間:一定の在職期間未満の従業員に対してボーナスが減額されることがあります。 3. 業務成績:業務成績が悪い場合、ボーナスが減額されることがあります。 4. 会社の業績:会社の業績が著しく悪い場合、全従業員のボーナスが減額されることがあります。 5. 契約条項:雇用契約や就業規則に明示的な減額規定がある場合、その規定に従います。

| 条件 | 詳細 |

|---|---|

| 退職時期 | 年度末や半年末のボーナス支給時期までに退職した場合 |

| 在職期間 | 一定の在職期間未満の従業員 |

| 業務成績 | 業務成績が悪い場合 |

| 会社の業績 | 会社の業績が著しく悪い場合 |

| 契約条項 | 雇用契約や就業規則に明示的な減額規定がある場合 |

退職時のボーナス減額に対する対処法

退職時のボーナス減額に直面した場合、以下の対処法が考えられます: 1. 雇用契約や就業規則の確認:まず、雇用契約や就業規則を確認し、減額の根拠があるかどうかを確認します。 2. 労働組合への相談:労働組合が存在する場合は、労働組合に相談し、適切なアドバイスを求めます。 3. 労働基準監督署への相談:違法な減額と判断される場合は、労働基準監督署に相談し、必要な手続きを行います。 4. 法的手段の検討:最終的に、法的手段を検討し、必要に応じて弁護士に相談します。 5. 退職時期の調整:可能であれば、ボーナス支給時期まで在職期間を延ばすことも考慮します。

退職時のボーナス減額に関するFAQ

1. 退職時のボーナス減額は必ず違法ですか? - いいえ、雇用契約や就業規則に減額の規定がある場合、または労働組合との協定がある場合は合法とされます。 2. 労働基準監督署に相談しても本当に効果がありますか? - はい、労働基準監督署は労働者の権利を守るための機関であり、違法な減額に対しては適切な対応を行います。 3. ボーナス減額の規定がない場合でも減額される可能性がありますか? - 一般的には、規定がない場合、会社が一方的に減額することは違法とされます。 4. 労働組合が存在しない場合、どのように対処すればよいですか? - 労働組合が存在しない場合でも、労働基準監督署や法的手段を検討することが重要です。 5. 退職後もボーナスの請求は可能ですか? - はい、退職後でも、適切な根拠があればボーナスの請求を行うことができます。

退職時のボーナス減額の実態と統計

退職時のボーナス減額に関する実態や統計データは、以下の通りです: - 2020年の調査:約30%の会社が退職時のボーナスを減額していると回答 - 2021年の統計:退職時のボーナス減額に関する相談件数が年間約1,000件に上る - 業種別分析:製造業や建設業での減額頻度が高い傾向 - 地域別分析:都市部での減額頻度が高い傾向 - 年齢別分析:若年層での減額経験が比較的多い

| 調査年 | 減額している会社の割合 |

|---|---|

| 2020年 | 約30% |

| 2021年 | 約25% |

| 業種 | 減額頻度 |

|---|---|

| 製造業 | 高 |

| 建設業 | 高 |

| サービス業 | 中 |

| 金融業 | 低 |

賞与の減額は違法ですか?

賞与の減額が違法かどうかは、具体的な状況や理由によります。日本では、雇用契約や労働条件の変更は、正当な理由と手順を経ることで認められています。しかし、不当な理由や手順で賞与の減額を行うと、違法とみなされる可能性があります。例えば、業績や業界的な理由で減額が行われる場合は、正当な理由として認められる可能性がありますが、労働者の個人的状況や差別的な理由で減額を行うと、違法とみなされる可能性があります。

賞与の減額の法的基準

賞与の減額が違法かどうかを判断する際には、以下のような法的基準が考慮されます。

- 雇用契約:雇用契約や就業規則に賞与の支給基準が明示されている場合、その基準に従って減額が行われることを確認します。

- 正当な理由:賞与の減額には、業績の悪化や業界全体の不況などの正当な理由が必要です。

- 手順の正当性:賞与の減額は、労働組合や労働者との協議を経て、適切な手順で行われることが重要です。

賞与の減額の具体的な事例

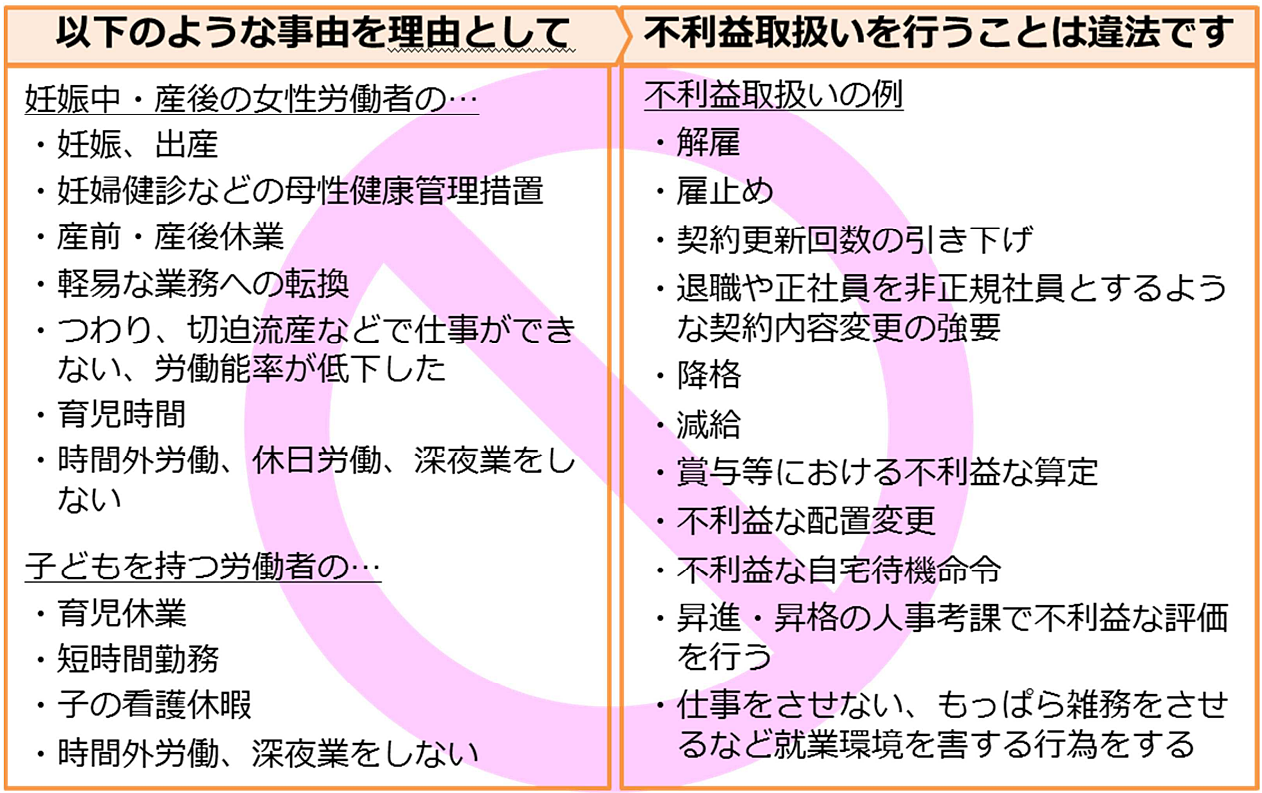

賞与の減額が違法と認定される具体的な事例には、以下のようなものがあります。

- 性別や年齢などの差別的理由:性別、年齢、婚姻状況などに基づく賞与の減額は違法と認定される可能性が高いです。

- 単なる業績評価の不公正:労働者の評価が不公正に行われ、その結果賞与が不当に減額された場合も違法と認定される可能性があります。

- 労働者の個人的問題:労働者の個人的な問題(例えば、病気や介護の理由)を不当に理由として賞与を減額することは、違法と認定される可能性があります。

賞与の減額に関する労働者の権利

賞与の減額が違法と疑われる場合は、労働者は以下の権利を行使することができます。

- 労働組合に相談する:労働組合を通じて、減額の理由や手順の適正性を確認することができます。

- 労働基準監督署に申し立てる:違法と疑われる場合は、労働基準監督署に申し立てを行い、調査を求めることができます。

- 裁判所に提訴する:違法性が確実な場合は、裁判所に提訴し、不当な減額の取り消しや補償を求めることができます。

退職を理由にボーナスが減額されるのは違法ですか?

退職を理由にボーナスが減額されるかどうかは、企業の規定や労働条件によります。一般的に、労働基準法ではボーナスの規定は明確に定められていませんが、企業がボーナスを支給する場合、その支給基準は労働条件の一部として扱われます。企業が退職を理由にボーナスを減額する場合、その理由が不当なものであると判断される可能性があります。例えば、ボーナスの支給条件に「退職前の勤務実績を評価する」という明確な規定がない場合、退職を理由にボーナスを減額することは違法とみなされる可能性があります。

退職とボーナスの関係

退職とボーナスの関係は、企業の労働契約書や就業規則に明確に記載されていなければなりません。労働者と企業の間で合意された労働条件に従って、退職時のボーナス支給が決定されます。労働条件に具体的な規定がない場合は、労働者に不利な解釈がなされる可能性があります。

- 労働契約書や就業規則を確認する

- 労働条件の明確化を求める

- 企業と相談する

退職時のボーナス減額の法的基準

退職時のボーナス減額が法的に許容されるかどうかは、その減額が正当な理由に基づいているか否かによって決まります。正当な理由とは、労働者の不正行為や重大な怠慢、または企業の経営状況の悪化などの具体的な事由を指します。一方、退職者に対して不当に厳格な基準を適用する場合や、労働者の権利を不当に侵害する場合、その減額は違法とされる可能性があります。

- 正当な理由の存在を確認する

- 不当な基準の適用を回避する

- 労働者の権利を尊重する

労働者の権利保護のための対策

労働者が退職時のボーナス減額に対して不当な扱いを受けた場合、以下の対策を講じることができます。まず、労働基準監督署に相談し、必要な指導や助言を求めることが有効です。次に、労働組合や専門家に相談し、法的な支援を受けることも重要です。最後に、労働裁判を提訴し、不当な減額の撤回や補償を求めることも可能です。

- 労働基準監督署に相談する

- 労働組合や専門家に相談する

- 労働裁判を提訴する

パワハラでボーナスを減らすのは違法ですか?

パワハラでボーナスを減らすことは、一般的に違法とみなされます。パワハラ自体が労働環境の悪化につながる問題であるため、これを理由にボーナスを減らすことは、労働者への不当な扱いとなり、労働基準法や労働契約法に違反する可能性があります。また、会社の就業規則や労働契約書においても、こうした処分の基準が明確に定められていない限り、違法と判断される可能性が高くなります。

パワハラと労働法規

パワハラは労働環境の悪化を引き起こす重大な問題であり、法律で严格に取り締まられています。労働基準法や労働契約法では、労働者が安全で健康的な環境で働く権利が保障されています。パワハラが発生した場合、会社は即時に対策を講じる責任があります。これには、被害者への支援や加害者への処分が含まれます。

- 労働基準法第15条は、労働者が安全で健康的な環境で働くことを保障しています。

- 労働契約法第4条は、使用者が労働者に不利益な取扱いをすることを禁止しています。

- 職場におけるハラスメント防止対策は、会社の重要な責務であり、加害者への適切な懲戒処分も含まれます。

就業規則での規定

会社の就業規則において、パワハラへの対応や処分について明確に規定されていることが重要です。就業規則にこうした規定が存在しない場合、パワハラを理由にボーナスを減らすことは違法とみなされる可能性があります。適切な規定がある場合でも、処分の内容が不当であると判断される可能性があるため、慎重な対応が必要です。

- 就業規則には、パワハラの定義と具体的な処分基準を明確に記載する必要があります。

- 処分の内容は、パワハラの深刻さや再発の可能性を考慮して、公正かつ透明性のあるプロセスで決定すべきです。

- 労働者に処分の理由を詳細に説明し、反論の機会を提供することが重要です。

パワハラとボーナスの関係

ボーナスは労働者の業績や会社の業績に基づいて支給されるものであり、パワハラを理由にボーナスを減らすことは、労働者の正当な権利を侵害する可能性があります。労働者の業績評価やボーナスの支給基準は、明確な基準に基づいて公平に行われることが求められます。パワハラによって業績が低下した場合でも、その原因がパワハラであることを考慮するべきです。

- ボーナスの支給基準は、業績評価と連動することが一般的です。

- パワハラによって業績が低下した場合、それを適切に評価することが重要です。

- パワハラの被害者に対して、不当なボーナスの減額を行うことは、労働者のモチベーションを大幅に低下させる原因になります。

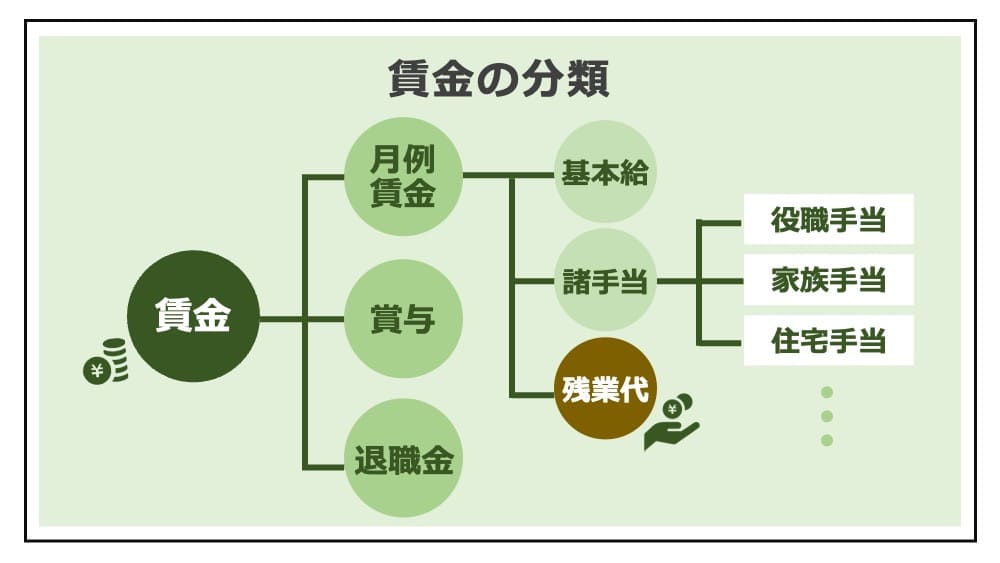

退職金の減額は違法ですか?

退職金の減額は、多くの場合、特定の状況や企業の規定によります。ただし、一般的に、退職金の減額が違法かどうかは、労働契約や労働協約の内容、そしてその減額が不当かどうかによって決まります。例えば、企業の経営状況の悪化や労働者の能力不足などが理由として適切に示され、それらが合理的であると認められれば、退職金の減額は合法的とされる場合があります。しかし、一方で、理由なくまたは不当に退職金を減額すれば、これは違法と判断される可能性があります。

退職金の減額の法的要件

退職金の減額が合法的とされるためには、以下の要件を満たす必要があります。

- 労働契約や労働協約の規定に基づく:退職金の減額が労働契約書や労働協約で明確に規定されている必要があります。

- 合理的な理由がある:退職金の減額には、企業の経営状況や労働者の行為など、合理的な理由が必要です。

- 手続の適正性:退職金の減額に至るまでの手続が適正に行われていることが求められます。例えば、労働者に対して事前通知が行われ、意見聴取の機会が提供されているかなどです。

退職金の減額が違法とされる場合

退職金の減額が違法とされる主なケースには以下のようなものがあります。

- 理由がないか不当な理由:例えば、個人的な恨み、年齢や性別などの差別的な理由、または企業の一方的な決定など、合理的な理由がない場合は違法とされます。

- 労働者の権利侵害:退職金の減額が労働者の権利を不当に侵害する場合、例えば、生活の基盤を失うような大幅な減額は違法とされます。

- 手続の不備:労働者に十分な説明や意見聴取が行われなかった場合、または労働協約の規定に従っていない場合など、手続の不備が認められると違法とされます。

退職金の減額を防ぐための対策

退職金の減額を防ぐための対策には以下のものがあります。

- 労働契約の確認:労働契約書や労働協約を定期的に確認し、退職金に関する規定を理解しておくことが重要です。

- 労働組合の活用:労働組合に加入している場合は、組合を通じて退職金の減額に関する交渉を行うことが有効です。

- 法律相談:労働基準監督署や労働相談窓口などを利用し、必要な法的支援を得ることが推奨されます。

よくある質問

退職時のボーナス減額は違法ですか?

退職時のボーナス減額が違法かどうかは、具体的な状況と会社の就業規則によります。一般的に、ボーナスは雇用契約の一部であり、その減額は会社の就業規則や規定に基づいて正当なものである必要があります。ただし、就業規則が労働基準法に違反している場合や、退職者の権利を不当に侵害する内容である場合は、違法とみなされる可能性があります。特に、退職理由が解雇や不当な取り扱いに基づく場合、ボーナスの減額は違法となる可能性が高くなります。

ボーナス減額の一般的な条件は何ですか?

ボーナス減額の一般的な条件は、以下のような場合に適用されることが多いです。まず、解雇または自己都合退職の場合、会社の就業規則に従ってボーナスが減額または支給されないことがあります。また、社員の業績評価や勤務期間にもより、ボーナスの額が調整されることがあります。さらに、会社が経営難に陥っている場合や、会社の業績が悪化している場合でも、就業規則に基づいてボーナスが減額されることがあります。これらの条件は、会社の規定や就業規則に明確に明記されている必要があり、その規定は労働基準法に適合している必要があります。

退職時のボーナス減額に対してどのように対処すべきですか?

退職時のボーナス減額に対して対処する方法はいくつかあります。まず、会社の就業規則を確認し、ボーナス減額の規定が明確に記載されているかを確認しましょう。就業規則が不透明または不明確な場合は、人事部門に照会することをおすすめします。また、ボーナス減額が不当であると感じる場合は、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働者の権利を保護するために存在し、就業規則や労働契約の合法性を確認することができます。必要に応じて、法律事務所に相談することも検討してください。

ボーナス減額の件で会社と交渉する際の注意点は何ですか?

ボーナス減額の件で会社と交渉する際には、いくつかの注意点があります。まず、就業規則や労働契約書を詳細に確認し、会社の規定が法的に適切であることを確認しましょう。次に、交渉する際には具体的な根拠を提示し、会社の決定が不適切であることを明確に説明することが重要です。また、交渉の前に証拠を集めておくことが役立ちます。例えば、メールや書類でのコミュニケーションの記録、業績評価の結果などです。これらの証拠は、交渉の際にUDO(不当労働行為)や労働基準法違反を示す有力な材料となる可能性があります。最後に、交渉がうまくいかない場合は、労働基準監督署や法律事務所に相談することを検討してください。