【フレックスタイム制】ずるい?🤔メリット・デメリットを徹底比較

フレックスタイム制は、従来の固定された勤務時間から脱却し、個人のライフスタイルや生産性に合わせて勤務時間を柔軟に設定できる制度です。この制度は、特に多様性とワークライフバランスが重視される現代において、多くの企業や労働者の間で注目を集めています。しかし、実際の導入や運用にはさまざまなメリットとデメリットが存在します。本記事では、フレックスタイム制の具体的な利点と課題を比較し、その実態と影響について詳しく探ります。

フレックスタイム制のメリットとデメリットを深掘り

フレックスタイム制は、従業員に柔軟な勤務時間を提供することで、ワークライフバランスの向上や生産性の向上が期待できる制度です。しかし、一方で管理の難しさや勤務時間の不平等感といったデメリットも存在します。ここでは、フレックスタイム制のメリットとデメリットを詳しく比較し、その実態を解説します。

フレックスタイム制の基本概念

フレックスタイム制は、従業員が一定のフレキシブルタイム内であれば、自分の意思で勤務時間を調整できる制度です。例えば、朝は遅めに始めて午後遅くまで働くことも、早朝から始めて午前中に終了することも可能です。従業員は自身の生活リズムや家族の事情に合わせて勤務時間を調整できるため、ワークライフバランスの向上が期待されます。

フレックスタイム制のメリット

フレックスタイム制には以下のメリットがあります:

- ワークライフバランスの向上: 従業員は自身のライフスタイルや家庭の事情に合わせて勤務時間を調整できるため、プライベートと仕事の両立がしやすくなります。

- 生産性の向上: 個々の最適な勤務時間帯で働くことができるため、集中力が高まり、作業効率が向上します。

- 通勤ラッシュの回避: 従業員が一斉に出社しないため、通勤ラッシュを避け、ストレスの軽減が図れます。

- 人材の確保と定着: 柔軟な勤務時間により、多様な背景を持つ人材を確保し、定着率の向上が期待できます。

フレックスタイム制のデメリット

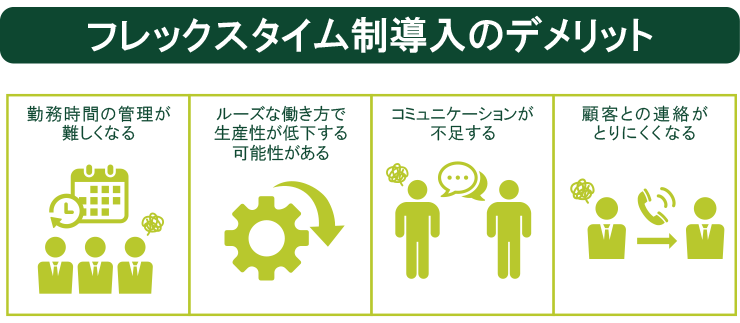

一方で、フレックスタイム制には以下のデメリットがあります:

- 管理の困難さ: 従業員の勤務時間を把握し、適切に管理することが難しくなる可能性があります。

- コミュニケーションの課題: 従業員の勤務時間帯が異なるため、チーム間でのコミュニケーションや調整に時間を要することがあります。

- 勤務時間の不平等感: 従業員間で勤務時間の差が生じ、不公平感が生じる可能性があります。

- 時間管理のスキル: 従業員自身が適切に時間を管理できない場合、逆に生産性が低下する可能性があります。

フレックスタイム制の導入事例と成功ポイント

多くの企業がフレックスタイム制を導入し、成功を収めています。以下の事例が代表的です:

- IT企業: プログラマーやデザイナーなどのクリエイティブ職種では、個々の作業リズムに合わせて勤務時間を調整できることが生産性向上につながっています。

- コンサルティングファーム: クライアントとの打ち合わせが不定期なため、フレックスタイム制を導入することで、柔軟に対応することが可能となっています。

- 製造業: 製造ラインの稼働時間に応じて勤務時間を調整できるため、効率的な生産体制を維持しています。

これらの事例から、フレックスタイム制の成功ポイントは以下のとおりです:

- 明確な規則の設定: 従業員が理解しやすい規則を設けることで、混乱を防ぎます。

- 適切なツールの活用: 勤怠管理システムやコミュニケーションツールを活用することで、管理の負担を軽減します。

- 定期的な評価とフィードバック: 従業員の勤務状況を定期的に評価し、必要に応じてフィードバックを行います。

フレックスタイム制の適応度と適用範囲

フレックスタイム制は、全ての企業や職種に適しているわけではありません。適応度や適用範囲を考慮する際には、以下の点に注意が必要です:

- 職種の特性: 個々の作業リズムやチームワークの必要性に応じて、フレックスタイム制が適しているか評価します。

- 組織文化: 企業の組織文化や価値観に合わせて、フレックスタイム制を導入するかどうかを検討します。

- 法的な規制: 勤怠管理や労働時間に関する法的規制を遵守しながら、フレックスタイム制を運用します。

- 従業員のニーズ: 従業員の希望やニーズを収集し、制度の導入や改善に活かします。

- 実施前の準備: 従業員への説明や研修を行い、制度の理解と適切な運用を促進します。

フレックスタイム制の将来性と展望

フレックスタイム制は、現代の多様な働き方を支える重要な制度となっています。今後も以下のような将来性と展望が期待されます:

- テクノロジーの活用: AIやIoTなどの先進技術を活用することで、勤怠管理や時間管理がより効率的になります。

- グローバル化への対応: 海外との連携が増える中、フレックスタイム制により、タイムゾーンの違いを吸収しやすくなります。

- 健康と福利厚生: 個々のライフスタイルや健康状態に配慮した勤務時間設定により、従業員の満足度と健康維持が促進されます。

- ワークライフバランスの進化: 柔軟な働き方が定着し、個人と組織の双方にとって最適なバランスが実現されます。

- 社会的な認知と普及: 企業の取り組みや成功事例の広がりにより、フレックスタイム制の社会的な認知度と普及率が高まります。

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| ワークライフバランス | 改善 | 不平等感の増加 |

| 生産性 | 向上 | 時間管理の難しさ |

| 通勤ラッシュ | 緩和 | コミュニケーションの課題 |

| 人材の確保と定着 | 改善 | 管理の困難さ |

| 組織文化 | 多様性の促進 | 混乱の可能性 |

フレックスタイム制のメリットとデメリットは?

フレックスタイム制(フレキシブルタイム制)は、従業員が一定のコアタイムを除いて自由に勤務時間を選択できる制度です。この制度には、従業員の生活スタイルに合わせた勤務が可能になるというメリットと、チームの連携が難しくなるというデメリットがあります。

フレックスタイム制のメリット

フレックスタイム制の導入により、従業員が自身のライフスタイルに合わせて働くことができるようになります。以下に具体的なメリットを挙げます。

- 個々の生産性向上:従業員が最も効率的に働く時間帯を選べるため、生産性が向上します。

- 個々のパフォーマンスが最大限に発揮されます。

- 仕事の質が向上します。

- ストレスが減少し、より健康的な生活を送ることができます。

- ワークライフバランスの実現:プライベートな時間とのバランスを取ることが容易になります。

- 家族や趣味の時間が増えます。

- 通勤ラッシュを避けることができます。

- 緊急の用事に対応しやすくなります。

- 従業員満足度の向上:柔軟な勤務環境が提供されることで、従業員の満足度が向上します。

- 職場へのコミットメントが高まります。

- 離職率が低下します。

- 新しい人材の採用に有利になります。

フレックスタイム制のデメリット

フレックスタイム制には、チームの連携や監督に課題が生じる可能性があります。以下に具体的なデメリットを挙げます。

- コミュニケーションの難しさ:従業員の勤務時間が異なるため、チームが一堂に会する機会が減少します。

- ミーティングのスケジューリングが困難になります。

- 情報の共有が遅れる可能性があります。

- 業務の進行が円滑に進まないことがあります。

- 管理の複雑さ:勤務時間の MANAGEMENT が複雑化し、管理者の負担が増加します。

- 勤務時間の確認が手間暇がかかります。

- 労働時間の適正管理が難しくなります。

- 勤怠システムの導入や運用が必要になります。

- 業務の均等性の確保:全ての従業員が同様の働き方をできるわけではなく、不公平感が生じる可能性があります。

- 特定の業務や役割がフレックスタイム制に適していない場合があります。

- 勤務時間の調整が難しい業務がある場合、他の従業員に負担がかかります。

- 評価の公平性を確保するために、新たな基準が必要になります。

フレックスタイム制の適切な導入と運用

フレックスタイム制の導入には、適切な計画と運用が必要です。以下に具体的なポイントを挙げます。

- 明確なガイドラインの策定:フレックスタイム制のルールやガイドラインを明確に定義することが重要です。

- コアタイムや最大勤務時間などの基本ルールを設定します。

- 休憩時間や残業の扱いについても明確に規定します。

- 緊急時の対応についてもガイドラインを作成します。

- コミュニケーションの強化:従業員間のコミュニケーションを促進し、情報を迅速に共有することが必要です。

- 定期的なチームミーティングの設定を検討します。

- オンラインでの情報共有ツールを活用します。

- 従業員の意見やフィードバックを積極的に集めます。

- 労働時間の監督:勤務時間の適正管理を確保するためのシステムを導入します。

- 勤怠管理システムを導入し、勤務時間を正確に記録します。

- 管理者が定期的に勤務時間を確認し、適切な指導を行います。

- 労働時間の過度の長さや短さに注意を払い、従業員の健康や生産性に配慮します。

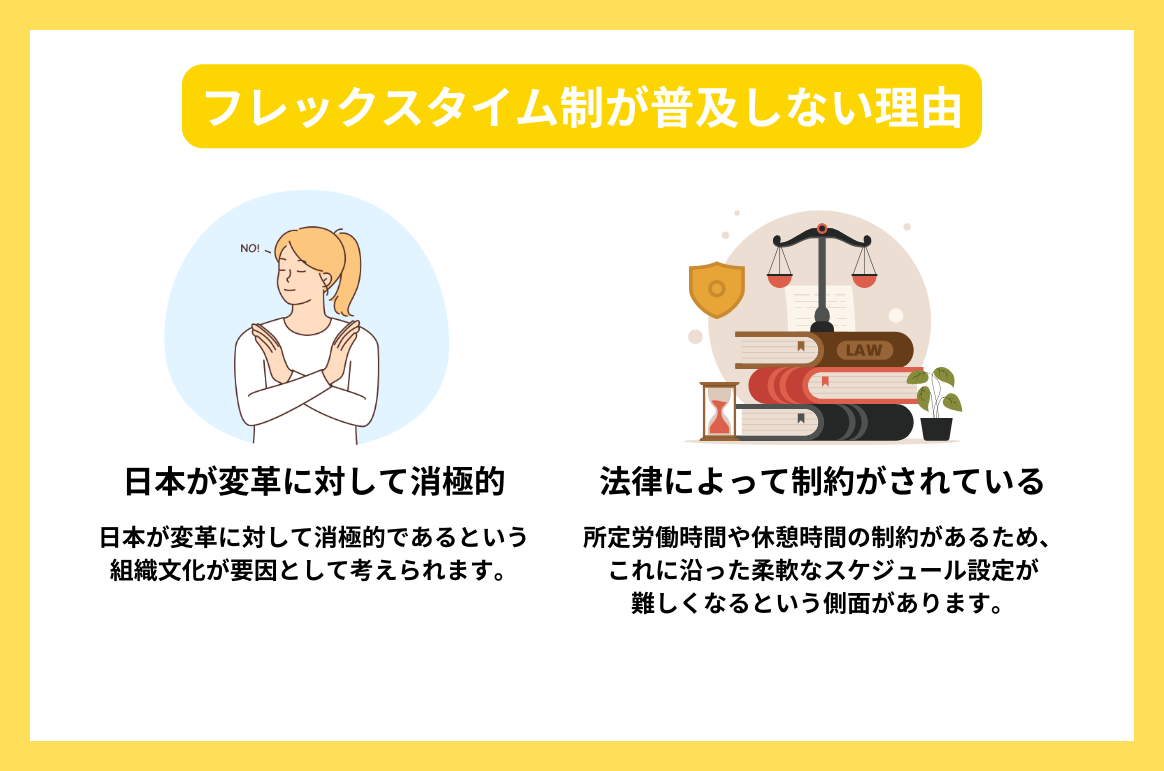

フレックスタイムが普及しない理由は何ですか?

フレックスタイムが普及しない理由は多岐にわたりますが、主に次の3つの要因があります。

1. 企業文化の変革が難しい

フレックスタイムの導入には、企業文化の根本的な変革が必要です。伝統的なオフィスでは、長時間労働や固定の勤務時間への依存が依然として強く、フレックスタイムの導入が進みません。具体的には、以下の点が課題として挙げられます。

- 従業員の間で、労働時間の管理や生産性の維持に対する不安が存在します。

- 管理職がフレックスタイムの理解や活用方法を十分に把握していない場合があります。

- 企業の運営システムや人事評価制度が、フレックスタイムに向いていないことがあります。

2. 労働法規制の制約

日本の労働法では、労働時間や休憩時間に関する規定が厳しく、フレックスタイムの導入を阻害する要因となっています。特に以下の3つの点が問題となっています。

- 労働基準法では、1日の労働時間を8時間、週40時間以内に制限する規定があります。

- 時間外労働や休日労働に対する割増賃金の支払いが義務付けられています。

- フレックスタイム制度の導入には、労働組合や従業員の同意が必要で、手続きが複雑になることがあります。

3. 組織のコミュニケーションの課題

フレックスタイムの導入により、従業員間のコミュニケーションが難しくなるという課題があります。特に以下のような問題が生じやすいです。

- 従業員の勤務時間帯が異なるため、会議やミーティングのスケジューリングが困難になります。

- チーム内の情報共有や業務連携がスムーズに進まないことがあります。

- 緊急時の対応やクライアントとの連携が円滑にいかないことがあります。

フレックスタイムの反対は何ですか?

フレックスタイムの反対は固定時間または定時制と呼ばれます。これは、労働者が一日の労働時間を特定の時間枠内に固定して勤務する制度を指します。固定時間の下では、出退勤時間は厳密に管理され、通常は朝の始業時間と午後の終業時間が規定されます。これに対して、フレックスタイムは労働者が自らの都合に合わせて労働時間を調整できる柔軟性を提供します。

固定時間制度の概要

固定時間制度は、従業員が特定の時間帯に必ず勤務するように定められた制度です。始業時間と終業時間が明確に設定されており、労働者はそれらの時間に合わせて出退勤することが求められます。例えば、9時から17時の勤務が一般的ですが、会社によっては異なる時間帯が設定されることがあります。

- 始業時間と終業時間が固定されているため、勤務スケジュールが安定して管理できます。

- 労働時間の記録が単純化され、勤怠管理が容易になります。

- チームや組織全体のスケジューリングがスムーズに行えます。

フレックスタイムと固定時間の主な違い

フレックスタイムと固定時間の主な違いは、労働時間の柔軟性にあります。フレックスタイムでは、労働者は一定のコアタイム内であれば自由に勤務時間を調整できますが、固定時間では始業時間と終業時間が事前に定められているため、個人の裁量の余地が少ないです。

- フレックスタイムは労働者の生活スタイルに合わせた勤務が可能。

- 固定時間制度は組織全体の調整が容易。

- フレックスタイムは急な予定変更にも対応しやすい。

固定時間制度の利点と課題

固定時間制度には、組織の運営上いくつかの利点がありますが、同時に課題も存在します。以下に主な点をまとめます。

- 利点:勤務時間の管理が容易で、一貫性のある業務運営が可能。

- 課題:労働者個々のライフスタイルに合わせづらく、灵活性が低い。

- 利点:チームの同期性が保たれ、コミュニケーションが円滑。

フレックスタイム制の始業時間は強制ですか?

フレックスタイム制(フレキシブルタイム制)では、始業時間は一般的に強制的ではありません。この制度では、従業員が一定のフレキシブルな時間帯内において、自由に始業時間を選択することができます。ただし、コアタイムと呼ばれる固定的な時間帯が設定されている場合があります。コアタイムは、全従業員が必ず出社していなければならない時間帯であり、この時間帯は通常強制的です。

フレックスタイム制の始業時間の特徴

フレックスタイム制の始業時間は、従業員のライフスタイルや業務の性質に合わせて柔軟に設定することができます。以下に始業時間の特徴を詳しく説明します。

- 従業員は一定のフレキシブルな時間帯内で自由に始業時間を選択することができます。

- コアタイムは強制的ですが、その他の時間帯は選択可能です。

- 始業時間の選択により、個人の生活リズムや通勤時間の混雑を回避するなど、効率的な勤務が可能になります。

フレックスタイム制とコアタイムの関係

フレックスタイム制において、コアタイムは重要な役割を果たします。以下にコアタイムの位置づけを詳しく説明します。

- コアタイムは、全従業員が必ず出社していなければならない固定した時間帯です。

- コアタイムの設定により、従業員間のコミュニケーションや業務連携が円滑に進むことが期待されます。

- コアタイム以外のフレキシブルタイムは、従業員が自由に始業時間や退業時間を選択できます。

フレックスタイム制のメリットとデメリット

フレックスタイム制は、従業員のワークライフバランスの向上や業務効率の向上につながる一方で、いくつかの課題も存在します。以下にメリットとデメリットを詳しく説明します。

- メリット:従業員が自分のライフスタイルに合わせて勤務時間を調整できるため、プライベートと仕事の両立がしやすくなります。

- デメリット:コアタイム以外の時間帯に従業員が不在であるため、緊急の状況での即時対応が難しい場合があります。

- 均衡:フレックスタイム制の導入には、適切な管理システムや従業員間のコミュニケーションが不可欠です。

よくある質問

フレックスタイム制とは何ですか?

フレックスタイム制は、従業員が一定の枠内で自由に勤務時間を調整できる制度です。この制度は、労働時間の柔軟性を高めることを目指しており、従業員が個人の Lifestyle や家庭の事情に応じて勤務時間を調整できるように設計されています。具体的には、コアタイムと呼ばれる共通の就労時間が設定され、その前後にフレキシブルタイム(自由に選べる時間)を設け、従業員が自分に最適な時間帯を選択できるという仕組みです。

フレックスタイム制のメリットは何ですか?

フレックスタイム制の主なメリットは、労働時間の柔軟性とワークライフバランスの向上です。従業員は個人の事情に応じて勤務時間を調整できるため、家庭や健康に関するニーズをより容易に満たすことができます。また、生産性の向上も期待できます。労働者が自己管理能力を高め、最も効率的な時間帯に集中して仕事ができるため、全体のパフォーマンスが向上する可能性があります。

フレックスタイム制のデメリットは何ですか?

一方、フレックスタイム制にはいくつかのデメリットも存在します。最も大きな問題は、コミュニケーションの難しさです。従業員の勤務時間がバラバラになると、チーム内の情報共有や調整が難しくなる可能性があります。また、労働時間管理の複雑さも挙げられます。管理側が個々の勤務時間を正確に把握し、適切に管理することが難しくなるため、労務管理の負担が増えることがあります。

フレックスタイム制を導入する際の注意点はありますか?

フレックスタイム制を導入する際には、いくつかの重要なポイントに注意する必要があります。まず、明確なルール設定が不可欠です。コアタイムやフレキシブルタイムの設定、残業時間の管理など、具体的なガイドラインを制定し、従業員全員が理解できるようにすることが重要です。また、コミュニケーションの強化も重要です。従業員間の情報共有や調整を円滑に行うためのツールや手段を用意し、チーム内の連携が途絶えないようにすることが必要です。さらに、労働時間管理のシステムを整備し、従業員が自分の勤務時間を正確に記録できる環境を整えることも重要です。