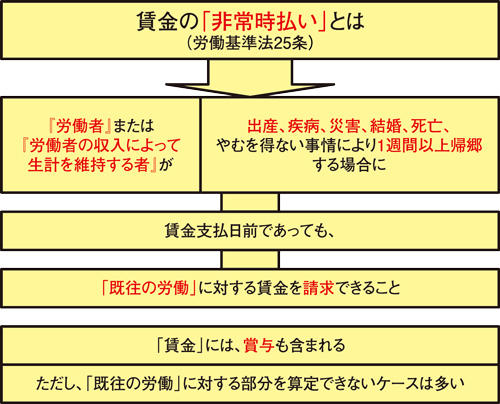

【労働基準法】賞与に関する規定とは?🤔 知っておきたい基礎知識

賃金や労働時間など、労働条件についての基準を定めた「労働基準法」の中でも、特に「賞与」に関する規定は、多くの労働者や事業主にとって重要なテーマです。この規定は、賞与の支給時期や方法、計算方法などについて明確な指針を提供しており、公平で適正な労働環境の実現に寄与しています。本記事では、賞与に関する基本的な知識を解説し、法的側面から見た重要なポイントをまとめます。賞与の仕組みをより深く理解することで、労働者と事業主双方が互いの権利と義務を正確に把握することができるでしょう。

【労働基準法】賞与に関する規定の概要と重要性

労働基準法は、労働者の権利と雇用主の義務を明確に定めている法律です。賞与に関する規定は、労働者の経済的保護と適正な待遇を確保するための重要な要素の一つです。本記事では、労働基準法における賞与に関する規定の概要とその重要性について詳しく解説します。

賞与の定義と目的

賞与は、労働者の業績や会社の業績に基づいて支払われる給与の一部です。労働基準法においては、賞与は任意のものとされていますが、一度支払われた場合、その取り扱いは給与と同様に扱われます。賞与の主な目的は、従業員のモチベーションの向上、業績の奨励、および会社の繁栄への貢献を促進することです。

労働基準法に基づく賞与の支払い要件

労働基準法では、賞与の具体的な支払い要件は明確に定められていません。しかし、賞与の支払いが行われる場合、以下のような要件を満たす必要があります。

- 賞与の支払いは、会社の規定や就業規則に従って行う。

- 賞与の支払いは、労使間の合意に基づいて行われる。

- 賞与の支払いは、有期労働契約者が正社員と同等の待遇を受けることができる。

賞与の非課税限度額

賞与は、所得税法において非課税限度額が設定されています。2023年現在、1年間の賞与の非課税限度額は、120万円です。この額を超える部分は、所得税の対象となります。非課税限度額の設定により、従業員の税負担が適正に調整されます。

賞与の支払い時期

賞与の支払い時期は、一般的に半年に一度または年2回行われることが多いです。具体的には、6月と12月に支払われるケースが多く見られます。ただし、賞与の支払い時期は、会社の業績や財務状況、業界の慣行に基づいて決定されます。

賞与に関する労使紛争の防止策

賞与に関する労使紛争を防止するためには、以下の点に注意することが重要です。

- 就業規則に賞与の支払い要件を明確に規定する。

- 労使間で賞与の支払いに関する合意を取り交わす。

- 賞与の支払い基準や計算方法を透明性と公平性をもって実施する。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 賞与の定義 | 労働者の業績や会社の業績に基づいて支払われる給与の一部 |

| 賞与の目的 | 従業員のモチベーション向上、業績奨励、会社の繁栄への貢献促進 |

| 支払い要件 | 会社の規定や就業規則に基づく、労使間の合意、有期労働契約者の待遇 |

| 非課税限度額 | 1年間の賞与の非課税限度額は120万円(2023年現在) |

| 支払い時期 | 一般的には半年に一度または年2回(6月と12月) |

労働基準法における賞与の定義は?

労働基準法における賞与の定義は、業務の成果や業績に対する報酬として、通常の給与とは別に支払われるものです。賞与は、従業員の業績や会社の業績、または特定の目標達成に対して与えられるものであり、労働基準法では、その支払い方法や額、時期などが規定されています。ただし、賞与の具体的な額や支払い時期は、労使間の協定や就業規則などで詳細に定められること委组织部く、労働基準法は最低限の基準を設けているに過ぎません。

賞与の法律的定義

賞与は、労働基準法第28条において、「業務の遂行に伴う業績その他の事情に基づき、その者に対する報酬として使用者が支払う金銭のことをいう」と定義されています。ただし、この定義は非常に広範であり、具体的な額や支払い時期は労使間の協定や就業規則で定められます。

- 業績:従業員の個々の成果や業績に基づく賞与。

- 会社の業績:会社全体の業績に基づく賞与。

- >特定の目標達成:特定の目標を達成した場合に支払われる賞与。

賞与の最低基準

労働基準法では、賞与の最低基準が規定されています。具体的には、賞与は年2回以上支払われるべきであり、1年に1回しか支払われない場合は違法となります。また、賞与の額や支払い時期は、労使間の協定や就業規則で詳細に定められることとなっています。

- 最低2回の支払い:年2回以上賞与を支払う。

- 具体的な額:労使間の協定や就業規則で定める。

- 支払い時期:労使間の協定や就業規則で定める。

賞与の支払いにおける注意点

賞与の支払いにはいくつかの注意点があります。まず、労働基準法では賞与の最低基準が設けられているため、それ以下の支払いは違法です。また、賞与の支払い方法や時期は労使間の協定や就業規則で明確に定められるべきです。さらに、賞与の支払いが遅延した場合や不正な方法で支払われた場合は、労働者が申し立てる権利があります。

- 最低基準の遵守:労働基準法の最低基準を遵守する。

- 明確な規定:支払い方法や時期を明確に規定する。

- 労働者の権利:遅延や不正な支払いに関する労働者の権利を尊重する。

賞与の規程は義務ですか?

賞与の規定は法律上必須ではありませんが、多くの企業では慣例として導入されています。日本では、大企業の多くが年2回(6月と12月)の賞与を支給しており、これは労働者の業績や企業の業績を評価する重要な手段となっています。しかし、中小企業では賞与の支給状況は多様であり、必ずしも一律の規定が適用されるわけではありません。賞与の有無や額は、個々の企業の経営状況や労使協定によります。

賞与規程の法律的背景

賞与の規程についての法律的背景を理解することは重要です。日本では、労働基準法において労働条件の明示が義務付けられていますが、賞与については具体的な規定が設けられていません。そのため、賞与の支給は任意であり、企業の裁量に任されています。ただし、一旦賞与の規程を設けた場合、その内容は労働契約の一部となり、遵守が求められます。このため、賞与の規程を設ける際には、具体的な支給基準や条件を明確にすることが推奨されます。

- 労働基準法では、賞与の支給について具体的な規定はありません。

- 一旦賞与の規程を設けた場合、その内容は労働契約の一部となり、遵守が求められます。

- 賞与の規程を設ける際には、具体的な支給基準や条件を明確にすることが推奨されます。

賞与の慣行と業界の違い

賞与の慣行は業界や企業の規模によって大きく異なることが一般的です。大企業では賞与の支給が一般的であり、年2回の賞与が標準的なケースが多いです。一方、中小企業では賞与の支給状況が多様で、業績に応じて賞与の額が決まることが多いです。また、製造業や金融業など、特定の業界では賞与の支給が比較的安定している傾向がありますが、サービス業や小売業では賞与の支給が不安定な場合もあります。

- 大企業では賞与の支給が一般的であり、年2回の賞与が標準的です。

- 中小企業では賞与の支給状況が多様で、業績に応じて賞与の額が決まることが多いです。

- 特定の業界では賞与の支給が比較的安定している傾向があります。

賞与規程の設置と労使協定の重要性

賞与規程の設置と労使協定の重要性について理解することは、企業経営において重要なポイントです。労使協定では、賞与の支給基準や条件、支給時期などが詳細に定められており、これが労働者と雇用主の間の信頼関係や労働条件の明確化につながります。労使協定に基づいて賞与規程を設けることで、労働者がチーム全体の業績向上に励む動機付けとなり、企業全体のパフォーマンス向上にも寄与します。

- 労使協定では、賞与の支給基準や条件、支給時期などが詳細に定められます。

- 労使協定に基づいて賞与規程を設けることで、労働者と雇用主の間の信頼関係が構築されます。

- 賞与規程の明確化は、労働者の業績向上に向けた動機付けとなり、企業全体のパフォーマンス向上にも寄与します。

ボーナスに関する規約はありますか?

はい、ボーナスに関する規約は多数存在します。会社の業績、社員の業績、勤務年数などに基づいて支給されることが多いです。具体的には、会社の業績が目標を達成した場合や、社員が業績評価で高い評点を得た場合にボーナスが支給されることが一般的です。また、勤続年数や特殊な業績なども考慮されることがあります。

ボーナスの種類と支給基準

ボーナスの種類は主に2つに分けることができます。1つ目は業績連動型ボーナスで、会社全体や個々の社員の業績に基づいて支給されます。2つ目は勤続年数型ボーナスで、社員の勤続年数に応じて支給されます。支給基準は以下の通りです。

- 業績連動型ボーナス:会社の業績が予定を達成した場合や、社員の個々の業績評価が一定以上の評点を得た場合に支給されます。

- 勤続年数型ボーナス:社員の勤続年数が一定期間に達した場合に支給されます。

- 特別ボーナス:特別な業績や貢献が認められた場合に追加で支給されることがあります。

ボーナスの支給時期と方法

ボーナスの支給時期は一般的に年2回(6月と12月)であることが多いですが、会社によっては異なることもあります。支給方法には主に給与振込と現金支給があります。給与振込は多くの会社で採用されており、社員の銀行口座に直接振り込まれます。一方、現金支給は一部の中小企業で見られる方法です。

- 給与振込:社員の指定銀行口座に直接振り込まれます。

- 現金支給:給与明細と共に現金で支給されます。

- その他の支給方法:株式や商品など、現金以外の形での支給もあり得ます。

ボーナスの税金と社会保険料

ボーナスは所得税と住民税の対象となります。また、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料など)も支給額に応じて徴収されます。具体的な税率や徴収率は税法や社会保険法に基づいて定められており、会社が自動的に計算して徴収します。

- 所得税:ボーナスの支給額に応じて累進税率が適用されます。

- 住民税:所得税と同様に、ボーナスの支給額に応じて徴収されます。

- 社会保険料:健康保険料や厚生年金保険料など、ボーナスの支給額に応じて計算されます。

賞与の規定はどこで決めますか?

賃金の管理や労働条件は、一般的に会社の人事部門や労働組合によって定められます。賞与の規定に関しても、多くの場合、これらの組織が責任を持ち、社内の規則や労働協約を通じて決定されます。これらの決定は、会社の業績、個々の従業員の業績、業界の慣行、法律や条例など、様々な要因に基づいて行われます。

賞与規定の決定の主体

賞与規定の決定は、通常、人事部門と労働組合が中心となって行われます。人事部門は、会社の業績や個々の従業員の評価結果に基づいて賞与の額を決定します。一方、労働組合は、従業員の利益を代表し、賞与規定について会社側と協議を行います。この過程では、労働条件や給与体系に関する深い知識と経験が活かされます。

- 人事部門は、会社の財務状況や業績を考慮しながら賞与の額を決定します。

- 労働組合は、従業員の利益を守るために、適正な賞与額を求める交渉を行います。

- 双方の合意のもとで、賞与規定が最終的に決定されます。

賞与規定の法的基盤

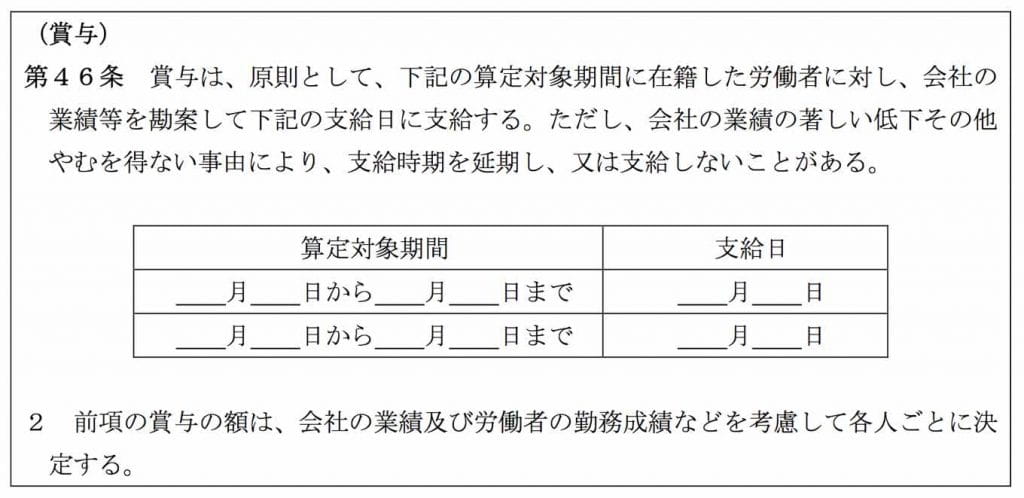

賞与規定は、労働基準法や就業規則に基づいて設定されます。労働基準法は、最低限の労働条件を定めており、これに違反する規定は無効となります。また、就業規則は、会社の具体的な労働条件を明記した文書であり、賞与の支給条件や基準が詳細に記述されています。これらの法的基盤に基づいて、賞与規定は具体的に定められます。

- 労働基準法は、賞与の最低基準を定めています。

- 就業規則には、具体的な賞与規定が記載されます。

- これらの規則に基づいて、各従業員の賞与額が決定されます。

賞与規定の見直しと更新

賞与規定は、会社の業績や経営状況の変化に応じて定期的に見直されることが重要です。この見直しは、人事評価制度の見直しと連動することが多いです。人事評価制度が更新されれば、それに基づいて賞与規定も調整されます。また、労働組合との協議を通じて、従業員の意見や要望を反映させることも重要なプロセスです。

- 会社の業績や経営状況が変化した場合、賞与規定を見直します。

- 人事評価制度の更新に伴い、賞与規定も調整されます。

- 労働組合との協議を通じて、従業員の意見や要望を取り入れます。

よくある質問

賞与の定義と労働基準法との関係は?

賞与は、労働者の業績や勤続年数、会社の業績などに基づいて、通常の賃金とは別に支払われる特別な報酬のことを指します。労働基準法では、賞与に関する具体的な規定は明記されていませんが、賞与の支払いに関して雇用契約や労働条件通知書で明確に定義することが求められています。また、賞与の不払いや不当な差別は、労働者の権利を侵害する可能性があるため、会社側には適切な賞与制度の運用が求められます。

賞与の支払いはどのような/legal基準に従うべきですか?

賞与の支払いに際しては、労働基準法の基本的な規則に従う必要があります。具体的には、賞与の支払い条件や基準が雇用契約や就業規則に明文化されていることが重要です。また、賞与の支払いは定期的に行われることを原則としており、例えば年2回(半年に1回)や年1回などの定期的なタイミングでの支払いが一般的です。さらに、賞与の支払いは労働者全体に対して公平性が保たれるよう留意が必要です。

賞与の未払いや不当な差別について、労働者はどのように対応すればよいですか?

賞与の未払いや不当な差別に対して、労働者はまず雇用主と直接相談し、問題の解決を試みることが推奨されます。相談がうまくいかない場合や、具体的な証拠が集まっている場合は、労働基準監督署や労働組合などに相談することも可能です。これらの機関では、労働者の権利を保護するための支援や指導が行われ、必要に応じて調査や仲裁の手続きが行われます。

就業規則で賞与の規定を定める際の留意点はありますか?

就業規則で賞与の規定を定める際には、以下の点に特に注意する必要があります。まず、賞与の支払い条件や基準が明確に記載されていることが重要です。例えば、賞与の支払い時期、計算方法、対象者などについて具体的に定義することが求められます。また、賞与の支払いが公平に行われることを保障するため、差別的な規定を設けないようにすることも大切です。さらに、就業規則の変更には労働者の合意が必要な場合があるため、変更の際には労働者との十分なコミュニケーションが必要となります。