【国民年金】退職後の手続きに必要なもの|受給資格は?

国民年金は、私たちの老後の生活を支える重要な社会保障制度の一つです。しかし、退職時に受給資格を得るための手続きや必要な書類について詳しく知らない方も多いでしょう。本記事では、退職後の国民年金の手続きに必要なものを詳しく解説し、受給資格の条件や申請方法についても紹介します。退職を控えている方や、将来的に年金を受け取ることを考えておられる方にとって、役立つ情報を提供します。

【国民年金】退職後の手続きに必要なもの|受給資格は?

退職後に国民年金の受給手続きを行う際、必要な書類や資格要件を確認することが大切です。この記事では、退職後の国民年金の受給手続きに必要なものや受給資格について詳しく説明します。

必要な書類の確認

退職後の国民年金の受給手続きを行う際、以下の書類を用意する必要があります。 - 年金手帳:国民年金に加入している証明書として、年金手帳は必須です。手帳に記載されている情報が正確かどうか確認しましょう。 - 身分証明書:運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなどの身分証明書が必要です。 - 印鑑:実印や銀行印などの印鑑が必要となります。 - 退職証明書:会社からの退職証明書を提出する必要があります。これにより、退職したことを証明します。 - 年金受給申請書:国民年金の受給申請を行うための申請書です。申請書は年金事務所で入手できます。

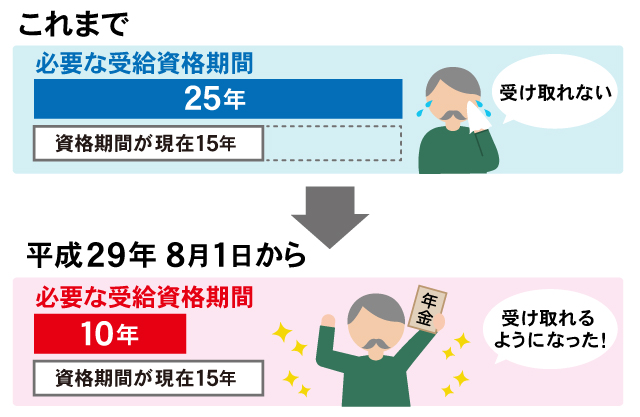

受給資格の確認 国民年金の受給資格は以下の条件を満たす必要があります。 - 年齢条件:65歳以上であることが基本的な受給資格です。ただし、早期受給や遅延受給のオプションがあります。 - 納付条件:最低10年間の納付または免除期間があることが必要です。これにより、受給資格を得ることができます。 - 在住条件:日本国内に在住していることが要件となります。国外在住の場合でも、特定の条件下では受給が可能です。

手続きの方法

退職後の国民年金の受給手続きは、以下の手順で行います。 1. 年金事務所の訪問:最寄りの年金事務所を訪問し、必要な書類を提出します。 2. 申請書の提出:年金受給申請書に必要事項を記入し、提出します。 3. 書類の確認:提出した書類が適切かどうか確認され、不備がある場合は追加の書類提出を求められることがあります。 4. 審査:申請が受理され、受給資格の審査が行われます。 5. 受給開始:審査が完了し、受給資格が確認された場合、指定の銀行口座に年金が振り込まれます。

早期受給と遅延受給

国民年金の受給開始は65歳が基本ですが、早期受給や遅延受給のオプションがあります。 - 早期受給:60歳から65歳の間に受給を開始することができますが、受給額が減額されます。 - 遅延受給:65歳以降に受給を開始すると、受給額が増加します。最大70歳まで遅延が可能です。

受給後の注意点

国民年金を受給した後も、以下の点に注意が必要です。 - 住所変更の届出:住所が変更になった場合は、年金事務所に届出が必要です。 - 受取停止の手続き:一定の収入がある場合、受給が停止されることがあります。 - 相続時の手続き:受給者が亡くなった場合、相続人が手続きを行う必要があります。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 年金手帳 | 国民年金に加入している証明書として必要 |

| 身分証明書 | 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど |

| 印鑑 | 実印や銀行印 |

| 退職証明書 | 会社からの退職証明書 |

| 年金受給申請書 | 年金事務所で入手 |

離職して国民年金をもらうには何が必要ですか?

離職した後、国民年金を受給するためにはいくつかの要件があります。まず、受給資格年齢に達している必要があります。現在、男性は65歳、女性は65歳で受給できます。ただし、女性の場合、段階的に引き上げられ、2024年度には65歳に統一されます。また、25年間以上の保険料納付または免除期間が必要です。これは、就労中に社会保険料を納めた期間や、無職期間中の免除期間がカウントされます。さらに、受給手続きを行う必要があります。具体的には、市区町村の国民年金事務所や郵便局などで受給申請を提出します。

65歳で国民年金を受給するための基本要件

65歳で国民年金を受給するためには、以下の基本要件を満たす必要があります:

- 年齢要件:男性は65歳、女性も65歳で受給できます。女性の場合は2024年度に65歳に統一されます。

- 納付要件:25年間以上の保険料納付または免除期間が必要です。これは、就労中に社会保険料を納めた期間や、無職期間中の免除期間がカウントされます。

- 受給申請:受給手続きを行い、市区町村の国民年金事務所や郵便局などで受給申請を提出します。

保険料納付と免除期間の詳細

保険料納付と免除期間の詳細について説明します。

- 保険料納付:就労中に国民年金や厚生年金の保険料を納めた期間のことです。就職中や自営業者としても保険料を納付することで、受給資格期間にカウントされます。

- 免除期間:無職期間や収入が少ない場合、保険料の免除を受けられることがあります。免除期間も受給資格期間に含まれます。例えば、失業者や低所得者、長期間の病気や介護など、一定の要件を満たす場合は免除申請ができます。

- 未納期間:一定の期間内に保険料を納付しなかった場合、未納期間として扱われ、受給資格期間から差し引かれます。ただし、納付猶予期間や免除期間は未納期間にはカウントされません。

受給申請の手続き方法

受給申請の手続き方法について説明します。

- 申請先:受給申請は、市区町村の国民年金事務所や郵便局で行います。これらの窓口で受給申請書を取得し、必要事項を記入して提出します。

- 必要な書類:申請に際して、身分証明書(運転免許証や健康保険証など)や印鑑が必要です。さらに、保険料納付証明書や所得証明書なども求められることがあります。

- 申請時期:65歳の誕生日の2ヶ月前から受給申請ができます。申请時期を逃さないよう、事前に準備を進めておくことが大切です。

退職後、国民年金の手続きに必要なものは何ですか?

退職後、国民年金の手続きを行う際には、いくつかの重要な書類と情報が必要です。まず、国民年金手帳は必須の書類で、これがなければ手続きを進めることができません。次に、身分証明書(運転免許証、パスポート等)が必要です。さらに、雇用保険被保険者証や給与明細書など、退職前の雇用状況を証明する書類も必要となります。これらを揃えて、最寄りの年金事務所や市町村の役所で手続きを行ってください。

1. 国民年金手帳の重要性

国民年金手帳は、退職後の年金手続きにおいて最も重要な書類の一つです。この手帳には、加入者の氏名、住所、生年月日、加入歴などが記載されており、年金の支給資格や加入期間の確認に不可欠です。

- 手帳の紛失の場合、最寄りの年金事務所で再発行を申請できます。

- 手帳の記載内容に変更がある場合は、すぐに年金事務所に届け出る必要があります。

- 手帳は個人のものであり、他人と共有することはできません。

2. 身分証明書の必要性

身分証明書(運転免許証、パスポート等)は、退職後の国民年金手続きで必要な書類の一つです。これらの証明書によって、申請者の個人情報の正確性が確認されます。

- 有効な身分証明書を必ず用意し、最新の情報であることを確認してください。

- 身分証明書が古い場合や情報が変更されている場合は、新しい証明書を取得してください。

- 身分証明書は、他の書類と一緒に提出する必要があります。

3. 退職前の雇用状況を証明する書類

雇用保険被保険者証や給与明細書など、退職前の雇用状況を証明する書類も重要です。これらの書類は、加入者の雇用状況や給与水準を確認し、適切な年金額を計算するために必要です。

- 雇用保険被保険者証は、退職した際の雇用状況を証明する重要な書類です。

- 給与明細書は、給与の支払い状況を確認するための書類で、年金額の計算に使用されます。

- これらの書類が手元にない場合は、元の雇用主に連絡し、取得する必要があります。

年金を受け取るには受給資格が必要ですか?

年金を受け取るためには、受給資格が必須です。受給資格は、年金制度によって異なりますが、一般的には以下のような条件があります:

1. 加入期間:一定の期間、年金保険料を支払っていること。

2. 年齢要件:特定の年齢に達していること。公的年金では65歳が一般的ですが、早期受給や遅延受給の選択肢もあります。

3. 在住要件:日本国内に在住していること。ただし、海外在住者でも一定の条件下で年金を受け取ることができます。

受給資格の具体的な要件

受給資格の具体的な要件は、以下の通りです:

- 加入期間:厚生年金や国民年金に一定の期間加入し、保険料を支払っていることが必要です。例えば、国民年金では25年間の加入が必要です。

- 年齢要件:65歳に達していることが一般的ですが、60歳から65歳までの間で早期受給を選択することもできます。ただし、早期受給を選択すると受給額が減少します。また、65歳を超えると遅延受給を選ぶことで受給額が増加します。

- 在住要件:日本国内に在住していることが基本的な要件ですが、海外在住者でも一定の条件下で年金を受け取ることができます。例えば、双边刷定協定がある国々では、一定の期間海外に居住していても年金を受け取ることができます。

受給資格の確認方法

受給資格の確認方法は以下の通りです:

- マイナンバーカード:マイナンバーカードを活用することで、年金の加入状況や受給資格を確認することができます。

- 年金手帳:年金手帳には加入期間や保険料の納付状況が記載されています。これは受給資格の確認に有効です。

- 地方公共団体の窓口:市町村の役所や年金事務所に相談することで、受給資格の詳細を確認することができます。

受給資格のない場合の対策

受給資格がない場合の対策は以下の通りです:

- 遅延加入:まだ加入していない期間がある場合は、遅延加入することを検討してください。これにより、加入期間を伸ばすことができます。

- 任意継続加入:就職や結婚などの理由で年金保険料の支払いが中断している場合、任意継続加入をすることで支払いを継続することができます。

- 相談窓口の利用:年金事務所や地方公共団体の相談窓口を利用することで、個別の状況に応じた対策を立てることができます。

退職後、年金は市役所で手続きするのですか?

退職後、年金の手続きは市役所で行うべきではありません。年金手続きは主に「年金事務所」または「日本年金機構」で行います。市役所では、厚生年金保険の被保険者資格の取得や、国民年金の加入手続きなどの初期手続きを行う場合がありますが、退職後の年金受給手続きや年金の支払いに関する手続きは年金事務所で行う必要があります。

年金奖受給手続きの流れ

年金の受給手続きは以下の手順で行います。

- まず、退職後に最寄りの年金事務所または日本年金機構の窓口に相談します。

- 必要書類(雇用証明書、住民票、年金手帳など)を準備します。

- 手続きを完了させ、年金の受給開始が決まったら、指定された銀行口座に年金が支払われます。

市役所と年金事務所の役割の違い

市役所と年金事務所の主な役割は以下の通りです。

- 市役所:国民年金の加入手続き、住民登録、被保険者資格の取得など、住民に関する一般的な手続きを行います。

- 年金事務所:年金の受給手続き、年金額の確認、年金の支払い方法の変更など、年金に関する専門的な手続きを行います。

- 両機関の連携:市役所と年金事務所は情報を共有し、住民の手続きがスムーズに行われるように連携しています。

年金受給手続きに必要な書類

年金受給手続きに必要な書類は以下の通りです。

- 年金手帳:年金の加入歴や被保険者番号が記載されています。

- 住民票:現在の住所や家族構成を確認するために必要です。

- 雇用証明書:退職した会社から発行される証明書で、退職日や雇用形態を証明します。

よくある質問

退職後に国民年金の手続きをする際、どのような書類が必要ですか?

退職後に国民年金の手続きを行う際には、いくつかの重要な書類が必要となります。まず、身分証明書(運転免許証、パスポート、住民票など)が必要です。次に、退職証明書(会社から発行される書類)や年金手帳(年金加入者の個人情報が記載された冊子)も欠かせません。さらに、銀行口座の通帳や証明書も必要となる場合があります。これらの書類を揃えることで、手続きがスムーズに進み、年金の受給が速やかに行われます。

国民年金の受給資格に年齢制限はありますか?

国民年金の受給資格には、特定の年齢制限があります。一般的に、満65歳になった時点で年金の受給資格が発生します。しかし、早期受給の選択肢もあり、一定の条件下で60歳から65歳の間に受給を開始することができます。ただし、早期受給を選択した場合、受給額が減額されることがあります。また、65歳以降に受給を開始することで、受給額が増額される場合もあります。これらの選択肢を十分に考慮し、最適な受給開始時期を選定することが重要です。

国民年金の受給資格は、加入期間に影響されますか?

国民年金の受給資格は、加入期間に大きな影響を受けます。一般的に、国民年金の25年以上の加入期間が必要とされています。この加入期間内に納付済みまたは免除期間があることで、年金の受給資格が得られます。また、加入期間が25年未満の場合でも、一定の条件下で一部の年金受給が可能となる場合があります。したがって、加入期間の管理と確認は、年金受給のためには非常に重要な点です。