ボーナスが多いと損をするってホント?🤔 税金や控除の影響を解説

ボーナスが多いと、その分税金の負担が増え、実質的には損をしているという話題があります。一体どんな仕組みで、ボーナスが増えたら税金や社会保険料の負担も増えるのでしょうか。また、控除や節税対策を活用することで、ある程度の負担軽減は可能でしょうか。この記事では、ボーナスが多過ぎると我真的に損をするのか、税金や控除の仕組みを詳しく解説します。

ボーナスが多いと税金や控除の影響は?

ボーナスが高額になると、税金や控除の影響を考慮する必要があります。具体的には、ボーナスの増加が確定申告や社会保険料にどのように影響するか、また、節税対策の方法について解説します。

ボーナスと所得税の関係

ボーナスは通常、給与の一部として扱われ、所得税の課税対象となります。ボーナスの金額が高くなると、所得税の税率も上昇し、課税所得が増えるため、支払う税金も増えることになります。たとえば、ボーナスが100万円を超える場合、税率が引き上げられ、支払う税金額も大幅に増えます。

ボーナスと社会保険料の関係

ボーナスは、社会保険料の計算にも影響を与えます。社会保険料は、給与の一定割合で算出されるため、ボーナスの金額が増えると、その分、社会保険料も増額されます。具体的には、健康保険料や厚生年金保険料などが増えることになります。

ボーナスと住民税の関係

ボーナスは住民税の課税対象にもなります。住民税は、前年の所得を基に計算され、ボーナスの増加分も含まれることになります。そのため、ボーナスが高額になると、支払う住民税も増えることになります。

ボーナスと控除の関係

ボーナスの増加は、控除の適用にも影響を与えます。たとえば、医療費控除や寄付金控除など、特定の控除の適用条件や上限額がボーナスによって影響を受けることがあります。そのため、ボーナスが高額になると、控除の効果が薄れることもあります。

ボーナスの増加と節税対策

ボーナスの増加に伴い、税金の負担が大きくなる場合、いくつかの節税対策を検討することができます。例えば、特定の資産への投資や確定申告の工夫、寄付金の活用など、税金を効果的に軽減する方法があります。

| ボーナスの影響 | 具体的な影響 | 対策 |

|---|---|---|

| 所得税 | 税率上昇 | 確定申告の工夫 |

| 社会保険料 | 保険料増額 | 特定の資産への投資 |

| 住民税 | 税額増加 | 寄付金の活用 |

| 控除 | 効果薄れ | 特定控除の活用 |

ボーナスから控除するのはなぜ?

ボーナスから控除を行う理由には、主に3つの要素が挙げられます。1つ目は税金の支払いです。ボーナスは所得の一部として扱われ、所得税および住民税の源泉徴収が行われます。2つ目は社会保障費の支払いです。健康保険や厚生年金などの社会保障費の負担が、ボーナスから一括で控除されます。3つ目は前払い給与の調整です。ボーナス期間中には、通常の給与に加えて前払いの給与が支給されることもあり、この調整のために控除が行われることがあります。

税金の支払いと源泉徴収

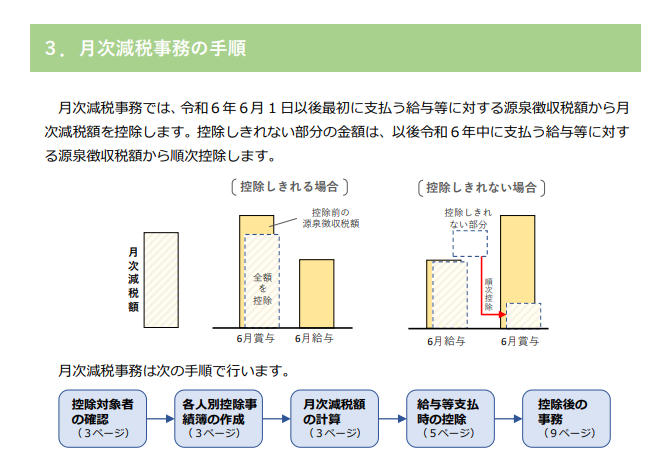

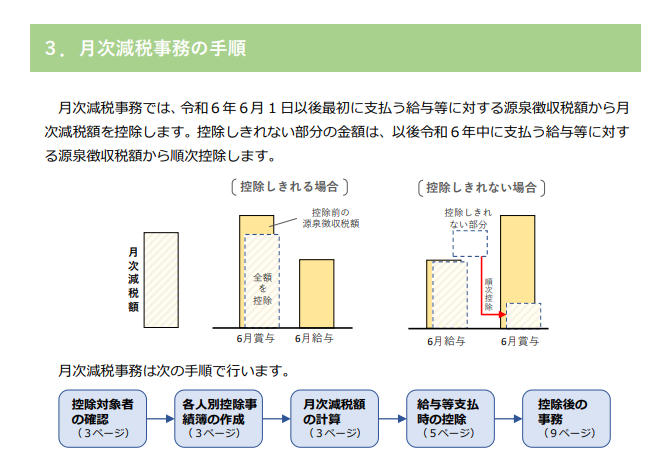

ボーナスからの控除は、税金の支払いと源泉徴収のために行われます。所得税および住民税は、ボーナスが所得の一部として課税されるため、源泉徴収が行われます。具体的には、会社が税金を一括で徴収し、その後税務当局に納付します。これにより、従業員は税金の支払いを一括で済ませることができます。

- ボーナスは所得の一部として課税されます。

- 会社が税金を一括で徴収し、税務当局に納付します。

- これにより、従業員は税金の支払いを一括で済ませることができます。

社会保障費の支払い

ボーナスからの控除には、社会保障費の支払いも含まれます。健康保険や厚生年金、雇用保険などの社会保障費は、通常の給与から月ごとに控除されますが、ボーナスの際には一括で支払いが行われることがあります。これにより、社会保障制度の安定と継続が確保されます。

- 健康保険や厚生年金、雇用保険などの社会保障費が控除されます。

- 通常の給与から月ごとに控除されますが、ボーナスの際には一括で支払いが行われます。

- これにより、社会保障制度の安定と継続が確保されます。

前払い給与の調整

ボーナスからの控除には、前払い給与の調整も含まれることがあります。ボーナス期間中には、通常の給与に加えて、前払いの給与が支給されることもあり、この調整のために控除が行われることがあります。これにより、会社の財務管理が適切に遂行され、従業員の給与の公平性が保たれます。

- ボーナス期間中には、通常の給与に加えて前払いの給与が支給されることがあります。

- この前払い給与の調整のために控除が行われることがあります。

- これにより、会社の財務管理が適切に遂行され、従業員の給与の公平性が保たれます。

ボーナスの税金が高いのはなぜですか?

ボーナスの税金が高い理由は複雑な要因が関連しています。日本では、累進課税という制度があります。この制度では、所得が高くなるにつれて税率も上昇します。そのため、ボーナスは一時的に所得が増加することとなり、より高い税率が適用されます。さらに、ボーナスは通常一括で支給されるため、その額が一ヶ月の収入として見なされ、結果として税率が高くなることがあります。また、ボーナスは特定の時期に支給されるため、その時期の税金の計算に影響を与えます。

累進課税とボーナスの関係

累進課税制度では、所得の額に応じて税率が段階的に上昇します。ボーナスは通常、一括で支給されるため、その額が一ヶ月の収入として扱われ、その月の所得が急激に増加します。これにより、税率が上昇し、結果として税金の負担が高くなることがあります。累進課税の仕組みを理解することで、なぜボーナスが高額の税金をもたらすのかが明確になります。

- ボーナスの一括支給は一ヶ月の所得として扱われる。

- 一ヶ月の所得が増加することで、税率が上昇する。

- 税率が上昇すると、税金の負担が高くなる。

ボーナスの支給時期と税金の計算

ボーナスは通常、特定の時期(年中ボーナス、年末年始ボーナスなど)に支給されます。これらの時期には、通常の給与とボーナスが重なることがあり、その結果、一ヶ月の所得が大幅に増加します。税金の計算は月収に基づくため、ボーナスの支給時期が税金の全体的な負担に影響を与えます。また、ボーナスの時期に所得税や住民税が特別な税率で計算されることもあります。

- ボーナスは特定の時期に支給される。

- ボーナスが通常の給与と重なると、一ヶ月の所得が増加する。

- 一ヶ月の所得が増加すると、税金の全体的な負担が高くなる。

ボーナスの税金を節約する方法

ボーナスの税金を効果的に節約する方法がいくつかあります。まず、法定控除を最大限に活用することが重要です。例えば、住宅ローン控除や扶養控除などを利用することで、課税所得を減らすことができます。また、社会保険料や生命保険料の支払いも、税金を軽減するための手段となります。これらの控除や経費を活用することで、ボーナスの税金負担を軽減することが可能です。

- 法定控除を最大限に活用する。

- 社会保険料や生命保険料の支払いを節税に活用する。

- 各種控除や経費を活用することで税金負担を軽減する。

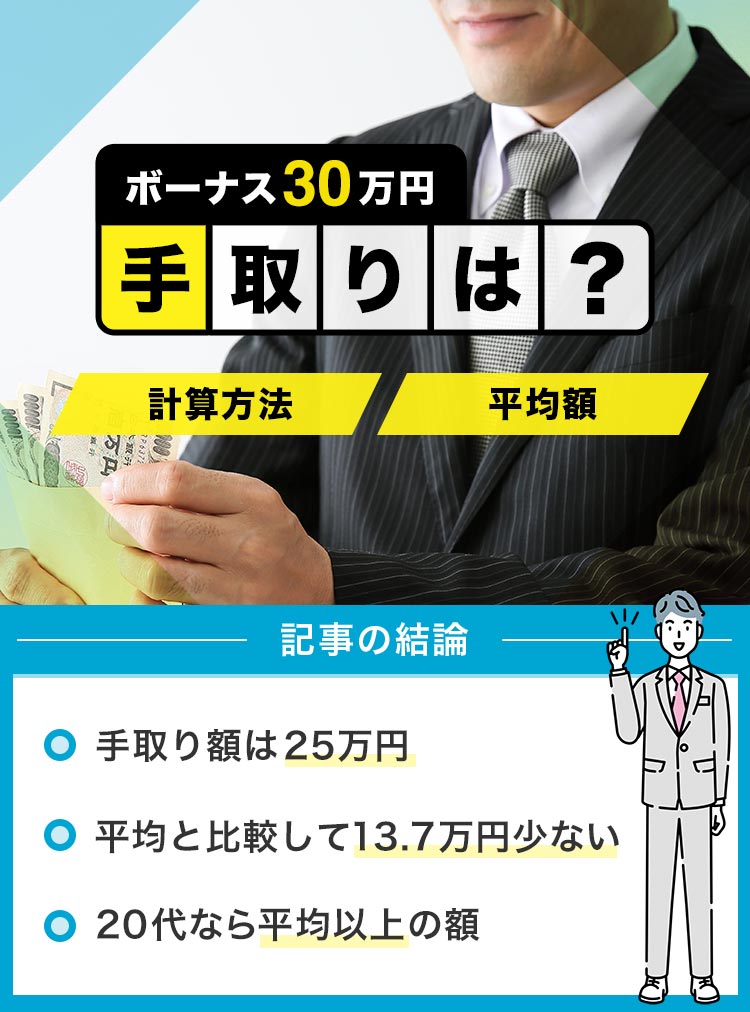

賞与30万の手取りはいくらですか?

賞与30万の手取りは、一般的な税率を基に計算すると、給与から控除される所得税や社会保険料などを差し引いた金額になります。具体的には、ボーナス30万円の場合、所得税、住民税、健康保険料、年金保険料などが引かれます。所得税は所得に応じて階層別に課税され、住民税は固定率の10%が課税されます。また、健康保険料は給与の約10%、年金保険料は給与の約18.3%(2023年時点)が引き落とされます。これらの税率を適用すると、30万円のボーナスから約4万8,000円の税金と社会保険料が引かれ、手取りは約25万2,000円となります。ただし、具体的な金額は勤務先の制度や個人の状況によって異なるため、詳細は会社の人事部門に確認してください。

ボーナス30万円の税金の内訳

ボーナス30万円の税金には、所得税、住民税、健康保険料、年金保険料などの項目が含まれます。

- 所得税:所得に応じて階層別に課税され、30万円のボーナスでは約1万5,000円が引かれます。

- 住民税:固定率の10%が課税され、30万円のボーナスでは3万円が引かれます。

- 健康保険料:給与の約10%(2023年時点)が引かれ、30万円のボーナスでは3万円が引かれます。

ボーナス30万円の社会保険料の内訳

ボーナス30万円の社会保険料には、健康保険料と年金保険料が主に含まれます。

- 健康保険料:給与の約10%(2023年時点)が引かれ、30万円のボーナスでは3万円が引かれます。

- 年金保険料:給与の約18.3%(2023年時点heroes)が引かれ、30万円のボーナスでは約5万4,900円が引かれます。

- 総社会保険料:健康保険料と年金保険料を合わせると、30万円のボーナスから約8万4,900円が引かれます。

ボーナス30万円の手取り額の算出方法

ボーナス30万円の手取り額は、以下のように算出されます。

- 所得税の計算:30万円 × 5% = 1万5,000円

- 住民税の計算:30万円 × 10% = 3万円

- 社会保険料の計算:健康保険料(30万円 × 10% = 3万円)と年金保険料(30万円 × 18.3% = 5万4,900円)を合わせると、8万4,900円

- 合計控除額:1万5,000円(所得税) + 3万円(住民税) + 8万4,900円(社会保険料) = 12万9,900円

- 手取り額:30万円 - 12万9,900円 = 17万100円

ボーナス50万円で税金はいくら引かれます?

ボーナス50万円で税金はいくら引かれますか?

ボーナス50万円を受け取った場合、その支払いから所得税、住民税、社会保険料が控除されます。具体的な金額は、年収や家族構成、各種控除の有無などによって異なるため、一概には言えませんが、一般的なケースを解説します。

所得税の計算方法

所得税は、累進課税のシステムに基づいて計算されます。ボーナス50万円の所得税は、年収に加算して計算されます。たとえば、年収が300万円の場合、ボーナス50万円を加えて350万円で所得税を計算します。2023年度の所得税率を適用すると、以下のようになります。

- 350万円未満の部分: 5% (150,000円) → 7,500円

- 350万円から300万円までの部分: 10% (500,000円) → 50,000円

- 合計: 57,500円

住民税の計算方法

住民税は、前年度の所得に基づいて計算されます。ボーナス50万円が加算されると、前年度の所得に反映されます。2023年度の住民税の税率は10%です。前年度の所得が300万円の場合、ボーナス50万円を加えて350万円で計算します。

- 350万円 × 10% = 350,000円

- ただし、住民税は前年度の所得に基づくため、前年度の所得税の計算れる前年の所得が参考になります。

- 具体的な金額は、自治体によっても異なる場合があります。

社会保険料の計算方法

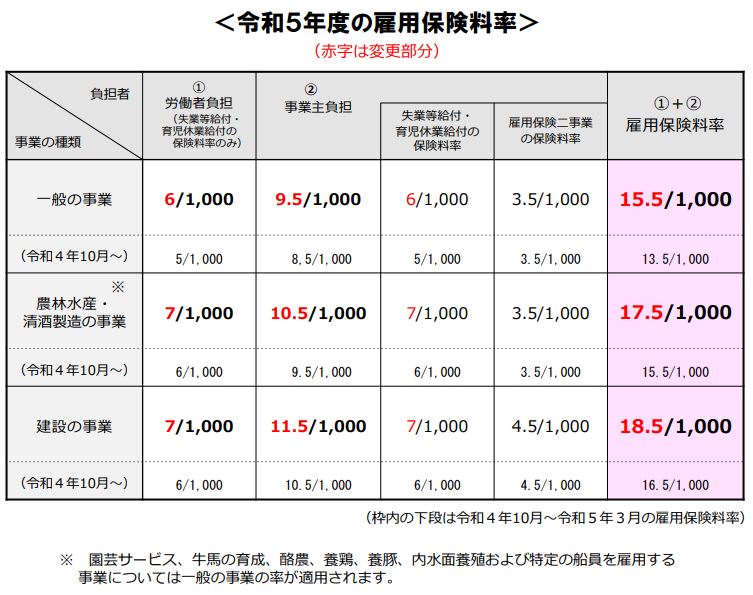

社会保険料は、年収に応じて計算されます。ボーナス50万円が加算されると、その分の負担が増加します。社会保険料は、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の3つに分けられます。2023年度の社会保険料率を適用すると、以下のようになります。

- 健康保険料: 年収の8.3% (350万円 × 8.3% = 290,500円)

- 厚生年金保険料: 年収の9.15% (350万円 × 9.15% = 320,250円)

- 雇用保険料: 年収の0.3% (350万円 × 0.3% = 10,500円)

よくある質問

ボーナスが多いと税金がより多く取られるの?

ボーナスの多さは確かに税金の額に影響を与えます。日本の税制では、所得税は累進課税のシステムに基づいていて、収入が増えるほど税率も上がります。そのため、ボーナスが多ければ多いほど、その累進税率の高い区分に該当する可能性が高まり、結果として税金の総額が増えることになります。ただし、これは一概に損というわけではなく、年収全体や他の控除の状況によっても大きく変わります。

ボーナスを分けてもらうことは税金の負担を軽減できる?

ボーナスを月々の給与に分けて支給することで税金の負担を軽くできる場合があります。これは累進税率の効果によるもので、一括で高額のボーナスを受けるよりも、均等に分配することで税率が低い区分に留まることができ、税金の総額が減少することが期待できます。ただし、会社の給与体系や労働契約によっては、這種の選択肢が利用できないこともありますので、事前に確認することが重要です。

ボーナスで受ける控除はどのようなものがある?

ボーナス受給時には特定の控除が適用されることがあります。例えば、扶養控除や基礎控除などは、年間の所得税計算において重要な役割を果たします。これらの控除は、税金の負担を軽減するために設けられており、ボーナスの額が高くなるほど、その効果も大きくなる可能性があります。また、医療費控除や寄付控除など、特定の状況下で追加の控除が適用されることもあります。

ボーナスの税金を節約するために何ができる?

ボーナスの税金を節約するためには、いくつかの方法が考えられます。まず、確定申告を行うことで、各種控除を受けることができます。例えば、医療費控除や寄付控除など、年間の支出をIWANARU控除として計算することで税金の負担を軽減できます。また、退職金や年金などの他の収入源との関係を考慮に入れ、総合的に税金の支払いを計画することも有効です。さらに、生命保険料控除や住宅ローン控除など、特定の支出に対する税制優遇を活用することも節税に役立ちます。