会社都合退職で💰会社からもらえる?補償金の相場と注意点

会社都合による退職は、多くの人が直面する可能性のある状況です。その際、会社から補償金が支払われるケースがありますが、その金額や条件は企業によって異なります。一般的に、補償金の相場は勤続年数や職位、業界によって決まるとされています。ただし、法的なrightsを理解し、適切な交渉を行うことが重要です。本記事では、会社都合退職時の補償金の相場や注意点について解説します。

会社都合退職時の補償金の相場と注意点

会社都合退職時の補償金は、退職の理由や勤続年数、会社の規模などによって異なりますが、一般的には、退職理由や勤続年数に応じて補償金が設定されます。ただし、補償金の相場や注意点についてしっかりと理解しておくことが重要です。

補償金の相場はどのくらい?

会社都合退職時の補償金の相場は、一般的に勤続年数や退職理由によって大きく異なります。例えば、10年以上勤務した場合、最低でも6ヶ月分の給与が支払われることが多いです。ただし、会社の規定や労働契約によって異なる場合があるため、事前に確認することが大切です。

補償金の計算方法は?

補償金の計算方法は、会社の就業規則や労働契約に準拠します。一般的には、以下の点を基準に計算されます:

- 勤続年数

- 月給の平均額

- 退職理由(解雇、整理退職など)

- 会社の規定や労働協約

具体的な計算方法は会社によって異なるため、詳細は人事部門に確認しましょう。

注意点:補償金の支払いが遅れる場合

補償金の支払いが遅れる場合、労働者には-books0000000000000000000の請求権があります。支払いが遅れた場合は、以下の手順を踏むことで問題の解決を目指しましょう:

- 人事部門に確認し、支払いの遅延理由を尋ねる

- 書面での支払い請求を行う

- それでも解決しない場合は、労働基準監督署に相談する

支払いが遅れる原因は様々ですが、会社の経営状況や手続きの遅延などがある場合があります。

補償金を受け取る際の税金について

補償金は所得税の対象となります。具体的には、退職所得として扱われ、税率は以下のとおりです:

| 収入金額 | 税率 |

|---|---|

| 500万円以下 | 10%(復興特別所得税含む) |

| 500万円超 | 20%(復興特別所得税含む) |

また、補償金を受け取る際には、源泉徴収票が発行されるため、税務申告の際には必ず確認しましょう。

補償金を最大化するためのアドバイス

補償金を最大化するためには、以下のポイントを押さえておくことが重要です:

- 退職理由を明確にする

- 会社の就業規則や労働契約を確認する

- 人事部門との交渉に臨む際は、具体的な補償金額を提示する

- 必要に応じて、法的アドバイスを求める

これらのポイントを守ることで、より有利な条件で補償金を受け取ることができるでしょう。

会社都合の退職金の上乗せの相場は?

会社都合による退職の場合、一般的に退職金の上乗せが行われることがありますが、その相場は様々な要素によって異なるため一概には言えません。一般的には、勤続年数、役職、会社の業績、そして倒産の可能性などが考慮されます。具体的な金額は会社によって大きく異なりますが、一般的な相場としては、退職金の20%から50%程度の上乗せが見られることが多いです。

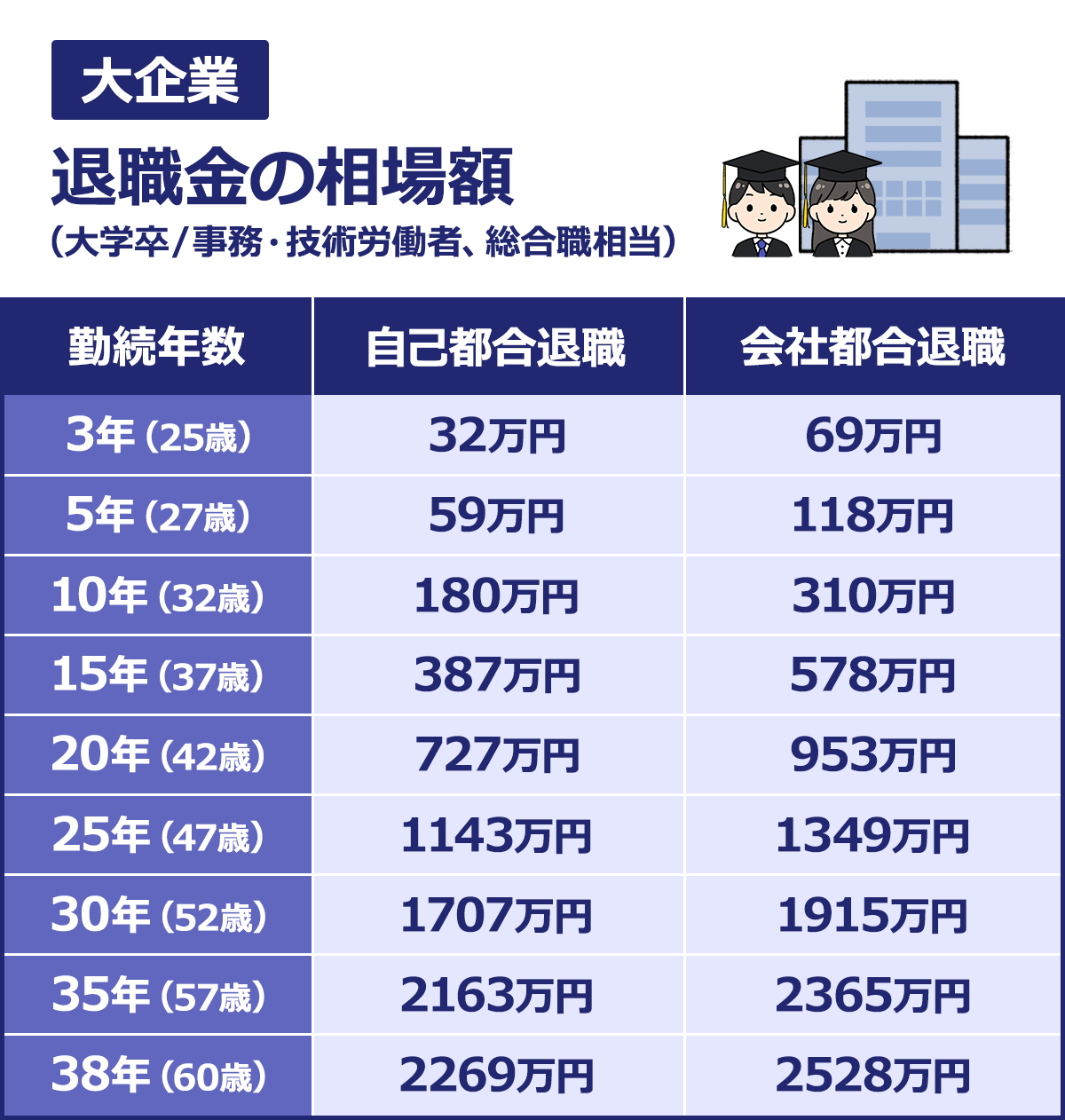

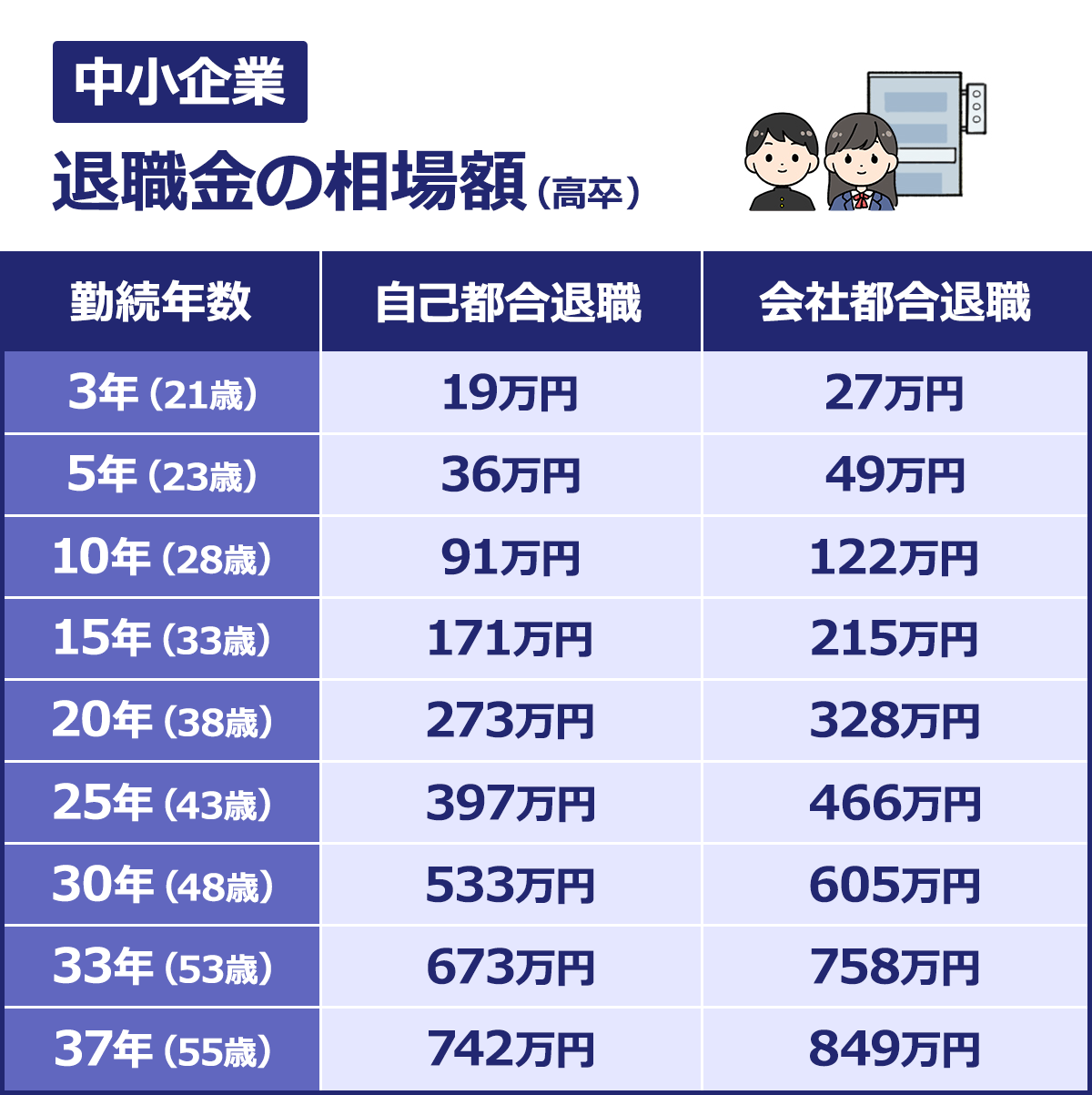

会社の規模による違い

会社の規模によって退職金の上乗せ額に違いが見られます。大企業では、退職金制度が整備されており、上乗せ率も相対的に高い傾向にあります。一方、中小企業では、財務状況や経営状態によって上乗せが行われるかどうか、あるいは上乗せ額が変わる可能性があります。大企業では、退職金の上乗せ率が30%以上になることもありますが、中小企業では10%から20%程度が一般的です。

- 大企業では退職金制度が整備され、上乗せ率が高い傾向にある。

- 中小企業では財務状況によって上乗せ額が変動する。

- 大企業では30%以上、中小企業では10%から20%の上乗せが一般的。

法律と労働組合の影響

退職金の上乗せについては、法律や労働組合との交渉によっても影響を受けます。労働基準法では、会社都合による退職の場合、一定の条件を満たせば退職金が支給されることになっていますが、具体的な上乗せ率は法律で定められていません。労働組合が存在する場合、労使交渉を通じてより良い条件を引き出すことが可能で、上乗せ率が高くなる傾向があります。

- 労働基準法では会社都合による退職の場合、退職金の支給が定められている。

- 具体的な上乗せ率は法律で定められていない。

- 労働組合が存在する場合、労使交渉でより良い条件を引き出すことができ、上乗せ率が高くなる。

業界ごとの特徴

業界によっても退職金の上乗せに特徴があります。製造業や金融業など、安定した業績を持つ業界では、退職金の上乗せ率が相対的に高い傾向があります。一方、不動産業や飲食業などの変動性の高い業界では、上乗せ率が低い傾向があります。業界の特性や経済状況によって、退職金の上乗せ額が大きく異なるため、具体的な相場を把握するには業界の動向を考慮する必要があります。

- 製造業や金融業など安定した業績を持つ業界では、退職金の上乗せ率が高い。

- 不動産業や飲食業などの変動性の高い業界では、上乗せ率が低い。

- 業界の特性や経済状況によって、退職金の上乗せ額が大きく異なる。

会社都合の退職の和解金の相場は?

会社都合の退職の和解金の相場は、個々の状況や契約条件によって大きく異なりますが、一般的には、退職者に提供される金額は、その人の給与、職位、勤続年数、そしてその会社の業績や方針に大きく影響されます。多くの場合、和解金は退職者の過去12か月の平均給与の3カ月から6カ月分に相当することが多いです。ただし、これはあくまで一般的な目安であり、具体的な金額は個々のケースによって大きく変わる可能性があります。

和解金の計算方法

和解金の計算にはいくつかの要素が含まれます。まず、退職者の平均給与を計算します。これは通常、過去12か月の給与の合計を12で割ることで求められます。

- 次に、勤続年数に基づいて係数が適用されます。例えば、5年未満は1.0倍、5年以上10年未満は1.5倍、10年以上は2.0倍といった具合です。

- さらに、会社の業績や財政状況により調整係数が加えられることがあります。業績が良好な場合は係数が高くなることがありますが、逆に業績が悪ければ係数が低くなることがあります。

- 最後に、これらの要素を組み合わせて和解金の総額を算出します。具体的な計算式は、(平均給与)×(勤続年数係数)×(調整係数)となります。

和解金の相場と交渉のポイント

和解金の交渉では、以下の点に注意することが重要です。

- まず、自己の権利と利益を明確に理解することです。労働組合や法律専門家に相談すると、より具体的なアドバイスを得られる場合があります。

- 次に、会社が提示する和解金の理由と基準を確認します。明確な理由と基準が示されていない場合は、その理由を追问することも重要です。

- 最後に、交渉の際には柔軟性を持つことも大切です。完全な合意に至るまでには、双方が譲歩する場面もあるため、現実的な期待値を持つことが必要です。

和解金の税金に関する注意点

和解金には税金がかかることが一般的です。具体的には、所得税と住民税が課されます。

- 所得税は、和解金の全額に対して課され、税率は所得金額に応じて変動します。

- 住民税は、所得税と同様に和解金の全額に対して課されますが、税率は居住地によって異なる場合があります。

- これらの税金を考慮に入れたうえで、実質的に受け取れる金額を計算することが重要です。税金を負担することを前提に、和解金の額を検討することがおすすめです。

退職勧奨で退職金に上乗せされる相場はいくらですか?

退職勧奨における退職金の上乗せ相場は、業界や会社の規模、社員のポジションなどにより異なりますが、一般的には退職金の20%~30%程度が目安とされています。ただし、これはあくまで一般的な基準であり、具体的な金額は会社の財務状況や個々の交渉によって大きく変わる可能性があります。

退職勧奨における上乗せの目的

退職勧奨における退職金の上乗せは、社員の退職を促進するために行われることが多いです。具体的には、以下のような理由が挙げられます:

- 組織の再編:経営状況の悪化や事业の転換期において、不要な人員を削減するため。

- 労働コストの削減:人件費の削減や効率的な人員構成の実現。

- 社員のスムーズな転職支援:退職後の生活を支援し、社員が円滑に次の職に移行できるようにするため。

上乗せ額の決定要因

退職金の上乗せ額は、様々な要因に基づいて決定されます。主な決定要因には以下のものが含まれます:

- 会社の財務状況:会社の経営状態が良好であれば、より高い上乗せ額を提示することが可能です。

- 社員の貢献度:社員の職位や在社年数、業績などに基づいて、上乗せ額が調整されることがあります。

- 業界の慣例:同業他社の退職勧奨の取り組みや市場の状況も考慮されます。

上乗せ額の交渉方法

退職勧奨を受けた際には、上乗せ額の交渉を通じてより有利な条件を得ることも可能です。以下に具体的な交渉方法を挙げます:

- 具体的な要求額の提示:明確な数字を提示することで、交渉の具体的な基準を作ります。

- 過去の業績や貢献のアピール:自己の功績を強調し、上乗せ額の正当性を説明します。

- 他のオファーとの比較:他の会社からのオファーがある場合、それを提示して交渉力を高めます。

退職奨励金の相場はいくらですか?

退職奨励金の相場は、企業や業界によって異なりますが、一般的には年収の 1/3 から 1/2 程度が目安として挙げられます。具体的な金額は、勤続年数、職歴、会社の業績、退職の理由などによって大きく変動します。例えば、2,000万円の年収を持つ従業員が退職する場合、退職奨励金は大体600万円から1,000万円になる可能性があります。また、中小企業と大企業では退職奨励金の水準に差が見られることが多いため、個別の状況に応じて確認することが重要です。

退職奨励金の計算方法

退職奨励金の計算方法は、多くの企業で以下のような基準が用いられています。

- 勤続年数:長年勤めた従業員にはより多くの奨励金が支給されます。例えば、5年ごとに一定の金額が加算される仕組みです。

- 年収:年収に一定の割合を適用して計算します。前述の年収の1/3から1/2が一般的な基準です。

- 業績評価:会社の業績や個人の評価によって奨励金の金額が調整されることがあります。業績が良い場合は、奨励金も高額になる傾向があります。

退職奨励金の相場の変動要因

退職奨励金の相場は、以下のような要因によって変動します。

- 企業規模:大企業ではより高い奨励金が用意される傾向があります。中小企業では、財務状況に応じて奨励金が減額されることがあります。

- 業界特性:特定の業界では、退職率が高く、離職防止のための奨励金が充実している場合があります。逆に、安定した業界では奨励金が低く抑えられていることがあります。

- 経済状況:経済が好調な時期には、企業の業績も良いため、退職奨励金も高額になりやすいです。逆に不況時には、奨励金が削減されることがあります。

退職奨励金の支給条件

退職奨励金の支給には、以下のような条件がつきものです。

- 退職の理由:自己都合の退職と会社都合の退職では、奨励金の額が異なることが一般的です。会社都合の退職では、より高い奨励金が支給されることが多くあります。

- 就業規則:各企業の就業規則に従って、奨励金の支給条件が定められています。就業規則を事前に確認し、自分が満たすべき要件を理解することが重要です。

- 退職協議:退職の際に、人事部門と協議を行い、奨励金の具体的な額や支払い方法について確認することが推奨されます。協議を通じて、不利な条件を回避することができます。

よくある質問

会社都合退職で補償金は必ずもらえるのでしょうか?

会社都合退職の場合、必ずしも補償金がもらえるわけではありません。これは雇用契約や就業規則、および労働基準法によるところが大きいです。一般的に、会社都合による退職時には退職金が支払われることがありますが、その額は各社の規定により異なる場合があります。また、会社が経営困難などで倒産した場合、補償金の支払いが困難になることもあります。したがって、会社都合退職の際には、事前に雇用契約書や就業規則を確認し、補償金の有無や金額を把握することが重要です。

会社都合退職の補償金の相場はどのくらいですか?

会社都合退職の補償金の相場は、会社の規模、勤続年数、職位、業種などによって大きく異なります。一般的には、勤続年数に応じた退職金の支払いが想定され、1年あたり1.0〜1.5ヶ月分の給与が目安とされています。ただし、大企業ではこの相場が高くなる傾向があり、中小企業では低くなることがあります。また、特別な状況や契約内容により、異なる補償制度が適用されることもあります。そのため、具体的な補償金の額を知りたい場合は、人事部門や労働基準監督署に確認することがおすすめです。

会社都合退職の補償金を増額できる方法はありますか?

会社都合退職の補償金を増額する方法には、いくつかの手段があります。まず、雇用契約書や就業規則を確認し、会社が規定している補償金の計算方法や基準を理解することが重要です。もし不透明な点や不満がある場合は、人事部門と交渉を行い、より適正な補償を求めることができます。また、法的手段を用いることも検討できます。労働基準監督署に相談したり、労働審判や裁判を起こすことも選択肢の一つです。ただし、これらの手段には時間と労力が必要となるため、慎重に判断することが大切です。

会社都合退職時の補償金支払いの注意点は何ですか?

会社都合退職時の補償金支払いにおいて注意すべき点はいくつかあります。まず、退職届を提出する前に、必ず雇用契約書や就業規則を確認し、会社が規定している補償金の支払い条件や手続きを理解することが重要です。また、退職理由によっては補償金の支払いが制限される場合もあるため、事前に確認することがおすすめです。さらに、補償金の支払いに関連する税金の処理や社会保険の手続きについても、適切に対応することが必要です。人事部門や税理士に相談し、必要な手順を ОО%, 確認することが重要です。最後に、退職交渉を行う際には、書面で合意内容を残すことも忘れないようにしましょう。