冬のボーナス、いつから働けばもらえる?🗓️ 支給条件を解説

冬のボーナスは多くの労働者にとって待ち遠しいものです。しかし、ボーナスを受けるためには特定の条件を満たす必要があります。例えば、会社によっては特定の期間に勤務していることが条件となっていることもあります。また、雇用形態や勤務期間、業績評価なども影響を与えることがあります。この記事では、冬のボーナスを受け取るための具体的な支給条件について詳しく解説します。どのような状況下でボーナスが支給されるのか、またどのように準備すればよいかを紹介します。

冬のボーナスの支給条件とTimingとは?

冬のボーナスは、多くの企業や組織で年間の業績や従業員の貢献度を称えて支給される特別な給与です。しかし、いつから働けば冬のボーナスがもらえるかは、企業によって異なる規則や条件があります。以下が、冬のボーナスをもらうための一般的な条件と詳細な説明です。

冬のボーナスの定義と目的

冬のボーナスは通常、12月または年明けの1月に支給される特別な給与です。これは、企業の業績や従業員の貢献度を評価し、その成果に対する報酬として支給されます。冬のボーナスの目的は、従業員の士気向上や組織の一層の活性化を図ることにあります。また、従業員の生活の質の向上や家族への感謝の気持ちを表現する意味合いもあります。

冬のボーナスの支給タイミング

冬のボーナスの支給タイミングは、企業によって異なりますが、一般的に以下のいずれかの時期に支給されます。 - 12月の給与日 - 1月の給与日 具体的な日程は、会社の経営状況や業績評価の時期によりますが、多くの企業は12月の給与日に支 vietます。これは、従業員が年末年始の費用をカバーするために使用できるようにするためです。

冬のボーナスの支給条件

冬のボーナスをもらうための条件は、企業によって大きく異なりますが、一般的には以下のいくつかの条件が設定されています。 - 勤続期間:多くの企業は、一定期間以上勤務している従業員にボーナスを支給します。例えば、6ヶ月以上または1年以上勤務している従業員が対象となります。 - 評価結果:年間の評価結果に基づいて、ボーナスの額が決定されます。評価が高い従業員ほど、多くボーナスが支給されます。 - 契約形態:正社員やパートタイム従業員、契約社員など、契約形態によって支給額や条件が異なります。 - 会社の業績:会社全体の業績が良好な場合、ボーナスの額が上がることがあります。逆に、業績が悪ければ、ボーナスが減額される可能性もあります。

冬のボーナスの支給額の算出方法

冬のボーナスの支給額は、以下のような方法で算出されます。 1. 基本給の月数換算:基本給の何ヶ月分に相当するかでボーナス額が決定されます。例えば、2ヶ月分の基本給がボーナスとして支給される場合、基本給の2倍がボーナス額となります。 2. 評価に基づく係数:評価結果に基づいて、ボーナス額にocityを掛け算します。評価が高いほど、係数も高くなります。 3. 業績連動ボーナス:会社の業績が良く、業績連動ボーナスが設定されている場合、追加でボーナス額が上乗せされます。

冬のボーナスの税金や社会保険料の取り扱い

冬のボーナスは、通常の給与と同じように税金や社会保険料の対象となります。以下が、具体的な取り扱い方法です。 - 所得税:冬のボーナスも所得税の対象となり、源泉徴収されます。所得税率は、支給されるボーナス額によって異なる税率が適用されます。 - 住民税:ボーナスの支給月に、住民税が徴収されます。ただし、住民税の計算は年間を通じて行われるため、ボーナスの影響は翌年の住民税に反映されます。 - 社会保険料:ボーナス分も、健康保険や厚生年金などの社会保険料の対象となります。社会保険料は、ボーナスの額に応じて計算され、従業員と会社が折半で負担します。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 基本給の月数換算 | 基本給の何ヶ月分に相当するかでボーナス額が決定されます。 |

| 評価に基づく係数 | 評価結果に基づいて、ボーナス額に係数を掛け算します。 |

| 業績連動ボーナス | 会社の業績が良く、業績連動ボーナスが設定されている場合、追加でボーナス額が上乗せされます。 |

| 所得税 | 冬のボーナスも所得税の対象となり、源泉徴収されます。 |

| 住民税 | ボーナスの支給月に、住民税が徴収されます。 |

冬のボーナスはいつから働けばもらえる?

冬のボーナスは、一般的に1年の勤務が終了する際に支払われることが多いです。多くの企業では、1年間の業績を基にボーナスが決定され、その支払いが年末から年始にかけて行われます。ただし、会社の規定や業界によって異なる場合があります。例えば、一部の企業では半年ごとのボーナスを支払っています。そのため、具体的には勤務している会社の人事規定を確認することが最善です。

ボーナスの支払いタイミング

ボーナスの支払いタイミングは、通常 12月 または 1月 に設定されています。多くの企業では、年末調整の完了後、12月中にボーナスが支払われます。しかし、一部の企業では1月中にボーナスを支払うこともあります。支払い時期は会社の財務状況や経営方針によって異なるため、詳細な時期は勤務する会社に確認が必要です。

- 12月中に支払われるケースが多いです。

- 1月中の支払いも一般的です。

- 特定の業界や企業では、独自のスケジュールで支払われることがあります。

ボーナスのeligibility条件

冬のボーナスを受けるためのeligibility条件は、会社によって異なりますが、一般的に以下のポイントが重視されます。

- 勤続期間: 通常、6か月以上勤務していることが条件となります。

- 業績評価: 年間業績評価の結果がボーナス額に反映されます。

- 勤怠状況: 欠勤や遅刻などの勤怠状況も評価の対象となることがあります。

ボーナスの計算方法

冬のボーナスの計算方法は企業により異なりますが、一般的には以下の要素が考慮されます。

- 基本給: ボーナス額のベースとなるのは、従業員の基本給です。

- 業績評価: 個別の業績評価により、ボーナス額が調整されます。

- 会社の業績: 会社全体の業績が良好な場合、ボーナス額が増加することがあります。

冬のボーナス いつ働いた分?

冬のボーナスは主にその年の7月から12月までの働いた分が反映されます。多くの企業では、冬のボーナスは12月頃に支給され、この期間の業績や会社の業績に基づいて計算されます。具体的な計算方法は企業によって異なりますが、通常はこの6ヶ月間の給与や業績評価を基に決定されます。

冬のボーナスの計算方法

冬のボーナスの計算方法は企業によって異なるため、一般的なパターンを説明します。多くの企業では、冬のボーナスは以下の要素に基づいて計算されます:

- 基本給:7月から12月までの基本給の合計。

- 業績評価:個人の業績評価や会社全体の業績。

- 勤続年数:長く勤務している従業員に加算される場合があります。

冬のボーナスの支給時期

冬のボーナスは通常、12月の終わり頃に支給されます。具体的な日程は企業の人事規定によりますが、多くの企業では12月中頃から下旬にかけて支給されます。支給時期は人事部門が決定し、従業員に事前に通知されます。

- 12月中旬:多くの企業がこの時期に支給。

- 12月下旬:年末に支給される企業も。

- 1月上旬:一部の企業では新年に支給。

冬のボーナスと税金

冬のボーナスは通常、所得税や住民税などの税金が徴収されます。具体的な税率は個々の所得税や住民税の計算方法によりますが、高額なボーナスの場合、税率が上昇する可能性があります。税金の計算方法は以下の通りです:

- 源泉徴収:企業が支給時に所得税や住民税を徴収。

- 控除項目:社会保険料や住民税などの控除。

- 確定申告:必要に応じて確定申告を行う。

賞与の支給対象期間は?

賞与の支給対象期間は、通常、各企業が独自に設定しますが、一般的には年に2回、6月と12月に支給されることが多く、それぞれの対象期間は前年の7月から当年の6月、および当年の1月から12月までの半年間となります。ただし、企業の業績や方針、労使協定によって賞与の支給対象期間や回数が異なる場合もあります。

賞与の対象期間の設定方法

賞与の対象期間は、企業が業績や従業員の業績評価を基準として設定します。一般的には、半年または1年間の業績を評価対象とすることが多いです。具体的な設定方法は以下の通りです。

- 半年ごとの支給:6月と12月の賞与で、それぞれ前年の7月から当年の6月、当年の1月から12月までの業績を評価します。

- 1年ごとの支給:12月の賞与で、当年の1月から12月までの業績を評価します。

- 特別賞与:業績や特別な貢献を評価して、任意の時期に支給される場合もあります。

賞与の支給基準と計算方法

賞与の支給基準は、企業ごとに異なる場合がありますが、基本的には企業の業績と個人の業績評価を基に決定されます。計算方法は以下の通りです。

- 企業の業績:企業全体の利益や売上高などの業績指標に基づいて、賞与の総額が決定されます。

- 個人の業績評価:各従業員の業績、評価、勤続年数などを考慮して、個々の賞与額が算出されます。

- 労使協定:労働組合と企業との間で結ばれた協定に基づいて、賞与の支給対象期間や基準が具体化されます。

賞与の支給対象期間の変更

賞与の支給対象期間は、企業の業績や経営方針、労使協定などの変更により、変更されることがあります。変更の手続きや注意点は以下の通りです。

- 労働契約書の確認:労働契約書や労使協定に記載されている賞与の支給対象期間を確認し、変更の必要性を評価します。

- 労使協議:変更を検討する場合は、労働組合との協議を行い、合意を得る必要があります。

- 従業員への通知:変更が決定した場合は、従業員に対して明確に周知し、理解を得ることが重要です。

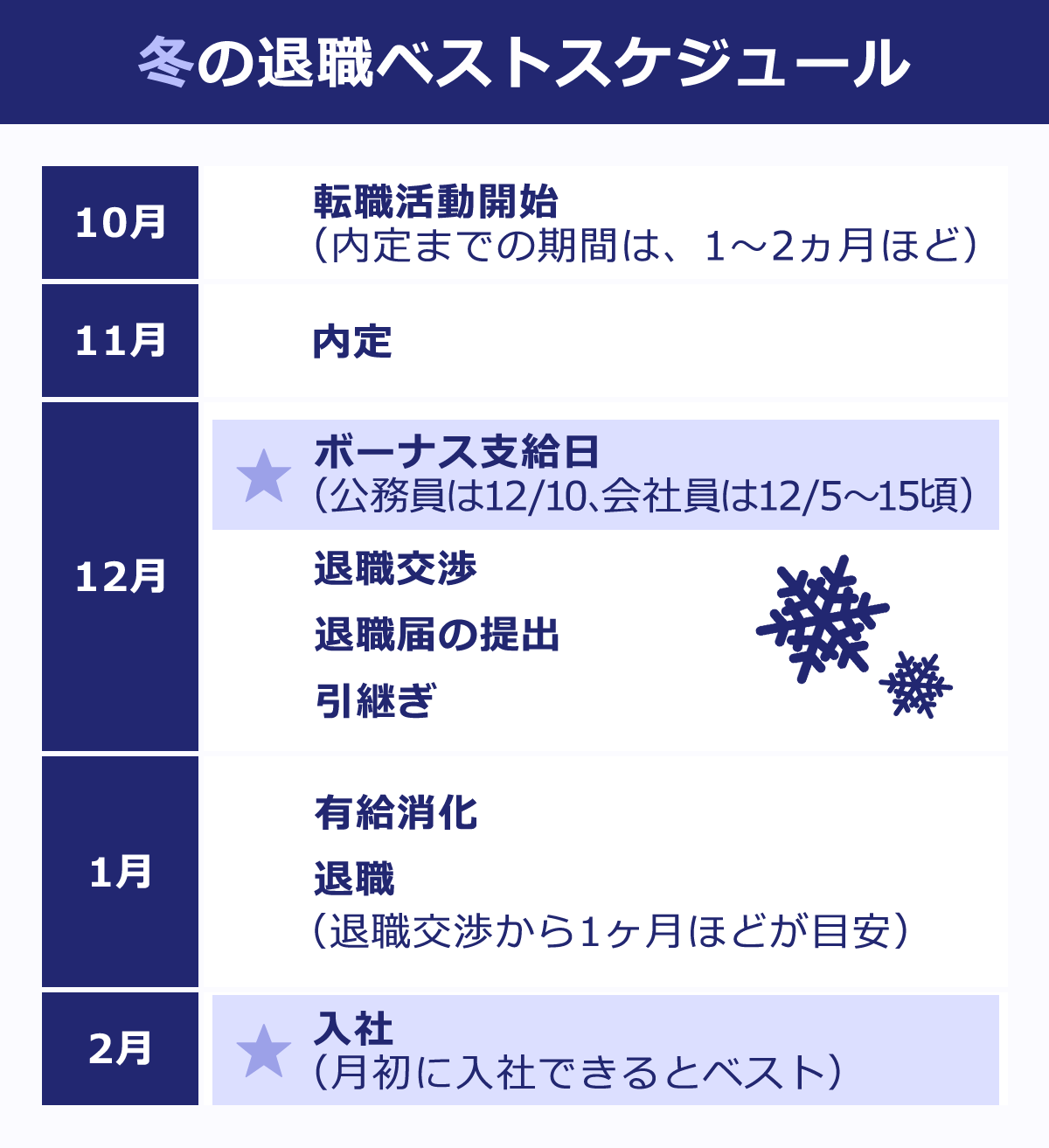

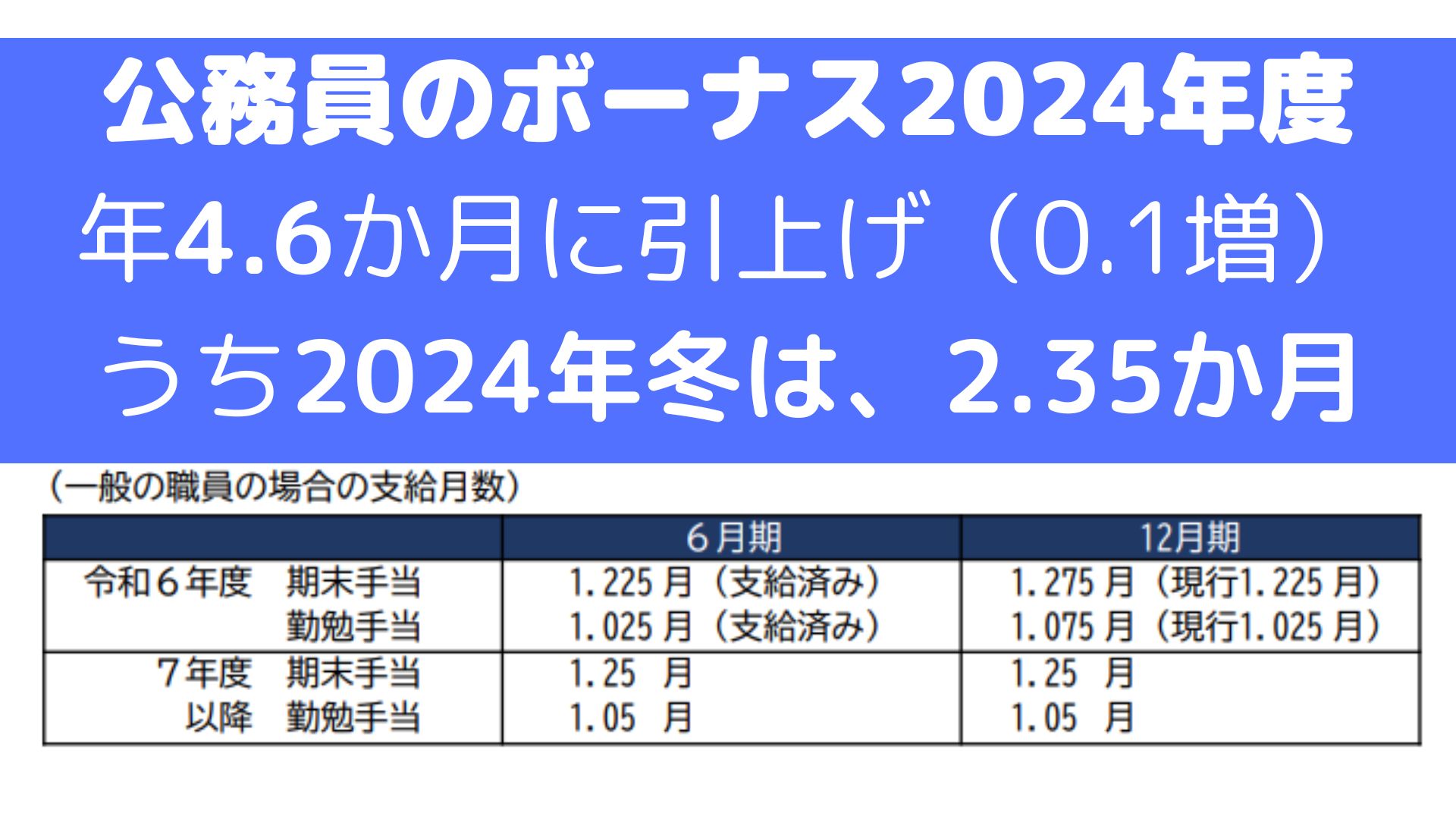

2024年の公務員の冬のボーナスはいつ支給されますか?

2024年の公務員の冬のボーナスは12月10日に支給される予定です。これは毎年ほぼ同じ時期に行われており、公務員の給与支払いスケジュールに従って確定されます。

2024年の冬のボーナスの支給日程

2024年の公務員の冬のボーナスの支給日は12月10日に確定しています。この日程は、毎年のでき事や特別な事情を考慮に入れつつ、公務員の給与支払スケジュールに合わせて設定されます。具体的には以下の点に注意が必要です:

- 支給日は毎年12月10日に固定されていますが、週末や祝日に重なる場合には、前後する可能性があります。

- 各地方自治体によっては、独自のスケジュールが適用される場合があります。

- 予算状況や他の財政状況により、支給日が変更される可能性もゼロではありません。

冬のボーナスの支給額の決定基準

2024年の公務員の冬のボーナスの支給額は、以下の基準に基づいて決定されます。

- 公務員の職種や職級により、支給額が異なります。

- 国家公務員と地方公務員では、支給額の計算方法に若干の違いがあります。

- 年度の業績評価も支給額に反映される場合があります。

冬のボーナスの支給手続き

公務員の冬のボーナスの支給手続きは、以下の手順で行われます。

- 各部署の人事課が、ボーナスの支給額を計算します。

- 計算結果は、上司の確認を経て、最終的に給与支払担当者に伝えられます。

- 給与支払担当者は、指定された支給日に銀行口座にボーナスを振り込みます。

よくある質問

冬のボーナスを受け取るには、いつから働かなければなりませんか?

冬のボーナスを受け取るためには、通常、その年の4月1日または7月1日までに会社に勤務している必要があります。これは、多くの企業が6ヶ月間以上の勤務を条件としているためです。新規入社者や中途採用者の場合、この期間内に入社することでボーナスの対象者となる可能性があります。ただし、具体的な条件は各企業によって異なるため、人事部門に確認することをおすすめします。

冬のボーナスの支給条件はどのようなものがありますか?

冬のボーナスの支給条件は企業によって異なりますが、一般的には以下の条件があります。まず、正社員であることが基本的な条件として挙げられます。さらに、6ヶ月以上の勤務実績が必要な場合が多いです。また、評価制度に基づいてボーナスの金額が決定されることが多く、業績や職務の成果によって支給額が変わる可能性があります。その他の条件としては、欠勤日数や遅刻回数の制限が設けられていることもあります。

パートタイムやアルバイトの従業員は冬のボーナスを受け取れますか?

パートタイムやアルバイトの従業員について、冬のボーナスを受け取れるかどうかは企業によって大きく異なります。一部の企業では、一定の勤務時間や勤続年数を満たしたパートタイムやアルバイトの従業員にもボーナスが支給されるケースがあります。ただし、大多数の企業では正社員に限ってボーナスが支給される傾向にあります。雇用契約書や就業規則を確認し、不明な点は人事部門に質問することをおすすめします。

冬のボーナスの支給時期はいつですか?

冬のボーナスの支給時期は企業によって異なりますが、一般的には12月に支給されることが多いです。多くの企業では12月中の特定の日付、例えば12月20日や12月25日頃にボーナスが支給されます。ただし、業界や企業の財務状況によっては、支給時期が前後する場合もあります。具体的な支給日は会社の給与明細や人事部門の通知で確認してください。