夏のボーナス、いつまで働けばもらえる?🗓️ 支給条件を解説

夏のボーナスは多くの労働者にとって重要な収入源であり、その支給時期や条件は注目を集めます。しかし、一体いつまで働けば支給対象となるのか、また具体的な条件はどのようなものかを正確に把握している人は少ないのが実情です。本記事では、夏のボーナスの支給条件について詳細に解説します。労働者の皆さんが、自分の権利を正しく理解し、適切に活用できるよう、役立つ情報を提供します。

夏のボーナス、いつまで働けばもらえる?🗓️ 支給条件を解説

夏のボーナスは多くの会社で重要な給与の一部となっています。ボーナスを受け取るためには、特定の条件を満たす必要があります。この記事では、夏のボーナスを受け取るための具体的な支給条件について詳しく解説します。

ボーナスの基本的な支給条件とは?

一般的に、夏のボーナスの支給条件は以下のとおりです。

- 雇用形態:正社員や契約社員など、雇用形態によって支給の対象が異なる場合があります。

- 勤務期間:一定の勤務期間(例:3カ月以上)を満たしている必要があります。

- 評価結果:年度の評価結果がボーナスの支給額に影響を与えることがあります。

- 会社の業績:会社の業績や経営状況によって、ボーナスの支給額が変わる可能性があります。

勤務期間に関する具体的な条件は?

多くの会社では、夏のボーナスを受け取るためには、一定の勤務期間を満たす必要があります。具体的には、以下のような条件が設定されていることがよくあります。

- 入社から支給月までに3カ月以上勤務していること。

- 評価期間中に欠勤日数が規定の範囲内であること。

- 休職や長期休暇中に一定期間以上勤務していない場合は支給対象外となる場合があります。

ボーナスの支給時期はいつ?

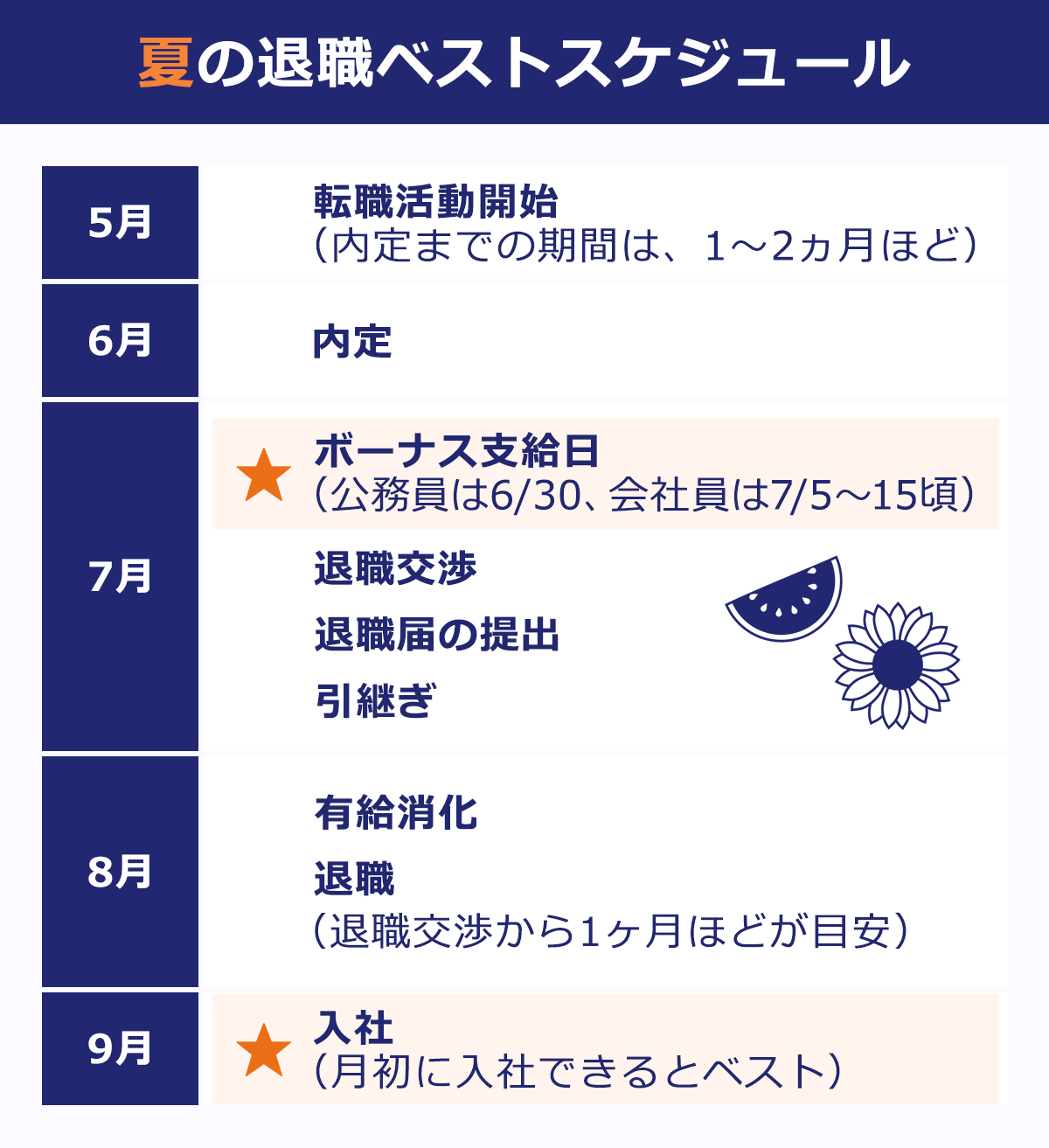

夏のボーナスの支給時期は会社によって異なりますが、一般的には以下のような時期に支給されることが多くあります。

- 6月:多くの中堅や大企業がこの時期に支給しています。

- 7月:一部の企業や地方企業がこの時期に支給することがあります。

- 8月:一部の中小企業や特殊な業界がこの時期に支給することがあります。

ボーナスの計算方法は?

夏のボーナスの計算方法は会社によって異なる場合がありますが、一般的な計算方法は以下の通りです。

- 基本給の倍数:基本給の何倍かを支給する方法。

- 固定金額:一定の固定金額を支給する方法。

- 業績連動型:会社の業績や個人の評価に基づいて支給額が決定される方法。

| 計算方法 | 具体的な例 |

|---|---|

| 基本給の倍数 | 基本給の2.5ヶ月分 |

| 固定金額 | 100,000円 |

| 業績連動型 | 業績評価A:基本給の3ヶ月分、B:基本給の2ヶ月分、C:基本給の1ヶ月分 |

ボーナスの非課税枠とは?

日本では、夏のボーナスには非課税枠が設定されています。これは、ボーナスの一部が所得税の対象外となるため、実質的に手取り額が増える制度です。

2023年の非課税枠は以下の通りです。

- 1回の支給額が85,000円以下(通年のボーナス合計が260,000円以下)であれば、全額非課税。

- 1回の支給額が260,000円以下の場合は、非課税枠が適用されます。

ボーナスが支給されない場合の原因は?

夏のボーナスが支給されない場合、以下のような原因が考えられます。

- 勤務期間不足:必要な勤務期間を満たしていない場合。

- 欠勤日数の超過:欠勤日数が規定の範囲を超過している場合。

- 退職や解雇:評価期間中に退職や解雇された場合。

- 会社の業績悪化:会社の業績が悪化し、ボーナスの支給が見送られた場合。

夏のボーナスはいつまで働いたらもらえる?

夏のボーナスは、一般的には会社の業績や経営状況、及び個々の勤務実績に基づいて支給されます。多くの会社では、6月または7月に支給されることが一般的です。そのため、基本的にはボーナスの支給日前までに勤務していれば、ボーナスを受ける資格があります。ただし、具体的な条件や基準は会社によって異なりますので、詳細は会社の人事規定や個々の雇用契約書を確認することが重要です。

夏のボーナスの支給基準

夏のボーナスを受けるための具体的な基準は、会社の人事規定や労働契約に基づいて決定されます。一般的には以下の点が考慮されます:

- 勤続期間:多くの会社では、一定期間以上勤務している社員にボーナスが支給されます。

- 業績評価:業績評価が一定の基準を満たしている社員に、ボーナスが支給されることがあります。

- 在籍状況:ボーナスの支給日前に在籍していることが条件とされることが多いです。

ボーナスの支給日前の退職者への対応

ボーナスの支給日前に退職する社員の場合、会社の規定によって異なる対応がされます。一般的には以下のパターンがあります:

- 全額支給:一部の会社では、退職日までの勤務実績に基づいて全額を支給することがあります。

- プロレート支給:多くの会社では、退職日までの勤務日数に応じてボーナスをプロレート(割り当て)で支給することが一般的です。

- 支給なし:一部の会社では、ボーナスの支給日前に退職した場合、ボーナスの支給が見送られることがあります。

ボーナスの支給額の決定要因

ボーナスの支給額は、以下の要因によって決定されます:

- 会社の業績:会社の業績が良好な場合は、ボーナスの支給額が高くなる傾向にあります。

- 個人の業績評価:個人の業績評価が高く、貢献度が認められる社員には、より高いボーナスが支給されることが一般的です。

- 職位や役職:職位や役職に基づいて、ボーナスの額が異なることが多く、管理職や高い役職にある社員にはより高額のボーナスが支給されることがあります。

賞与の支給対象期間は?

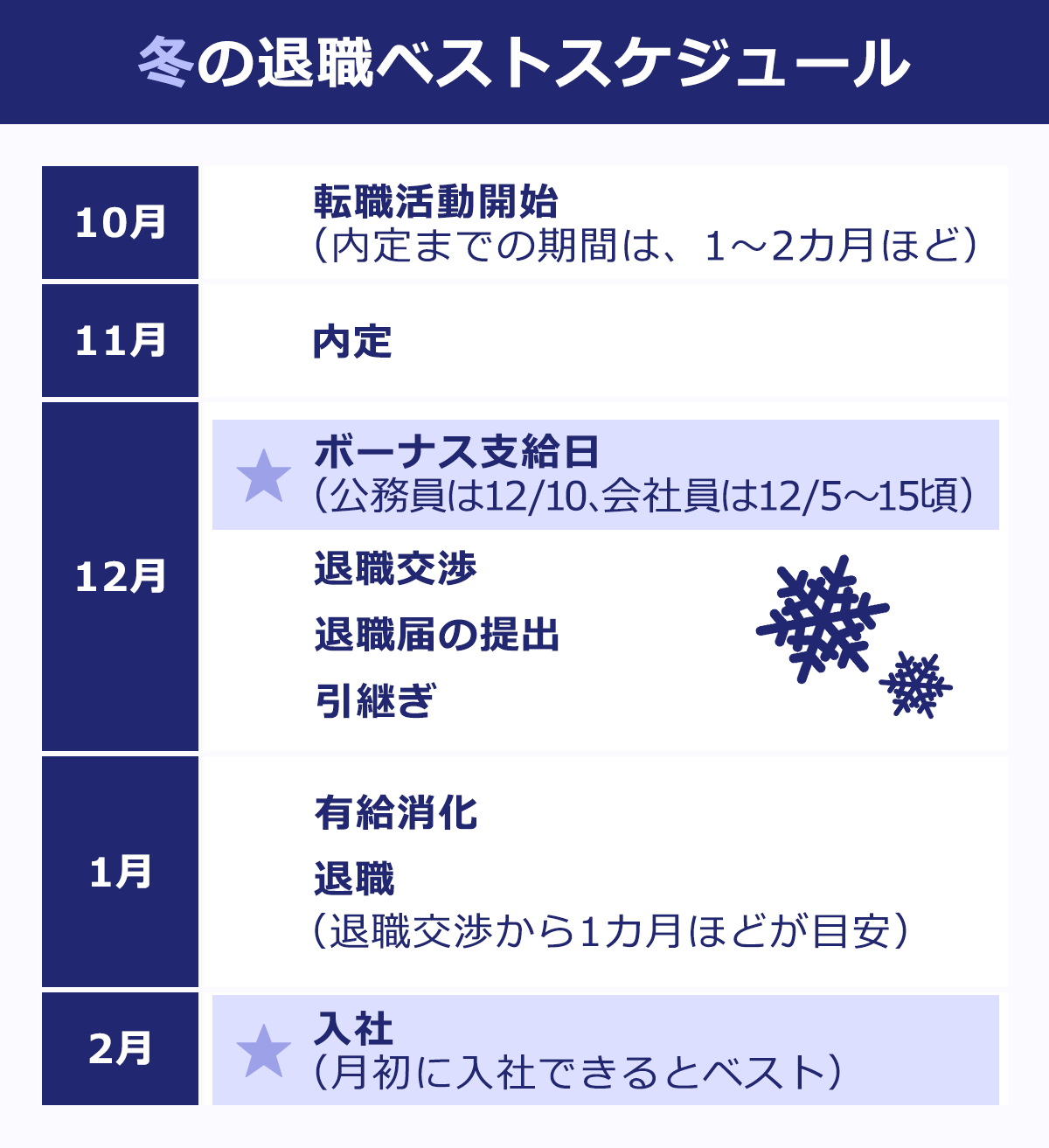

賞与の支給対象期間は一般的に1年間または6か月間と定められています。賞与は企業の業績や従業員の勤務状況に基づいて支給され、多くの企業では年2回(通常は6月と12月)または年1回(通常は12月)の賞与が支給されます。ただし、企業によっては異なる基準を設けている場合もあります。

賞与の支給対象期間の一般的な定義

賞与の支給対象期間は、会社が定めた一定の期間内で従業員の勤務状況や業績を評価し、その評価に基づいて賞与を支給する期間を指します。一般的に、賞与の支給対象期間は以下のようになります。

- 年2回:6月と12月に支給される場合、対象期間は前年10月から当年3月、当年4月から9月とされます。

- 年1回:12月に支給される場合、対象期間は当年1月から12月となります。

- 例外的な期間:一部の企業では、4月から3月の年度単位で評価を行うこともあります。

賞与の支給対象期間の詳細な適用例

各企業が賞与の支給対象期間をどのように設定しているかは、その企業の人事制度や業績評価システムに大きく左右されます。以下に、具体的な適用例を挙げます。

- 例1:会社Xでは、賞与は年2回(6月と12月)に支給され、対象期間は前年10月から当年3月、当年4月から9月となっています。

- 例2:会社Yでは、賞与は年1回(12月)に支給され、対象期間は当年1月から12月となっています。

- 例3:会社Zでは、4月から3月の年度単位で評価を行っており、賞与は年2回(6月と12月)に支給されます。

賞与の支給対象期間の変更と影響

企業が賞与の支給対象期間を変更する場合、その影響は従業員の給与体系やモチベーションに直接反映されます。以下に、賞与の支給対象期間の変更が及ぼす可能性のある影響を挙げます。

- 従業員のモチベーション:対象期間が短くなると、従業員の業績評価が頻繁に行われ、それが直接賞与に反映されるため、業績向上のモチベーションが高まる場合があります。

- 企業の財務状況:対象期間が長くなると、企業の財務状況を一段長く評価することが可能となり、より安定した賞与支給が実現できる場合があります。

- 法的な考慮事項:賞与の支給対象期間を変更する際は、労働契約や就業規則に基づいて適切な手続きを行う必要があります。また、従業員への周知徹底も重要なポイントとなります。

夏のボーナスの査定期間は?

夏のボーナスの査定期間は通常、4月から9月の業績を対象とすることが多く、支払いは7月または8月に実施されることが多いです。ただし、企業により異なるため、確認が必要です。

夏のボーナスの査定基準

夏のボーナスの査定基準には、以下の点が含まれることが一般的です:

- 個人の業績:個人の目標達成度や貢献度などが評価されます。

- チームの業績:所属チーム全体の業績や達成度が考慮されます。

- 会社全体の業績:会社全体の業績や業界の状況が反映されます。

夏のボーナスの支払い時期

夏のボーナスの支払い時期は通常、7月または8月に実施されます。具体的には以下のパターンがあります:

- 7月中旬:多くの企業がこの時期にボーナスの支払いを行います。

- 8月初め:一部の企業では、8月初めに支払いが行われます。

- その他の時期:特別な理由がある場合、7月や8月以外の時期に支払うこともあります。

夏のボーナスの査定期間の変更

夏のボーナスの査定期間は企業の状況により変更されることがあります。主な理由は以下の通りです:

- 組織の再編:企業の組織変更や再編により、査定期間が変更されることがあります。

- 業績の変化:業績の好不調により、査定期間を見直すことがあります。

- 労使協定:労働組合との協議を通じて、査定期間が変更されることがあります。

ボーナス支給日に退職したらボーナスはもらえますか?

ボーナス支給日に退職する場合、ボーナスの支給は会社の規定によって異なります。一般的に、退職日がボーナスの支給日前であっても、その年度の業績に貢献した場合や、退職申請の時期や会社のポリシーによってはボーナスが支給される可能性があります。ただし、退職日にボーナスが支給される場合でも、会社の規定により一部しか受け取れない場合や、全額を受け取れない場合もあります。具体的な支給条件は、雇用契約書や社内規程を確認することが重要です。

ボーナス支給の基準

ボーナスの支給に関する基準は会社の規定によって大きく異なります。以下に、一般的な基準をいくつか挙げます。

- 雇用契約書や労働条件通知書:これらの文書には、ボーナスの支給条件や支給日が明示されていることがよくあります。退職時にボーナスが支給されるかどうかは、これらの文書を良く読むことで確認できます。

- 会社の給与支給規程:会社の規程には、ボーナスの支給に関する詳細な条件が記載されています。退職時のボーナス支給についても、規程に明記されていることが多いです。

- 労働組合との協定:労働組合が存在する場合、ボーナス支給に関する協定が結ばれていることがあります。このような協定が存在する場合、それも確認する必要があります。

退職日とボーナス支給日の関係

退職日とボーナス支給日の関係は、ボーナスの支給可否に大きく影響します。以下の点に注意してください。

- ボーナス支給日前に退職する場合:ボーナスの支給日前に退職した場合、通常はボーナスを受け取ることができません。ただし、会社の規定により特別な例外がある場合があります。

- ボーナス支給日に退職する場合:ボーナス支給日に退職する場合、会社の規定によりボーナスが支給される可能性があります。ただし、一部しか受け取れない場合や、全額を受け取れない場合もあります。

- ボーナス支給後すぐに退職する場合:ボーナス支給後すぐに退職する場合、通常はボーナスの支給に問題はありません。ただし、会社の規定によっては注意が必要です。

ボーナス支給の法律的影響

ボーナスの支給には法律的な影響も考慮する必要があります。以下に、主な法律的ポイントを挙げます。

- 労働基準法:労働基準法では、ボーナスの支給に関する具体的な規定はありませんが、不公正な取り扱いを防ぐための基本的な原則が定められています。

- 雇用契約法:雇用契約法では、ボーナスの支給に関して会社と従業員の間での合意が重要とされています。退職時のボーナス支給についても、雇用契約書や労働条件通知書で明確に規定されることが求められています。

- 不当な差別:会社がボーナスの支給を不当に差別することに対しては、労働者が法的手段を講じることも可能です。退職者に対する不当な取り扱いが疑われる場合は、法的アドバイスを受けることを検討することも重要です。

よくある質問

夏のボーナスはいつまで働けばもらえるのでしょうか?

夏のボーナスを受給するためには、通常、特定の基準日までに雇用されていることが条件となります。多くの企業では、この基準日が6月末や7月初めに設定されていることが多いです。そのため、例えば6月30日が基準日の場合、6月30日時点であなたがその会社の従業員であることが必要となります。ただし、各企業によって具体的な日付や条件は異なるため、詳細はそれぞれの会社の規定を確認することが重要です。

アルバイトやパートタイムの従業員は夏のボーナスを受給できますか?

アルバイトやパートタイムの従業員が夏のボーナスを受給できるかどうかは、雇用形態や勤務状況によります。多くの場合、正社員と同じ基準日までに雇用されており、一定の勤務時間や期間を満たしていることが条件となっています。例えば、週20時間以上働いている、または3ヶ月以上継続して勤務しているなどの条件が設けられることがあります。具体的な条件は各企業により異なるため、それぞれの会社の規定を事前に確認することが大切です。

夏のボーナスの支給額はどのように決定されるのですか?

夏のボーナスの支給額は、主に基本給や勤続年数、業績評価などの要素を考慮して決定されます。多くの企業では、基本給の一定倍率を基準として計算し、さらにその人の勤続年数や業績評価によって調整されることが一般的です。また、業績連動型のボーナスを採用している企業では、会社全体の業績や部署の業績も重要な要素となります。詳細な計算方法や条件は各企業によって異なるため、具体的な内容は会社の規定や労働契約書を確認することをお勧めします。

夏のボーナスの支給日はいつになるのでしょうか?

夏のボーナスの支給日は、企業によって異なる場合がありますが、通常は7月下旬から8月上旬に設定されることが多いです。具体的な日付は各企業の給与支払規程や労働契約書で規定されており、多くの企業では6月末や7月初めの基準日から1ヶ月程度後に支給されることが多いです。例えば、7月20日や8月1日などにボーナスを受け取ることがよく見られます。支給日に関する具体的な情報は、人事部門や給与担当者に確認することが可能です。