次が決まっているのに辞めさせてくれない…😨退職を拒否された時の対処法

次に進む決断をしたのに、退職を許可されないという状況は、多くの人が直面する困難な問題です。特に、新しい機会を逃さないために、スムーズな退職プロセスが不可欠です。本記事では、退職を拒否された際の効果的な対処法を紹介します。法的権利の理解、上司との適切なコミュニケーションの方法、必要に応じて専門家の助けを求めるタイミングなど、具体的なアドバイスを提供します。退職の意思を尊重され、尊厳を保ちながら新たな道へ進むための手引きとなるよう、丁寧に解説します。

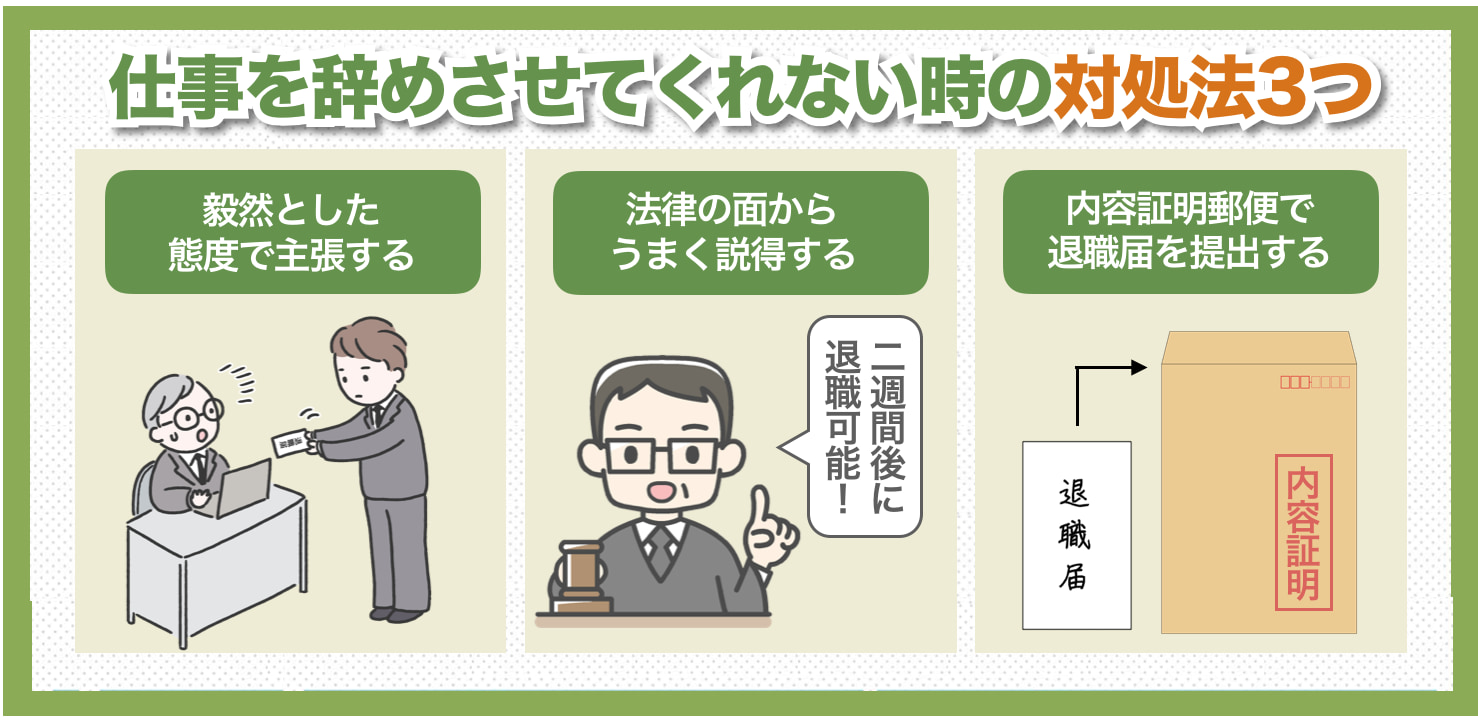

どんな状況でも退職を拒否された時の対処法

退職を迫られても、次に進むべきどんな状況でも、退職を拒否された場合の対処法を詳しく解説していきます。雇用契約の内容、労働法の知識、会社との対話の方法などを理解することで、適切に対応することができます。

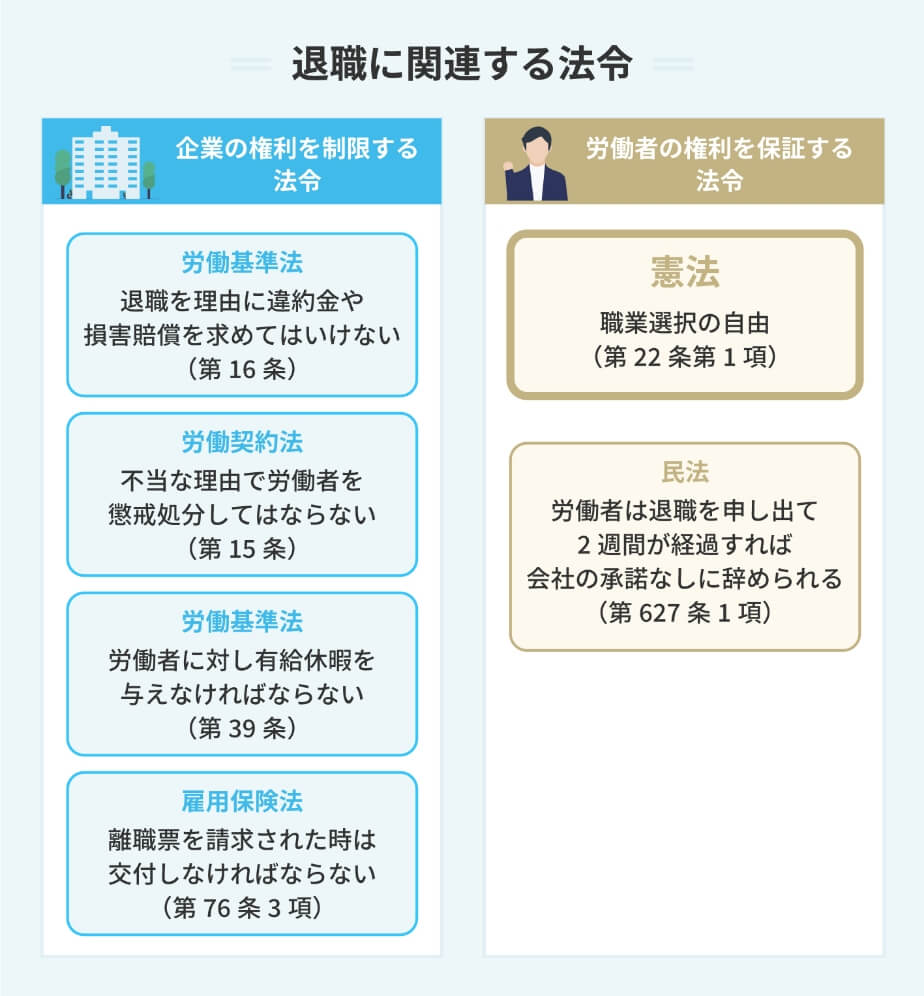

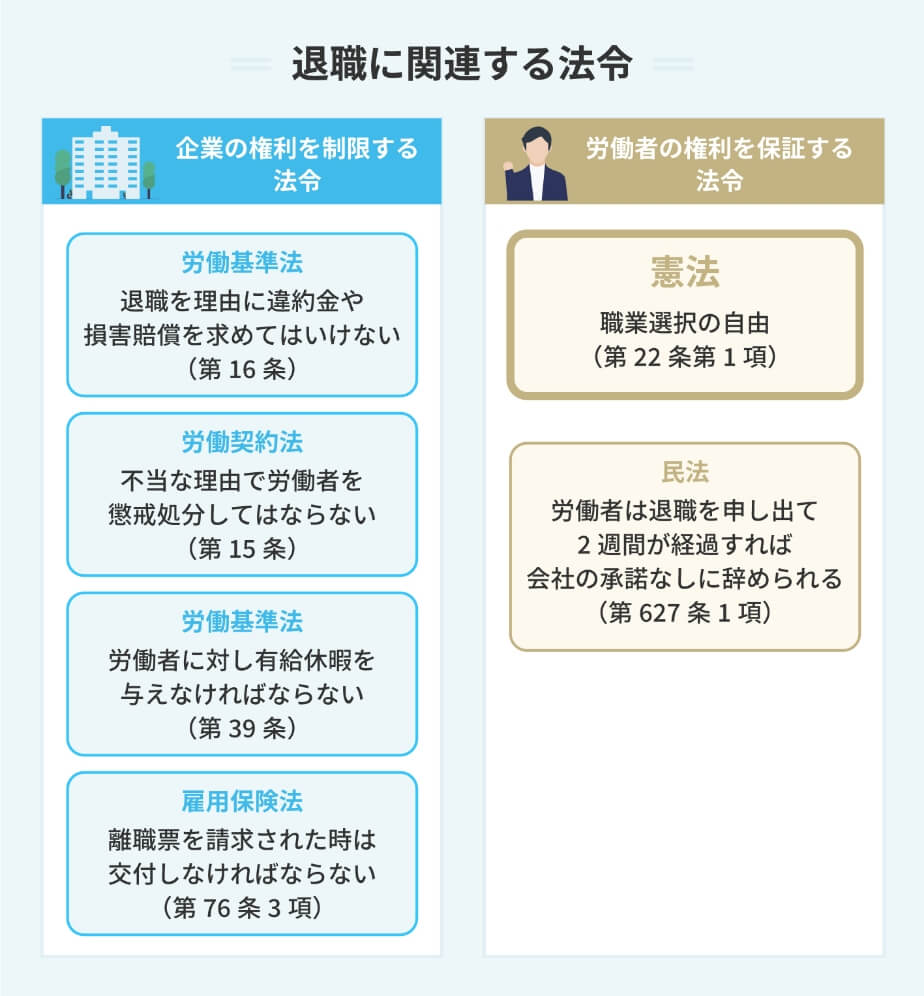

労働法における退職の権利と会社の義務

日本の労働基準法では、従業員が退職を申し出た場合、会社はその申し出を尊重する必要があります。退職の申し出は、雇用契約の終了を意味し、会社はそれを拒否することはできません。ただし、退職の申し出には2週間の通知期間が必要です。この期間は、会社が従業員の退職に備えられるよう設けられています。

退職を拒否された際の法的手段

退職を拒否された場合、まずは会社と話し合いを試みることをおすすめします。しかし、話し合いがうまくいかない場合は、労働基準監督署や弁護士に相談する必要があります。これらの機関は、労働者の権利を守るために設けられており、具体的なアドバイスや支援を提供してくれます。

退職後の雇用保険の手続き

退職後は、雇用保険の手続きを行って失業給付を受けることができます。失業給付は、退職から再就職までの間に生活の支援を受けるための給付です。会社から離職票を受け取り、ハローワークに提出することで手続きが完了します。

会社との円満な関係を保つために

退職を申し出た際、会社との円満な関係を保つことは重要です。退職の理由を適切に説明し、感謝の言葉を伝えることで、良好な印象を残すことができます。また、引き継ぎ業務を確実に行い、後任者にしっかりとサポートすることで、会社への負担を軽減することができます。

再就職先の準備と対策

次に進むために、新しい会社での準備を進めることが大切です。新しい職場の業務内容や組織文化を事前に理解し、必要なスキルや資格の取得を検討します。また、転職活動中に得た知識や経験を活かし、新しい職場での成功に向けて計画を立てましょう。

| 対処法 | 詳細 |

|---|---|

| 労働法の理解 | 労働基準法に基づき、退職の申し出は尊重されるべきであることを理解する。 |

| 話し合いの試み | 会社と話し合いを行い、退職の理由を説明し、理解を求めます。 |

| 法的支援の活用 | 労働基準監督署や弁護士に相談し、具体的なアドバイスや支援を受ける。 |

| 雇用保険の手続き | 離職票を取得し、ハローワークに提出することで失業給付を受けられる。 |

| 円満な退職 | 感謝の言葉を伝え、引き継ぎ業務を確実に行うことで良好な印象を残す。 |

退職させてもらえない時はどうすればいいですか?

退職を許可されない場合、以下のような方法を試してみてください。

退職願いの再提出と理由の説明

一度退職を許可されなかった場合でも、再度退職願いを提出することは有効です。再提出する際は、退職の理由を具体的に説明し、会社にとって理解しやすい形で伝えましょう。また、退職後も会社にどのように貢献できるか、例えば引継ぎや業務の移管について具体的な提案をしてみるのも良い方法です。

- 退職の理由を具体的に説明する

- 会社にとって理解しやすい形で伝える

- 引継ぎや業務の移管について具体的な提案をする

人事部門や労働基準監督署への相談

退職を許可されない状況が続く場合、人事部門や労働基準監督署に相談してみましょう。これらの機関は、退職に関する法律や規則について詳しい知識を持っていますので、適切なアドバイスを受けることができます。また、会社との話し合いが Difficultyを増している場合は、これらの機関が中立的な立場で介入してくれることもあります。

- 人事部門に相談する

- 労働基準監督署に相談する

- 適切なアドバイスや介入を求める

法的手段の検討

最終手段として、法的手段を検討することも考えられます。退職を許可されない理由が不当なものである場合、弁護士に相談して法的なサポートを受けることが有効です。弁護士は、退職に関する法律的な手続きや交渉の手順についてアドバイスを提供してくれます。また、必要に応じて訴訟などの法的手続きを起こすことも検討しましょう。

- 弁護士に相談する

- 法的なサポートを受け取る

- 必要に応じて訴訟などの法的手続きを検討する

辞めさせてくれないのは違法ですか?

否、雇用者が従業員の退職を無理に阻止する行為は違法であると言えます。労働契約法では、労働者が契約を終了する権利を有しており、雇用者はその希望を適切に処理しなければなりません。ただし、求人の性質や業界の慣行により、一定の条件を満たすまで、または後任が見つかるまで退職を延期することは認められる場合があります。以下に、退職を拒否されることの違法性について、いくつかの関連する重要ポイントを詳しく説明します。

労働法に基づく退職の権利

労働者には、労働契約法第16条に基づき、契約をいつでも終了できる権利が与えられています。ただし、その場合でも、雇用者への予告期間として2週間(有期契約の場合は契約期間の満了時まで)を设置することが一般的です。また、会社の就労規則に規定がある場合は、そのルールに従わなければなりません。

- 労働契約法第16条は、労働者が契約を終了する権利を明確に定めています。

- 予告期間の設定は、労働者と雇用者双方の利益を考慮しています。

- 就労規則に特別な規定がある場合は、その規定に従う必要があります。

退職を拒否される場合の法的措置

労働者が退職を希望する場合、雇用者が正当な理由なく退職を拒否すると、不当労働行為に当たる可能性があります。このような場合、労働者は以下の法的措置を取ることができます。

- 雇用者に対し、書面で退職意向を再度表明し、理由を説明することができます。

- 労働基準監督署に相談し、調査や助言を求めることができます。

- 労働審判や訴訟などの法的手続きを用いて、退職の権利を行使することができます。

後任の確保と退職の手続き

退職を希望する場合、雇用者は労働者に対して、後任の確保や仕事の引継ぎを行うよう求めることができます。これは、業務の継続性を保つための正当な理由として認められます。ただし、雇用者が退職を不当に遅延させるためだけにこれらの条件を利用すると、違法行為となる可能性があります。

- 後任の確保や仕事の引継ぎは、業務の継続性を保つために重要なプロセスです。

- 雇用者は、退職希望者がこれらの手続きを適切に行うためのサポートを提供すべきです。

- 退職の遅延が不当であると判断されれば、労働者は法的な措置を取ることができます。

ヤメハラとは何ですか?

ヤメハラ(やめはら)は、「退職」(やめ)と「ハラスメント」(はらすめんと)を合わせた造語で、職場における退職者に対する不当な言行や圧力のことを指します。ヤメハラは、従業員が退職を表明した後、上司や同僚から精神的なストレスや不快な状況を強要されることを意味します。これには、無視、排他的な扱い、仕事の負担の増加、あるいは意図的な妨害などが含まれます。

ヤメハラの主な特徴

ヤメハラにはいくつかの特徴があります。

- 精神的圧迫:退職者に対して、無視や冷遇、理不尽な叱責など、精神的な圧力をかける行為。

- 業務上の困難:退職者が円滑に仕事の引継ぎや最終的な業務を遂行できないように、意図的に情報を隠したり、協力を拒んだりする。

- 社会的孤立:退職者をグループから排除したり、コミュニケーションを絶ったりすることで、社会的な孤立を強いる。

ヤメハラの影響

ヤメハラは退職者だけでなく、組織全体にも影響を及ぼします。

- 退職者の心理的負担の増加:ストレスや不安が高まり、精神的な健康に悪影響を及ぼす可能性がある。

- 組織の信頼性の低下:ヤメハラが広まると、組織のイメージが悪化し、他の従業員のモチベーションや献身性が低下する。

- 採用活動へのネガティブ影響:組織の内部環境が悪化すると、優秀な人材を引き付けにくくなる。

ヤメハラ対策

ヤメハラを防止するためには、組織が具体的な対策を講じることが重要です。

- 教育と啓発:従業員や管理者に対して、ヤメハラの問題と適切な対応方法についての教育を実施する。

- 明確なポリシーの策定:組織内でヤメハラ禁止の規定を設け、明確な基準と罰則を定める。

- 独立した相談窓口の設置:従業員が安心して相談できる独立した窓口を設置し、迅速な対応を行う。

退職させてくれない会社に対して労働基準監督署に相談できますか?

はい、退職させてくれない会社に対して労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働関係の法律を遵守しているかどうかを監督し、労働者の権利を保護する役割を担っています。退職を拒否される理由が不当であると感じた場合、労働基準監督署に相談することで、具体的なアドバイスや支援を受けられます。また、会社が労働基準法に違反している場合、労働基準監督署は是正指導を行うこともあります。

労働基準監督署の相談方法

労働基準監督署に相談する際の方法は以下の通りです:

- 電話相談:最寄りの労働基準監督署に電話をかけ、状況を説明することができます。電話相談は匿名でも可能です。

- 来庁相談:労働基準監督署の窓口に直接訪れ、担当者に状況を説明することができます。来庁相談はより詳細な説明や資料の提出が可能です。

- 郵送相談:書面で状況を説明し、労働基準監督署に郵送することもできます。郵送相談は記録が残るため、将来的に証拠として役立つことがあります。

労働基準監督署の役割と活動

労働基準監督署の役割と活動は以下の通りです:

- 労働関係法令の遵守指導:労働基準監督署は、労働基準法や労働安全衛生法などの遵守を指導します。会社が法律に違反している場合、是正指導や改善命令を出し、必要な措置をとらせます。

- 労働者の相談受付:労働者からの相談を受け付けて、具体的なアドバイスや支援を行います。相談内容は匿名でも受理されるため、安心して相談することができます。

- 労働紛争の解決支援:労働紛争が生じた場合、労働基準監督署は仲裁や調停の手続きをサポートします。労働者と会社間の対話を促進し、公正な解決をめざします。

退職を拒否される理由と対応策

退職を拒否される理由と対応策は以下の通りです:

- 不当な理由での退職拒否:会社が正当な理由なく退職を拒否している場合、これは違法行為にあたる可能性があります。労働基準監督署に相談することで、具体的な法的措置を取ることができます。

- 就労契約の確認:退職を拒否される場合、就労契約書や社内規則を確認することが重要です。契約内容に基づいた退職手续や手順を明確に理解することで、適切な対応ができます。

- 証拠の収集:退職を拒否される理由や会社とのやりとりを記録し、証拠として保存することが大切です。メールのやりとりや会議録、証人など、具体的な証拠を準備することで、労働基準監督署での相談や法的措置がスムーズに進められます。

よくある質問

退職を拒否された場合、どのように対応すればよいでしょうか?

退職を拒否された場合、最初に上司や人事部門と話し合うことが重要です。具体的な退職理由を伝え、自分のポジションや会社への貢献がさらに明確になるように説明しましょう。また、退職によって会社に与える影響や対策についても話し合うことが有効です。話し合いがうまくいかない場合は、外部の労働相談機関や弁護士に相談することも検討しましょう。

退職を拒否された場合、労働基準監督署に相談することは可能でしょうか?

はい、退職を拒否された場合、労働基準監督署に相談することが可能です。労働基準監督署は、労働者と雇用主の間の労働条件や権利について監督・助言を行います。退職に関する問題や不当な扱いについて、専門的なアドバイスを得ることができます。労働基準監督署に相談する際は、退職の理由や拒否された経緯など、詳細な情報を準備しておくことが大切です。

退職を拒否された場合、会社が法的な手段を取りかねない場合、どのように対応すればよいでしょうか?

会社が法的な手段を取りかねない場合、まずは冷静に対応することが大切です。一方的に退職を強行すると、法的なリスクが高まる可能性があるため、適切な手続きを踏むことが必要です。まず、弁護士に相談し、自分の権利と義務を確認しましょう。また、労働組合や労働相談機関などのサポートも活用することが有効です。最終的に、裁判所に訴訟を提起する可能性も視野に入れて、慎重に進めていくことが重要です。

退職を拒否された場合、会社との交渉で注意すべき点は何でしょうか?

退職を拒否された際の会社との交渉では、いくつかの注意点があります。まず、強引な態度や感情的な対応は避けて、冷静かつ理性的に交渉することが重要です。また、自分の退職理由や退職後に会社が直面する可能性のある問題点を具体的に提示し、解決策についても話し合うことが有効です。さらに、会社が提示する条件や提案については、慎重に検討し、必要に応じて専門家の意見を求めることも大切です。