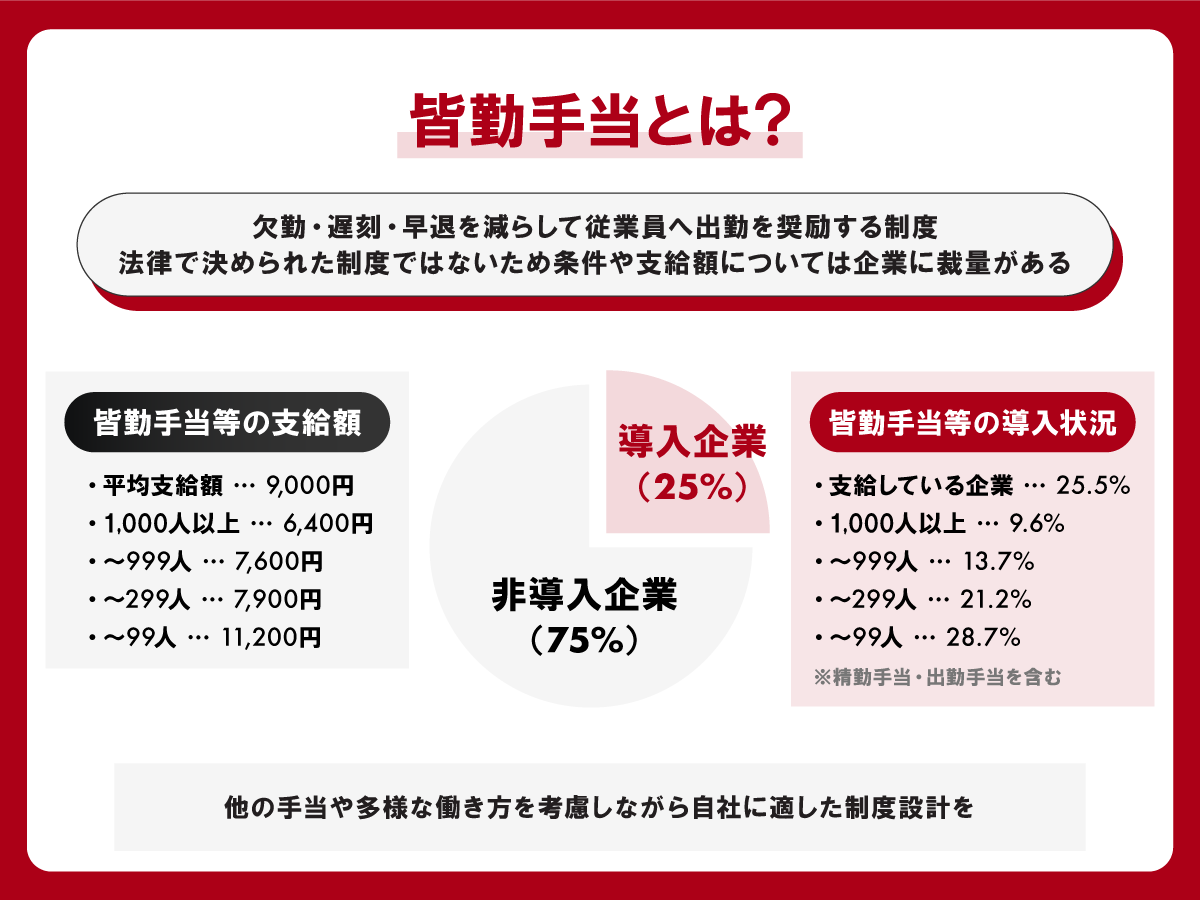

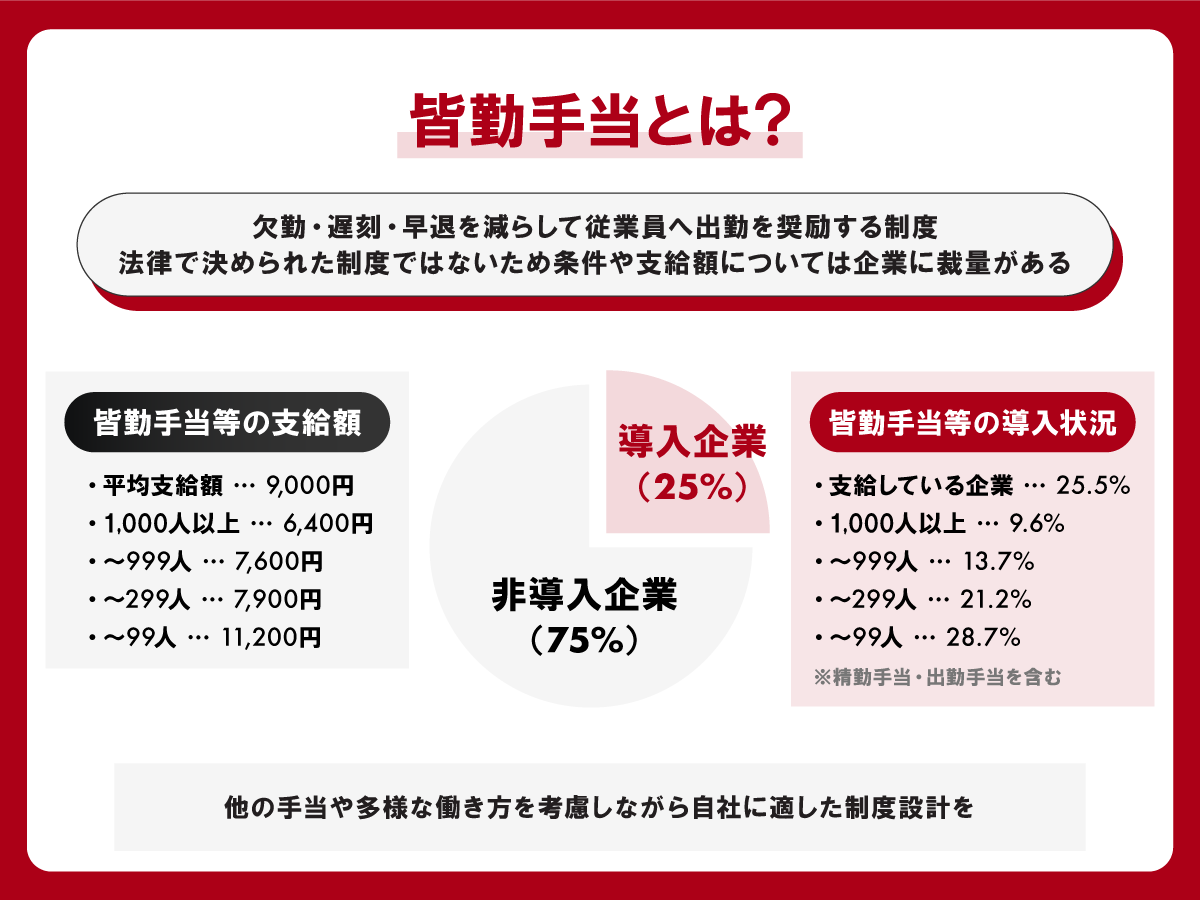

皆勤手当の廃止が増えている理由とは?🤔 メリット・デメリットを解説

最近、企業における皆勤手当の廃止が増加傾向にあります。その理由は多岐にわたり、労働環境の変化や働き方改革の推進、経営効率化などの背景があります。皆勤手当は、従業員の勤続意欲を高める効果が期待されましたが、一方で過労につながる恐れや、フレキシブルな働き方を阻害する可能性も指摘されています。本記事では、皆勤手当の廃止のメリットとデメリットについて詳しく解説します。

皆勤手当の廃止が増えている理由とその影響とは?

皆勤手当の廃止が増えている理由は複雑で、企業の経営戦略や労働環境の変化に深く関係しています。以下に、この傾向の背景と、そのメリットやデメリットについて詳しく解説します。

経済状況の変化と企業のコスト削減

近年、多くの企業が厳しい経済状況に直面しており、コスト削減のための対策として皆勤手当の廃止を考えています。皆勤手当は従業員の出勤状況を奨励するためのものですが、個人の事情や病気の可能性を考慮せず一律に支給されることが多いため、実質的なコスト負担が大きくなっています。

| 経済状況 | 影響 |

|---|---|

| 景気の悪化 | 企業の収益減少 |

| 競争の激化 | 労働コストの削減 |

| 労働力の需給バランス | 人件費の圧縮 |

労働環境の多様化とフlexibleな働き方の推進

テクノロジーの進歩や働き方改革の流れにより、リモートワークやフレックスタイム制度など、従来のオフィス勤務にとらわれない働き方が広まっています。これらの変化により、出勤率と生産性の相関関係が薄れ、皆勤手当の意味合いが減少しています。

| 労働環境の変化 | 影響 |

|---|---|

| リモートワークの普及 | 出勤率と生産性の相関低下 |

| フレックスタイム制度の導入 | 勤務時間の柔軟性向上 |

| 多様な働き方の推進 | 従業員の満足度向上 |

従業員の健康と福祉への配慮

皆勤手当を支給することで、過度な出勤を促す可能性があります。これは結果的に従業員のストレスや健康問題を引き起こす可能性があります。企業は、従業員の健康と福祉への配慮を重視し、皆勤手当の廃止を選ぶ傾向が強まっています。

| 健康と福祉への配慮 | 影響 |

|---|---|

| ストレスの軽減 | 従業員の健康状態改善 |

| 病気予防 | 長期的な生産性向上 |

| ワークライフバランスの実現 | 従業員の満足度向上 |

労働法規制の変更と労働条件の見直し

労働法の改正や労働環境の変化により、企業は従業員の労働条件を見直す機会が増えています。皆勤手当の廃止は、労働条件の見直しの一環として、より公平で合理的な評価システムの導入につながる可能性があります。

| 法規制の変更 | 影響 |

|---|---|

| 労働時間の規制強化 | 過労の防止 |

| 有給休暇の取得促進 | 従業員のリフレッシュ |

| 労働条件の見直し | 公平な評価システムの導入 |

企業イメージと従業員エンゲージメントの向上

皆勤手当の廃止は、従業員のエンゲージメントや企業のイメージ向上につながる可能性があります。従業員が自身の健康や生活の質を重視する環境を作ることで、長期的に見れば企業への信頼感やロイヤルティが高まる可能性があります。

| 企業イメージとエンゲージメント | 影響 |

|---|---|

| 従業員の信頼感向上 | 企業へのロイヤルティ向上 |

| 企業イメージの改善 | 優秀な人材の引き寄せ |

| 従業員エンゲージメントの向上 | 組織の生産性向上 |

皆勤手当のメリット・デメリットは?

皆勤手当は、従業員が一定期間欠勤なく勤務した場合に支給される手当です。この制度には様々なメリットとデメリットがあります。

皆勤手当の主なメリット

皆勤手当には次のようなメリットがあります。

- 欠勤率の低下: 皆勤手当は、従業員の欠勤率を低下させ、勤務の継続性を促進します。

- モチベーションの向上: 手当がもらえることで、従業員の士気とやる気が高まります。

- 生産性の向上: 継続的な出勤により、チームワークが向上し、全体の生産性が高まります。

皆勤手当の主なデメリット

皆勤手当には次のようなデメリットもあります。

- 健康の無視: 従業員が病気や疲労を無視して出勤する可能性があります。

- 不公平感: 病気や家庭の事情などで欠勤せざるを得ない従業員に対して、不公平感が生じる可能性があります。

- コスト増大: 企業にとって、全従業員に皆勤手当を支給することは大きな経費負担となる場合があります。

皆勤手当の制度改善策

皆勤手当の制度を改善するための具体的な方法について、次のように考えられます。

- 健康チェックの強化: 定期的な健康診断や健康相談を導入し、従業員の健康管理を徹底します。

- 柔軟な勤務制度の導入: テレワークやフレックスタイム制などの柔軟な勤務制度を導入し、従業員の負担を軽減します。

- 公平性の確保: 欠勤理由に応じた手当の支給や、代替措置を設けることで、公平性を確保します。

有給を取ると皆勤手当が減るのはなぜですか?

有給休暇を取得すると皆勤手当が減る理由は、皆勤手当の性質や会社の就労規則によります。皆勤手当は、従業員が一定期間(通常は月間)欠勤せずに勤務した場合に支給される手当です。有給休暇を取得すると、その日は出勤扱いになりますが、休暇の取得が皆勤の条件を満たしていない場合、皆勤手当の支給対象外となることが多いです。会社によっては、年間の有給休暇取得日数が一定回数以下であれば支給される場合もありますが、基本的には有給休暇の取得は皆勤手当の対象にはならないことが一般的です。

皆勤手当の定義と条件

皆勤手当は、従業員が一定期間欠勤せずに勤務した場合に支給される手当です。主な条件は以下の通りです:

- 一定期間(通常は1ヶ月)の欠勤がないこと。

- 遅刻や早退がないこと。

- 有給休暇の取得がなければ支給される場合が多い。

有給休暇の取得と皆勤手当の関係

有給休暇を取得すると、その日は出勤扱いとなりますが、皆勤手当の支給条件を満たしていない場合があります。具体的には以下の通りです:

- 有給休暇は欠勤扱いではなく、出勤扱いですが、皆勤手当の支給には欠勤がないことが条件となる場合が多い。

- 有給休暇の取得が一定回数を超えると、皆勤手当が支給されないことがある。

- 会社の就労規則によって、有給休暇の取得が皆勤手当の支給対象外とされ、減額される場合がある。

就労規則による違い

各会社の就労規則によって、有給休暇の取得と皆勤手当の関係は異なる場合があります。以下に具体例を挙げます:

- ある会社では、有給休暇の取得が1回でもあると皆勤手当が支給されない。

- 他の会社では、年間の有給休暇取得回数が一定回数以下であれば、皆勤手当が支給される。

- また、別の会社では、有給休暇の取得回数に関わらず、欠勤がない月には皆勤手当が支給される。

皆勤手当を導入するとどんな効果があるのでしょうか?

皆勤手当を導入すると、以下のような効果が期待できます。

従業員のモチベーション向上

皆勤手当を導入することで、従業員の出勤率が向上し、仕事を一生懸命行う意欲が高まることが期待できます。皆勤手当は、無欠勤で出勤した従業員に与えられるため、従業員は定期的に勤務することで収入の増加を見込むことができます。

- 従業員が欠勤を避け、無欠勤を目指す傾向が強まる。

- 従業員の生産性が向上し、業務効率が向上する。

- 従業員の満足度が高まり、職場環境が整う。

会社の運営効率化

皆勤手当を導入することで、会社の運営効率が高まり、様々な面で利益が見込めます。従業員の出勤率が向上することで、業務の連続性が確保され、プロジェクトの遅延が防げます。また、欠勤率の低下により、代替要員の必要性が減少し、人件費の削減にもつながります。

- 業務の連続性が確保され、プロジェクトの進行がスムーズになる。

- 欠勤率の低下により、代替要員の必要性が減少する。

- 人件費の削減により、会社全体のコスト効率が改善する。

従業員の健康維持

皆勤手当を導入することで、従業員の健康維持にも役立つことが期待できます。従業員が健康状態に注意を払うようになり、定期的な健康診断や適切な休息が促進されます。また、従業員が健康的に働ける環境が整うことで、長期的な職務遂行能力の向上にもつながります。

- 従業員が健康状態に注意を払うようになり、健康診断を受ける頻度が高まる。

- 適切な休息が促進され、過労による健康問題が防げる。

- 長期的な職務遂行能力が向上し、会社の持続的な発展に寄与する。

皆勤手当に代わるものは?

皆勤手当の代わりには、いくつかの選択肢があります。皆勤手当は従業員の勤務態度を奨励するためのものでしたが、現代の労働環境では、より柔軟で効果的な報酬制度が求められています。以下に、皆勤手当の代わりとなる主な制度を紹介します。

1. 業績評価制度

業績評価制度は、従業員の個々の成果や貢献度に基づいて報酬を决定する方法です。この制度は、従業員のモチベーションを高め、会社の目標達成に貢献する行動を奨励します。具体的には、以下のような形で実施できます。

- 目標管理制度(MBO):従業員が個人やチームの目標を設定し、その達成度に基づいて評価を行います。

- 360度フィードバック:上司、同僚、部下からのフィードバックを総合的に評価に反映させます。

- 客観的指標の利用:売上、利益、顧客満足度などの具体的な数値指標を使って評価を行います。

2. フレックスタイム制度

フレックスタイム制度は、従業員が一定のフレキシブルな時間帯の中で自由に労働時間を調整できる制度です。この制度は、従業員のワークライフバランスを向上させ、生産性を高めることを目的としています。具体的には、以下のような形で実施できます。

- コアタイムの設定:全ての従業員が必ず出勤しなければならない「コアタイム」を設定します。

- フレキシブルタイムの利用:コアタイム以外の時間帯を自由に調整できます。

- 休憩時間の柔軟化:労働時間の合間に適切な休憩時間を設けることができます。

3. 報奨金制度

報奨金制度は、特定の業績やプロジェクトの達成に対して追加の報酬を提供する制度です。この制度は、短期的な目標達成や特別な貢献に対するインセンティブとして機能します。具体的には、以下のような形で実施できます。

- プロジェクト報奨金:特定のプロジェクトの成功に対する報奨金を提供します。

- 達成報奨金:特定の業績指標の達成に対する報奨金を提供します。

- ushi员工献報奨金:会社に特別な貢献をした従業員に対する報奨金を提供します。

よくある質問

なぜ企業は皆勤手当の廃止を増やしているのでしょうか?

企業が皆勤手当の廃止を進める主な理由の一つは、労働者の健康やワークライフバランスの向上です。皆勤手当は、従業員が欠勤を控え、健康問題を無視する傾向を生むことがあります。これにより、長期的な生産性の低下や職場環境の悪化につながる可能性があります。また、現代のビジネス環境では、柔軟な働き方やリモートワークの導入が進んでおり、固定された勤務形態に対する需要が減っています。そのため、皆勤手当の廃止は、従業員がより自分に合った働き方を選択できるようにする一方で、企業のコスト削減にも寄与すると考えられています。

皆勤手当の廃止によるメリットはどのようなものがありますか?

皆勤手当の廃止には、従業員の健康と幸福感の向上が主なメリットの一つとして挙げられます。従業員が無理に欠勤を控える必要がなくなり、必要な休息を取ることができるようになります。これにより、ストレスの軽減や職場でのパフォーマンスの向上が期待できます。また、休暇を積極的に取ることで、チーム内のコミュニケーションや協力が促進される可能性があります。さらに、企業にとっても、離職率の低下や人材の定着につながるため、長期的には企業の競争力の強化につながる可能性があります。

皆勤手当の廃止にはどのようなデメリットがありますか?

一方で、皆勤手当の廃止にもいくつかのデメリットが考えられます。まず、従業員が勤労意欲を失う可能性があります。皆勤手当は、従業員の勤勉さや職場へのコミットメントを評価する一つの指標として機能してきました。廃止されると、従業員が評価される機会が減り、モチベーションの低下につながるおそれがあります。また、欠勤の増加が懸念されます。従業员が安易に休むようになると、業務の進捗やチームの生産性に悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、企業のイメージダウンにつながる恐れもあります。従業員や外部からの評判が悪化し、採用活動にネガティブな影響を及ぼす可能性があります。

企業はどのようにして皆勤手当の廃止による問題を解決すべきでしょうか?

企業が皆勤手当の廃止による問題を解決するためには、代替策の導入が重要です。例えば、従業員の健康や福利厚生に関する制度を充実させることで、従業員の健康と幸福感を維持できるようになります。また、パフォーマンス評価システムの見直しを行い、従業員の業績や貢献度を適切に評価する仕組みを構築することが有効です。さらに、柔軟な勤務制度の導入により、従業員が自己管理を行いやすい環境を作ることができます。これらの取り組みを通じて、従業員の満足度と生産性の両立を図ることが可能になります。