退職時のボーナス減額|納得できない場合はどうする?

退職時のボーナス減額は、多くの従業員にとって不満や困惑を招く可能性のある状況です。特に、その理由や背景が明確でない場合、納得感を得るのは非常に難しくなるでしょう。退職時のボーナス額は、会社の規定や契約に基づいて決定されるものですが、予想外の減額は不安を増幅させることが少なくありません。この記事では、退職時のボーナスが減額された場合の対処法や、納得できない理由に対する法的手段を解説し、適切な解決策を見つけるためのアドバイスを提供します。

退職時のボーナス減額|納得できない場合はどうする?

退職時にボーナスが減額されるという経験は、多くの人々にとって不満や困惑を引き起こすことがあります。会社の規定や個々の状況によって減額されることはありますが、納得できない場合の対策を理解することは重要です。

退職時のボーナス減額の理由は何か?

退職時のボーナス減額の理由は様々です。一般的な理由には以下のようなものがあります:

- 勤務期間:退職するタイミングによって、ボーナスの受取りに影響が出ることがあります。

- 評価結果:年度末の評価結果がボーナスの額に反映されることがあり、評価が低ければ減額される可能性があります。

- 会社の業績:会社の業績が悪い場合、全従業員のボーナスが減額されることがあります。

- 契約条件:労働契約書や就業規則に、退職時のボーナスの取り扱いについて規定がある場合があります。

- 突然の退職:予告期間が短い場合や、会社の業務に支障をきたすような退職の場合は、ボーナスの減額が行われることがあります。

納得できないボーナス減額の場合、どのように対処すれば良いか?

納得できないボーナス減額の場合、以下の手順を踏むことで、問題の解決に向けた対策を講じることができます。

- 就業規則や契約書を確認:会社の就業規則や労働契約書を見直し、退職時のボーナスに関する規定を確認します。

- 人事部門への相談:人事部門に状況を説明し、減額の理由や基準について質問します。

- 交渉:納得いかない場合は、適切な理由を提示し、減額の見直しを求める交渉を行います。

- 第三者の介入:労働組合や労働相談窓口に相談し、第三者が介入することで問題解決を図ります。

- 法的措置:最終手段として、法的な手段を検討します。弁護士に相談し、適切なアドバイスを得ることも重要です。

退職時のボーナス減額の法的取り扱いは?

退職時のボーナス減額は、労働基準法や労働契約法に基づいて取り扱われるべきです。

- 労働基準法:労働者の権利を保護するため、不当な減額は禁止されています。

- 労働契約法:労働契約書の内容に従って、公平かつ合理的な取扱いが行われるべきです。

- 就業規則:就業規則に明確な規定がない場合、使用者の一方的な判断でのボーナス減額は認められません。

退職時のボーナス減額を避けるための予防策は?

退職時のボーナス減額を避けるためには、以下の予防策が有効です。

- 規定の確認:会社の就業規則や労働契約書を常に確認し、退職時のボーナスに関する内容を理解しておく。

- 十分な予告期間:退職の予定がある場合は、会社が求める予告期間を守ること。

- 定期的な評価:定期的な業務評価を行い、評価結果がボーナスに反映されるように努める。

- 業績の改善:会社の業績に貢献するように努め、ボーナスの額が影響を受けないようにする。

- 労働組合への加入:労働組合に加入することで、ボーナスに関する問題の解決を支援してもらう。

退職時にボーナス減額された場合、社会保険や税金の影響は?

退職時にボーナス減額された場合、社会保険や税金の影響も考慮する必要があります。

| 項目 | 影響 |

|---|---|

| 健康保険 | ボーナスの減少により、保険料の計算対象となる給与が減少し、保険料が下がる可能性があります。 |

| 厚生年金 | 同様に、給与の減少により、年金保険料が下がる可能性があります。 |

| 所得税 | ボーナスの減少により、源泉徴収される所得税が減少する可能性があります。 |

| 住民税 | 翌年の住民税の計算対象となる給与が減少し、住民税が下がる可能性があります。 |

| 退職金控除 | ボーナスの減少により、退職金の額も影響を受ける可能性があります。また、退職金の控除適用にも影響があります。 |

ボーナスの査定に納得できない場合はどうすればいいですか?

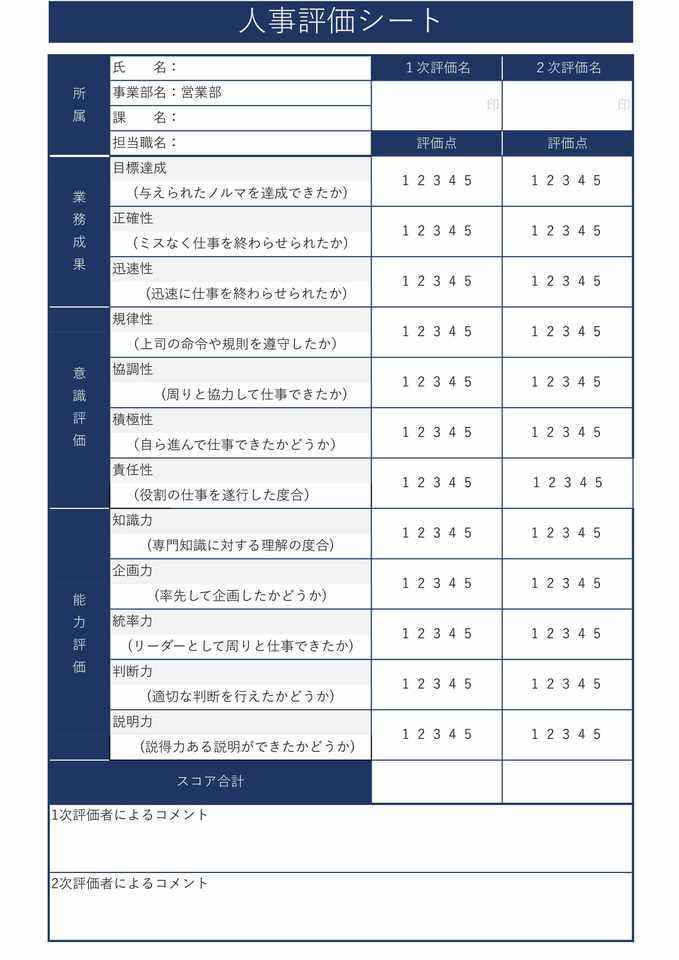

ボーナスの査定に納得できない場合は、まずは冷静に評価の理由を理解しようと努めることから始めましょう。上司や人事部門と対話することで、査定のプロセスや基準を明確に理解することができます。関連するフィードバックを求めて、具体的な説明を求めることも重要です。また、自分自身のパフォーマンスと評価の間のギャップを認識し、必要に応じてフィードバックセッションを受けることも有効です。以下に、具体的な対応方法について詳しく説明します。

1. ボーナス査定の詳細な理由を求める

ボーナス査定に納得できない場合は、まずは詳細な理由を求めてみましょう。上司や人事部門から具体的なフィードバックを得ることで、評価の基準やプロセスを理解するのに役立ちます。具体的には、次の点に注目して聞き取りを行いましょう。

- 評価の基準: ボーナス査定がどのような基準で行われているのか、具体的な評価項目や重みづけについて確認します。

- パフォーマンスの分析: 自分のパフォーマンスがどのように評価されたのか、具体的な事例やデータを求めて分析します。

- フィードバックの具体的な内容: 何が不十分だと考えられているのか、具体的な改善点やアドバイスを求めて、今後の参考にします。

2. 個別のフィードバックセッションを設定する

詳細な理由を求めた後は、上司と個別のフィードバックセッションを設定して、より深い対話を進めましょう。このセッションでは、以下の点について話し合います。

- 評価への疑問点: 評価に納得できない点や疑問点を具体的に伝え、上司の見解を聞き出します。

- 自身の強みと弱みの認識: 自分の強みと弱みを再確認し、どのように改善するか上司と話し合います。

- 今後の目標設定: 今後のキャリア目標やパフォーマンス向上のための具体的なアクションプランを一緒に立てます。

3. 必要に応じて正式な異議申し立てを行う

詳細な理由の説明や個別のフィードバックセッションを通じてもstill納得できない場合は、正式な異議申し立てを行うことを検討しましょう。以下の手順に従って進めます。

- 人事部門との相談: 人事部門に連絡し、正式な異議申し立てのプロセスについて相談します。

- 書面での申し立て: 正式的な申し立てを行う場合、書面で詳細な理由と自分の見解を整理し、提出します。

- 第三者の介入: 必要に応じて、人事部門や社内のコンプライアンス部門を通じて、第三者の介入を求めることもできます。

以上が、ボーナス査定に納得できない場合の具体的な対応方法です。

退職時にボーナスが減額される可能性はありますか?

退職時にボーナスが減額される可能性は、いくつかの要因によって決まります。会社の規定や雇用契約書に記載されている内容、退職のタイミング、その年の業績、個人の業績評価などが影響します。一般的には、年度途中での退職や、業績が芳しくない場合、または退職手続きに不備がある場合など、ボーナスが全額支給されない可能性があります。

会社の規定と雇用契約書

会社の規定や雇用契約書には、退職時のボーナスの取り扱いについて詳細に記載されていることが多いです。以下に、主要なポイントを挙げます:

- 退職時期:年度途中での退職の場合、ボーナスが減額される可能性があります。

- 業績評価:個人の業績評価が低い場合、ボーナスの額が減額されることがあります。

- 規定の確認:雇用契約書や社内規定を十分に確認し、退職時のボーナスに関する規定を理解することが重要です。

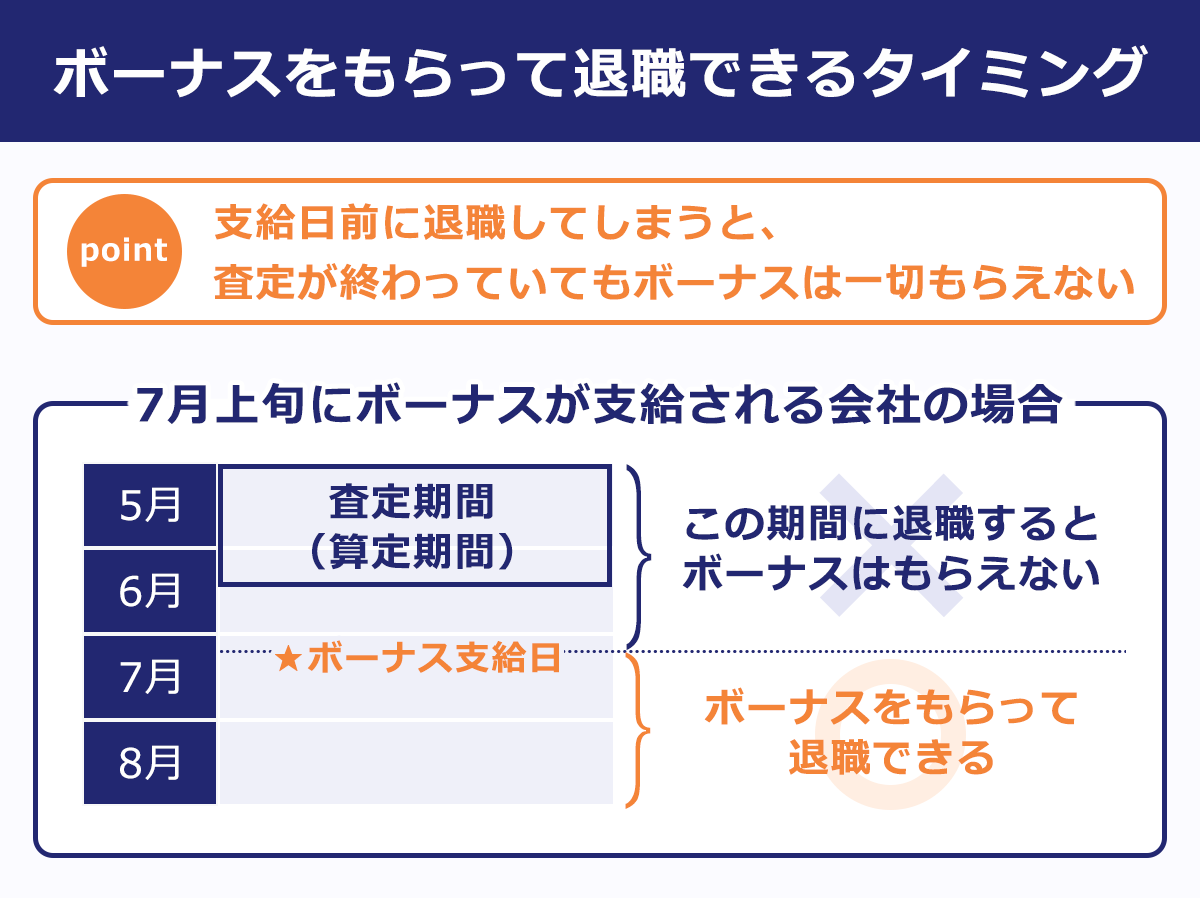

退職のタイミング

退職のタイミングは、ボーナスの減額に大きく影響します。以下に、具体的な例を挙げます:

- 年度末退職:年度末に退職することで、ボーナスが全額支給されやすい傾向があります。

- 年度途中退職:年度途中に退職すると、ボーナスが減額されたり、支給されない場合があります。

- 早期退職制度:早期退職制度を利用することで、ボーナスが全額支給される場合もあります。

業績の影響

ボーナスの額は、会社全体の業績や個人の業績評価に大きく左右されます。以下に、業績がボーナスに与える影響を説明します:

- 会社の業績:会社の業績が悪い場合、ボーナスの総額が減少する可能性があります。

- 個人の業績評価:個人の業績評価が低い場合、ボーナスの額が減額されることがあります。

- 業績評価の確認:定期的に業績評価を確認し、必要に応じて業績向上に努めることが大切です。

ボーナスカットに納得できない場合はどうすればいいですか?

ボーナスカットに納得できない場合は、まず次のステップを踏むことをおすすめします。会社のガイドラインや労働法を確認し、適切な対応を取ることが重要です。具体的には、納得のいかない点を明確にし、その理由を整理したうえで、担当者や人事部門と対話を持つことが有効です。さらに、必要に応じて労働組合や法的アドバイスを求めることも検討しましょう。

ボーナスカットの理由を確認する

ボーナスカットの理由を明確に理解することが最初のステップです。会社から提供された文書や説明を読み、納得のいかない点をリストアップしましょう。具体的には、次の点を確認します。

- 会社の業績や部門の業績がボーナスカットの理由となっているかどうか。

- 個人のパフォーマンス評価が適正に行われているかどうか。

- ボーナスカットの決定プロセスが透明性を保っているかどうか。

人事部門との対話を持つ

人事部門や直属の上司と対話を持つことで、ボーナスカットの詳細な理由を直接聞き、疑問点を解消することができます。対話の際には、以下の点を心がけましょう。

- 冷静に自分の立場と懸念を伝える。

- 具体的なエビデンスや事例を用いて説明する。

- 必ずしも希望通りの結果が出ない場合でも、 constructive な議論を行う。

労働組合や法的アドバイスを求める

会社との対話では納得のいく解決策が得られない場合、労働組合や法的アドバイスを求めることが有効です。これらの機関は、労働者の権利を保護するために存在しています。以下のステップを検討しましょう。

- 労働組合に連絡し、状況を説明し、アドバイスを求めること。

- 労働相談窓口や法律事務所に相談し、法的手段の可能性を確認する。

- 必要に応じて、労働審判や裁判などの法的手続きを検討すること。

ボーナスの減額を告知なしにすることはできますか?

通常、雇用契約や就業規則に明確な規定がない限り、ボーナスの減額を告知なしに実施することは困難です。日本の労働法では、雇用契約の重要な部分である賃金や手当の変更は、労働者の同意が必要とされます。特に、ボーナスは労働者の業績や会社の業績に基づいて支払われるものであり、その変更は労働者の同意を得ることが望ましいとみなされます。そのため、ボーナスの減額を無断で行うことは、労働者との信頼関係の損失につながる可能性があります。

労働契約とボーナスの減額

労働契約や就業規則には、ボーナスの支払条件や変更手順が明記されていなければなりません。これらの文書に変更の手順が規定されている場合、雇用主はその手順に従う必要があります。具体的には、以下の点に注意する必要があります。

- 労働契約書や就業規則にボーナスの減額についての規定があるか確認する。

- 規定がない場合は、労働者の同意を得る手順を明確にする。

- 変更の理由や具体的な内容を労働者に説明し、理解を得る。

労働者の同意とボーナスの減額

ボーナスの減額については、労働者の同意を得ることが重要です。労働者の同意を得ずに減額を行うと、労働者からの不服申し立てや労働審判、裁判に発展する可能性があります。そのため、労働者の理解と同意を得るためには、以下の点を徹底することが望ましいです。

- ボーナスの減額の具体的な理由を明確に説明する。

- 労働者との個別面談を行い、不安や疑問に丁寧に対応する。

- 書面による同意を得るよう努める。

労働基準監督署への相談

ボーナスの減額に関する問題が生じた場合、労働基準監督署に相談することも一つの選択肢です。労働基準監督署は、労働者の権利保護や労働条件の改善を目的として設置されている公的機関であり、労働者や雇用主の相談に応じています。以下のように、労働基準監督署に相談することで、適切なアドバイスや指導を受けることができます。

- 労働基準監督署の窓口に相談し、具体的な状況を説明する。

- 専門的なアドバイスや指導を受ける。

- 必要に応じて、労働審判や裁判の手続きについての情報も提供される。

よくある質問

退職時のボーナス減額は正当ですか?

退職時のボーナス減額は、多くの場合、会社の就業規則や契約条件に基づいて行われます。会社が設定した基準を満たしていない場合や、会社の業績が悪化している場合など、特定の理由がある場合に減額が適用されることが多いです。ただし、会社の就業規則や契約書に明記されている内容に従っていない場合や、不合理な理由で減額が行われていると感じられる場合は、その正当性を疑うべきです。

退職時のボーナス減額について会社に異議を唱える方法は?

退職時のボーナス減額に納得できない場合、まずは人事部門や直接の上司に相談することが大切です。具体的には、就業規則や契約書に記載されている内容と照らし合わせ、減額の理由や基準が適切かどうかを確認します。また、会社の人事部門に対して、書面で異議を申し立てる方法もあります。書面に減額の理由や不服の理由を詳細に記載し、必要に応じて証拠資料を添付することで、より具体的な説明を求めることができます。

労働基準監督署に通報する前に何を準備すべきか?

労働基準監督署に通報する前に、以下の点を確認し、必要な資料を準備することが重要です。就業規則や契約書、給与明細書、減額の通知書など、会社がボーナス減額の正当性を主張する根拠となる資料を入手します。さらに、会社との交渉経緯や異議申し立ての書面、メールのやり取り履歴など、減額に関する通信記録も準備しておくと良いでしょう。これらの資料を基に、労働基準監督署に具体的な事情を説明できます。

会社との話し合いがうまくいかない場合は、弁護士に相談するべきか?

会社との話し合いが進展しない場合や、会社からの回答が不十分で納得できない場合は、専門家である弁護士に相談することを検討することが有益です。弁護士は、労働法の専門知識を持ち、あなたの立場を適切に代表することができます。また、弁護士が介入することで、会社がより真剣にあなたの主張に対応する可能性が高まります。弁護士に相談することで、法的な手段や交渉戦略について具体的なアドバイスを受けられます。