【60歳以上】厚生年金加入者が退職後に行う手続き

60歳以上の厚生年金加入者が退職後に直面する手続きは、生活の新たな章を始める上で重要なステップです。退職後の年金受給や健康保険の切り替えなど、複数の手続きが必要となりますが、適切に進めることが安定した老後生活の基盤となります。本記事では、退職後に必要となる主な手続きを解説します。具体的な手順や注意点を紹介することで、スムーズな手続きを支援します。

【60歳以上】厚生年金加入者が退職後に行う手続き

60歳以上の厚生年金加入者が退職すると、さまざまな手続きが必要となります。これらの手続きを適切に行うことで、スムーズに年金受給や生活の基盤を築くことができます。以下では、退職後に必要な手続きや注意点について詳しく説明します。

1. 年金請求手続き

退職後、年金を受給するためには年金請求手続きを行う必要があります。厚生年金の請求は、退職の2ヶ月前に日本年金機構の窓口やウェブサイトで行うことが推奨されています。年金の支払い開始は、請求の翌月からになります。

2. 医療保険の切り替え

退職と同時に医療保険の切り替えを行うことが必要です。60歳以上の厚生年金加入者は、退職後後期高齢者医療制度に加入することになります。この手続きは、最寄りの市町村の窓口で行うことができます。また、健康保険証の切り替えも忘れずに済ませましょう。

3. 厚生年金保険料の免除申請

60歳以上の厚生年金加入者は、収入が一定以下の場合、厚生年金保険料の免除を受けられます。免除申請は、年金の請求手続きの際に一緒に提出することもできます。ただし、申請には所得税の源泉徴収票や住民税課税証明書などの必要な書類を添付する必要があります。

4. 雇用保険の受給資格確認

退職時、雇用保険の受給資格があるかどうか確認することも重要です。60歳以上の厚生年金加入者でも、一定の条件を満たせば雇用保険の給付を受けられます。受給資格の確認は、最寄りのハローワークで行うことができます。

5. 税金の手続き

退職時には、所得税や住民税に関する手続きも必要です。特に退職金を受け取る場合は、源泉徴収票を保管し、必要に応じて確定申告を行うことが大切です。確定申告は、最寄りの税務署で行うことができます。

| 手続きの種類 | 詳細 |

|---|---|

| 年金請求手続き | 退職の2ヶ月前に日本年金機構で行う。年金の支払いは請求の翌月から。 |

| 医療保険の切り替え | 60歳以上は後期高齢者医療制度に加入。市町村の窓口で手続き。 |

| 厚生年金保険料の免除申請 | 収入が一定以下の場合、免除申請可。必要な書類を添付。 |

| 雇用保険の受給資格確認 | ハローワークで確認。受給資格がある場合、給付を受けられる。 |

| 税金の手続き | 退職金の受取の場合、確定申告が必要。税務署で行う。 |

60歳以上で会社を退職したら年金の手続きはどうすればいいですか?

60歳以上で会社を退職したら、年金の手続きは以下の手順で進めます。

1. 年金受給の申請

退職した後、年金を受給するためには年金受給申請が必要です。この申請は、退職後すぐに最寄りの日本年金機構の事務所やオンラインで行うことができます。申請に必要な書類は以下の通りです。

- 年金受給申請書(日本年金機構のウェブサイトからダウンロード可能)

- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

- 印鑑(実印または認印)

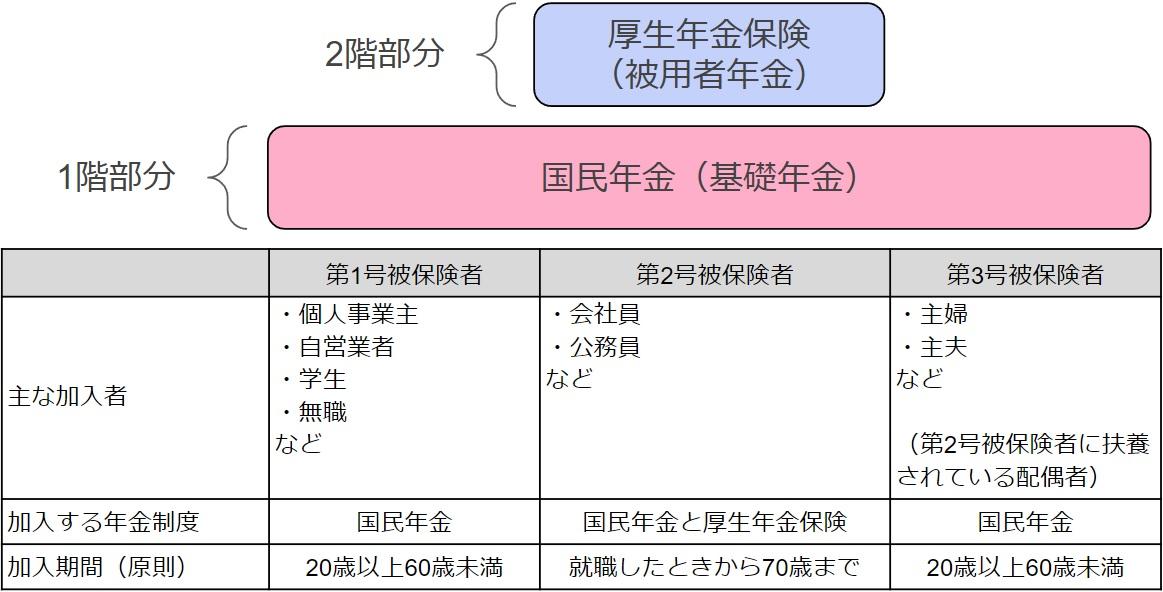

2. 年金の種類と受給開始時期の選択

60歳以上の退職者は、老齢厚生年金や老齢基礎年金の受給資格があります。受給開始時期は65歳が一般的ですが、60歳から繰り下げや繰り上げを選ぶことも可能です。繰り下げを選択すると受給額が増加し、逆に繰り上げを選択すると受給額が減少します。

- 繰り下げ:65歳以降に受給開始を選ぶと、受給額が増加します。

- 繰り上げ:60歳から65歳未満で受給開始を選ぶと、受給額が減少します。

- 選択方法:年金受給申請書で希望の受給開始時期を記入します。

3. 年金の支払い方法の設定

年金の支払い方法は、銀行振り込みが一般的です。支払い先の銀行口座を指定する必要があります。また、年金の支払い頻度は月1回や年2回などから選択できます。

- 銀行口座の指定:支払い先の銀行口座情報を年金申請書に記入します。

- 支払い頻度の選択:月1回、年2回などから希望の支払い頻度を選びます。

- 支払い日の確認:年金の支払い日は指定した銀行口座に振込まれる日付を確認します。

厚生年金は60歳以上で退職したら継続できますか?

はい、60歳以上で退職した後も厚生年金の受給を継続することができます。ただし、60歳から65歳の間は選択的に年金を受け取ることができます。この期間中、早期受給選択をすると、年金額が減額されますが、65歳以降に受給を開始すれば、その受給額は増額されます。以下是具体的な詳細と関連情報です。

60歳から65歳までの年金受給選択

60歳から65歳までの間には、年金の受給開始時期を選択することができます。

- 60歳から早期受給選択をした場合、年金額は減額されますが、受給を早期に開始することができます。

- 62歳から63歳の間で受給開始を選択すると、年金額は部分的に減額されますが、早期受給完全よりも減額率が低くなります。

- 65歳に受給開始を選択すると、年金額は最大となり、減額よりも増額が適用されます。

65歳以降の年金受給

65歳に達した後は、厚生年金の受給が自動的に開始されます。

- 65歳で受給開始した場合、年金額は標準となります。

- 65歳以降に受給開始を遅らせると、年金額は増額され、最大で10年間受給開始を遅らせることが可能です。

- 65歳以降に受給開始を遅らせた場合、その遅延期間に応じて年金額が増加します。

年金受給の条件と手続き

年金の受給にはいくつかの条件と手続きが必要です。

- 年金受給資格を得るには、60歳までに25年間以上加入していることが必要です。

- 受給開始時期の選択は、厚生年金事務所で手続きを行う必要があります。

- 受給開始手続きはオンラインでも可能で、必要な書類を提出する必要があります。

60歳で退職したら手続きはどうすればいいですか?

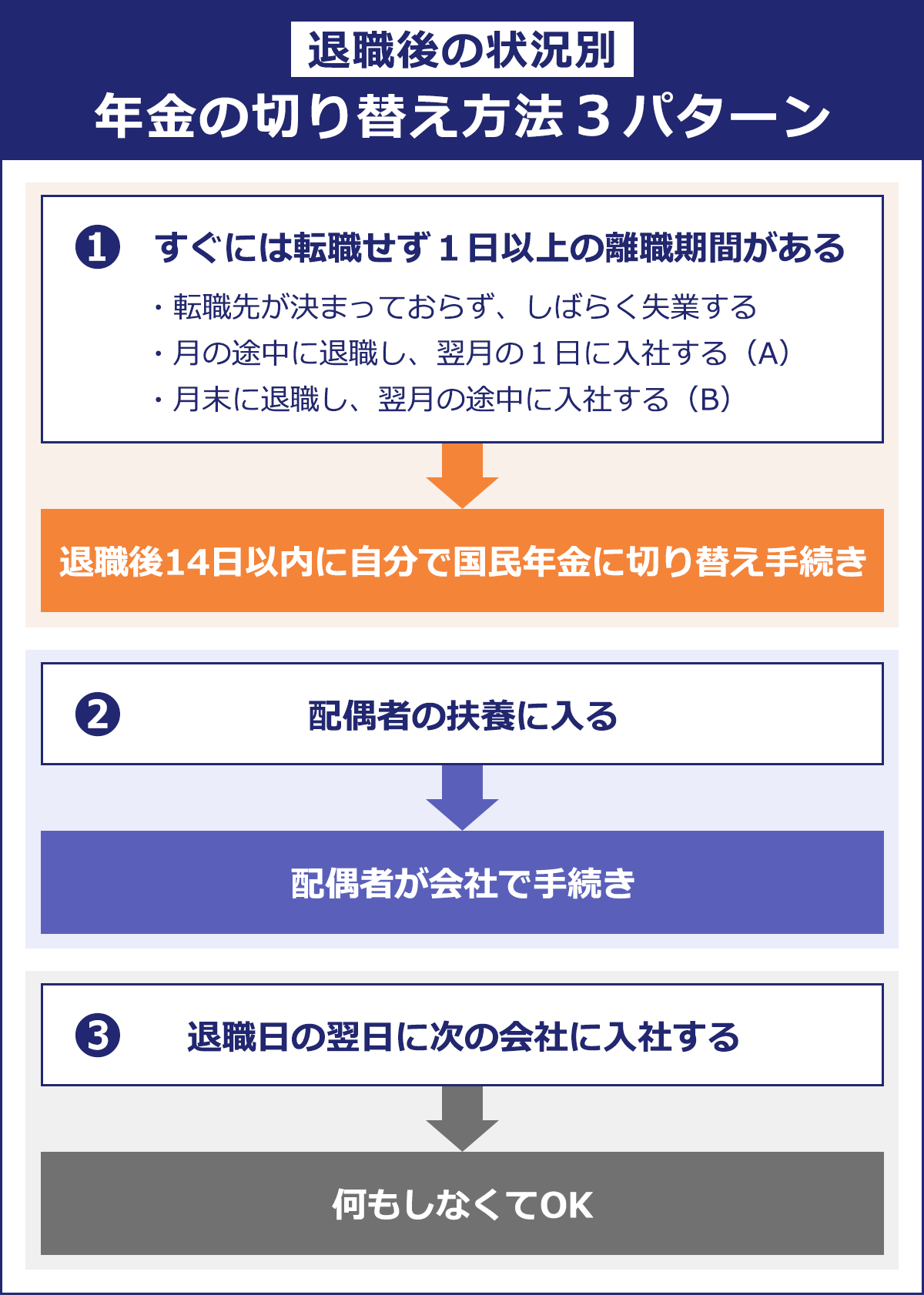

60歳で退職する際には、いくつかの重要な手続きが必要です。まず、退職届の提出が必要です。会社の規定に従って、決まった期限までに退職届を人事部門に提出してください。次に、健康保険の手続きが必要です。退職後も健康保険に加入するためには、住所地の市町村にある国民健康保険窓口にて手続きが必要です。さらに、年金の手続きも重要です。退職後、国民年金に加入する必要がありますので、住民票のある市区町村の年金事務所で手続きを行ってください。最後に、確定申告も考えておきましょう。退職金や退職後に得た収入によって、確定申告が必要になる場合があります。

退職届の提出方法

退職届の提出は、会社の規定に従って行うことが重要です。以下の手順を守ってください。

- 退職届の作成:退職届用紙に必要事項を記入し、署名または拇印を捺します。

- 提出期限:会社の規定に従って、決まった期限までに退職届を提出します。

- 人事部門への提出:退職届は人事部門に直接提出するか、指定された方法で提出します。

健康保険の手続き

退職後も健康保険に加入するためには、以下の手続きが必要です。

- 国民健康保険への加入:住所地の市町村にある国民健康保険窓口に赴き、加入手続きを行います。

- 手続きに必要な書類:身分証明書、住民票、印鑑などが必要です。

- 保険証の受け取り:手続き完了後、国民健康保険証が発行され、引き渡されます。

年金の手続き

退職後、国民年金に加入する必要があります。以下の手順で手続きを行ってください。

- 年金事務所への訪問:住民票のある市区町村の年金事務所に訪れ、手続きを行います。

- 手続きに必要な書類:身分証明書、住民票、印鑑などが必要です。

- 国民年金保険料の納付:国民年金に加入すると、月々の保険料の納付が必要となります。

厚生年金の退職後の手続きは?

退職後の厚生年金の手続きは、以下の手順で行われます。まず、雇用主が提出する退職の理由書や、自己で作成する退職届などを準備します。これらの書類は、年金事務所に提出する必要があります。その後、年金事務所で受付番号を取得し、その場で申請の手続きを行います。申請には、マイナンバーカードや印鑑などが必要になります。申請が完了すると、年金の支給額や支給開始時期などが決定され、通知が送付されます。

退職後の年金手続きの準備

退職後の年金手続きには、いくつかの準備が必要です。主な準備としては次の通りです:

- 退職の理由書: 雇用主から受け取る書類で、退職の理由や日付などが記載されています。

- 退職届: 自分で作成する書類で、退職の意思を表明します。

- 必要書類: マイナンバーカード、印鑑、健康保険証など、手続きに必要な書類を揃えておきます。

年金事務所での申請手続き

年金事務所での申請手続きは、以下の手順で行われます。具体的には次の通りです:

- 窓口での受付: 年金事務所の窓口で受付番号を取得し、待ち時間を指定されます。

- 申請書の提出: 用意した書類を提出し、申請書に必要事項を記入します。

- 確認と説明: 窓口の職員が申請内容を確認し、必要に応じて説明やアドバイスを行います。

年金の支給額と開始時期の決定

年金の支給額と開始時期は、申請後、一定期間で決定されます。決定のプロセスは以下の通りです:

- 審査: 提出した書類や情報に基づいて、年金事務所が審査を行います。

- 通知: 審査が完了すると、支給額や開始時期が記載された通知が送付されます。

- 確認: 通知を受け取ったら、内容を確認し、必要に応じて年金事務所に連絡します。

よくある質問

退職後に手続きが必要ですか?

はい、60歳以上の厚生年金加入者は退職後に手続きが必要です。退職後に年金を受給するためには、年金受給手続きを行う必要があります。この手続きには、年金手帳、住民票、印鑑などの必要書類を準備し、最寄りの年金事務所または市町村の窓口に提出することが求められます。また、初めて年金を受給する場合は、年金受給申請書の提出が必要となります。

手続きの期限はありますか?

BILLINGurious! (誤字を取り除き) はい、手続きには一定の期限があります。退職後すぐに年金を受給したい場合は、退職日の1か月前から1週間以内に手続きを行うことが推奨されます。ただし、急な辞職や病気などの理由で期限を過ぎてしまった場合でも、遅くとも退職後3ヶ月以内に手続きを行うことが可能です。期限を過ぎると受給開始が遅れることもありますので、可能な限り早めの手続きを心がけてください。

退職後に年金を受給するまでの期間はどれくらいですか?

通常、年金受給手続きから年金が実際に支払われるまでの期間は約1か月から2か月程度です。ただし、提出された書類の内容によっては、審査に時間がかかる場合もありますので、早めの手続きが望ましいです。また、年金の支払いは原則として毎月1日に行われます。したがって、手続きの時期によっては、初回の年金支払いが翌月になることもありますので、あらかじめご了承ください。

退職後の手続きで注意すべき点はありますか?

はい、退職後の手続きにはいくつかの注意点があります。まず、必要書類を事前に準備することが重要です。特に、年金手帳や住民票などの基本的な書類は忘れずに対処しましょう。また、住所変更や婚姻状態の変更など、個人情報に変更がある場合には、それらの変更も同時に手続きすることが必要です。さらに、年金の額に影響を与える可能性がある他の社会保険や税金の手続きについても確認するようにしましょう。万一、手続きが不備だった場合や不明な点がある場合は、最寄りの年金事務所に相談するのが最善です。