【なぜ?】資格手当がもらえない…😥会社側の事情と対応策

資格手当が支給されない状況は、多くの専門職で起こる深刻な問題となっています。この手当は、持つ資格や経験を評価し、その価値を反映するものであり、本来なら正当な労働報酬の一部となるべきです。しかし、会社の財政状況や制度の不備、また個々の交渉力の差などにより、期待した手当が得られないケースも少なくありません。この記事では、そうした問題の背景にある会社側の事情を解説するとともに、効果的な対応策を提案します。

【会社の立場から考える】資格手当がもらえない理由と解決策

資格手当は、職員が特定の資格を取得した場合に支給される給与の一部です。しかし、資格手当が支給されないケースも少なくありません。この記事では、会社側の事情を踏まえつつ、資格手当が支給されない理由と対応策について詳しく解説します。

会社の財務状況が厳しい場合

会社の財務状況が厳しい場合は、資格手当の支給が難しいことがあります。財務状況が厳しくなると、経費の削減が必要となり、資格手当の支給を停止せざるを得ない状況に陥ります。これは特に、中小企業や新興企業でよく起こる問題です。

資格が会社の利益に直接貢献しない場合

会社が資格手当を支給する目的は、従業員のスキルアップを通じて、会社の利益に貢献することにあります。しかし、資格が会社の業務に直接関連していない場合、資格手当の支給が見送られることもあります。会社は、資格が業務にどのように活かされるかを評価し、その上で支給を判断します。

会社の方針やルールに適合しない場合

会社によっては、資格手当の支給に特定のルールや方針がある場合があります。例えば、特定の資格を取得した場合のみ支給される、または一定の在籍年数を満たしていないと支給されない、などがあります。このような場合、会社の方針やルールに適合しないと資格手当が支給されません。

会社の業界特性による場合

業界によっては、資格手当の支給自体が一般的ではないこともあります。例えば、技術系の業界では、資格手当がよく支給されますが、サービス業や製造業では、資格手当の支給が少ない傾向にあります。この場合、業界特性が資格手当の支給に影響を与える可能性があります。

従業員の理解や協力が不足している場合

資格手当の支給は、会社の財務状況や方針だけでなく、従業員の理解や協力も重要です。従業員が資格取得の重要性や会社の意図を十分に理解していなかったり、資格を取得しても会삿に対して十分な貢献がなく、その結果、資格手当の支給が見送られることがあります。

| 理由 | 詳細 |

|---|---|

| 会社の財務状況が厳しい | 経費の削減が必要となり、資格手当の支給が見送られる。 |

| 資格が会社の利益に直接貢献しない | 資格が会社の業務に直接関連していない場合、支給が見送られる。 |

| 会社の方針やルールに適合しない | 特定の資格や在籍年数など、会社の方針やルールに適合しない場合、支給されない。 |

| 業界特性による | 業界によって資格手当の支給が一般的でない場合がある。 |

| 従業員の理解や協力が不足 | 従業員が資格取得の重要性や会社の意図を理解していなかったり、十分な貢献がなく、支給が見送られる。 |

資格手当は支給する義務がある?

資格手当は、『資格手当は支給する義務がある』という suojecto について法的な観点から説明します。

資格手当の法的根拠

資格手当の支給は法律的には任意であり、雇用契約や就業規則、労使協定で定められた場合に企業の義務となります。労働基準法では、資格手当について具体的な規定はありませんが、支給されている場合、その内容や条件を明確に文書化し、従業員全員に周知することが重要です。

- 資格手当は労働基準法によって直接規定されていません。

- 資格手当の支給は雇用契約や就業規則、労使協定によって規定されます。

- 資格手当の内容や条件は文書化され、従業員に周知する必要があります。

資格手当の支給における企業の責任

企業が資格手当を支給する場合、その目的は従業員の資格取得を促進し、業務の品質向上や組織の競争力を高めることです。そのため、資格手当の支給は従業員のモチベーション向上やスキルアップにつながり、企業にとってもメリットがあります。一方で、資格手当の支給は公平性を保つ必要があり、同じ資格を取得した従業員に対して差別的取り扱いを避けるべきです。

- 資格手当の目的は従業員の資格取得を促進し、業務の品質向上や組織の競争力を高めることです。

- 資格手当は従業員のモチベーションを向上させ、スキルアップにつながります。

- 資格手当の支給は同一資格を取得した従業員に対して公平性を保つ必要があります。

資格手当の支給条件と管理

資格手当の支給条件や管理方法は、企業によって異なる場合があります。一般的には、資格取得の認定や更新の手続き、資格の有効期間などを明確に規定し、定期的に見直しを行うことが重要です。また、資格手当の支給額や支給期間についても、従業員との明確な合意が必要です。

- 資格手当の支給条件や管理方法は企業によって異なる場合があります。

- 資格手当の支給条件には資格取得の認定や更新の手続き、資格の有効期間などを明確に規定することが重要です。

- 資格手当の支給額や支給期間については従業員との明確な合意が必要です。

資格手当のデメリットは?

資格手当は、特定の資格を取得した社員に対して支給される手当です。この制度には確かに多くのメリットがありますが、同時にいくつかのデメリットも存在します。ここでは、資格手当のデメリットについて詳しく説明します。

1. 財務負担の増加

資格手当を導入すると、会社の財務負担が増える可能性があります。これは、多くの社員が資格取得に意欲的に取り組むことにより、手当の支給額が予想以上に増える場合があるからです。特に、複数の資格手当を設定している会社では、財務の管理がより複雑になるかもしれません。

- 資格手当の導入により、会社の経費が増加します。

- 予算オーバーになるリスクがあります。

- 財務負担の増加は、他の重要な事業投資を抑制する可能性があります。

2. 不公平感の発生

資格手当は、資格を持つ社員のみが恩恵を受けるため、持っていない社員に不公平感が生じることがあります。特に、資格の取得が困難でもある場合や、業務内容と直接関連していない資格に対して手当が支給される場合、他の社員からの不満や不信感が高まるかもしれません。

- 資格手当が不公平感を生むことがあります。

- 社内の空気が悪くなる可能性があります。

- モチベーションの低下につながるかもしれません。

3. 資格取得の形式化

資格手当が存在することで、社員が資格取得を目的化する傾向が生じることがあります。つまり、本当に必要な資格ではなく、手当を得ることを目的として資格を取得する社員が出てくるかもしれません。これにより、資格の本来の価値が薄れ、会社にとって実質的な利益が得られなくなる可能性があります。

- 社員が資格取得を目的化する傾向が生じることがあります。

- 資格の本来の価値が薄れることもあります。

- 会社にとって実質的な利益が得られなくなる可能性があります。

資格手当を支給する会社は?

資格手当を支給する会社は、資格取得を奨励するため、資格手当を設けている企業が多数存在します。これらの手当は、従業員が特定の資格を取得することで支給されます。資格手当の目的は、従業員のスキル向上を促進し、組織全体の競争力を強化することです。資格手当があることで、従業員は自己啓発に積極的に取り組む動機付けになり、企業にとってもビジネス上の価値が高まります。

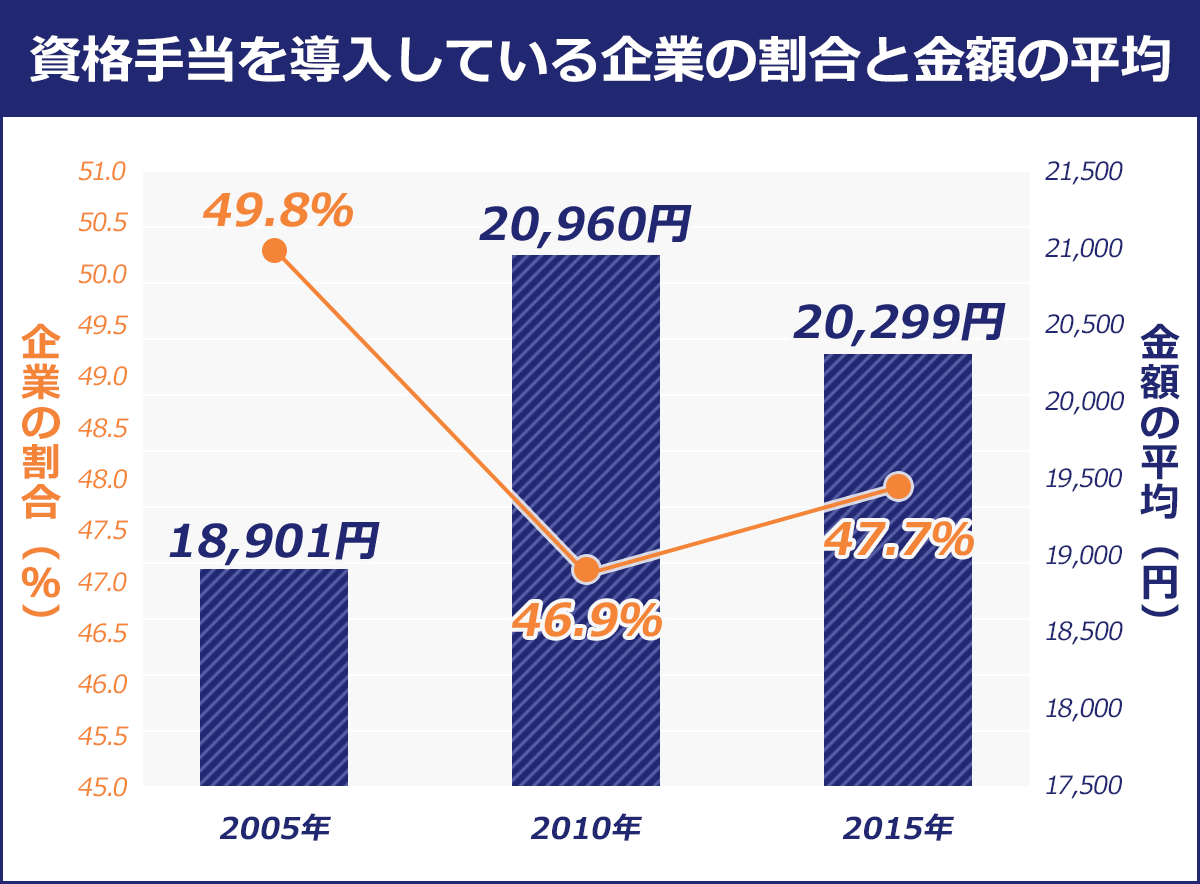

資格手当の種類と金額

資格手当は、各種の資格によって異なります。例えば、IT系の資格では、Oracle Certified Professional (OCP)、Certified Information Systems Auditor (CISA)、Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert などが対象になります。これらの資格を取得することで、手当が支給されるだけでなく、昇進や昇給の機会も増えます。また、手当の金額は資格の難易度や企業のポリシーによって変わり、月額数万円から数十万円に及ぶこともあります。

資格手当を支給する業界

資格手当を支給する業界は多岐に渡ります。主な業界には、IT、金融、建設 などが挙げられます。IT業界では、技術の進化に伴い、常に新しいスキルを身につけることが求められます。これに対応するために、資格手当を設けている企業が多いです。金融業界でも、資格取得を奨励し、顧客に対するサービスの質を向上させるため、資格手当を導入しています。建設業界でも、安全や技術面での資格取得を重視し、手当を設けています。

資格手当の申請手続き

資格手当の申請手続きは、企業によって異なりますが、一般的には以下の手順で行われます。まず、資格取得の報告 が必要で、資格取得の証明書や試験結果を人事部門に提出します。次に、申請書の提出 が求められ、資格の詳細や取得日などを記載します。最後に、手当の支給 が決定され、通常は給与に加えて支払われます。申請手続きがスムーズに進むためには、企業の規定を事前に確認し、必要な書類を揃えることが重要です。

会社によって資格手当はどのくらい違うの?

資格手当は、会社の規模、業界、地域、資格の種類によって大きく異なる可能性があります。一般的に、大企業や技術職の会社では、資格手当が比較的高くなる傾向があります。一方、小規模な会社では、資格手当が低かったり、存在しない場合もあります。例えば、公認会計士や弁護士などの専門職の資格手当は、他の職種よりも高額になることが多いです。地域によっても差があり、都市部では経費や競争が激しいため、資格手当が高くなる傾向があります。以下に、会社による資格手当の違いに関連する項目を詳しく説明します。

会社の規模による違い

会社の規模によって、資格手当の額は大きく異なります。大企業では、従業員の資格取得を奨励するため、高い資格手当を設定していることが多いです。一方、中小企業では、財務的な理由から、資格手当が低かったり、存在しない場合もあります。大企業では、従業員のスキル向上や企業イメージ向上のために、資格手当を活用しています。また、大企業では、資格取得をサポートする制度が整っているため、従業員が資格取得に取り組みやすい環境が整っています。

- 大企業では、資格手当が高額になり、従業員の資格取得を奨励しています。

- 中小企業では、財務的な理由から、資格手当が低かったり、存在しない場合もあります。

- 大企業では、資格取得をサポートする制度が整っており、従業員が取り組みやすい環境が整っています。

業界による違い

業界によっても、資格手当の額は大きく異なります。例えば、建設業や製造業では、専門的な技術や知識を必要とする資格の手当が高額になることが多いです。一方、サービス業や小売業では、資格手当が低かったり、存在しない場合もあります。特に、専門職や高度な技術を必要とする業界では、資格手当が重要な従業員のインセンティブとなっています。また、競争が激しい業界では、資格手当を高額に設定して、優秀な人材を確保する傾向があります。

- 建設業や製造業では、専門的な技術や知識を必要とする資格の手当が高額になります。

- サービス業や小売業では、資格手当が低かったり、存在しない場合があります。

- 競争が激しい業界では、資格手当を高額に設定して、優秀な人材を確保します。

地域による違い

地域によっても、資格手当の額は異なる可能性があります。都市部では、物価や生活費が高いため、資格手当が高くなる傾向があります。また、都市部では、優秀な人材を確保するための競争が激しいため、資格手当を高額に設定している会社が多いです。一方、地方では、物価や生活費が低いため、資格手当が低額になることが多いです。ただし、地方でも特定の資格が求められる業界では、資格手当が高くなることもあります。

- 都市部では、物価や生活費が高いため、資格手当が高額になります。

- 都市部では、優秀な人材を確保するための競争が激しく、資格手当を高額に設定しています。

- 地方では、物価や生活費が低いため、資格手当が低額になることが多いですが、特定の資格が求められる業界では高くなることもあります。

よくある質問

【資格手当がもらえない理由とは?】

資格手当がもらえない理由は多岐にわたります。 まず、会社が資格手当を給与体系に組み込んでいない場合があります。これは、会社の財務状況やその他の要因により、資格手当の導入が見送られている可能性があります。また、特定の資格に関して会社が評価していない、または認識していない場合も資格手当が支給されないことがあります。さらに、個々の業務内容や職務範囲が資格手当の対象外とされている場合もあります。その他の理由としては、資格取得の申請手続きが不備だったり、会社が定める資格取得の基準を満たしていない場合などがあります。

【資格手当をもらうためにはどうしたら良い?】

資格手当をもらうためには、いくつかのステップを踏む必要があります。 まずは、会社の人事担当者に直接相談し、資格手当の支給に関する規定や基準を確認することから始めます。会社に資格手当の制度が存在しない場合は、同業他社の状況や業界標準を調査し、会社に提案することも有効です。また、資格の取得に際して会社に申請し、必要な手続きを正確に行うことが重要です。取得後は、資格の有効性や実務への活用方法を具体的に提示し、会社にその価値を理解してもらう努力も必要です。

【会社が資格手当を支給していない場合、他にどのような選択肢がある?】

会社が資格手当を支給していない場合、他にも活用できる選択肢があります。 まず、自己啓発費や教育訓練支援として、会社から直接支援を受けることが可能な場合があります。これは、資格取得にかかった費用の一部を会社が負担する形態で提供されることが多いです。また、資格を活かして別の部署やプロジェクトに異動する機会を積極的に探すことで、より高い評価や昇給につながる可能性があります。さらに、資格を活用してフリーランスとして活動したり、副業として収入を得る方法もあります。これらの方法は、資格の価値を高め、自己のキャリアアップにつながります。

【資格手当が支給されないことで、就業意欲に影響があるでしょうか?】

資格手当が支給されないことで、就業意欲に影響がある場合があります。 会社が資格取得を評価せず、経済的なインセンティブが得られない状況は、従業員のモチベーションを下げてしまうことがあります。特に、自己投資として時間と費用をかけた資格取得が報われないと感じると、従業員は労働意欲を失い、職務遂行の質が低下するリスクがあります。逆に、会社が資格取得を支持し、手当を支給することで、従業員の満足度や組織への貢献意欲が向上する可能性があります。これを改善するためには、会社とのコミュニケーションを重ね、資格の重要性や効果を説明することが必要です。