【フレックスタイム制】なぜ普及しない?🏢導入のメリット・デメリット

フレックスタイム制は、働く人々に柔軟性をもたらす約束をしていますが、日本では広く普及していないのが現状です。この制度は、労働者の生活スタイルに合わせて労働時間を調整できるため、ワークライフバランスの改善につながる可能性があります。一方で、導入には管理の複雑さやチーム間の調整など、さまざまな課題が伴います。本記事では、フレックスタイム制の導入が進まない理由と、そのメリット・デメリットについて詳しく検討します。

フレックスタイム制の導入が進まない理由とメリット・デメリットの検討

フレックスタイム制は、労働時間の柔軟性を提供することで、労働者の生活と仕事のバランスを改善する可能性があります。しかし、多くの企業で導入が進まない理由は多様で、そのメリットとデメリットを検討した上で、適切な導入方法を見つけることが重要です。

フレックスタイム制の導入率が低い背景

フレックスタイム制の導入率が低い理由には、以下のような要因が挙げられます。 1. 管理負担: フレックスタイム制の導入には、労働時間管理システムの導入や、勤怠管理の厳格化が必要です。これには初期投資や運営コストがかかり、企業にとっては負担となることがあります。 2. チーム連携の難しさ: フレックスタイム制では、従業員の出退勤時間が異なるため、チーム内のコミュニケーションや連携が難しくなる可能性があります。特に、業務が連携を必要とする業種では、この問題が顕著に表れます。 3. 労働時間の管理: 従業員が労働時間を自己管理することにより、労働時間の延長や過労につながる恐れがあります。また、労働時間の把握が難しくなるため、労働基準法の遵守が困難になることもあります。 4. 文化や意識: 日本の労働文化では、 Sharks 午前中から午後まで一定の時間帯で働くことが一般的です。そのため、フレックスタイム制の導入には、組織文化や従業員の意識改革が必要になります。 5. 法律の制約: フレックスタイム制の導入には、労働基準法や労働協約に基づく手続きが必要です。そのため、法的な手続きや交渉に時間がかかることがあります。

フレックスタイム制の主なメリット

フレックスタイム制には、以下のような主なメリットがあります。 1. 仕事と生活のバランス: 従業員が自分のライフスタイルに合わせて勤務時間を調整できるため、プライベートと仕事のバランスを取ることが容易になります。 2. 生産性の向上: 従業員が自分の集中力が高い時間帯に仕事を行うことで、効率的に業務を遂行できます。これにより、全体の生産性が向上する可能性があります。 3. 人材の確保と定着: フレックスタイム制は、ワークライフバランスを重視する人材にとって魅力的な制度です。これにより、優秀な人材の確保と定着が期待できます。 4. 通勤ラッシュの緩和: 従業員が自由に勤務時間を選べることで、通勤ラッシュを避けることができます。これにより、通勤時間の短縮やストレスの軽減が期待できます。 5. 環境負荷の軽減: 通勤ラッシュの緩和により、交通渋滞や大気汚染が減少します。これにより、環境への負荷が軽減される可能性があります。

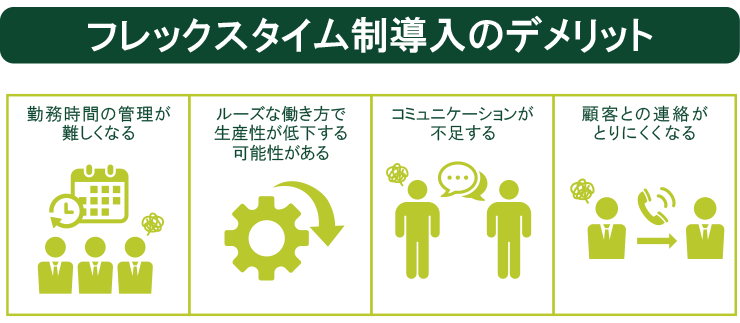

フレックスタイム制の主なデメリット

フレックスタイム制には、以下のような主なデメリットがあります。 1. コミュニケーションの難しさ: 従業員の勤務時間が異なるため、チーム内のコミュニケーションや連携が難しくなる可能性があります。特に、緊急時や協力が必要な業務では問題が生じる場合があります。 2. 労働時間管理の複雑さ: 従業員が自己管理する労働時間は、企業側で適切に把握するのが困難です。これにより、労働基準法の遵守が難しくなる場合があります。 3. 管理負担の増大: フレックスタイム制の導入には、労働時間管理システムの導入や勤怠管理の厳格化が必要です。これにより、企業の管理負担が増大する可能性があります。 4. 業種や職種の制約: すべての業種や職種でフレックスタイム制が適しているわけではありません。例えば、接客業や製造業など、一定の時間帯で業務を行う必要がある業種では、フレックスタイム制の導入が難しい場合があります。 5. 従業員間の不公平感: 従業員間で自由に勤務時間を選べることで、一部の従業員が不公平な扱いを受けていると感じることがあります。これにより、組織内の不満やトラブルが生じる可能性があります。

フレックスタイム制の導入に必要な準備

フレックスタイム制を成功させるためには、以下の準備が必要です。 1. 勤怠管理システムの導入: 労働時間の正確な把握と管理を行うために、労働時間管理システムの導入が必要です。 2. ガイドラインの作成: 従業員が適切にフレックスタイム制を利用できるように、利用ガイドラインを作成します。ガイドラインには、勤務時間の範囲、休憩時間の確保、出退勤の手続きなどについて明記します。 3. 従業員の教育: 従業員に対し、フレックスタイム制の目的やルール、労働時間管理の方法について教育します。 4. チーム連携の強化: フレックスタイム制の導入により、コミュニケーションが難しくなる可能性があるため、チーム連携の強化策を講じます。例えば、定期的なミーティングや、チャットツールの活用などが有効です。 5. モニタリングと改善: フレックスタイム制の導入後も、労働時間や生産性、従業員の満足度などを定期的にモニタリングし、必要に応じて改善措施を講じます。

フレックスタイム制の成功事例と失敗事例

フレックスタイム制の導入には、成功事例と失敗事例があります。 1. 成功事例: IT企業や金融機関など、フレックスタイム制の導入が成功している企業では、従業員の満足度が向上し、生産性も向上している傾向があります。 2. 失敗事例: フレックスタイム制の導入が失敗した企業では、従業員のコミニュケーション不足や、労働時間管理の不備が原因で、業務効率が低下したり、従 kW 業員の満足度が下がったりしている場合があります。

フレックスタイム制の導入に向けた法的留意点

フレックスタイム制の導入には、以下の法的留意点があります。 1. 労働基準法の遵守: フレックスタイム制は労働基準法の規定に基づくもので、労働時間や休憩時間の管理を適切に行う必要があります。 2. 労働協約の締結: フレックスタイム制の導入には、労働協約の締結が必要です。労働組合や従業員と協議し、適切な協約を締結する必要があります。 3. 労働時間の記録: 従業員の労働時間を適切に記録し、管理する必要があります。労働時間の記録は、労働基準監督署の指導監督の対象となります。 4. 過労防止: 従業員が自己管理する労働時間の範囲を設定し、過労防止に努める必要があります。 5. プライバシーの保護: 従業員の労働時間の管理に当たっては、プライバシーの保護に注意する必要があります。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 管理負担 | 労働時間管理システムの導入や勤怠管理の厳格化が必要 |

| チーム連携の難しさ | 従業員の勤務時間が異なるため、チーム内のコミュニケーションや連携が難しくなる可能性がある |

| 労働時間管理 | 従業員が自己管理する労働時間の把握が難しくなる |

| 文化や意識 | 日本の労働文化の変革が必要 |

| 法律の制約 | 労働基準法や労働協約に基づく手続きが必要 |

フレックスタイム制のデメリットとメリットは?

フレックスタイム制は、従業員の働き方の柔軟性を高める一方で、組織管理やチームワークに影響を及ぼす可能性があります。以下に、フレックスタイム制の具体的なデメリットとメリットを詳しく解説します。

フレックスタイム制のデメリット

フレックスタイム制にはいくつかのデメリットがあります。

フレックスタイム制は、従業員の勤務時間を柔軟に設定できる一方で、組織の管理が複雑になる可能性があります。特に、異なる勤務時間を持つ従業員同士の連携やコミュニケーションが難しくなるため、チームワークの低下や情報共有の遅れが発生しやすいです。

- 管理の複雑化: 従業員の勤務時間や休憩時間が個々に異なるため、人事部門の管理負担が増加します。

- コミュニケーションの困難: 従業員の勤務時間がバラバラであるため、全員が同じ時間に集合することが難しくなり、チームのコミュニケーションが阻害される可能性があります。

- 生産性の低下: 一部の従業員が長時間労働に陥る可能性があり、ストレスや疲労が蓄積し、結果的に生産性が低下する恐れがあります。

フレックスタイム制のメリット

一方で、フレックスタイム制には多くのメリットもあります。

フレックスタイム制は、従業員が個々のライフスタイルや家庭環境に合わせて勤務時間を調整できるため、ワークライフバランスの改善に大きく貢献します。また、通勤ラッシュの回避や健康管理の充実も期待できます。

- ワークライフバランスの改善: 従業員が自分の生活リズムに合わせて勤務時間を調整できるため、家庭やプライベートの時間を確保しやすくなります。

- 通勤ラッシュの回避: 順番に勤務時間をずらすことで、通勤ラッシュを避け、労働時間の質を向上させることができます。

- ストレスと疲労の軽減: 意思決定の自由度が高まることで、従業員が自身の健康管理を容易に行うことができ、ストレスや疲労が軽減される可能性があります。

フレックスタイム制の適切な導入と運用

フレックスタイム制の適切な導入と運用には、組織の特性や従業員のニーズを十分に考慮することが重要です。

フレックスタイム制の導入には、組織の特性や業種、従業員のニーズを十分に考慮することが必要です。適切なガイドラインの策定や定期的な評価を通じて、フレックスタイム制を効果的に運用することが可能です。

- ガイドラインの策定: 従業員がフレックスタイム制を適切に活用できるよう、具体的なルールやガイドラインを策定することが重要です。

- 定期的な評価とフィードバック: フレックスタイム制の効果や問題点を定期的に評価し、必要に応じて改善点をフィードバックすることが不可欠です。

- コミュニケーションの強化: フレックスタイム制下でも、部門間やチーム内のコミュニケーションを維持・強化するための取り組みが必要です。

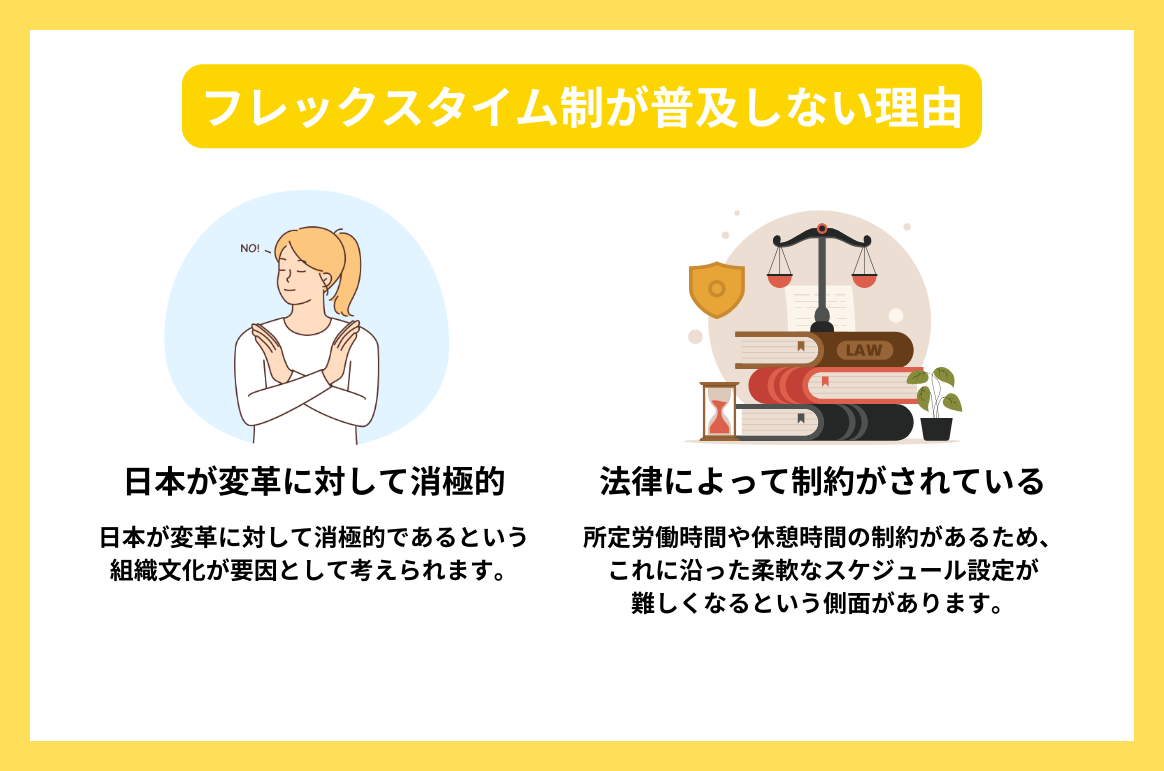

フレックスタイムが普及しない理由は何ですか?

フレックスタイムが普及しない理由は、複数の要因が関係しています。以下に主な理由を detallemente 説明します。

会社文化とマネジメントスタイル

フレックスタイムの導入が進まない最大の要因の一つは、日本の会社文化とマネジメントスタイルにあります。多くの企業では、社員の勤務時間を厳密に管理する伝統的な思考が根強く残っています。これは、出社時間や退社時間を指定することで、社員の行動をコントロールし、仕事の進行状況を把握しようとする傾向を表しています。

- 長時間労働を当然視する風土

- 上司と部下のヒエラルキーが強い

- 仕事の成果よりも、出勤時間を重視

労働者の意識と不信感

フレックスタイムの導入に対する労働者の意識も重要な要因です。多くの社員は、フレックスタイムが本当の意味で労働時間の短縮に繋がるかどうか疑問視しています。また、フレックスタイムの導入が逆に労働時間の管理が難しくなるという懸念もあります。

- フレックスタイムが残業時間の増加につながる可能性

- 上司からの監視が厳しくなる可能性

- 同僚とのコミュニケーションが減少する可能性

法律と規制の問題

日本の労働法規や規制もフレックスタイムの普及に影響を与えています。例えば、労働基準法では、フレックスタイム制の導入に際して、様々な条件や手続きが課せられています。これらの法律や規制は、企業がフレックスタイムを導入する障壁となっています。

- フレックスタイム制の適用範囲が限定的

- フレックスタイム制の導入手続きが複雑

- フレックスタイム制の監督が不十分

フレックスタイム制を導入する企業のメリットは?

フレックスタイム制を導入する企業のメリットは、労働者の生産性向上、労働環境の改善、そして企業の競争力強化など、多岐にわたります。具体的には、フレックスタイム制により、従業員は自分の生活リズムや家庭の事情に合わせて働くことができます。これにより、ストレスが軽減され、仕事の質や業務効率が向上する可能性があります。また、職場の雰囲気が良くなり、従業員の満足度が高まることで、離職率が低下する傾向があります。さらに、フレックスタイム制は、企業の社会的評価を高め、優秀な人材を引きつける効果も期待できます。

生産性の向上

フレックスタイム制は、従業員が自由な時間管理を行うことができ、効率的な働き方が促されます。これにより、集中力が高まり、作業の質が向上する可能性があります。例えば、朝型の人と夜型の人がそれぞれ最適な時間帯に仕事をすることで、全体としての生産性が上がります。また、柔軟な勤務時間は、余暇時間の確保にもつながり、精神的なリフレッシュが図られます。

- 自由な時間管理が可能になり、個人の最適な働き方が実現する。

- 集中力が高まり、作業の質が向上する。

- 余暇時間を確保し、精神的なリフレッシュが図られる。

労働環境の改善

フレックスタイム制は、従業員の労働環境を大幅に改善します。個人の生活リズムや家庭の事情に合わせて勤務時間を調整できるため、ワークライフバランスがよくなります。これにより、ストレスが軽減され、従業員の健康状態が改善される可能性があります。また、フレキシブルな勤務体系は、職場の雰囲気を良くし、より協力的な組織風土が醸成されます。

- 個人の生活リズムや家庭の事情に合わせて勤務時間を調整できる。

- ストレスが軽減され、健康状態が改善される。

- 職場の雰囲気が良くなり、協力的な組織風土が醸成される。

競争力の強化

フレックスタイム制は、企業の競争力を強化することにも寄与します。労働環境の改善により、従業員の満足度が高まり、優秀な人材の採用と定着が促されます。これにより、企業の人材力が向上し、より競争力のある組織となる可能性があります。また、フレックスタイム制の導入は、社会的評価を高め、企業イメージの向上にもつながります。

- 労働環境の改善により、従業員の満足度が高まる。

- 優秀な人材の採用と定着が促される。

- 企業の人材力が向上し、競争力が高まることができる。

フレックスタイム制はなぜ導入されるのか?

フレックスタイム制は、従業員の労働時間管理の柔軟性を高め、個々のライフスタイルや生産性に合わせた労働環境を実現することを目的として導入されることが多くあります。具体的には、通勤ラッシュを回避するため、家庭やプライベートの事情に配慮するため、また、従業員の満足度やワークライフバランスの向上を図るためといった理由があります。

フレックスタイム制の導入理由:労働時間の柔軟性

フレックスタイム制は、従業員が労働時間を自由に選択できる制度であり、固定された始業時間や終業時間から解放されます。これにより、従業員は自分の生産性が最も高い時間帯や個人的な事情に合わせて、労働時間を調整することが可能となります。例えば、朝型の人と夜型の人が同じ労働時間を自由に選べば、それぞれの生産性が最大限に発揮されます。

フレックスタイム制の導入理由:通勤ラッシュの緩和

多くの都市部では、通勤ラッシュが深刻な問題となっています。フレックスタイム制の導入により、従業員が一斉に通勤する時間帯が分散され、公共交通機関の混雑が緩和されます。これによって、従業員のストレス軽減や通勤時間の短縮にもつながり、結果として労働効率の向上につながります。また、環境面でも交通混雑の緩和はCO2排出量の削減につながります。

フレックスタイム制の導入理由:ワークライフバランスの向上

フレックスタイム制は、従業員がプライベート時間をより効果的に活用できるように支援します。例えば、子育てや介護を行っている従業員は、必要な時間に仕事を離れて家族の世話をすることができます。また、趣味や自己啓発の時間が確保でき、生活の質が向上します。これにより、従業員はより満足感を持ち、企業への忠誠心も高まる傾向があります。

よくある質問

フレックスタイム制とは何ですか?

フレックスタイム制とは、労働時間をフレキシブルに管理する制度を指します。通常、勤務時間の開始や終了時間を従業員が自身の裁量で選択することができ、一定のコアタイム(全員が必ず出勤する時間帯)を設けることが一般的です。この制度は、従業員のワークライフバランスの向上や、通勤ラッシュの緩和などが期待されています。

なぜフレックスタイム制の普及が進まないのですか?

フレックスタイム制の普及が進まない理由には、いくつかの要因があります。まず、企業の組織文化や管理方式の変更が伴うため、導入に際しての抵抗感が高まっています。また、フレックスタイム制の導入には、労働時間管理システムの整備や従業員への説明・教育など、初期段階でのコストや労力がかかることが挙げられます。さらに、労働者の中には、フレックスタイム制が生産性の低下につながると懸念する声も少なくありません。

フレックスタイム制の導入にはどのようなメリットがありますか?

フレックスタイム制の導入には、多様なメリットがあります。まず、従業員のワークライフバランスの改善が期待されます。個々のライフスタイルに合わせて勤務時間を調整できるため、家庭と仕事の両立がしやすくなります。また、通勤ラッシュの緩和やオフィスの混雑緩和も見込まれ、従業員のストレス軽減につながります。さらに、労働時間の管理がより柔軟になることで、生産性の向上や職場の雰囲気の改善にも寄与します。

フレックスタイム制の導入にはどのようなデメリットがありますか?

一方で、フレックスタイム制の導入にはデメリットも存在します。まず、従業員の勤務時間管理が複雑化し、労働時間を適切に把握するのが難しくなる可能性があります。また、チームでの連携やコミュニケーションが難しくなることも懸念されています。さらに、一部の従業員はフレックスタイム制を利用することで、逆に過労につながる恐れがあります。これらの課題に対処するためには、適切なマネジメントやルールの設定が不可欠です。