【フレックスタイム制】所定労働時間の設定方法🏢計算例も紹介

フレックスタイム制は、従業員の自由な時間管理を実現し、仕事と私生活のバランスを向上させる労働制度として注目されています。この制度では、所定労働時間を一定のフレキシブルタイムとコアタイムに分割し、従業員が自由に勤務時間を調整できます。しかし、適切な所定労働時間の設定方法を理解することが重要です。本記事では、フレックスタイム制の基本的な設定方法を解説し、具体的な計算例も紹介します。

フレックスタイム制の所定労働時間の設定方法と計算例

フレックスタイム制は、従業員の工作效率と生活の質を向上させるための労働制度の一つです。この制度では、一日の労働時間を柔軟に設定でき、一定の総労働時間内での労働が求められます。以下では、フレックスタイム制における所定労働時間の設定方法と具体的な計算例を紹介します。

フレックスタイム制の基本概念

フレックスタイム制は、従業員が一定のフレキシブルタイム内で自由に労働時間を調整できる制度です。この制度には、コアタイムとフレキシブルタイムの2つの時間帯が設定されます。コアタイムは、従業員が必ず出社して労働しなければならない時間帯を指し、フレキシブルタイムは、従業員が自由に労働時間を調整できる時間帯を指します。

フレックスタイム制の所定労働時間の設定方法

フレックスタイム制の所定労働時間は、月間または週間の総労働時間を決めることが一般的です。例えば、1ヶ月の総労働時間を160時間と設定した場合、従業員はその範囲内で自由に労働時間を調整できます。ただし、コアタイムを守ることが條件となります。

フレックスタイム制の具体的な計算例

例えば、ある従業員が週40時間の労働時間を目標とし、1日8時間の労働時間が必要です。ただし、フレキシブルタイムによって労働時間を調整できます。以下は、1週間の労働時間を例に示します。

| 曜日 | 出勤時間 | 退勤時間 | 労働時間 |

|---|---|---|---|

| 月曜日 | 9:00 | 18:00 | 9時間 |

| 火曜日 | 10:00 | 19:00 | 9時間 |

| 水曜日 | 8:00 | 17:00 | 9時間 |

| 木曜日 | 10:00 | 18:00 | 8時間 |

| 金曜日 | 11:00 | 20:00 | 9時間 |

| 合計 | 44時間 |

この例では、1週間の総労働時間が44時間となり、週40時間の目標を超えることになります。フレックスタイム制では、このような調整が可能で、従業員は自由に労働時間を管理できます。

フレックスタイム制の導入メリット

フレックスタイム制には、以下のようなメリットがあります。 1. 労働者の生活の質向上:従業員が自由に労働時間を調整できるため、家庭やプライベートの時間を充実させることができます。 2. 生産性の向上:個々の労働者が最も効率的に働く時間帯を選べるため、生産性が向上します。 3. 採用競争力の向上:フレックスタイム制は、柔軟な働き方を求める人材にとって魅力的な制度であり、企業の採用競争力を高めます。 4. オフィスの混雑緩和:従業員が異なる時間帯に出社・退社することで、オフィスの混雑が緩和され、より快適な職場環境が実現します。 5. ストレス軽減:労働者が自分の生活リズムに合わせて働けるため、ストレスが軽減され、身心健康が保たれます。

フレックスタイム制の導入デメリット

一方で、フレックスタイム制には以下のデメリットも存在します。 1. チームワークの難しさ:従業員が異なる時間帯に働いていると、チームとしてのコミュニケーションが難しくなることがあります。 2. 管理の複雑さ:労働時間の管理が複雑化し、人事管理者の負担が増加する可能性があります。 3. 業務の連続性:特定の業務が連続して行う必要がある場合、フレックスタイム制では対応が難しいことがあります。 4. 労働時間の不均衡:従業員間で労働時間が不均衡になり、公平性が損なわれる可能性があります。 5. 労働者の意識:一部の従業員が労働時間を適切に管理できない場合、労働時間が長引く可能性があります。

フレックスタイム制の法定労働時間の計算方法は?

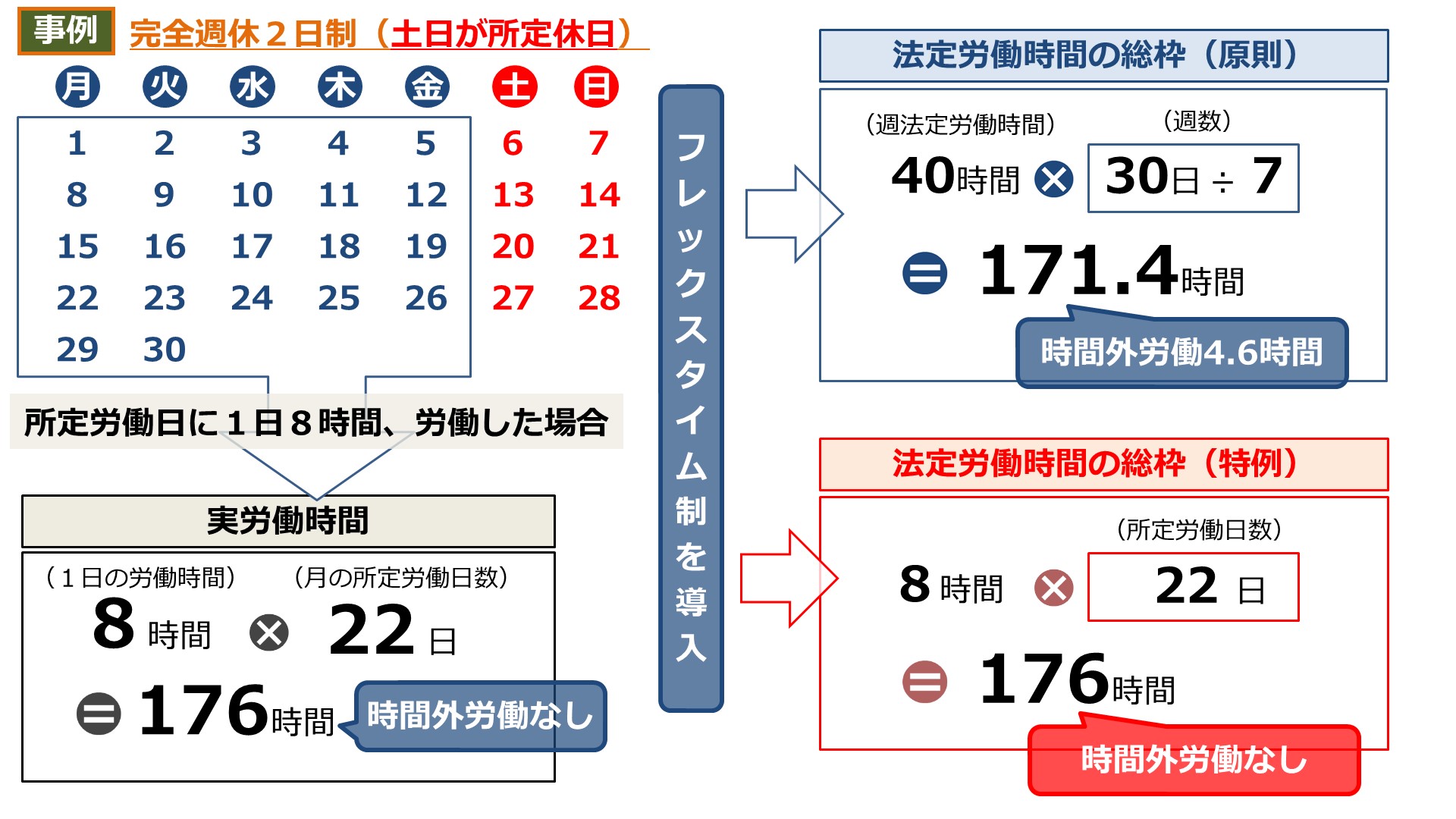

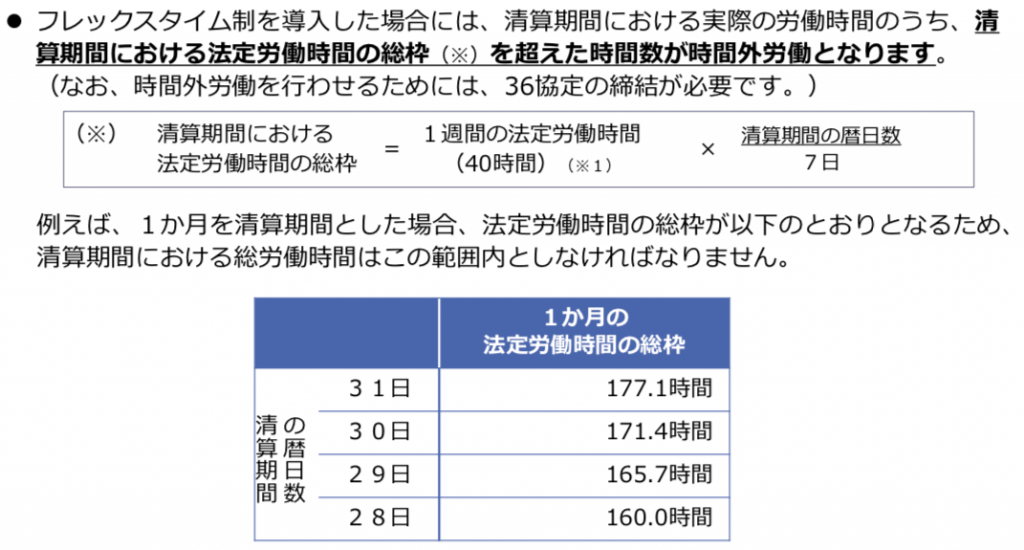

フレックスタイム制における法定労働時間の計算方法は、一定の期間(通常1か月または3か月)の中での総労働時間を基準として決定されます。この制度では、期限内に定められた総労働時間を達成することが求められます。従業員は、この期間内の各日の労働時間を自由に調整できますが、期間の総労働時間を超えないように管理しなければなりません。これにより、従業員は自己の都合に合わせて労働時間を調整できる一方で、事業者は法定労働時間を遵守することができます。

フレックスタイム制の計算期間

フレックスタイム制の計算期間は、通常は1か月または3か月と定められます。この期間は、労働時間の管理単位として機能し、従業員はこの期間内で総労働時間を達成することが求められます。

- 1か月単位の計算期間:これは最も一般的で、各月の総労働時間を管理します。

- 3か月単位の計算期間:より長い期間の管理が必要な場合に用いられ、ストレスの少ない労働環境を提供します。

- その他、企業のニーズに応じて、6か月や1年単位の計算期間を設けることもあります。

フレックスタイム制の基準労働時間

フレックスタイム制における基準労働時間は、通常の法定労働時間(週40時間、月160時間を超えないこと)を基準として設定されます。各従業員は、この基準労働時間を達成することを目標とし、計算期間内での総労働時間を管理します。

- 基準労働時間は、労働契約または就業規則に明確に定められる必要があります。

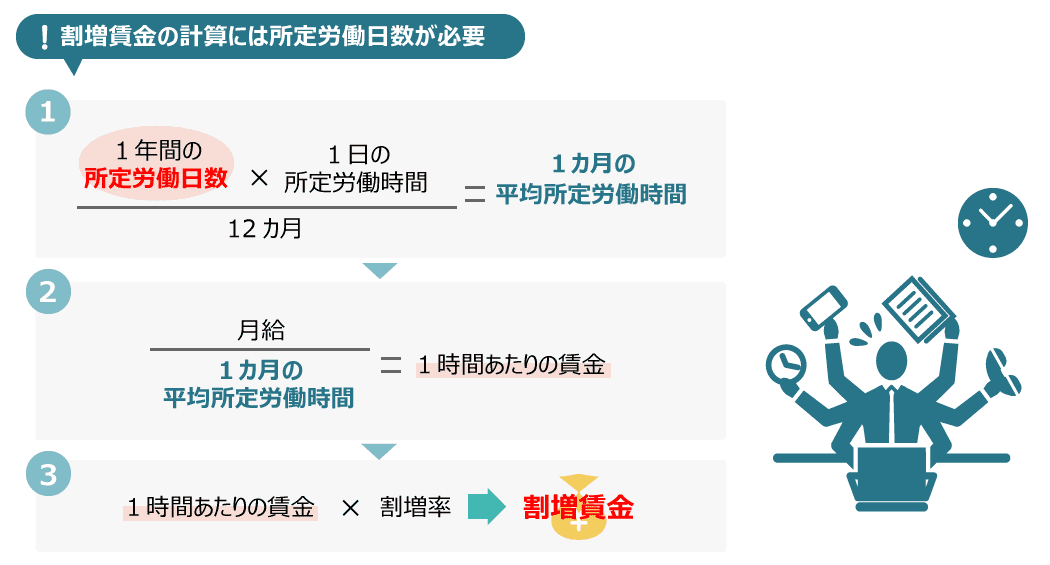

- 従業員が基準労働時間を超えた場合は、残業として処理され、法定の割増賃金が支払われます。

- 基準労働時間に満たない場合は、休日や他の補償措置が適用されることがあります。

フレックスタイム制の調整時間

フレックスタイム制では、従業員が基準労働時間を達成するために、調整時間のアカウントを利用することができます。調整時間は、従業員が過剰に働いた時間や休憩時間を蓄積し、不足した労働時間の補填に使用することができます。

- 調整時間の上限:通常、法定労働時間の10%程度までと設定されることが多いです。

- 調整時間の使用:従業員は調整時間を利用して、仕事が繁忙な時期と閑散な時期の労働時間を調整します。

- 調整時間の有効期限:調整時間は一定の期間内(通常1か月から1年)に使用しなければ、失効する場合があります。

フレックスの総労働時間の決め方は?

フレックスタイム制度における総労働時間の決定方法は、労働基準法や労使協定に基づいて行います。一般的に、基数時間(コアタイム)とフレキシブルタイムが設定され、従業員はそのフレキシブルタイム内において勤務時間を自由に調整することができます。総労働時間は、一定の期間(通常は1か月)における実際の労働時間を計算し、定められた法定労働時間(週40時間など)を超えないように調整します。

労働基準法に基づいた総労働時間の管理

労働基準法に基づいた総労働時間の管理では、法定労働時間を超えないようにすることが重要です。具体的には、以下のような点に注意が必要です:

- 1か月の総労働時間が法定労働時間(週40時間)を超えないように調整します。

- 1日あたりの労働時間が10時間を超えないようにする必要があります。

- フレックスタイム制度を導入する際には、労働基準監督署に届け出を行う必要があります。

労使協定の役割と内容

労使協定は、フレックスタイム制度の具体的な運用方法を定める重要な文書です。労働者代表と使用者が協議し、以下のような内容を規定します:

- 基数時間(コアタイム)とフレキシブルタイムの設定。

- 総労働時間の上限と下限。

- 出退勤の記録方法や報告方法。

総労働時間の計算方法と調整

総労働時間の計算方法は、従業員が実際に行った労働時間を正確に把握することが求められます。以下のような手順で計算と調整が行われます:

- 毎日の労働時間を記録し、月間の総労働時間を計算します。

- 計算された総労働時間が法定労働時間を超えている場合は、残業手当を支給します。

- 総労働時間が不足している場合は、翌月以降の勤務時間を調整します。

所定労働時間の計算方法は?

所定労働時間の計算方法は、労働時間や休憩時間を正確に把握し、それを元に法定労働時間や残業時間などを算出することです。通常、所定労働時間とは会社が従業員に対して定めた労働時間のことで、労働基準法や労働条件通知書に定められています。所定労働時間は、1週間または1ヶ月の期間単位で計算されることが多く、一般的には1日8時間、1週間40時間が基準とされています。所定労働時間内に業務が終了しない場合、残業時間として管理されます。

所定労働時間の定義と規制

所定労働時間とは、労働契約または労働条件通知書に記載された労働時間のことを指します。労働基準法第32条では、1週間の労働時間が40時間を超えないこと、1日の労働時間が8時間を超えないことが定められています。ただし、使用者と労働者の合意により、週40時間を超える労働時間を設定することが許される場合があります。また、労働基準法第36条(36協定)により、法定外労働時間の上限が設定されることがあります。

所定労働時間の計算方法の具体的な例

所定労働時間の計算には、以下の手順が一般的に採用されます。

- まず、1日の労働開始時間と労働終了時間を確認します。

- 次に、休憩時間を引き、1日の実労働時間を算出します。

- 1週間または1ヶ月の実労働時間を集計し、所定労働時間を超える時間(残業時間)を計算します。

例えば、1日の労働時間が9:00から18:00で、12:00から13:00までが休憩時間の場合、実労働時間は8時間となります。1週間の労働日が5日間の場合、1週間の実労働時間は40時間になります。

所定労働時間の管理と記録

労働時間の管理は、正確な記録が不可欠です。労働基準法第35条では、使用者は労働者毎の労働時間を記録し、保存することが義務付けられています。具体的には、出勤簿、タイムカード、電子的なシステムなどを使って、労働時間や休憩時間を詳細に記録します。これらの記録は、給与計算や労働時間の管理、労働条件の確認などに活用されます。また、労働時間の記録は、労働基準監督署からの調査や審査に備えて、少なくとも3年間保管する必要があります。

フレックスタイム制の所定労働時間は?

フレックスタイム制(フレキシブルタイムシステム)の所定労働時間は、一般的には一日8時間、一週間40時間と定められています。ただし、フレックスタイム制では、労働時間を一定のフレキシブルな範囲内(コアタイムとフリータイムの区分)で管理することが可能になります。労働者の自由な選択に任される部分が大きいことが特徴で、労働時間の始終時を一定の範囲内で自己管理することが可能です。

フレックスタイム制の基本的概要

フレックスタイム制は、労働時間の管理において柔軟性を提供する制度です。通常、一日の所定労働時間は8時間ですが、この時間は労働者の都合に合わせて調整することが可能です。具体的には、以下の点が重要です:

- コアタイム:全労働者が勤務するべき一定の時間帯で、通常は午前10時から午後3時までが設定されることが多いです。

- フリータイム:労働者が自由に労働時間を選択できる時間帯で、コアタイムの前後にあることが多いです。

- 月間の労働時間:フレックスタイム制では、一定期間(通常は1か月)の総労働時間が管理され、この期間の所定労働時間を超えないように調整します。

フレックスタイム制と法定労働時間との関係

フレックスタイム制の所定労働時間は、日本労働基準法が定める法定労働時間と関連しています。法定労働時間は一日8時間、週40時間であり、これを基にフレックスタイム制が運用されます。具体的には、以下の点が重要です:

- 法定労働時間の遵守:労働時間管理においては、法定労働時間を超えないことが大前提です。

- 超過労働時間の処理:フレックスタイム制で週の所定労働時間を超えた場合、その時間は残業時間として扱われ、残業手当が支払われます。

- 裁量労働時間制との違い:裁量労働時間制は、一部の職種に限定されるのに対し、フレックスタイム制はより広範な職種で適用されることが多いです。

フレックスタイム制の導入効果と課題

フレックスタイム制は、労働者の生活と仕事のバランスを改善する一方で、労働時間の管理や組織の運営に課題をもたらすこともあります。具体的には、以下の点が重要です:

- 労働者の生活改善:フレックスタイム制は、労働者が個人の都合に合わせて労働時間を調整できることで、プライベートタイムの確保や通勤時間の削減に貢献します。

- 組織の生産性向上:労働者の満足度が高まることで、組織全体の生産性向上が期待されます。ただし、全員が異なる時間帯に労働することによるコミュニケーションの課題も生じる可能性があります。

- 労働時間管理の複雑化:フレックスタイム制の導入により、労働時間の管理が複雑化します。適切な管理システムの導入と、労働者への教育が不可欠です。

よくある質問

フレックスタイム制での所定労働時間はどのように設定しますか?

フレックスタイム制では、まずは基本となる「コアタイム」と「フレキシブルタイム」を設定します。コアタイムは、全社員が必ず勤務しなければならない時間帯を指します。一方、フレキシブルタイムは、労働時間の前後や合間に自由に勤務することを許可する時間帯です。たとえば、1日の所定労働時間が8時間の場合、コアタイムを11:00から15:00とし、フレキシブルタイムを8:00から11:00、15:00から18:00と設定することも可能です。会社の業種や業務内容、労働組合との協議などを考慮しながら、最適な設定を行います。

フレックスタイム制の所定労働時間の計算はどのように行いますか?

フレックスタイム制の所定労働時間の計算は、通常の労働時間制とは異なる方法をとります。まず、一定期間(通常1ヶ月)の「計算期間」を設定し、その期間内での総労働時間を把握します。この計算期間における総労働時間は、所定労働時間と一致するように調整します。たとえば、1ヶ月の所定労働時間が160時間であれば、この期間内で160時間を達成することを目指します。ただし、個々の日にちごとの労働時間は必ずしも一定である必要はありません。

フレックスタイム制の計算例を教えてください。

以下の例をもとに、フレックスタイム制の計算方法を説明します。1ヶ月の所定労働時間が160時間、コアタイムが11:00~15:00、フレキシブルタイムが8:00~11:00、15:00~18:00と設定されている場合を想定します。月曜日は10時間、火曜日は6時間、水曜日は8時間、木曜日は7時間、金曜日は7時間の労働時間を入れることで、1週間あたり38時間の労働時間を達成します。4週間を考慮すると、160時間(38時間 × 4週間)の所定労働時間を達成します。ただし、コアタイムの遵守は必須であり、フレキシブルタイムを活用して労働時間を調整します。

フレックスタイム制の所定労働時間を守るためにどのような管理が必要ですか?

フレックスタイム制の所定労働時間を守るためには、適切な労働時間管理が不可欠です。労働時間の記録や報告システムを整備し、従業員が正確に労働時間を記録できる環境を整えることが重要です。さらに、労働時間の状況を定期的に確認し、異常な長時間労働や短時間労働が発生していないかを監視します。必要に応じて、労働時間の調整や休憩時間の確保など、労働環境の改善に努めます。また、従業員に対してフレックスタイム制のルールや目的を十分に理解してもらうための教育や指導も重要な管理の一環です。